La circulaire n° 2017-076 du 24 avril 2017 relative au fonctionnement des EREA (Établissements régionaux d’enseignement adapté) stipule que ces établissements scolaires « accueillent des élèves du second degré qui connaissent des difficultés scolaires importantes et persistantes qui peuvent être accompagnées de difficultés sociales faisant obstacle à leur réussite » (Circulaire n° 2017-076 du 24 avril 2017). Cette circulaire précise que ces établissements peuvent également accueillir des élèves présentant un handicap. L’indice de position sociale (IPS), créé en 2016 par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale et qui résume le capital social, économique et culturel de la famille dans le rapport de l’élève à l’école, est très faible pour la majorité des élèves scolarisés dans ces établissements, ce qui explique que de nombreuses difficultés extrascolaires parasitent la disponibilité de certains élèves aux apprentissages. L’origine de la difficulté scolaire des élèves accueillis au sein des Établissements régionaux d’enseignement adapté est donc multiple.

Exercer en tant que professeure-documentaliste au sein d’un EREA (à Muret, en Haute-Garonne) fut, pour moi, une expérience déstabilisante et source de nombreux questionnements. En effet, au fil des premiers mois passés à l’EREA, j’ai découvert le profil des élèves et surtout les difficultés auxquelles, pour la plupart, ils font face en termes d’accès à la lecture. Je me suis alors questionnée sur le sens que des élèves en grande difficulté scolaire ou en situation de handicap pouvaient trouver à la fréquentation d’un lieu tout entier tourné vers l’objet-livre quand, bien souvent, ils ne sont pas lecteurs ou quand la lecture est pour eux synonyme de difficultés, voire de souffrance ou d’échec. Comme l’écrit très justement Françoise Chapron, « les CDI ont été considérés comme un outil au service de l’égalité des chances. Paradoxalement, on constate aujourd’hui que la majorité des élèves, et notamment les plus en difficulté, n’est pas en mesure d’utiliser de manière régulière les potentialités informationnelles et pédagogiques de ces espaces » (Chapron, 2012). Cette expérience en EREA fut donc une occasion incroyable de repenser ma pratique professionnelle et de me questionner : de quelle manière peut-on repenser le CDI d’un EREA afin d’en faire un espace d’apprentissage adapté aux besoins des élèves d’un tel établissement ?

Lors de la formation au CAPPEI1 que j’ai suivie l’année suivant mon arrivée à l’EREA, j’ai pu réfléchir au concept d’école inclusive et aux changements de paradigmes qui se sont opérés ces dernières décennies. En effet, on est passé du concept d’intégration, dans lequel il revenait à l’élève à besoins éducatifs particuliers de trouver sa place dans l’École à celui d’inclusion où c’est à l’École de s’organiser pour faire face à la diversité des besoins d’apprentissage des élèves.

Cette réflexion m’a poussée à remettre en question ma pratique et mon métier de professeure-documentaliste et à me questionner sur ce que pouvait être un CDI inclusif qui puisse s’adresser à tous les apprenants. J’ai ainsi réfléchi aux leviers d’action à ma disposition, pour repenser le CDI d’un EREA2 afin d’en faire un espace d’apprentissage qui prenne en compte les besoins des élèves et le premier obstacle qu’il m’est apparu nécessaire de lever a été celui de l’aménagement de l’espace physique.

Nous verrons donc, dans un premier temps, quels sont les profils des élèves accueillis en EREA, et, dans un second temps, nous nous pencherons sur les moyens à notre disposition pour réinventer un espace CDI qui prenne en compte les profils particuliers de ces élèves.

Profils des élèves accueillis en EREA

Avant de se questionner sur la réorganisation de l’espace CDI, il faut s’attarder sur ce que sont les difficultés des élèves scolarisés en EREA et sur leurs besoins. Deux causes, principalement, expliquent les difficultés rencontrées : le peu de sens que les élèves donnent à la scolarité d’une part ; la perte de confiance dans leurs capacités de réussite d’autre part.

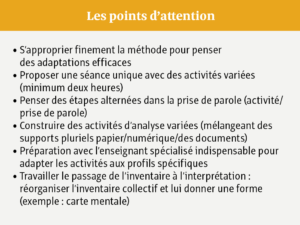

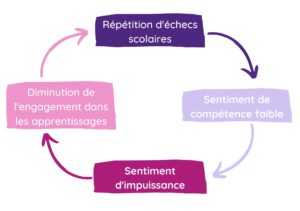

Le sentiment d’auto-efficacité (ou de compétence) se définit par le fait que si une personne estime ne pas pouvoir produire de résultats satisfaisants dans un domaine, elle n’essaiera pas de les provoquer. Dans un contexte scolaire, l’auto-efficacité ressentie par un élève va notamment influencer le niveau de son engagement dans une tâche, ou encore dans son désir d’apprendre, sa persistance face aux difficultés. Il s’agit donc d’un facteur de motivation précieux à cultiver chez les élèves. Or, on constate que les élèves scolarisés à l’EREA affichent, bien souvent, un sentiment d’auto-efficacité dégradé, ce qui constitue un réel obstacle aux apprentissages.

Et de ce sentiment de compétence dégradé découle inévitablement un sentiment d’incapacité acquise qui se développe chez les élèves qui constatent que leurs résultats ne sont pas contrôlables par leurs actions et que leurs efforts sont inutiles, puisqu’ils n’ont pas d’effet sur leurs compétences. Cette réaction est provoquée par la croyance qu’ont les élèves – construite à la suite des échecs scolaires répétés – que, quoi qu’ils fassent, ils ne réussiront pas et que l’échec est inévitable. Les élèves limitent alors leur engagement dans des tâches ou des apprentissages nouveaux.

En EREA, on rencontre énormément d’élèves qui ont bien souvent vécu une expérience répétée de l’échec scolaire et du déplaisir à l’École. Cela les a bien souvent amenés à développer un sentiment de compétence faible dont il découle un sentiment d’impuissance acquis, lequel entraîne des stratégies d’évitement des activités d’apprentissage et empêche l’engagement et la persévérance dans des situations anticipées comme de nouvelles expériences d’échec. Il suffit d’écouter, au détour d’une conversation, deux élèves de 6e échanger entre eux et les entendre dire qu’ils sont moins intelligents que dans un collège « normal » pour mesurer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et de leurs capacités.

Les élèves de l’EREA ont donc besoin de faire l’expérience de la réussite scolaire afin d’augmenter leur sentiment de compétence et de diminuer leur sentiment d’impuissance et ainsi d’avoir confiance en leurs capacités et d’augmenter leur motivation à s’engager dans des tâches scolaires et des apprentissages. Ils ont également besoin de réaliser des activités qui ont du sens pour eux. Enfin, il est nécessaire pour ces élèves d’évoluer dans un cadre et un environnement sécurisants mais dans lesquels ils puissent conserver un certain degré de liberté. Si on voulait résumer, on pourrait reprendre l’expression de Christian Cousin qui écrit que les élèves de l’EREA sont « des élèves capables d’apprendre et de réussir, mais pas dans n’importe quelles conditions » (Cousin, 2000). Tous ces élèves ont donc des besoins et leur particularité réside dans leur incapacité à y répondre de manière autonome en puisant dans leurs propres ressources ou dans celles de leur environnement. Avec ces élèves il s’agit donc, plus qu’avec d’autres, « d’élaborer une identité positive d’apprenant » (ibid.).

Réinventer un espace CDI inclusif et accessible aux élèves d’un EREA

« Avec la notion d’éducabilité, il s’agissait avant tout de penser la personne (le plus souvent un enfant) comme susceptible d’éducation […]. L’accessibilité vise l’autre versant ; elle concerne le responsable éducatif lui-même, qui doit mettre en place des modalités éducatives promouvant les capacités de la personne » (Ebersold et al., 2016). En tant que « responsable éducatif », il m’est apparu que je devais rendre l’environnement éducatif dont j’ai la charge accessible aux élèves accueillis, c’est-à-dire lever les obstacles qui limitent ou empêchent l’utilisation des potentialités de cet espace.

Réorganiser le fonds documentaire et son accès

Le premier travail qu’il m’a fallu mener a été de désherber l’entièreté du fonds (documentaire et fiction) : ouvrages obsolètes et en inadéquation avec le niveau des élèves ont été retirés, ce qui a permis d’aérer des rayonnages bien trop chargés où les livres, en plus d’être inaccessibles symboliquement, l’étaient aussi physiquement. Les étagères comportant le fonds documentaire (constitué par l’ensemble des ressources papier du CDI), qui, jusqu’à mon arrivée, occupaient une large part de l’espace, ont ensuite été repoussées contre les murs, à la fois pour décloisonner l’espace et pour ne plus faire du CDI un lieu centré sur le livre mais plutôt un espace dans lequel les élèves évoluent entourés de livres.

Cette réorganisation physique du fonds documentaire m’a conduite à m’interroger sur le classement des ouvrages et sur sa pertinence au regard des difficultés des élèves. En effet, plus les modes de classement sont compliqués, moins ils sont accessibles, et donc, moins les ouvrages sont consultés. Il faut donc lever tous les obstacles dans l’accès physique à l’objet-livre avant de se pencher sur l’accès à la lecture.

J’ai ainsi abandonné la classification décimale de Dewey qui m’est apparue bien trop compliquée et non intuitive pour les élèves de l’EREA et j’ai repensé un plan de classement le plus accessible possible, le plus facilement et immédiatement compréhensible par un maximum d’élèves. Pour ce faire, je me suis inspirée du travail d’une autre professeure-documentaliste, Hélène Mulot. J’ai donc classé les livres documentaires selon des thématiques qui se rapprochent davantage des disciplines enseignées et la formulation de ces thématiques a été repensée pour qu’elle soit plus intelligible. C’est pourquoi, j’ai créé un pôle « Cuisiner » qui concerne directement les élèves du CAP PSR3 et un pôle « Planter et jardiner » dans lequel sont regroupées les ressources pour les élèves des CAPa MAH4 et JP5.

Le classement des romans par ordre alphabétique du nom de l’auteur ne faisait aucun sens pour des élèves qui, dans leur très grande majorité, sont de « tout-petits lecteurs » et dont les références, en matière de littérature, sont très succinctes. Ils ne cherchent quasiment jamais un ouvrage en ayant en tête le nom de l’auteur. Ils sont en quête, bien souvent, d’un thème, parfois d’un titre en particulier. J’ai donc choisi de classer les romans par thématiques avec un logo apposé sur le dos et la couverture qui correspond au sujet principal du livre. Ce type de classement est plus en adéquation avec les modes de recherche des élèves, basés sur la sérendipité et le butinage. En outre, il m’est bien plus aisé d’exercer une médiation entre les élèves et les livres, puisque je n’ai plus à me tourner vers le catalogue documentaire pour les aider à trouver un ouvrage. Je regarde avec eux, je tâtonne pour trouver un livre qui puisse leur correspondre.

Cette réorganisation du fonds s’accompagne d’une réflexion concernant la signalétique et la manière de mettre en avant les ouvrages, de faire vivre le fonds.

Pour ce qui est de la signalétique, un projet est en cours avec la classe de 6e et leur enseignant d’arts appliqués afin de penser, collectivement, un système qui prenne en compte les besoins et les difficultés de l’ensemble des élèves accueillis. Il s’agit de penser un affichage clair, cohérent et formulé avec des termes immédiatement compréhensibles. Cet affichage doit permettre aux élèves d’être autonomes dans leurs recherches.

Pour la mise en avant des ouvrages, je m’inspire du bookmodel store pour « mettre en scène » les ouvrages : modifier régulièrement les ouvrages exposés sur un présentoir (ne pas se limiter à la présentation des nouvelles acquisitions) et multiplier les occasions d’exposer les couvertures des ouvrages (sur les étagères, sur les tables, etc.)

Le désherbage et la réorganisation du fonds ont aussi été l’occasion de repenser une politique d’acquisition en adéquation avec les besoins des élèves accueillis à l’EREA et tenant compte de leurs profils, de leurs centres d’intérêt et de leurs particularités (difficultés dans l’accès au sens du texte, non-lecteur, allophone, etc.). J’ai ainsi réorienté mes achats de plusieurs manières :

• Pour le fonds « fiction » :

– Je sélectionne des romans dont les thématiques intéressent des élèves adolescents mais dont le niveau de lecture ne constitue pas un frein dans l’accès au sens.

– Je développe un fonds d’albums avec le même souci que pour les romans dans la recherche de sujets, de thématiques qui s’adressent aux préoccupations d’élèves de cet âge.

– J’ai créé un fonds de livres (BD et albums) sans texte, notamment à destination des élèves allophones mais qui sert aussi pour les élèves très en difficulté avec la lecture – voire non-lecteurs.

• Pour le fonds manga, je m’appuie sur certains élèves dans le choix des livres afin qu’ils deviennent prescripteurs des ressources disponibles au CDI. Cela permet de valoriser leurs choix et de leur montrer que leurs lectures sont reconnues et légitimes. C’est un élément important pour ces élèves souvent éloignés de la culture scolaire et de ses attendus.

• Pour le fonds d’ouvrages documentaires, j’axe mes acquisitions sur des ouvrages dont les thématiques sont en lien avec les CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) proposés dans l’établissement (Métiers de l’Agriculture option Horticole, Jardinier-Paysagiste, Préparation et Service en Restauration). J’essaie également de développer le fonds en achetant des ouvrages attractifs visuellement et dont les thématiques intéressent les adolescents (éducation affective et sexuelle, égalité, etc.).

Réorganiser les espaces

Comme l’écrit très justement Hélène Mullot, professeure-documentaliste en collège, « repenser le CDI c’est repenser les espaces et ce qu’on peut y faire […], c’est aussi observer finement les pratiques des élèves lorsqu’ils viennent au CDI, c’est être en posture d’écoute par rapport à leur attente et en même temps pouvoir par la place d’une table, d’un livre ou d’un jeu, induire des usages qui leur permettent des apprentissages » (Mulot, 2017). Je me suis donc attachée à modifier l’organisation de l’espace pour lever les barrières et obstacles à son usage et pour permettre à chaque élève de trouver un sens à sa fréquentation et de s’emparer de toutes les potentialités offertes par le lieu.

Au regard des difficultés rencontrées par les élèves accueillis en EREA, je me suis appuyée sur les concepts d’environnements capacitants et de lieu enrichi pour penser la réorganisation du lieu en espaces qui permettent la mise en œuvre et le développement de compétences transversales grâce à des apprentissages bien souvent fortuits.

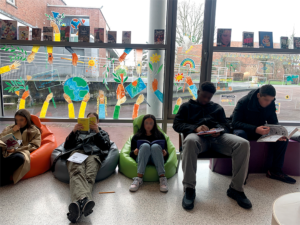

Dans ses travaux sur les espaces scolaires, Alastair Blyth – architecte et analyste de politiques éducatives (Blyth, A. (2013). Perspectives pour les futurs espaces scolaires.) – a axé sa réflexion sur le fait que, pour organiser l’espace de façon efficace, il est essentiel que l’utilisateur puisse investir celui-ci de différentes manières, à différents moments. Cependant, l’organisation de l’espace, dans beaucoup d’établissements scolaires et dans beaucoup de CDI, repose sur des espaces fixes. J’ai donc décidé de rendre l’environnement du CDI flexible et modulable en offrant aux élèves la possibilité de modifier l’espace de manière autonome. Aussi, j’ai opté pour du mobilier (tabourets culbuto, poufs d’appoint, etc.) qui permet de modifier rapidement la disposition de l’espace. Les élèves font ainsi preuve d’« agilité spatiale », déplacent les assises en fonction de leurs besoins, s’installent où ils le souhaitent et sont autonomes dans les activités qu’ils mènent.

Marion Carbillet, dans son travail sur le concept de « CDI apprenant » (Carbillet, 2018), s’attarde sur différentes situations d’apprentissage que peut favoriser le réaménagement de l’espace CDI et qui ont contribué à éclairer ma réflexion :

La notion d’apprentissages autodéterminés lors desquels l’élève va pouvoir choisir ce qu’il apprend et comment il souhaite l’apprendre. Cela permet de développer chez les élèves la curiosité et le désir d’apprendre dans des situations, des lieux et sur des sujets variés.

Le sentiment d’efficacité personnelle, dont le pendant serait cette illusion d’incompétence manifestée par les élèves de l’EREA, peut être travaillé au CDI. En effet, voir quelqu’un que l’on estime de compétences comparables aux siennes réussir une tâche permet d’accroître son sentiment d’efficacité personnelle sur cette même tâche et va à la fois influencer le niveau de son engagement dans cette tâche, son désir d’apprendre et sa persistance face aux difficultés et aux échecs.

L’augmentation de la prise d’initiative des élèves dans le CDI.

L’apprentissage entre pairs qui, comme l’écrit Marion Carbillet, « laisse entendre qu’à l’École aussi les savoirs issus de l’expérience empirique, familiale, amicale, intime parfois, sont tout à fait légitimes pour être reconnus et partagés. » (Carbillet, M. Un CDI « apprenant » ?).

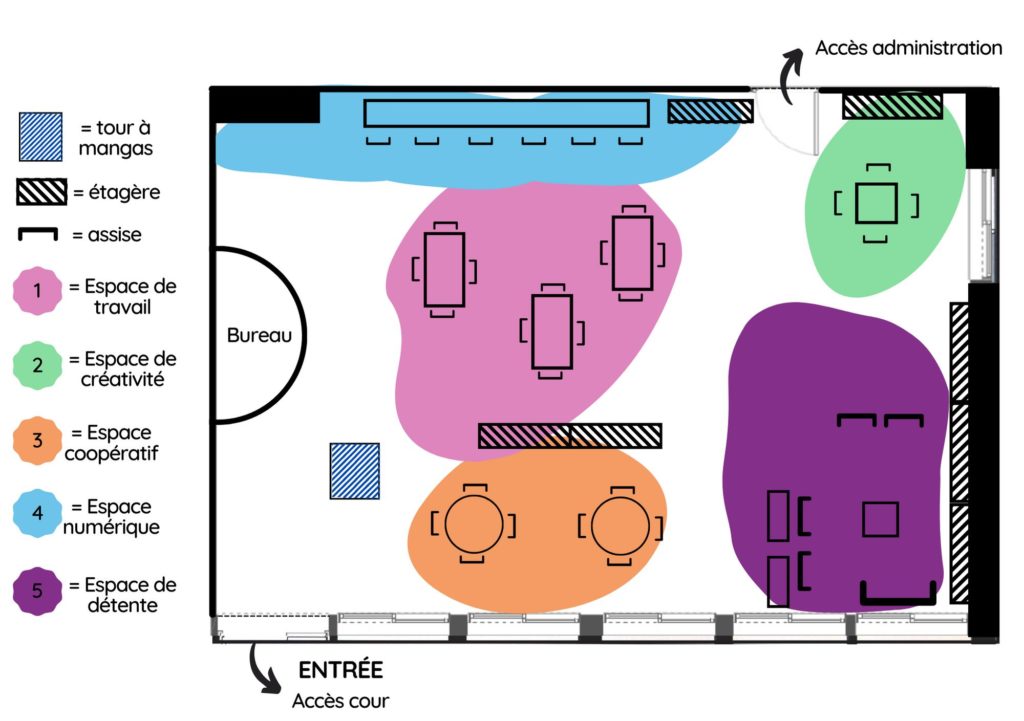

À la suite du réaménagement du CDI, ce dernier est désormais constitué de cinq espaces qui ne sont pas figés : les élèves ont tout loisir de déplacer les assises et de mener l’activité de leur choix dans l’espace qui leur convient. Malgré tout, ce découpage permet de créer visuellement des zones distinctes et d’organiser l’espace.

1 L’espace de travail permet de mener au CDI des séances d’apprentissage dirigé. Il est équipé d’un vidéoprojecteur, d’un tableau blanc, de tables et d’assises qui peuvent être facilement déplacées, afin de pouvoir moduler le lieu en fonction de la séance prévue (travail en petit groupe ou en classe entière, travail individuel, etc.).

2 L’espace de créativité a pour but d’aider les élèves à développer leur curiosité et leurs compétences sociales (coopération, respect des autres et du matériel, échange, partage). Cet espace équipé de tiroirs auto-gérés de loisirs créatifs (origami, marque-pages, coloriages, mandalas, etc.) permet aux élèves d’être autonomes dans le choix de leurs activités. Pour les aider dans leurs créations, les élèves peuvent s’appuyer sur des ouvrages issus du fonds documentaire qui sont spécialement rangés à proximité de cet espace. Les créations réalisées en autonomie par les élèves peuvent être affichées au CDI afin de valoriser le travail de chacun.

3 L’espace coopératif dispose de deux tables rondes permettant à la fois les travaux de groupe lors de séances pédagogiques et les jeux de société et puzzles collaboratifs. Dans cet espace, il s’agit aussi de valoriser les compétences sociales, la curiosité et les apprentissages fortuits, notamment via les différents jeux de société proposés en accès libre.

4 L’espace numérique est composé de six postes informatiques et les élèves les utilisent beaucoup sur le temps de la pause méridienne pour y jouer à des jeux « gratuits ». Je tolère cet usage (en limitant le temps passé sur un poste informatique) car cela permet de faire venir des élèves au CDI et je peux, ensuite, leur proposer d’autres activités (notamment les jeux de société). À terme, je souhaite créer un réservoir de sites (jeux éducatifs, podcasts, vidéos documentaires, etc.) disponibles sur toutes les sessions élèves.

5 L’espace de détente est occupé par les chauffeuses et poufs et avait pour vocation, à mon arrivée à l’EREA, d’être un espace de lecture. Dans les faits, quelques élèves viennent bien s’y installer pour lire mais, comme expliqué plus haut, rares sont les élèves qui sont des lecteurs autonomes et aguerris. De ce fait, cet espace est aussi un endroit où des élèves viennent s’installer pour passer un moment hors du vacarme de la cour. Je dispose des revues et des ouvrages sur les tables basses qui meublent ce coin pour susciter la curiosité des élèves et les encourager à les feuilleter.

En conclusion, le réaménagement du fonds et des espaces avait pour objectifs de développer les compétences sociales telles que l’échange, le partage, la coopération, la collaboration, le respect des autres, le respect des règles de fonctionnement inhérentes à un centre de ressources ; favoriser l’apprentissage par et avec les pairs ; développer l’autonomie ; encourager la motivation, la créativité et la curiosité. Cependant, si repenser les espaces, leur organisation et le classement des ressources est une étape indispensable à la construction d’un CDI inclusif qui prenne en compte les besoins éducatifs de chaque élève, elle n’est pas suffisante pour pallier les difficultés scolaires et sociales. En effet, mettre à la disposition des élèves des ressources et des activités ne suffit pas pour qu’ils s’emparent de toutes les potentialités du lieu. Il apparaît nécessaire désormais de penser une médiation documentaire, pédagogique et culturelle en direction des élèves pour lever tous les obstacles à l’utilisation de cet espace scolaire.