Si un algorithme peut être défini de façon simple comme « une série d’instructions permettant d’obtenir un résultat », il se traduit dans le domaine numérique par un ensemble de calculs mathématiques utilisant les données brutes issues des big data. Dans ce que l’auteur appelle la « société des calculs », tout devient quantifiable par la mesure statistique, cette quantification étant accentuée par l’accélération du processus de numérisation de la société et la massification des données. En effet, nous produisons actuellement en deux jours autant d’informations que toutes celles accumulées depuis les débuts de l’écriture. Face à cette abondance, les algorithmes sont conçus pour donner du sens à ces données brutes en les triant, les traitant et les représentant. Sans tomber dans les pièges du déterminisme technique, où ce serait l’outil algorithmique qui façonnerait les individus, l’auteur montre bien, de façon nuancée, que c’est la société elle-même qui crée, oriente et favorise ces formes de calculs.

Pour pouvoir comprendre les enjeux sociaux, politiques et éthiques qui sont liés au développement des algorithmes, il faut entrer réellement à l’intérieur de leurs mécanismes de fonctionnement. C’est ce que l’auteur développe dans une première partie consacrée aux quatre grandes familles de calculs algorithmiques sur le web, fort éclairante. La deuxième partie est consacrée à l’analyse des remises en cause des catégories sociologiques traditionnelles qu’apportent les algorithmes en ne se basant plus que sur les usages « réels », tracés, des internautes, sans référence à des ensembles sociaux englobants. La troisième partie, la plus développée, présente les différentes formes de signaux et de traces utilisés par les calculs algorithmiques qui, par leur comportementalisme omniprésent, témoignent au final d’une reproduction des inégalités socioculturelles habituelles. Enfin, la dernière partie tente de montrer par quels aspects politiques et sociaux la société se montre ainsi calculable et prédictible.

La thèse sous-jacente de l’auteur est que la disparition d’une référence théorique aux grandes catégories sociales traditionnelles par la seule collecte des traces des comportements des internautes et par la personnalisation à l’extrême des contenus reconfigure une nouvelle forme de social, un positionnement de l’individu dans le vivre-ensemble, qui le rend plus libre dans ses choix mais renforce aussi le caractère hasardeux et risqué de sa situation. Il ne faut pas oublier ce qu’impliquent les formes de guidage automatique des algorithmes, en gardant esprit critique, lucidité et, ce qui nous paraît le plus important, en apprenant à ne pas désapprendre.

Les quatre grands types d’algorithmes numériques

Dominique Cardon propose dans cette première partie une analyse très claire et utile (particulièrement pour les professeurs documentalistes et pour tous les enseignants souhaitant faire de l’éducation aux médias et à l’information) des différents types d’algorithmes utilisés sur le web. Il adopte une grille de lecture qui semble tout à fait pertinente et qui permet de bien comprendre les différences entre chaque grande famille de calcul.

Cette typologie se construit comme suit :

– la popularité est mesurée par le nombre de clics des internautes (on se place « à côté » du web pour le mesurer) ;

– l’autorité se mesure au nombre de liens hypertextes des sites, comme pour le PageRank de Google (on est placé « au-dessus » du web) ;

– la réputation est quantifiée en nombre de likes sur les réseaux sociaux (on est « dans » le web) ;

– la prédiction est réalisée grâce aux traces laissées par les internautes (on est « en dessous » du web).

La première forme de mesure algorithmique qui est apparue dès les premiers sites web, est celle de la popularité, qui comptabilise le nombre de visiteurs sur un site. Deux méthodes peuvent être utilisées. La première, baptisée user centric, reprend les techniques traditionnelles des mesures d’audience : on sélectionne un panel représentatif de la population et on suit leurs consultations internet via une sonde installée sur leurs ordinateurs. La deuxième méthode, appelée site centric, est désormais celle qui s’est généralisée : on mesure la fréquentation au nombre de clics comptabilisés directement sur chaque site. Si la technique user centric donnait une bonne idée des individus en fonction de leurs profils sociologiques, la méthode site centric donne davantage une idée des comportements réels mais pas des usagers eux-mêmes. Dans tous les cas, ce type de mesure, qui représente pourtant d’énormes enjeux publicitaires, ne dit rien de l’impact de la consultation sur l’internaute : a-t-il lu la page ? L’a-t-il appréciée ?

À l’image du PageRank de Google qui en est un bon exemple, le deuxième type d’algorithme, placé « au-dessus » du web, entend hiérarchiser l’information et mesurer l’autorité des sites. Il se base pour cela sur « la force sociale de la page », c’est-à-dire ici le nombre de liens hypertextes qui renvoient vers une même page. Dans l’idéal, ce n’est pas le site le plus lu qui apparaîtra en premier résultat, mais celui qui aura acquis la plus grande reconnaissance et confiance dans la communauté des internautes, celui qui sera le plus cité par les autres producteurs d’information. Ce classement des sites se fait donc a posteriori, après sa publication, et non en amont. Cet idéal, pour Google notamment, témoigne d’une volonté de sortir des prescriptions habituelles et de donner toute leur importance aux internautes eux-mêmes qui font office en quelque sorte de comité de validation scientifique. Si les tentatives des entreprises pour acquérir plus de visibilité sont nombreuses (faux sites, liens placés par des robots sur de multiples sites…), elles ne sont pas si efficaces que cela en raison des multiples paramètres sans cesse remaniés qui composent le PageRank. Néanmoins, la mesure d’autorité finit souvent par coïncider avec celle de la popularité, puisque les sites en haut de liste sont également les plus consultés.

Le troisième type d’algorithme mesure la réputation « dans » les réseaux sociaux en comptant le nombre de likes sur Facebook par exemple. Cette nouvelle forme de fabrication d’une visibilité individuelle numérique adopte des techniques dites d’« e-réputation » pour augmenter l’influence sur le web. La multiplication des avis entraîne toutes sortes de dérives dans ce système de notation généralisée : faux avis ou avis biaisés, trop indulgents ou peu objectifs, parole d’experts discréditée au profit d’utilisateurs lambda. Les deux principales critiques touchant ces mesures de réputation concernent les effets de bulle (les internautes se retrouvent enfermés dans un cercle d’intérêt restreint) et l’absence de représentativité pertinente des likes, en raison de l’écart qui existe entre ce que l’on veut paraître sur le web, une sorte d’idéal de soi, et ce que l’on fait réellement.

Enfin, les algorithmes prédictifs compilent les traces laissées par les internautes quand ils naviguent en ligne pour leur proposer publicités ciblées et conseils personnalisés, et transmettre à prix d’or ces traces à d’autres entreprises. Ce traçage souterrain (d’où l’expression « en dessous » du web proposée par l’auteur), est basé sur l’apprentissage automatique (machine learning), qui collecte toutes les informations de navigation des utilisateurs et rapproche les profils pour prédire les envies d’achats en fonction de ce que les autres ont acheté : « Le futur de l’internaute est prédit par le passé de ceux qui lui ressemblent » résume D. Cardon. Ce marketing comportemental utilise massivement les cookies, et notamment les cookies tiers qui, à la différence des first party cookies (dépendants d’un unique site), appartiennent à une régie publicitaire regroupant de nombreuses entreprises. Ainsi, quand on navigue sur n’importe quel site affilié à cette régie, on verra apparaître des publicités ciblées, le plus souvent par retargeting (relance d’une publicité parlant d’un site qui vient juste d’être consulté par l’internaute). Cette généralisation des mouchards et du traçage donne lieu à un énorme marché des données personnelles, échangées, revendues via des courtiers en données, sans que le consommateur n’en ait réellement conscience. L’auteur mentionne également l’extension CookieViz1, proposée par la CNIL, qui permet de retracer l’itinéraire des cookies lors d’une navigation.

Les nouvelles formes de calculs statistiques

Au-delà de l’omniprésence des algorithmes sur le web, ce sont également les méthodes mêmes de la statistique qui subissent plusieurs sortes de transformations. Un renversement s’opère, qui ne passe plus par les grandes catégories théoriques de la sociologie pour comprendre la société « du dessus », mais bien par la seule collecte des comportements et des actions des internautes, sans les catégoriser et en se référant à leur singularité. L’idéal-type (catégorie abstraite permettant de comprendre des phénomènes sociaux complexes) théorisé par le sociologue allemand Max Weber serait-il en passe de disparaître ?

Ainsi, c’est dans un premier temps la position du calculateur qui change. Que les mesures algorithmiques soient, comme le montre l’auteur dans la première partie, « à côté », « au-dessus », « dans » ou « en dessous » du web, la collecte des données se fait souvent à l’insu des usagers, de manière à appréhender directement le réel, de façon quasi exhaustive, par un traçage permanent. Les statistiques ne servent d’ailleurs plus à représenter des phénomènes, mais à chiffrer des objectifs, d’où la multiplication des palmarès, indicateurs, notations, qui enlèvent aux mesures statistiques toute valeur objective et scientifique puisque ce sont souvent les services évalués qui produisent eux-mêmes ces mesures.

La mutation des calculs statistiques s’accompagne d’une méfiance envers les catégories sociologiques trop englobantes. On ne part plus de la théorie pour vérifier une hypothèse, mais bien de la vérification systématique de deux variables dans leurs corrélations, au cas par cas. Cette vérification est permise grâce à la puissance quasi infinie de calcul des programmes informatiques. On peut noter ici qu’une corrélation ne correspond pas à une relation de cause à effet, elle ne traduit pas une causalité, mais seulement l’évolution parallèle (ou au contraire opposée) de deux grandeurs qui semblent avoir un lien. La plus grande vigilance doit donc être de mise en matière de corrélations qui peuvent se révéler totalement factices, la cause se trouvant dans de multiples facteurs non mesurés2.

Ce changement correspond également à une méfiance globale envers les systèmes de représentation politique et sociale : la diversité des comportements culturels ne permet plus de se reconnaître dans tel ou tel profil. La récolte de données brutes, en temps réel, par les algorithmes, tranche radicalement avec la méthode utilisée jusque-là, mais induit par là même de nouvelles critiques. En effet, les statistiques ainsi produites ne concernent que les internautes les plus actifs sur le web, ceux qui laissent le plus de traces, et non un échantillon représentatif de l’ensemble de la population. D’autre part, si on zoome trop sur les comportements individuels et locaux, on ne peut pas remonter vers une compréhension d’ensemble des phénomènes socioculturels. Ainsi, « l’internaute est collé par l’algorithme à ses propres traces sans pouvoir s’en distancier ».

L’idéologie portée par les promoteurs des big data est que les chiffres et données récoltés parlent d’eux-mêmes. Il s’instaure donc ici un nouveau rapport à la causalité qui n’a plus besoin de modèle explicatif pour comprendre les corrélations et préfère une « mosaïque de micro-variables comportementales » à une grille de lecture issue des sciences humaines traditionnelles.

Signaux et traces : les marqueurs d’un « comportementalisme radical »

Avec la massification des données et l’optimisation mathématique de leur collecte, ce sont d’énormes gisements qui sont désormais à la disposition des entreprises, mais aussi des citoyens, grâce notamment aux open data3, qui permettent d’assurer une vigilance citoyenne sur les pouvoirs publics. Encore faut-il réussir à transformer la donnée brute en information. Dominique Cardon rappelle ici à juste titre que l’idée d’une « donnée brute » est en soi une sorte de mythe. En effet, « toute quantification est une construction qui installe un dispositif de commensuration des enregistrements et établit des conventions pour les interpréter ». La donnée, par la finalité de sa récolte et l’orientation donnée aux questions qui lui sont posées, pourra être sujette à bien des interprétations différentes. On rejoint ici l’idée nietzschéenne du fait prenant forme seulement en tant qu’interprétation, le « fait en soi », objectif et neutre n’existant pas4. Par ailleurs, hormis dans les open data et les sites communautaires comme Wikipédia, l’accès aux données se monnaye à prix d’or. Enfin, les interrogations des bases de données génèrent beaucoup de bruit documentaire qui rend la compréhension des résultats difficile.

L’auteur revient ensuite sur le fonctionnement actuel des algorithmes et plus globalement sur celui de l’Intelligence Artificielle. Cette dernière ne reproduit pas un réel raisonnement, mais s’alimente dans les masses de données pour se référer à une multitude de contextes, de situations, qui lui permettent de réagir avec le plus d’efficacité possible en fonction des occurrences les plus fréquentes. L’IA est avant tout statistique avant d’être intelligente5. Le deep learning (ou apprentissage profond) s’appuie sur cette puissance de calcul qui permet d’utiliser l’estimation statistique comme clé de réussite à toute requête, à l’instar des traducteurs automatiques qui ne disposent pas de règles de grammaire ou de conjugaison, mais se basent uniquement sur les occurrences les plus fréquentes des traductions humaines recensées. L’IA devient capable, à partir de situations déjà présentées et grâce à un système qui reproduit un réseau de neurones (dits « neurones convolutifs »), de prendre des décisions encore plus rapides et optimales, à l’image d’AlphaGoZero qui a battu son homologue AlphaGo à plate couture au jeu de go6 en ne se référant pas à des millions de parties humaines comme ce dernier, mais en affinant sa stratégie en jouant contre lui-même.

Dominique Cardon distingue par ailleurs les signaux, qui sont les contenus explicites d’information ou d’expression subjectives comme un statut sur Facebook par exemple, des traces, qui recouvrent tous les éléments implicites liés à une navigation (clics, vitesse de lecture, géolocalisation…). Les algorithmes les plus efficaces sont ceux qui couplent signaux et traces en temps réel dans une boucle d’apprentissage. Ainsi, le PageRank va recueillir les clics des internautes lors d’une requête et voir si leur navigation s’arrête au premier site consulté, ou s’ils continuent leurs recherches. Si l’internaute ne cherche pas d’autre site, l’algorithme en conclura que ce site est bien le plus pertinent pour ce mot-clé-ci. Le couplage traces/signaux se retrouve également dans le « filtrage collaboratif » qui est à l’œuvre dans les recommandations culturelles des sites comme Amazon entre autres. Il s’agit de prédire ce que l’usager pourrait avoir envie d’acheter, en comparant son profil à celui d’autres utilisateurs ayant acheté le même produit que lui. Ces outils se basent sur l’idée d’une régularité des goûts et des intérêts, une prévisibilité des pratiques culturelles qui n’est pas sans rappeler les habitus socioculturels définis par Bourdieu.

Quant à l’algorithme qui régit le fil d’actualité de Facebook, le EdgeRank, il privilégie les informations publiées par les amis avec lesquels on interagit le plus, si bien que les publications de certaines personnes peuvent passer totalement inaperçues et n’être jamais mises en avant. La critique fréquente adressée à l’algorithme du réseau social est de créer un effet de bulle (filter bubble) qui enferme l’internaute dans un groupe aux centres d’intérêt cloisonnés. En réalité, une enquête menée aux États-Unis sur 10 millions de comptes Facebook portant sur leurs opinions politiques, montre que les utilisateurs n’ont pas besoin d’algorithmes pour s’enfermer eux-mêmes dans une bulle à la socialisation restreinte, qui reflète leurs points de vue et les conforte, que ce soit par le choix de leurs amis, des sites partagés et des sources d’information consultées. Le biais dit de confirmation joue ici à plein.

Le « comportementalisme radical », que véhiculent les algorithmes, colle au plus près aux pratiques réelles des internautes : si quelqu’un développe des goûts périphériques et originaux, les recommandations prédictives ne chercheront pas à le ramener vers le centre et la norme, mais le conforteront au contraire dans la « niche » de ses centres d’intérêt. Les algorithmes font preuve d’un « réalisme efficace. Ils nous emprisonnent dans notre conformisme ». Ils se fondent sur le fait que notre futur sera identique à notre passé. L’auteur explique que « le comportementalisme algorithmique est ce qui reste de l’habitus lorsqu’on a fait disparaître les structures sociales ».

Biais, déformation du réel et « idiotie » des algorithmes

Si le couplage traces/signaux se révèle relativement efficace, il y a bien souvent des signaux sans traces et des traces sans signaux. Ainsi, l’ensemble des contenus tels que les tweets, posts, selfies, etc. qui prolifèrent sur le web, ne donne pas lieu à des interprétations sociologiques ou épistémologiques valables. Les « prédictions » issues de ces données non structurées ne sont en réalité que des « estimations statistiques imparfaites », bien souvent déjouées par la réalité. Inversement, les traces sans signaux (comme les données de consommation électrique, téléphonique, liées aux transports, etc.) seront difficilement exploitables car beaucoup trop volumineuses.

Se multiplient également les mesures de quantification de soi (quantified self) et les outils d’autocontrôle : c’est l’individu qui produit des traces et des mesures sur lui-même dans un but de perfectionnement de soi, que ce soit dans le domaine du sport, de la santé ou de l’hygiène de vie. Ce self data fait de la personne la collectrice et l’administratrice de ses propres données.

La notion de vie privée évolue dans ce sens : si elle ne disparaît pas, on assiste à un glissement. D’une notion collective régie par des valeurs communes (tact, pudeur, discrétion), la vie privée « se privatise », pour recouvrir des définitions, des limites et des normes différentes pour chaque individu. Chaque internaute choisit ce qu’il décide d’exposer ou non, de dévoiler ou pas, sachant qu’en réalité, c’est bien souvent a posteriori là encore que l’on peut contrôler l’utilisation des données personnelles et leur circulation, et non en amont.

Les critiques fréquentes qui sont adressées aux algorithmes pointent la déformation du réel qu’ils génèrent. C’est particulièrement le cas pour les algorithmes de popularité et de réputation qui sont détournés par les robots cliqueurs qui gonflent le nombre de vues, par les faux profils sur les réseaux sociaux, ou encore les faux avis de consommateurs qui pourraient représenter jusqu’à 30 % du total. C’est moins le cas pour le PageRank, dont les multiples paramètres sont plus difficilement identifiables. Pour ce dernier, l’accusation de déloyauté peut par contre être de mise : si des services affiliés à Google se retrouvent systématiquement bien placés dans la liste des résultats, il peut y avoir soupçon de favoritisme.

Enfin, en ce qui concerne les algorithmes qui récoltent les traces, leurs résultats sont le « reflet idiot d’une régularité statistique » : les automatismes mis en œuvre peuvent donner des réponses choquantes, comme lorsque les requêtes proposées par Google proposent le mot « Juif » accolé au nom d’une personnalité célèbre à cause du nombre d’occurrences de ce terme laissées par les traces des autres internautes. En collant aux comportements du plus grand nombre, les algorithmes reproduisent « bêtement » les stéréotypes sociaux et les discriminations sans rééquilibrage. L’auteur donne pour exemple une chercheuse afro-américaine qui voyait systématiquement apparaître sur son ordinateur une publicité pour un site de recherche de casier judiciaire, alors que cette publicité n’était jamais proposée à ses collègues « blancs ». Il n’y a pas d’intention discriminatoire de l’algorithme, simplement une reproduction statistique qui entérine un certain ordre social inégalitaire.

De même, les nouvelles techniques du data mining (fouille des données) permettent le croisement des fichiers clients de plusieurs entreprises pour aboutir à des profils de ciblage d’individus très pointus, de plus en plus précis, sans jamais en informer les utilisateurs. L’exemple de Netflix est parlant : le classement des goûts cinématographiques des usagers est divisé en 77 000 micro-genres, qui composent une mosaïque complètement surréaliste pour personnaliser les publicités. L’individualisation à l’extrême des calculs recrée donc, sans en avoir l’air, des catégories basées sur les traces récoltées, sans avoir besoin de connaître les individus, leur histoire, leurs projets. Dans ce système, la reproduction sociale fait perdurer les inégalités : « les mal notés seront mal servis et leur note deviendra plus mauvaise encore ». Cette reproduction insidieuse de l’ordre social est résumée ainsi par l’auteur pour conclure : « Réduits à leur seule conduite, les individus sont assignés à la reproduction automatique de la société et d’eux-mêmes. Le probable préempte le possible. »

À quoi rêvent les algorithmes : implications politiques et sociales

L’un des premiers aspects qui sous-entend le règne des algorithmes est, conformément à la vision libertarienne du monde, une société où les prescripteurs habituels (médias, monde politique, milieu culturel) n’interfèrent plus dans les choix des individus qui disposent librement des contenus. La société « s’auto-organise et sécrète elle-même les chiffres qui la représentent », sans la déformation inhérente à des formes de représentation issues d’instances supérieures. Aux normes collectives (popularité et autorité), les algorithmes numériques substituent des normes personnelles (prédiction) et locales (réputation). La légitimité des nouveaux « influenceurs » du web ou le succès disproportionné de certaines musiques ou vidéos démontrent en réalité que les algorithmes accentuent les effets de centralité, comme la concentration de l’attention sur un très petit nombre de personnes ou la hiérarchisation du mérite.

En effet, si l’un des rêves des algorithmes est celui de la transparence absolue dans les mécanismes de popularité grâce à une offre d’informations plus vaste et plus partagée, les effets de pics d’attention créent sur le web des popularités éphémères fulgurantes et massives. Les techniques de clickbait (informations à cliquer) se développent sur de nombreux sites pour provoquer les buzz et générer des affluences de fréquentation qui augmentent les profits publicitaires. Si l’impact de ces popularités improbables et fluctuantes reste à nuancer (les célébrités traditionnelles conservant la part belle des mesures de réputation), on peut dire que ce sont les formes d’attention qui se sont diversifiées chez les internautes, de l’envoûtement à l’investigation critique, du vagabondage à la dispersion en passant par le grégarisme…

Un autre aspect de l’idéologie qui traverse l’avènement des algorithmes est celui d’une valorisation des « méritants ». Le calcul d’autorité de Google se fonde sur cette vision méritocratique des résultats, mais renforce là aussi les effets de polarisation. La Loi de Pareto (80 % de la richesse est détenue par 20 % des individus) est fortement accentuée sur le web, puisque 1 % des individus détiennent 99 % de la visibilité. Les inégalités se creusent, puisque ce sont ceux qui ont la richesse, qui ont aussi la notoriété et la visibilité. Dominique Cardon résume ainsi ce phénomène : « L’autorité des excellents fabrique des gagnants individualisés et des perdants invisibilisés ».

Les algorithmes mettent en avant une société qui organiserait par elle-même son réseau d’affinités et serait structurée par ce dernier. Si la vie numérique permet de multiplier et de valoriser de nouvelles formes de sociabilité et d’actions collectives, elle impose également une visibilité qui devient un principe de hiérarchisation de la valeur sociale de chaque individu. La frontière entre un contenu éditorial, « méritant », authentique, sincère, et un contenu publicitaire, basé sur le calcul, est de plus en plus floue. Les blogueurs ou les youtubeurs sont sponsorisés par les marques pour promouvoir leurs produits dans leurs tutoriels ; l’image de soi véhiculée sur les réseaux sociaux est une construction qui n’a rien d’authentique ; le digital labor (travail numérique bénévole) devient monétisé et rémunéré. Là encore, les profils extrêmes se côtoient en oubliant la moyenne : les « individus par excès » qui accentuent leur réputation à l’infini cohabitent avec les « individus par défaut » qui deviennent invisibles.

Davantage que l’effet de bulle sur les réseaux sociaux, c’est bien la reproduction des inégalités socioculturelles qui est à l’œuvre, entérinée par l’algorithme de réputation : plus on est cultivé, plus on a des amis cultivés, plus l’ouverture informationnelle et culturelle sera grande sur Facebook dans notre fil d’actualité.

Enfin, l’auteur termine par la description du rêve ultime des algorithmes : celui de créer « un environnement technique invisible qui permettrait de nous orienter sans nous contraindre », de nous délester de certaines tâches ingrates, mécaniques, pour accroître notre liberté. C’est l’idée des nudges, les outils du « paternalisme libertaire », tels les assistants personnels, ces intelligences artificielles de bureau. Dominique Cardon conclut cette partie en développant une idée qui me paraît essentielle : si les algorithmes nous remplacent dans les tâches techniques, dans certaines habiletés humaines, « il est de plus en plus nécessaire d’apprendre à ne pas désapprendre ». C’est également ce que dit Serge Abiteboul, chercheur à l’INRIA et auteur de l’essai Le temps des algorithmes7 : « Comme l’écriture, l’alphabet et l’imprimerie, l’informatique participe d’un vaste mouvement d’externalisation de nos facultés intellectuelles, notamment de notre mémoire. » Cette externalisation d’algorithmes que nous effectuions auparavant à l’intérieur de notre esprit pose de nouveaux et vastes enjeux. Le couple homme/machine interagit mutuellement et peut cohabiter si l’on sait encore « passer en manuel », si on adopte un usage critique, réfléchi de ces outils, et si l’on sait opposer aux algorithmes des contre-calculs alternatifs quand c’est nécessaire8. « Il est encore temps de dire aux algorithmes que nous ne sommes pas que la somme imprécise et incomplète de nos comportements ».

Le sociologue conclut cet essai en utilisant la métaphore de la table d’orientation : avant, les prescripteurs traditionnels (médias, institutions culturelles, monde politique) nous indiquaient, tels une table d’orientation, les éléments à voir et les informations dignes d’intérêt ; actuellement, la liberté de choix est totale dans ce que l’on peut ou non regarder, au risque de se perdre ou de se tromper. Les nouveaux repères dans cette masse d’informations nous sont fournis par les algorithmes, qui, par le précepte de singularisation et d’individualisation des contenus, ont pour but de « guider l’internaute vers ses propres choix ». Pour filer la métaphore de la route et du paysage, Dominique Cardon se réfère au GPS qui, à l’image des autres algorithmes, ne nous impose pas une destination, mais calcule la route la plus efficace ou plus globalement la « meilleure » pour nous, selon le paramétrage sélectionné. Le résultat de ce guidage automatique est présenté comme ultra-individualisé, alors qu’il se réfère toujours en secret aux occurrences statistiques du plus grand nombre. On y perd d’ailleurs la compétence de savoir lire une carte et la possibilité d’emprunter des chemins de traverse. La méfiance doit donc être de mise, couplée avec une compréhension critique et vigilante du fonctionnement des algorithmes et une surveillance des intérêts qui animent leurs concepteurs.

Pour conclure, on peut souligner que cet ouvrage est absolument éclairant sur les mécanismes à l’œuvre dans les algorithmes numériques et sur leurs implications sociales, que ce soit le renversement des méthodes sociologiques traditionnelles, le règne de la singularité, la fin de la causalité au profit des seules corrélations, la reproduction des inégalités socioculturelles, ou encore le risque de désapprendre de nombreuses habiletés déléguées aux programmes informatiques. Si certaines formulations stylistiques de l’auteur incitent à plusieurs reprises au cours de l’essai, à personnifier les algorithmes, Dominique Cardon ne tombe toutefois pas dans l’écueil du déterminisme technique : il rappelle souvent et à juste titre que ce sont les hommes et les sociétés qui orientent et produisent ce type d’outils de calculs, et non les calculs eux-mêmes qui les modèleraient à leur gré. Écoutons un instant les propos de Cédric Villani, médaille Fields, mathématicien chargé de la rédaction d’un rapport parlementaire sur l’IA en 2018, qui résume parfaitement les enjeux des algorithmes et de l’Intelligence Artificielle en faisant écho à la thèse développée chez Dominique Cardon :

« L’IA est très emblématique de la rencontre à laquelle on assiste entre les mathématiques et les questions de société. […] L’IA s’invite partout. Ce qui a permis ce revirement […], c’est le poids pris par les statistiques. On est passé d’une tentative d’appréhender l’intelligence par la compréhension de ses mécanismes à un paradigme de l’intelligence par l’exemple. D’où un bond énorme dans la performance qui s’est accompagné en pratique d’une certaine régression dans la compréhension de ce qu’est l’intelligence et de ses mécanismes9. »

L’importance de l’éducation aux médias, qui n’est pas du tout mentionnée chez Dominique Cardon, paraît pourtant prééminente : en effet, pour que chacun puisse être vigilant et capable de « repasser en manuel », il faut avoir une bonne connaissance des différentes formes d’algorithmes qui, loin d’être des objets magiques, peuvent être déconstruits comme tout autre outil technique. Le professeur documentaliste a ici toute sa place pour mener des activités pédagogiques sur les données personnelles, le traçage en ligne, les implications économiques, médiatiques et éthiques des big data, la compréhension des algorithmes de popularité, d’autorité et de réputation, de manière à conduire les élèves à l’acquisition d’une culture numérique véritablement réfléchie et éclairée.

Une autre Junior Association occupe le CDI, il s’agit de « yoLAu », le groupe de rédaction du webzine du même nom (www.yolau.com). Outre les bénéfices évidents en termes de responsabilisation, d’autonomie et d’émancipation, cette organisation en association facilite grandement l’organisation des sorties en reportage qui ont souvent lieu hors temps scolaire. La Junior Association bénéficie d’une assurance qui couvre ses activités, il est donc possible pour les collégiens de s’organiser et mener des actions pendant leur temps libre. Cette démarche leur offre donc à la fois une grande souplesse et une vraie sécurité.

Une autre Junior Association occupe le CDI, il s’agit de « yoLAu », le groupe de rédaction du webzine du même nom (www.yolau.com). Outre les bénéfices évidents en termes de responsabilisation, d’autonomie et d’émancipation, cette organisation en association facilite grandement l’organisation des sorties en reportage qui ont souvent lieu hors temps scolaire. La Junior Association bénéficie d’une assurance qui couvre ses activités, il est donc possible pour les collégiens de s’organiser et mener des actions pendant leur temps libre. Cette démarche leur offre donc à la fois une grande souplesse et une vraie sécurité.

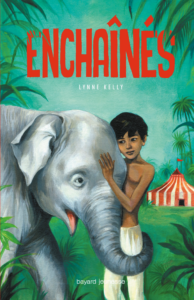

Le sort des garçons n’est pas meilleur : Broken Glass, c’est le verre cassé que doivent ramasser Sandeep et Suresh pour survivre dans la grande ville, dans une atmosphère à la fois misérable et pleine de vie, façon Slumdog Millionnaire. À ces garçons des villes jetés là par la misère, Kashmira Sheth ne donne même pas de noms. Courbés toute la journée dans un atelier de tissage de perles, les enfants ne parlent plus, deviennent des Garçons sans noms, jusqu’à ce que Gopal se rebiffe. Dans Les Cerfs-volants, Agnès de Lestrade nous parle des gamins fouilleurs de décharges dont l’un d’eux a l’idée de fabriquer des cerfs-volants à partir de sacs plastiques pour financer l’opération qui pourrait empêcher sa sœur de devenir aveugle.

Le sort des garçons n’est pas meilleur : Broken Glass, c’est le verre cassé que doivent ramasser Sandeep et Suresh pour survivre dans la grande ville, dans une atmosphère à la fois misérable et pleine de vie, façon Slumdog Millionnaire. À ces garçons des villes jetés là par la misère, Kashmira Sheth ne donne même pas de noms. Courbés toute la journée dans un atelier de tissage de perles, les enfants ne parlent plus, deviennent des Garçons sans noms, jusqu’à ce que Gopal se rebiffe. Dans Les Cerfs-volants, Agnès de Lestrade nous parle des gamins fouilleurs de décharges dont l’un d’eux a l’idée de fabriquer des cerfs-volants à partir de sacs plastiques pour financer l’opération qui pourrait empêcher sa sœur de devenir aveugle.