Éducation

IA pour l’éducation

Les projets CoachElève (diagnostic et conseils pour le parcours des élèves) et AssistProf (avancement de la classe et suivi des élèves) seront développés dans le cadre du programme Entrepreneur d’Intérêt Général 2018. Ces outils pédagogiques reposeront sur l’intelligence artificielle.

Veyon 4 Le logiciel de gestion

de salle de cours informatisé Veyon succède à Italc. Peu de changements : l’interface du poste du professeur est plus simple d’utilisation, l’installation du logiciel est plus rapide, la configuration est plus complexe, enfin, le logiciel plante moins souvent.

Audio et vidéo numériques

MP3 chez Wikimedia

Les sites Wikimedias n’utilisent que des formats audio open source (wav, midi…) conformément à la politique de la Wikimedia Foundation depuis 2009, dont les contenus sont tous sous licence Creative Commons. Suite à la tombée du MP3 dans le domaine public, la médiathèque de sons et images Wikimedia Commons a annoncé la prise en compte de ce format avec bien entendu des musiques libres de droit.

X-Files en livre audio

Mulder et Scully reprennent du service avec de nouveaux épisodes en version livre audio de la série X-files. Cinq épisodes inédits, en français, sont proposés par Audible. La vérité est ailleurs !

Wattpad Raccoon

Le site de rédaction, publication et lecture de fanfictions se diversifie avec une application vidéo destinée à raconter des histoires courtes face à la caméra. Selon l’un des fondateurs de Wattpad, Ivan Yuen, « L’objectif de Raccoon est de proposer de vraies histoires racontées par de véritables personnes ». Un concurrent de plus pour Snapchat et YouTube !

Lecture numérique

Diderot et d’Alembert sur Internet

L’Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt est consultable en version numérique sur le site du projet ENCCRE (Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie). Cette version collaborative est enrichie par des notes et critiques de chercheurs, une transcription, des liens vers les planches d’illustration et des renvois entre articles. Ce travail a été conçu à partir du premier exemplaire (28 vols) détenu par la bibliothèque Mazarine.

YouScribe en Afrique

Organisé par AFD, French Tech et Bpifrance, le concours Digital Africa a récompensé la bibliothèque numérique YouScribe qui promeut la lecture en langue française dans le monde. Accessible sur PC, tablette et mobile, YouScribe est particulièrement présent en Afrique grâce à des partenariats avec des États, des entreprises et des ONG qui misent sur l’EdTech. De plus, la société est impliquée dans des programmes tels que « lecture pour tous » dans plusieurs pays d’Afrique ou « Un pour Un » dans le monde entier, lesquels favorisent l’accès à la lecture de ceux qui en sont le plus éloignés pour des raisons économiques.

Manuscrits médiévaux numérisés par la BnF

La British Library et la Bibliothèque nationale de France se sont associées avec l’aide de la Fondation Polonsky afin de numériser 800 manuscrits médiévaux (700-1200) d’ici fin 2018. Les ouvrages sélectionnés : des textes religieux (notamment bibles, évangiles et poèmes), des traités de musique et d’astronomie. À consulter via Gallica.

Google comic strips

Google lance une application gratuite qui convertit les petites vidéos en comic strips. Cette application est téléchargeable sur le site internet Product Hunt, uniquement pour l’OS Android. Actuellement, la BD obtenue n’est pas modifiable. Cet outil contient un potentiel intéressant à condition que l’on puisse, à terme, choisir les images à placer dans les cases, leur taille et leur disposition, rédiger des bulles et des légendes. Dans l’attente que cette application évolue… gratuitement.

Des contes d’épouvante par une IA

Le Massachusetts Institute of Technology a développé l’intelligence artificielle Shelley, dont la vocation est d’écrire des histoires d’horreur. L’IA s’inspire des récits terrifiants rédigés par les membres du site Reddit dans la rubrique Nosleep puis les finalise en interagissant avec les internautes. Actuellement, Shelley ne s’exprime qu’en anglais.

Harry Potter écrit par une IA

Harry Potter et le Portrait de ce qui ressemblait à un gros tas de cendres est une œuvre réalisée par Botnik Studios. Ce n’est pas un énième volet de la saga Harry Potter, mais plutôt le résultat de la collaboration entre un humain et une IA basée sur les sept tomes de J. K. Rowling.

Wattpad payant

Si vous voulez supprimer les publicités sur Wattpad, il faudra passer à la caisse avec la version premium. La lecture, l’écriture et la publication restent en libre accès. Disponible en Amérique du nord, cette option va bientôt être proposée dans d’autres pays. Espérons que la version gratuite ne soit pas submergée de publicités invasives…

Droit et données personnelles

Protection des internautes

Trois décrets publiés en septembre 2017 encadrent la protection des usagers sur Internet. Ils visent l’obligation faite aux opérateurs de plateformes de mettre en ligne une charte de bonne pratique (en vigueur au 1/1/2019), d’informer sur le traitement des avis de consommateurs, le référencement et le classement des sites (en vigueur au 1/1/2018).

Mails privés au travail

La grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a considéré le 5 septembre 2017 la surveillance de mails privés contraire à l’article 8 de La Convention européenne des droits de l’homme, quel que soit le règlement intérieur d’une entreprise. Pour rappel, la même Cour avait estimé en janvier 2016 cette surveillance « raisonnable dans le contexte d’une procédure disciplinaire ». Un revirement qui vise à lancer un message fort aux employeurs tentés par le marché très prospère des logiciels espions.

Refroidissement social sur internet !

Selon le chercheur néerlandais, Tijman Shep, les internautes prennent conscience de l’incidence de l’e-réputation sur leur quotidien. De plus, les révélations d’Edward Snowden sur la surveillance de masse de la NSA rendent les usagers méfiants et les incitent à l’autocensure. Ce phénomène de social cooling en référence au réchauffement climatique (global warming) modifie notre degré de liberté d’expression sur Internet.

Sécurité informatique

Détection de visage par Google

Google travaille sur la mise au point d’un détecteur de visage afin de permettre aux utilisateurs de smartphones de repérer les indélicats qui lisent discrètement par dessus leur épaule. Le «E-screen protector» captera la présence d’un intrus, ouvrira l’appareil photo de votre téléphone, fermera votre messagerie et affichera le visage de l’indésirable…Big brother is watching you.

Thales et Gemalto

Le groupe Thales actif dans de nombreux domaines (aéronautique, espace, électronique, transport, sécurité, défense) rachète Gemalto, spécialisé dans les cartes à puce. Objectif : créer un géant de la sécurité numérique capable de rivaliser avec Symantec et Idemia. Deux projets phares en cours : l’Internet des objets connectés et les cartes à puces, dont la sécurité serait dématérialisée.

Haven, l’outil de surveillance mobile d’Edward Snowden

L’application Haven utilise l’ensemble des capteurs d’un smartphone (son, lumière, mouvement) afin de sécuriser l’usage de ces appareils en détectant des utilisations ou présences suspectes. Elle a été créée pour protéger des personnes bien précises : journalistes d’investigation, défenseurs des droits de l’homme, personnes menacées de disparition mais aussi pour préserver les informations détenues par

ces mêmes personnes. Cet outil ne s’adresse donc pas au grand public, mais il est fort probable, vu son potentiel, que de nombreux internautes s’en servent pour des raisons plus prosaïques, voire moins nobles.

Système d’exploitation et moteur de recherche

Google passe au mobile-first

En 2018, le moteur de recherche met l’accent sur l’indexation des sites web version mobile. Le « mobile-first indexing » favorisera les sites au contenu adapté aux smartphones. Par contre, aucune conséquence notable concernant le classement des sites internet adaptatifs, dont le contenu est similaire sur écran de bureau et téléphone mobile, selon Google.

Gmail connectée à Cortana

Les utilisateurs de Windows 10 peuvent dorénavant connecter leur compte Gmail à l’assistante virtuelle Cortana de Microsoft. Vous pouvez accéder à vos contacts et à votre agenda en ajoutant Gmail dans les « Services connectés » du carnet de notes de Cortana.

Technologie et objets connectés

MP3 libre de droit

Standard des fichiers musicaux chez les utilisateurs, le MP3 est tombé dans le domaine public en avril 2017 car les derniers brevets portant sur les outils de compression mp3 sont arrivés à expiration.

Salon IFA

Le salon high tech de Berlin a présenté les nouveautés électroniques de la rentrée. On y trouve pêle mêle : l’imprimante 3D couleur grand public, le radiateur à eau intelligent grâce à des vannes connectées, les écouteurs sans fil à atténuation de bruit ambiant, la télévision 8K et une petite caméra d’action haute résolution.

No future…

Facebook achète TBH

L’application anonyme To Be Honest est une messagerie qui propose aux utilisateurs des questions

qui se veulent uniquement bienveillantes (Ex : qui est le plus intelligent ?). Parmi quatre personnes choisies au hasard dans le carnet d’adresses de l’utilisateur, une seule doit être sélectionnée pour l’envoi de ce message anonyme mais forcément positif, à rebours de toutes les applis anonymes très souvent utilisées à des fins malveillantes ces dernières années. Très populaire chez les adolescents, disponible uniquement aux USA, cette application « neuneu » qui a d’ailleurs été rachetée par Facebook et sa fameuse unique option « j’aime », sera bientôt présente dans nos cours de récréation…pour développer l’esprit critique !

Les logiciels espions

Le marché des logiciels espions grand public est en pleine expansion en France bien que la loi encadre rigoureusement ce genre de pratique. Des sociétés basées à l’étranger revendiquent un nombre important de clients français ! Les logiciels s’installent soit sur les ordinateurs, soit sur les smartphones. Néanmoins, les mesures de sécurité de plus en plus performantes des OS conduiront sans doute à terme à la disparition de ce marché florissant, mais douteux.

Prédire le crime : Hunchlab vs Predvol

Ces outils de police prédictive ont été présentés par la Police et la Gendarmerie nationales lors d’un colloque à l’Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice. Hunchlab serait « un logiciel de gestion de patrouille de police proactif », c’est-à-dire une police prédictive responsable où l’être humain interagit avec la machine. Predvol, expérimenté dans l’Oise, est une application qui permet d’analyser la délinquance commise sur les véhicules avec une représentation cartographique prévisionnelle à la semaine. Les citoyens peuvent dormir tranquille, les robots veillent.

Messages numériques vers la constellation Petit Chien

Solar Calling en collaboration avec les chercheurs du METI (Messaging ExtraTerrestrial Intelligence) et le IEEC (Institute of Space Studies of Catalonia) ont envoyé en octobre 2017 des tutoriels mathématiques ainsi que des chansons en direction de l’exoplanète GJ273b de la constellation Canis Minor qui contient de l’eau, c’est à dire potentiellement de la vie extraterrestre ! Certains scientifiques (SETI, notamment) ne sont pas favorables à ces contacts arguant que la vie extraterrestre n’est pas forcément bienveillante. Réponse éventuelle attendue d’ici 25 ans…

S’affranchir des difficultés

S’affranchir des difficultés

Enfin, La Petite Communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, Prix Femina 2014, est un roman hybride autour de l’icône de gymnastique Nadia Comaneci, championne olympique à quatorze ans en 1976 à Montréal, et est l’occasion, à travers l’exploit sportif, de faire le portrait de la Roumanie de l’époque. Mais une grande partie du roman se concentre aussi sur le formatage de l’athlète via les régimes alimentaires drastiques et les traitements hormonaux, dont l’un des objectifs est de retarder la puberté.

Enfin, La Petite Communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, Prix Femina 2014, est un roman hybride autour de l’icône de gymnastique Nadia Comaneci, championne olympique à quatorze ans en 1976 à Montréal, et est l’occasion, à travers l’exploit sportif, de faire le portrait de la Roumanie de l’époque. Mais une grande partie du roman se concentre aussi sur le formatage de l’athlète via les régimes alimentaires drastiques et les traitements hormonaux, dont l’un des objectifs est de retarder la puberté.

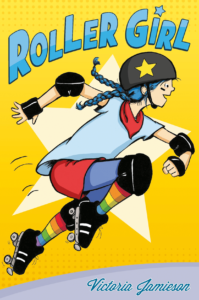

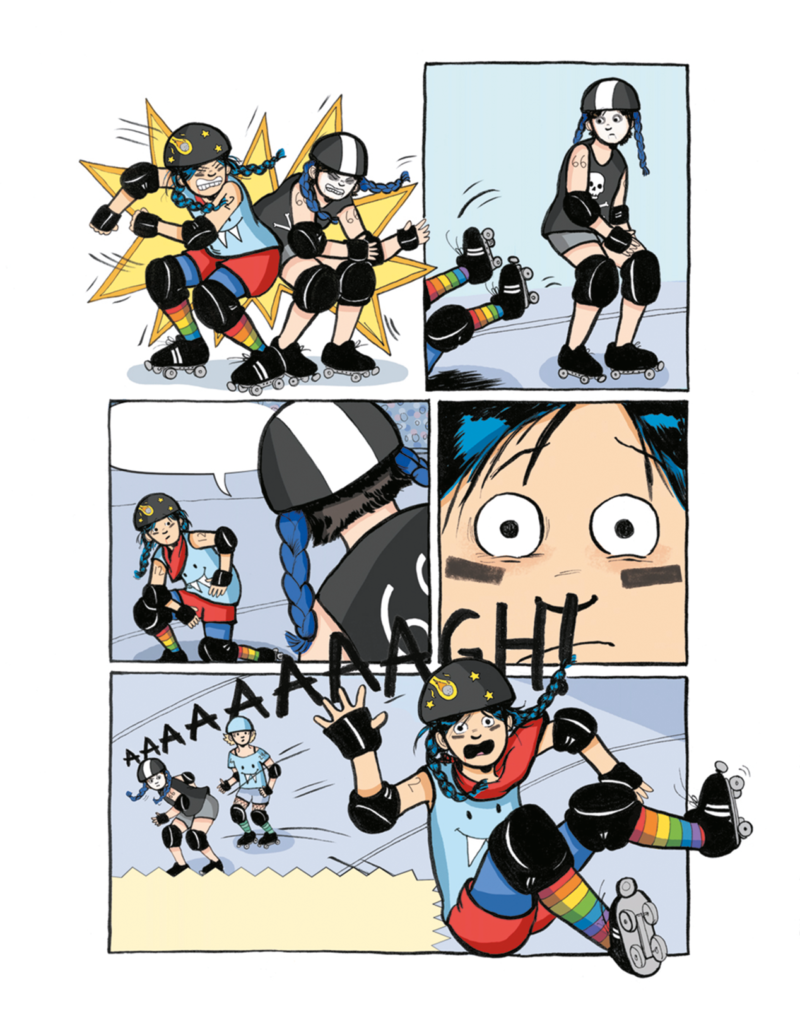

D’autre part, deux textes, le roman Bliss. Métamorphose d’une fille ordinaire de Shauna Cross et le roman graphique Roller Girl de Victoria Jamieson, permettent de (re)découvrir un sport inventé par et pour les filles : le roller derby. Porté par des joueuses s’affranchissant des stéréotypes de genre qui régissent nos sociétés, ce sport fait office de combat féministe à lui tout seul. C’est ainsi que l’héroïne éponyme Bliss, en découvrant cette pratique et cet univers à part, parvient à affirmer sa véritable personnalité et à trouver sa place parmi un groupe qui lui ressemble et avec lequel elle partage les mêmes codes. De même, la jeune Agathe dans Roller Girl intègre un monde atypique qu’elle n’imaginait même pas. La nature du roman graphique permet de visualiser directement les joueuses qui se caractérisent par leurs tatouages, leurs piercings ou encore leurs cheveux (courts ou longs) colorés, et ainsi de donner à voir aux lectrices et aux lecteurs d’autres modèles de filles et de femmes que ceux qu’elles et ils ont l’habitude de voir à travers les divers médias. Par ailleurs, ces deux ouvrages mettent en avant une véritable solidarité qui fait la qualité de ce sport, lorsque les protagonistes commencent à se dépasser et à progresser au cours des entraînements, en se confrontant aux autres et en apprenant d’elles-mêmes.

D’autre part, deux textes, le roman Bliss. Métamorphose d’une fille ordinaire de Shauna Cross et le roman graphique Roller Girl de Victoria Jamieson, permettent de (re)découvrir un sport inventé par et pour les filles : le roller derby. Porté par des joueuses s’affranchissant des stéréotypes de genre qui régissent nos sociétés, ce sport fait office de combat féministe à lui tout seul. C’est ainsi que l’héroïne éponyme Bliss, en découvrant cette pratique et cet univers à part, parvient à affirmer sa véritable personnalité et à trouver sa place parmi un groupe qui lui ressemble et avec lequel elle partage les mêmes codes. De même, la jeune Agathe dans Roller Girl intègre un monde atypique qu’elle n’imaginait même pas. La nature du roman graphique permet de visualiser directement les joueuses qui se caractérisent par leurs tatouages, leurs piercings ou encore leurs cheveux (courts ou longs) colorés, et ainsi de donner à voir aux lectrices et aux lecteurs d’autres modèles de filles et de femmes que ceux qu’elles et ils ont l’habitude de voir à travers les divers médias. Par ailleurs, ces deux ouvrages mettent en avant une véritable solidarité qui fait la qualité de ce sport, lorsque les protagonistes commencent à se dépasser et à progresser au cours des entraînements, en se confrontant aux autres et en apprenant d’elles-mêmes.

Et la rentrée arrive

Et la rentrée arrive

Arrive enfin le jour J. Drapée dans ma cape Serdaigle, je fais un dernier petit tour d’inspection. Quelques élèves sont restés tard hier soir pour finaliser les dernières décorations : une bannière géante « bienvenue à Poudlard » se déploie dans le hall ; sur les portes des salles de classe, des noms de matières magiques ont remplacé les matières habituelles (mathématiques est devenu « arithmancie », SVT « botanique », latin « étude des runes »…), les colonnes du hall, parées de papier peint en brique, arborent la mention « 9 3/4 », des affichages mentionnent « Have you seen this wizard ? » ou « all quidditch matches are hereby cancelled »… Plusieurs collègues sont venus déguisés. Parmi les élèves, quelques chapeaux de sorcier, quelques capes noires et cravates, mais surtout des coloris inhabituels comme ce pantalon jaune résolument Poufsouffle. Les élèves ont tous passé un test de répartition, en cours de français pour les 6e-5e et en cours d’anglais pour les 4e-3e : ils avaient pour mission d’arborer au moins un vêtement de la couleur de leur maison.

Arrive enfin le jour J. Drapée dans ma cape Serdaigle, je fais un dernier petit tour d’inspection. Quelques élèves sont restés tard hier soir pour finaliser les dernières décorations : une bannière géante « bienvenue à Poudlard » se déploie dans le hall ; sur les portes des salles de classe, des noms de matières magiques ont remplacé les matières habituelles (mathématiques est devenu « arithmancie », SVT « botanique », latin « étude des runes »…), les colonnes du hall, parées de papier peint en brique, arborent la mention « 9 3/4 », des affichages mentionnent « Have you seen this wizard ? » ou « all quidditch matches are hereby cancelled »… Plusieurs collègues sont venus déguisés. Parmi les élèves, quelques chapeaux de sorcier, quelques capes noires et cravates, mais surtout des coloris inhabituels comme ce pantalon jaune résolument Poufsouffle. Les élèves ont tous passé un test de répartition, en cours de français pour les 6e-5e et en cours d’anglais pour les 4e-3e : ils avaient pour mission d’arborer au moins un vêtement de la couleur de leur maison.