Agnès Deyzieux : Quel rapport entretenez-vous avec le dessin ? Depuis quand dessinez-vous ? Quelles ont été vos influences graphiques ?

Agnès Deyzieux : Quel rapport entretenez-vous avec le dessin ? Depuis quand dessinez-vous ? Quelles ont été vos influences graphiques ?

Ronan Thouloat : Je dessine depuis toujours, dès l’âge de 4/5 ans ! Les enfants dessinent toujours, et il y a ceux qui continuent et ceux qui arrêtent ; je fais partie de ceux qui ont continué. Vers 10/11 ans, j’ai commencé à faire mes premières bandes dessinées. J’ai été encouragé, car c’était dans l’ADN familial. Il y avait aussi beaucoup d’albums chez nous. Principalement de la bande dessinée franco-belge, les grands classiques : Tintin, Boule & Bill, Lucky Luke, Buck Danny, Barbe-Rouge… J’ai commencé à recopier ces bandes dessinées, en particulier les Buck Danny car j’étais à cette époque-là très fan d’avions. Entre 11 et 17 ans, j’ai fait beaucoup de débuts de projets aéronautiques qui parlaient principalement d’avion et peu d’homme, et… que je ne finissais jamais car je ne savais pas raconter des histoires ! À 18 ans, je rencontre Vincent [Brugeas] qui était dans le même lycée que moi et qui, lui, écrivait des histoires. Quand j’ai lu ses récits, j’ai senti cette résonance que j’attendais : j’avais envie de dessiner ce qu’il racontait. Je l’ai convaincu en lui dessinant quelques scènes d’une ébauche de roman qu’il avait écrit, intitulé Le Sang des dieux, qui sera la base de ce qui deviendra ensuite Block 109. De là est née une amitié, et on s’est dit : « On va devenir les rois de la BD! » On a commencé à développer pleins de projets et on s’est pris des vestes extrêmement sévères en rencontrant les premiers éditeurs, mais au final, les critiques constructives ont servi à nous améliorer.

Vous n’avez jamais été démoralisés ?

La toute première fois, on a présenté un projet qui s’appelait Son of Street, une histoire de gangs dans les bas-fonds de Londres en 1889. D’ailleurs, de nombreux éléments qu’on y a développés ont été repris pour Le Roy des Ribauds. Donc, on arrive avec des planches faites en couleurs directes. Éric Adam, scénariste de bande dessinée et éditeur chez Vents d’Ouest, accueillait à cette époque de jeunes auteurs tous les mercredis matins. Il a regardé les pages et m’a dit ce qui n’allait pas. Il a aussi regardé mon crayonné et m’a dit que c’était prometteur, même si je ne faisais pas d’études d’art. On a retravaillé et puis on a reproposé projets sur projets ! Alors, c’est vrai que ni l’un ni l’autre n’avons fait d’études orientées bande dessinée ou art. J’ai fait un cursus scientifique, encouragé par mes parents aussi. J’avais ces deux facettes : la journée j’étais en cours, le soir je dessinais. J’ai poursuivi en école d’ingénieur et nous continuions à présenter des projets. En 2007, Vincent m’a à nouveau proposé de reprendre son idée de roman qui allait donner Block 109. On l’a soumis à Akiléos, tout simplement parce que c’était le premier éditeur de la liste alphabétique ! On n’a pas eu le temps de le proposer à d’autres éditeurs, car ils nous ont répondu tout de suite qu’ils étaient très intéressés ! À cette époque, j’étais en pleine remise en cause de mon dessin…

C’est l’aspect négatif de ne pas avoir fait d’études artistiques. Autodidacte, on évolue de manière aléatoire en regardant ce qu’on aime, en recopiant certains auteurs. En 2004, j’ai découvert le travail de Matthieu Lauffray, une vraie claque pour moi. Du coup, je tentais d’imiter son style voire de le dépasser, ce qui est très présomptueux. Mais j’avais toujours fonctionné comme ça ! À tenter d’atteindre ou de dépasser les grands artistes que j’admirais, comme Alex Alice. J’étais aussi fasciné par Mike Mignola. Mais là, on m’a dit : « non, ça ne te va pas du tout. Ton encrage n’est pas bon ; travaille plutôt sur tes crayonnés où tu as une vraie dynamique. » J’ai travaillé et ça a donné le style de Block 109 : un crayonné avec un côté très sépia qui collait bien à l’univers. En 2008, je sors diplômé de mon école d’ingénieur et Vincent aussi en Histoire moderne, et on signe le contrat pour Block 109. Et là, j’ai dû faire un choix. Soit je rentrais dans une boîte, n’aurais dessiné que cet album et dans 20 ans, je m’en serais voulu ! Soit je me mettais à mon compte tout de suite et je faisais ce dont je rêvais depuis longtemps, à savoir du dessin. Du coup, pendant un an, j’ai développé des petits projets de communication, j’ai fait du graphisme, du web design tout en faisant de la bande dessinée. En 2010, Block 109 sort et, par chance, le titre est repéré et marche bien. On en a vendu 15 000 ex. la première année, et à peu près autant les années suivantes. Ça nous a offert la possibilité de continuer à faire de la bande dessinée chez Akiléos qui nous avait ouvert ses portes. Moins chez les autres et à raison, car si notre style était prometteur, il était encore jeune. Ce qui n’est pas plus mal, car on a eu carte blanche chez cet éditeur et on a pu ainsi faire toutes les expérimentations qu’on voulait. On a beaucoup appris du métier, depuis la façon dont fonctionne un éditeur jusqu’au circuit du livre dans son ensemble, en passant par les réalités économiques de chacun, la part du diffuseur…

Du coup, vous vous sentez un peu redevable envers cet éditeur ?

Aujourd’hui, on a des opportunités chez de gros éditeurs. Akiléos nous a beaucoup donnés, mais nous aussi ! On a fait douze albums avec eux. C’est une petite maison qui a cette particularité de dire aux auteurs : « faites votre album ». C’est très précieux, car cela n’existe pas pour de jeunes auteurs dans une grande maison d’édition. La réalité, chez un gros éditeur, c’est qu’on met les jeunes auteurs sur un projet de série concept, de SF par exemple. Et ils vont être cantonnés à ça, à moins qu’ils ne soient repérés par un autre éditeur qui leur permettra de faire leur livre. Alors oui, on doit à Akiléos de nous avoir offert ce terrain de jeu et cette liberté d’expression qui nous a aussi donné une visibilité. Akiléos a toujours essayé de développer le lien avec le libraire, à défaut d’avoir des attachés de presse. Nos albums ont ainsi été repérés et défendus par les libraires, ce qui nous a permis d’être présents sur le terrain.

Après avoir fait quatre titres dans cet univers, j’en ai eu marre. J’ai proposé

à Vincent de faire une série de SF et d’anticipation : Chaos Team est né. On voulait vraiment faire du comics, dont on était très fan. Mais on était trop confiants ! On a cru qu’avec le succès de Block 109, on aurait le temps d’installer une intrigue, des personnages qu’on voulait au départ montrer caricaturaux pour, petit à petit, les retourner complètement. Mais on n’en a pas eu le temps. Aujourd’hui, dans la bande dessinée, il faut tout de suite poser les choses de manière claire et nette pour que le lecteur rentre dans l’histoire, et après, on peut se permettre de tirer les ficelles. Avec Chaos Team, on a payé chèrement le prix de cette erreur ! Nos lecteurs, les libraires et les critiques, se sont arrêtés au livre I et, du coup, la série n’a pas marché et s’est éteinte… On avait besoin de se redresser ; j’ai dit à Vincent : « mettons en place cette histoire du Roy des Ribauds » qui avait eu le temps de mûrir. Delcourt nous l’a refusée : trop violent et un personnage trop antipathique. Mais Akiléos nous a dit : on aime !

À cette époque, ayant toujours été chez Akiléos, on était un peu en marge du monde éditorial, à la fois présents dans la profession et en même temps assez ignorés par beaucoup d’auteurs. Moi, j’ai commencé à faire des couvertures chez d’autres éditeurs, et j’étais un peu demandé. Mais Vincent pas du tout. C’est un côté très cruel de la bande dessinée, c’est le travail du dessinateur qu’on voit avant tout. Et si on n’aime pas son travail, on ne va pas lire l’album. C’est une erreur ! Il peut y avoir de très bons scénarios mal dessinés, et c’est ceux-là qu’on retient le plus. Par contre, des albums très bien dessinés mais avec un mauvais scénario, on les oublie vite. Beaucoup, donc, ignoraient le travail de Vincent. Du coup, il a fait ce livre avec beaucoup de doute et de recul ; en essayant de se faire plaisir, mais restant dubitatif sur la sortie du livre, persuadé que cela n’allait pas marcher. Au final, lecteurs, éditeurs, plein de gens nous ont dit qu’on avait transformé l’essai !

On sent qu’il y a une certaine continuité dans vos travaux. Avec Block 109, vous étiez dans l’uchronie, le fantastique, l’épouvante ; avec Chaos team dans l’anticipation. Avec Le Roy des Ribauds, vous plongez dans une période précise, le XIIe siècle en France. Ce sont des genres qui ont un rapport au temps, à l’Histoire, et qui se concentrent sur la relation des hommes au pouvoir. Tout ceci montre votre intérêt pour l’organisation sociale et politique des États ou de groupes sociaux, et ici, on va le voir, le jeu des réseaux, des confréries, des alliances est omniprésent. D’où vous vient cet intérêt ?

C’est surtout Vincent qui est le maître d’architecture de ses scénarios, et cet intérêt lui vient probablement de sa formation d’historien et de son goût pour l’Histoire. À 10 ans, il lisait des biographies de Napoléon, ce qui avait tendance à le mettre un peu de côté au collège ! Mais il a toujours adoré l’Histoire politique et militaire. Et surtout, derrière, ce sont des histoires d’hommes, de conflits, de liens… La plupart des idées qu’il a en tête, ce sont des histoires et des personnages qu’il a découverts au fil de ses lectures. C’est aussi le genre de récits que j’affectionne beaucoup. S’intéresser à l’âme humaine dans ce qu’elle a de bon et de mauvais, c’est passionnant !

Qui a eu l’idée de ce personnage du Roy des Ribauds ?

C’est Vincent. En 2003 alors que je lisais Le Trône de Fer, lui lisait Les Rois Maudits de Druon. Dans le livre 7, il trouve une mention de ce personnage, un paragraphe. En se renseignant, il a la confirmation de cette charge créée par Philippe Auguste. Sa garde rapprochée, les ribauds du Roy, avait besoin d’un chef, que l’on appela par extension le Roy des Ribauds. C’est une charge qui a duré 400 ans, et a beaucoup évolué au fil du temps. Mais au début, ce personnage avait de nombreux droits : celui de prélever des impôts sur la « pègre » parisienne et de toutes les villes où le roi se rendait, pour maintenir le calme. Il exerçait sa poigne de fer pour qu’il n’y ait pas de débordements, de crimes. Et il avait le droit de récolter la fortune des nobles exécutés pour trahison. Un homme très puissant, très riche, mais un homme de l’ombre. On ne trouve quasiment rien sur lui, ce qui est bien intéressant pour nous car on peut imaginer ce que l’on veut ! Et pour rendre ce personnage si puissant intéressant pour le lecteur, il fallait lui donner aussi quelques faiblesses. C’est l’amour pour sa fille qui le pousse à commettre une erreur…

Cet ancrage dans l’Histoire crée-t-il des contraintes que vous n’aviez pas avec vos projets précédents, en matière de respect des lieux, des personnages historiques ? Le rôle de la documentation a-t-il été plus important ?

Cet ancrage dans l’Histoire crée-t-il des contraintes que vous n’aviez pas avec vos projets précédents, en matière de respect des lieux, des personnages historiques ? Le rôle de la documentation a-t-il été plus important ?

Oui, clairement. Mais c’est aussi l’aspect passionnant de ce genre de projet. Pour Block 109, on était dans une uchronie dans laquelle il fallait s’ancrer historiquement, j’avais donc déjà fait pas mal de recherches. Là, il fallait être plus introspectif et réaliste. Soigner autant la petite histoire que la trame de l’Histoire qui a véritablement existé. L’avantage est qu’on se situe dans une époque où il y a peu d’archives, quelques écrits de moines et des descriptifs de l’époque. Cela reste assez vague, avec beaucoup de zones d’ombres et de marges qu’on peut exploiter. Je me suis quand même beaucoup documenté. On a la chance d’avoir le château de Guédelon, en pleine construction selon des plans respectueux des canons architecturaux de Philippe Auguste, typique des bâtiments officiels de l’époque. J’ai aussi un atlas sur Paris au Moyen Âge avec un descriptif des ruelles, des architectures de maisons, des types de colombage. Mais comment Paris était-elle réellement ? On n’en sait rien ! J’adapte donc, et j’imagine, en respectant le tracé des murailles de Philippe Auguste et le Louvre. J’ai beaucoup lutté pour trouver de la documentation réaliste sur le Louvre de l’époque mais j’ai eu la chance de trouver une re-création en 3D de Paris au Moyen Âge réalisée par Dassault System qui a travaillé avec des historiens. Ils ont mis en ligne un module où on peut voyager dans Paris à différentes époques. Je me suis basé sur ce documentaire pour dessiner le Louvre, les murailles, et pour la cathédrale Notre-Dame alors en construction… on a triché ! En 1192, la façade n’est pas terminée. Or, la cathédrale de Paris a une silhouette très graphique dans le paysage urbain, on a donc décidé d’avancer de 30 ans la construction. On le signale dans la postface. Après, il y a tout l’aspect des costumes où la documentation est plus abondante. De nombreuses troupes de spectacle qui se costument de façon très précise ont travaillé sur ce sujet. On trouve des photos, des films et on voit une manière de porter les choses qui font du coup vivre les vêtements. Je m’en suis beaucoup inspiré. Le film Kingdom of Heaven est aussi une source documentaire très précise là-dessus, avec des personnages qui reviennent de croisades, il y a des ambiances un peu orientales qui se dégagent de leurs vêtements. C’est ce que je recherchais ! Là où je triche, c’est sur la couleur. J’ai fait des choix drastiques. Le Moyen Âge était une époque très colorée : les colombages étaient peints, les églises étaient des explosions de couleurs… Je ne retranscris pas cela, car le dessin aurait été noyé et c’est quasiment impossible à traiter…

Nous sommes plongés dans une période complexe, où Philippe Auguste doit protéger son trône et son territoire contre les ambitions de Richard Cœur de Lion, soutenu par sa mère Aliénor d’Aquitaine. Pour autant, il me semble que vous maintenez à distance les détails de l’Histoire de France pour vous concentrer sur votre histoire à vous. Vous mentionnez certains faits réels, comme la bataille de Fréteval qui est surtout connue parce que Philippe Auguste y perd les archives royales qui avaient coutume de l’accompagner dans ses déplacements, ce qui va avoir pour conséquence la création de la fonction de garde des Sceaux et des archives nationales à Paris. Mais vous restez très discrets sur cette affaire, là où d’autres auraient insisté lourdement sur le sujet. Cette position de citer l’Histoire sans la détailler est-elle facile à tenir ? N’êtes-vous pas tenté parfois de développer plus la trame historique ?

C’est un réglage très important. Il faut toujours se demander qui est notre personnage principal. Ce sont les bas-fonds de Paris et le Roy des Ribauds, et non Philippe Auguste, qui représentent la trame historique. Il faut qu’on reste cohérent avec cela. Mais on est obligé de temps en temps de faire entrer la grande Histoire dans notre petite histoire : la confrontation entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste par exemple, induit une bonne partie du récit. Au début du Livre 2, beaucoup de lecteurs attendaient une grande bataille entre ces deux personnages, mais ce n’est pas notre propos !

Comment avez-vous créé graphiquement ce personnage du Roy des Ribauds ? Y a-t-il eu des influences particulières ? Je pense à la balafre, l’aspect super-héros et en même temps christique du personnage…

J’ai beaucoup cherché, et dans mes premiers essais, il était beaucoup plus beau ! Vincent m’a proposé d’en faire quelqu’un de plus disgracieux, d’austère, avec un visage allongé. Il m’a dirigé vers un acteur qui joue dans la série anglaise Ripper Streets. Dans la saison 2, on voit cet acteur barbu, qui a un jeu très intense, Joseph Mawle. Il incarne aussi le frère d’Eddard Stark dans Game of Thrones. Je m’en suis inspiré et je l’ai réinterprété « à ma sauce ». Je lui ai ajouté une balafre, car je voulais marquer son passage dans les Croisades. L’apparence qu’on donne à Philippe Auguste est réaliste. Pendant les Croisades, il a perdu un œil et contracté une maladie qui lui a fait perdre une partie de ses cheveux, ce qui l’a vieilli prématurément. Ces personnages ont 28 et 29 ans alors qu’ils en font 15 de plus ! La guerre marque physiquement mais est aussi visible dans les regards.

Les personnages ont en effet tous des trognes incroyables, en particulier ceux évoluant dans les bas-fonds. Comment travaillez-vous ces personnages ? Comme Glaber ou le Rouennais qui ont un look de super-héros caricaturés…

C’est vrai que j’ai un côté comics qui resurgit toujours. J’aime beaucoup les personnages très caractéristiques, ce qu’on appelle le « character design » en dessin animé ou dans le jeu vidéo. J’aime travailler sur un personnage graphique. C’est comme ça que je voulais le Triste Sire, noir et rouge avec une silhouette très tranchée. Généralement, je m’inspire d’acteurs, cela m’aide pour le mouvement et pour trouver « une gueule ». Tous les dessinateurs ont des gimmick de traits, des formes et des visages qui reviennent souvent. Pour s’en éloigner, j’aime bien m’appuyer sur un acteur avec des particularités physiques que j’interprète, cela me permet d’inventer des personnages assez différents. Pour Glaber, chef de la Guilde des Bouchers, je voulais un personnage un peu ogre, un peu troll à la manière du Seigneur des Anneaux. Je suis allé vers ce côté monstrueux. Pour les autres personnages, j’ai travaillé en fonction de leurs psychologies. Pour le Hibou, le type avec le grand chapeau qui évolue sur les toits avec sa bande, il fallait un côté très aérien, très léger, volatil. Pour Acelin, chef de bande, très serpentin et manipulateur, je voulais un regard très froid. Je ne savais pas par quel bout le prendre. Dans le tome 2 de Je, François Villon (de Luigi Critone, chez Delcourt) arrive un personnage blond, avec un regard clair mais flippant. J’ai travaillé ces grandes caractéristiques en accentuant l’aspect perfide. Michel et Saïf, les cautions morales et positives du Roy des Ribauds ne sont pas pour autant des seconds rôles, et sont d’ailleurs représentés en couverture.

Dans le tome 1, c’est d’ailleurs la voix off de Saïf qui commente l’action. Je ne l’ai pas retrouvé dans le volume 2.

Non, effectivement, cette voix ne revient pas. On a pensé que ce n’était pas judicieux car il y a une autre voix off plus neutre qui intervient et cela avait tendance à noyer le discours ou à sortir le lecteur du fil du récit. Sur ce livre 2, on a décidé de se concentrer sur la narration propre au récit, de rentrer plus dans le vif du sujet. C’était probablement une erreur, on a voulu faire un effet de style de présentation des personnages. Pas mal de personnes nous ont dit confondre Saïf avec le Triste Sire. C’est sans doute dû au fait que le début de l’album se passe de nuit, que les personnages sont tous vêtus de capes et de capuches, tous plus ou moins barbus. Ça peut en effet troubler le lecteur !

Le format comics, plus réduit niveau taille mais avec une longue pagination, est-il un choix personnel ou une contrainte de l’éditeur ? Quelles incidences ce format a-t-il sur le découpage ?

C’est un choix conjoint. On revient à nos premiers amours, le format de Block 109, qu’on adore car, en effet, cela impose ce type de narration dit « à la comics », plus étirée, avec moins de cases par page. Cela nous permet de développer la narration sur plus de pages, de se donner le temps de mettre en place des choses, de faire des effets de scènes, on pense de façon très cinématographique. On peut se permettre des choix de cases, de prendre son temps pour faire monter lentement la tension. C’est assez jouissif de travailler sur ce type de format ! Par contre, ce n’est pas du comics. Dans le comics, tel qu’on peut en trouver chez Image [éditeur américain], les choix narratifs sont bien plus tranchés, parfois illisibles pour un lecteur non habitué. Il peut y avoir des splash pages, des cases très resserrées ou qui se superposent, beaucoup d’effets propres au comics. Là, on est plutôt sur une sorte d’hybride, entre le comics et le franco-belge. Sur le livre I, j’avais décidé de me faire plaisir. Il y avait beaucoup de jeux de cadrages, des contre-plongées avec des effets très dramatiques. Et des lecteurs m’ont dit se sentir très oppressés ou avoir du mal à suivre. Du coup, pour le livre 2, j’ai gardé cette façon de faire, mais moins systématiquement, et réservé aux scènes adéquates.

On sent une certaine influence des séries télévisées dans la gestion de la dramatique du récit. Vous aimez intercaler des scènes qui se passent dans des endroits différents et qui font monter les tensions. Dans le choix du découpage en chapitres, aussi, qui crée des mises en suspense en fin de chapitre. Est ce que cette influence de la série est bien réelle, et assumée ?

Oui, tous les deux, on a toujours adoré les récits avec une tension et une émotion qui nous prend du début et ne nous lâche qu’à la fin. Je trouve cette façon de faire dans la série télé, dans le comics, dans le manga également. Notre génération qui fait du franco-belge est influencée par cela, cela nous est devenu à la fois naturel et nécessaire !

Comment avez-vous travaillé les planches au niveau de l’encrage et de la mise en couleurs ? Vous accordez une importance aux contrastes ombre et lumière, aux tons rouges, oranges et aux violets sombres. La couleur a vraiment une importance narrative ?

La couleur est très importante, mais surtout la lumière ! Dans le cinéma, dans le dessin animé, dans la bande dessinée, on sculpte une scène, on dirige le regard du spectateur ou du lecteur en fonction de la lumière. On éclaire l’objet vers lequel on veut qu’il se focalise. J’ai toujours raisonné comme ça dans ma construction de plans. J’ai un avant-plan très sombre, un second plan éclairé, puis un arrière-plan noir. On construit ainsi une profondeur de champ, et la couleur vient se caler sur cette construction. Penser la lumière, c’est aussi penser en ambiance. Une lumière dominante jaune va imposer des ombres violettes.

Je voulais vraiment ici quelque chose qui soit très tranché, d’autant que c’est la première fois que je réalisais l’encrage, un travail que j’avais délaissé car on avait souvent qualifié mon encrage de moyen… Le numérique paradoxalement m’a beaucoup aidé à m’y remettre en me permettant de tester des tas de techniques. Peut-être le fait de pouvoir tout essayer sans avoir à gâcher du papier ? Avec le numérique, on est aussi plus dans la sculpture du trait que dans le dessin au trait pur. En tout cas, assez bizarrement, c’est venu facilement. C’est pourquoi j’ai décidé d’encrer toutes mes couvertures de chapitres sur Chaos Team avec des valeurs de gris, et c’est sorti tout seul ! J’aime beaucoup les contrastes, les réparties entre les masses de noir et le blanc. Je suis fan des travaux de grands dessinateurs américains des années 30 à 90. Plus récemment, des gens comme Frank Miller ou Edouardo Risso. Mais dans les années 60 aussi, des dessinateurs comme Alex Toth, tous des dieux dans la gestion du cadrage et d’un noir et blanc très narratif. Ce sont des auteurs qui m’ont beaucoup inspiré. Même si c’est du numérique, j’ai essayé de rester très simple dans le choix des outils pour que ça ait l’air naturel. Car c’est aussi le danger du numérique : Photoshop offre une palette d’effets énormes, mais l’effet noie le trait. Il faut donc rester très simple.

Vous utilisez de nombreux symboles graphiques auxquels j’ai été sensible : les plaques des tavernes très évocatrices comme la main de justice du roi que l’on retrouve sur la porte du bordel qui appartient à Tristan, sur laquelle le doigt coupé de Michel trouvera un écho dramatique. Comment cette imagerie graphique prend-elle forme ?

Le Moyen Âge, c’est le début du logo ! C’est quelque chose que j’aime beaucoup, cette idée de symboliser quelque chose par la couleur et la forme. Et sa lisibilité : il faut tout de suite comprendre ce que le logo évoque. Cette période du Moyen Âge, c’est une foison de symboles. Pour chacun des personnages, j’y ai pensé. Pour le Triste Sire, ce serait la main, la main du roi, la main de la justice, un clin d’œil à Game of Thrones. Michel, son symbole est sur son bouclier, c’est un graal dans la continuité d’une épée. Saïf est sur quelque chose de plus oriental. Mais il y a plein de choses à trouver dans les sculptures de poutres, dans les plaques des tavernes…

On va évoluer dans trois mondes distincts quoique reliés entre eux par des enjeux de pouvoir : le monde du dessus qui appartient au Hibou, celui du milieu, qui est celui du commun des mortels, et celui du dessous, la cour des miracles. Tristan est peut-être un des seuls personnages qui appartient à ces trois mondes. Comment avez-vous eu cette idée de jouer ainsi sur des mondes divisés qui donnent une couleur fantastique au récit ?

C’est une idée de Vincent, qui donne effectivement un côté un peu fantastique, mais peut-être plutôt fantasmé. On est encore dans le symbole, dans l’expression pure de notre Paris tel qu’on l’imagine. Tel que je l’ai dessiné, c’est un personnage. On est dans des ruelles sombres qui sont vertigineuses. Cela nous a semblé assez normal, de par les architectures, qu’il y ait des gens qui vivent au-dessus, sur les toits. C’est aussi une sorte de rappel inconscient de notre culture super-héroïque, Spiderman, Batman… Tout comme d’une certaine mythologie religieuse qui correspond à l’époque où tout est organisé autour du ciel, la terre et l’enfer. Ce symbolisme fonctionne avec l’esprit de l’époque. Cela nous semblait cohérent de construire ces espaces qui, de plus, créent des zones d’influences.

Il semble que vous ayez moins recours aux onomatopées qu’autrefois ; de nombreuses scènes de batailles sont même muettes. Pourquoi ce choix ?

Je me suis beaucoup calmé sur les onomatopées ! C’est aussi une influence du cinéma, j’ai tendance à entendre le son quand je dessine. Je reconnais en avoir un peu abusé dans Block 109. La bande dessinée doit rester un art où on suggère le son par la mise en scène. J’ai donc limité les onomatopées sur ce livre et cherché à créer des moments silencieux plus éloquents.

Quels ont été vos rapports avec votre éditeur sur cet album ?

On discute beaucoup avec l’éditeur. D’abord, on envoie un synopsis, on en parle, il est validé. Vincent fait un pré-découpage, il écrit une sorte de roman filé, chapitre par chapitre et m’indique quand finit une page. Moi, je fais un story-board, où je dessine très rapidement les pages. Je mets en place la narration autour de mes bonhommes bâtons, je réfléchis aux cadrages, aux plans. Là, on rediscute, et avec l’éditeur : comment rendre cette narration meilleure ? Une fois qu’on est tous d’accord, je passe au dessin. Mon story-board est un peu plus poussé, c’est une sorte de pré-crayonné que j’encre directement. Je l’envoie à l’éditeur. Il peut y avoir encore des corrections. Ensuite, je passe à la couleur, que je réalise sur un mois et demi environ. En tout, un album m’occupe entièrement 6 à 7 mois.

Un tome 3 est donc bien prévu ?

Oui, on a prévu ce cycle en trois livres. À l’origine, on voulait faire des histoires plutôt auto-conclusives avec un fil rouge qui menait vers le livre suivant. Mais on s’est rendu compte assez vite que le récit qu’on mettait en place dans le livre I appelait quelque chose de beaucoup plus dense. Donc, on est partis sur trois livres. Autant il y a un espace de temps entre le livre I et le livre 2, autant le livre 2 et le livre 3 s’inscrivent dans une vraie continuité. Peut-être dans le futur fera-t-on d’autres cycles, sans prévoir une tomaison particulière ? Mais on restera sur ce créneau 1189-1215. L’idée serait plutôt de faire évoluer nos personnages presque familialement, de montrer peut-être l’arrivée d’une nouvelle génération, d’un nouveau Roy des Ribauds ?

Agnès Deyzieux : Quel rapport entretenez-vous avec le dessin ? Depuis quand dessinez-vous ? Quelles ont été vos influences graphiques ?

Agnès Deyzieux : Quel rapport entretenez-vous avec le dessin ? Depuis quand dessinez-vous ? Quelles ont été vos influences graphiques ?

Cet ancrage dans l’Histoire crée-t-il des contraintes que vous n’aviez pas avec vos projets précédents, en matière de respect des lieux, des personnages historiques ? Le rôle de la documentation a-t-il été plus important ?

Cet ancrage dans l’Histoire crée-t-il des contraintes que vous n’aviez pas avec vos projets précédents, en matière de respect des lieux, des personnages historiques ? Le rôle de la documentation a-t-il été plus important ?

Musées, Expos, Congrès

Musées, Expos, Congrès

Organismes

Organismes

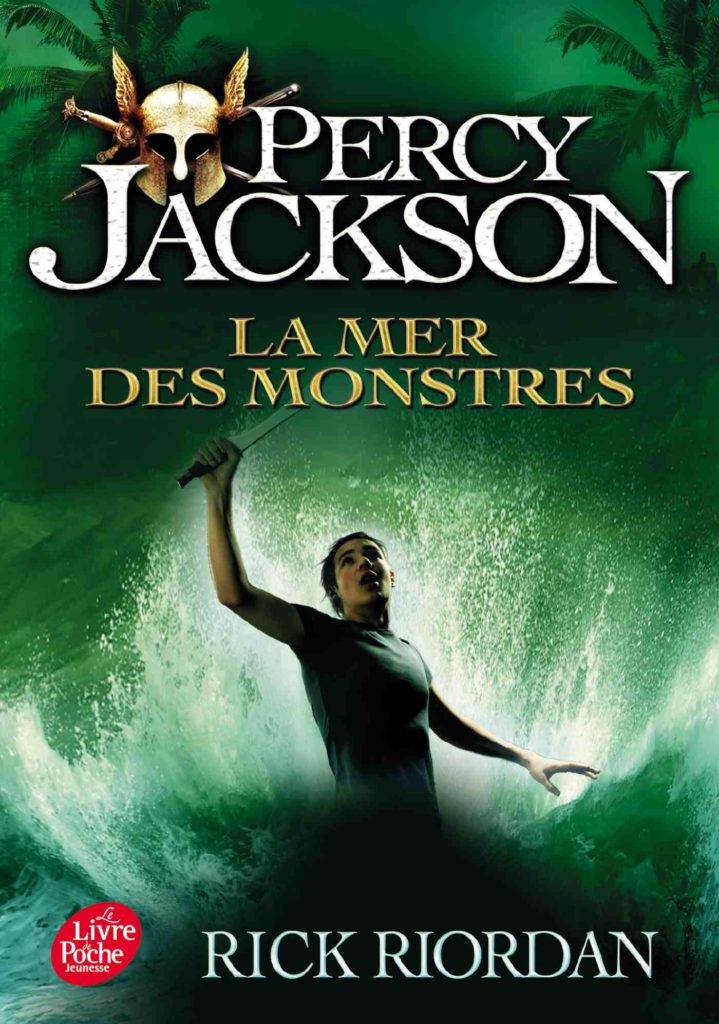

Pour découvrir un large choix de monstres antiques, une collection s’impose, Percy Jackson. À l’âge de 12 ans, un jeune collégien américain découvre qu’il est le fils de Poséidon. Il se rend alors à la colonie des Sang-Mêlé, camp d’entraînement des demi-dieux. Percy est alors prêt à affronter les pires épreuves et les monstres les plus redoutables de l’Antiquité… toutefois quelque peu revisités puisqu’ils y habitent désormais au sommet de l’Empire State Building ! Quand même plus tendance que l’Olympe… Dans le deuxième opus, La Mer des monstres2, Percy affronte le monde des monstres marins, lesquels n’ont rien à envier à leurs collègues terrestres ! Une série qui séduit les lecteurs par son rythme, son humour et ses péripéties tout droit venues de l’Antiquité. Car oui, les monstres antiques sont vraiment et définitivement indémodables.

Pour découvrir un large choix de monstres antiques, une collection s’impose, Percy Jackson. À l’âge de 12 ans, un jeune collégien américain découvre qu’il est le fils de Poséidon. Il se rend alors à la colonie des Sang-Mêlé, camp d’entraînement des demi-dieux. Percy est alors prêt à affronter les pires épreuves et les monstres les plus redoutables de l’Antiquité… toutefois quelque peu revisités puisqu’ils y habitent désormais au sommet de l’Empire State Building ! Quand même plus tendance que l’Olympe… Dans le deuxième opus, La Mer des monstres2, Percy affronte le monde des monstres marins, lesquels n’ont rien à envier à leurs collègues terrestres ! Une série qui séduit les lecteurs par son rythme, son humour et ses péripéties tout droit venues de l’Antiquité. Car oui, les monstres antiques sont vraiment et définitivement indémodables.

Beaucoup de rebondissements également dans le roman Jack Perdu et le royaume des ombres6, de Katherine Marsh. Alors que Jack vient d’échapper à un accident, il consulte à New York (la ville où sa mère est morte quelques années auparavant) un étrange médecin. Peu après, il découvrira les portes du royaume des morts, où il partira pour retrouver sa mère. Bien entendu, il croisera sur son chemin quelques gentils et (moins gentils) petits (et moins petits) monstres…

Beaucoup de rebondissements également dans le roman Jack Perdu et le royaume des ombres6, de Katherine Marsh. Alors que Jack vient d’échapper à un accident, il consulte à New York (la ville où sa mère est morte quelques années auparavant) un étrange médecin. Peu après, il découvrira les portes du royaume des morts, où il partira pour retrouver sa mère. Bien entendu, il croisera sur son chemin quelques gentils et (moins gentils) petits (et moins petits) monstres… Allez, va pour la vilaine bestiole. Quelque part au milieu de nulle part, un jeune homme nourrit une inquiétante créature. On ne sait pas bien à quoi elle peut ressembler, mais une chose est certaine, ce n’est pas un caniche nain ! Enfermée dans un cube de béton, la bête grandit, et bientôt son espace risque d’être un peu étroit… Et justement, elle a très envie d’aller voir ailleurs si elle y est. Mais la demoiselle est incontrôlable et va vite semer le désordre derrière elle… Vous voulez en savoir plus ? Plongez-vous dans le roman d’Ally Kennen, La Bête8. Vous ferez la connaissance de la créature… et des cauchemars qui vont avec !

Allez, va pour la vilaine bestiole. Quelque part au milieu de nulle part, un jeune homme nourrit une inquiétante créature. On ne sait pas bien à quoi elle peut ressembler, mais une chose est certaine, ce n’est pas un caniche nain ! Enfermée dans un cube de béton, la bête grandit, et bientôt son espace risque d’être un peu étroit… Et justement, elle a très envie d’aller voir ailleurs si elle y est. Mais la demoiselle est incontrôlable et va vite semer le désordre derrière elle… Vous voulez en savoir plus ? Plongez-vous dans le roman d’Ally Kennen, La Bête8. Vous ferez la connaissance de la créature… et des cauchemars qui vont avec !

Faut-il classer le diable dans la catégorie des monstres ? Sans nul doute. Dans L’Escalier du diable16 de E. E. Richardson, de mystérieuses disparitions secouent la petite ville de Redford et plusieurs enfants pensent en avoir percé le secret : un mystérieux escalier, au-dessus duquel apparaît l’Homme noir. Une seule solution : affronter le monstre en face, sur l’escalier… Terrifiant.

Faut-il classer le diable dans la catégorie des monstres ? Sans nul doute. Dans L’Escalier du diable16 de E. E. Richardson, de mystérieuses disparitions secouent la petite ville de Redford et plusieurs enfants pensent en avoir percé le secret : un mystérieux escalier, au-dessus duquel apparaît l’Homme noir. Une seule solution : affronter le monstre en face, sur l’escalier… Terrifiant.

L’inspecteur ne risquait plus d’inspecter ; son cœur ne battait plus depuis de longues minutes. Nul n’aurait imaginé qu’un tel acte puisse se dérouler dans ce paisible collège rural comptant à peine quelques centaines d’élèves, et sur lequel la menace de fermeture planait sans cesse, comme une épée de Damoclès. Néanmoins, l’ambiance demeurait chaleureuse et l’équipe pédagogique prenait plaisir à enseigner au collège du Bois d’Ennuy. Rien ne laissait présager que le pire allait s’y produire ! Aucun indice n’avait mis en alerte cet inspecteur qui venait de perdre la vie. Il s’était vu confier depuis peu la charge d’inspecter les professeurs documentalistes après un pari perdu avec ses collègues… Ce matin-là, Michel Delaquiche avait quitté son domicile avec le sentiment que la routine allait encore dominer cette journée. Il espérait simplement que la professeure documentaliste, titulaire depuis peu, n’avait pas encore adhéré aux discours de l’Association professionnelle des professeurs documentalistes et qu’au contraire elle maîtrisait sur le bout des doigts les mots clés de la doctrine de l’Inspection générale. Il avait lui-même révisé la veille le mémento par acquit de conscience, même s’il devait bien avouer qu’il n’y comprenait pas grand-chose. Il s’en contrefichait pas mal d’ailleurs, d’autant qu’il était titulaire d’une agrégation qui faisait sa grande fierté et lui conférait le sentiment d’une certaine supériorité, renforcé par sa nomination en tant qu’inspecteur. Le guide-conseil des inspecteurs était accompagné d’une grille simplifiée qui permettait de juger rapidement de l’efficacité et surtout de la conformité de l’enseignant inspecté. La consigne était de mettre en avant toutes celles et ceux qui portent bien haut l’étendard de la doctrine de la politique documentaire, même si personne n’y a jamais vraiment rien compris, et encore moins les concepteurs vu leurs faibles savoirs bibliothéconomiques… Bref, cela devait être une inspection des plus classiques, suivie d’une visite de l’établissement, et d’un échange avec le directeur conclut par un repas dans une cantine scolaire. Il aurait d’ailleurs aimé inspecter les cantines, il s’y sentait plus compétent qu’en matière de documentation !

L’inspecteur ne risquait plus d’inspecter ; son cœur ne battait plus depuis de longues minutes. Nul n’aurait imaginé qu’un tel acte puisse se dérouler dans ce paisible collège rural comptant à peine quelques centaines d’élèves, et sur lequel la menace de fermeture planait sans cesse, comme une épée de Damoclès. Néanmoins, l’ambiance demeurait chaleureuse et l’équipe pédagogique prenait plaisir à enseigner au collège du Bois d’Ennuy. Rien ne laissait présager que le pire allait s’y produire ! Aucun indice n’avait mis en alerte cet inspecteur qui venait de perdre la vie. Il s’était vu confier depuis peu la charge d’inspecter les professeurs documentalistes après un pari perdu avec ses collègues… Ce matin-là, Michel Delaquiche avait quitté son domicile avec le sentiment que la routine allait encore dominer cette journée. Il espérait simplement que la professeure documentaliste, titulaire depuis peu, n’avait pas encore adhéré aux discours de l’Association professionnelle des professeurs documentalistes et qu’au contraire elle maîtrisait sur le bout des doigts les mots clés de la doctrine de l’Inspection générale. Il avait lui-même révisé la veille le mémento par acquit de conscience, même s’il devait bien avouer qu’il n’y comprenait pas grand-chose. Il s’en contrefichait pas mal d’ailleurs, d’autant qu’il était titulaire d’une agrégation qui faisait sa grande fierté et lui conférait le sentiment d’une certaine supériorité, renforcé par sa nomination en tant qu’inspecteur. Le guide-conseil des inspecteurs était accompagné d’une grille simplifiée qui permettait de juger rapidement de l’efficacité et surtout de la conformité de l’enseignant inspecté. La consigne était de mettre en avant toutes celles et ceux qui portent bien haut l’étendard de la doctrine de la politique documentaire, même si personne n’y a jamais vraiment rien compris, et encore moins les concepteurs vu leurs faibles savoirs bibliothéconomiques… Bref, cela devait être une inspection des plus classiques, suivie d’une visite de l’établissement, et d’un échange avec le directeur conclut par un repas dans une cantine scolaire. Il aurait d’ailleurs aimé inspecter les cantines, il s’y sentait plus compétent qu’en matière de documentation !