De quand date votre première rencontre avec le roman de Steinbeck ? Qu’avez-vous ressenti à sa lecture ?

Je me souviens avoir découvert le roman de Steinbeck alors que j’étais adolescente, vers l’âge de 13 ou 14 ans, d’avoir beaucoup pleuré à la première lecture, et d’avoir repris le roman à de nombreuses reprises, avec le plaisir de connaître à l’avance le chagrin que j’allais éprouver, toujours plus tôt dans les chapitres, mais aussi en passant sans doute complètement à côté de l’aspect historique du roman, par méconnaissance à l’époque de l’histoire américaine et de la crise qu’avait vécu ce pays dans les années 30.

Pourquoi choisir d’illustrer, aujourd’hui, ces portraits de laissés-pour-compte ? Est-ce un écho à l’Amérique d’aujourd’hui ?

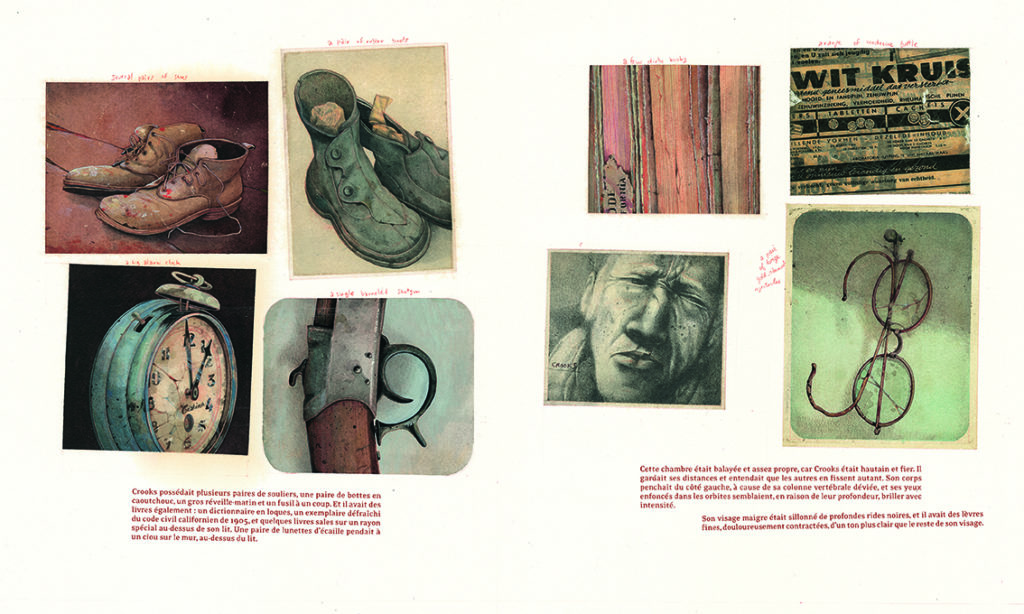

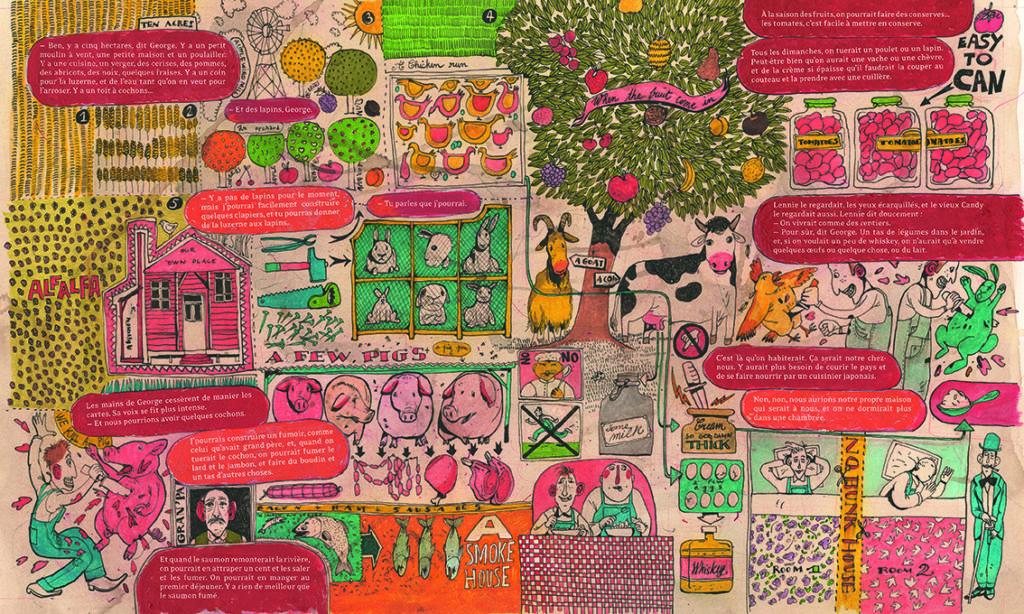

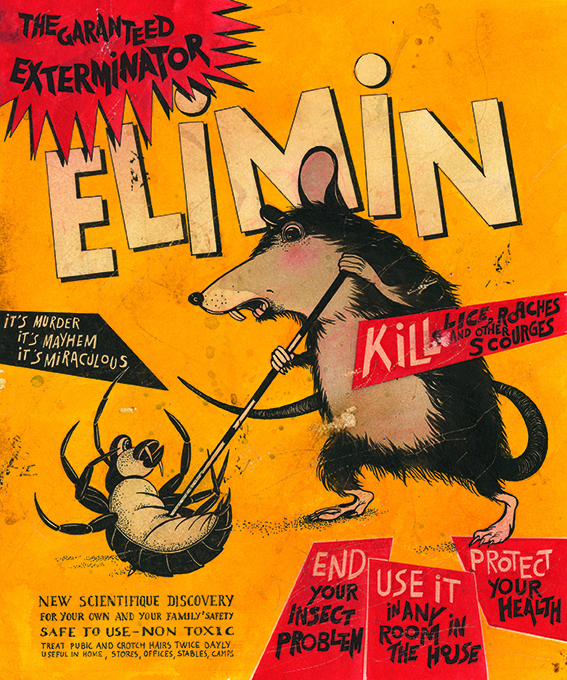

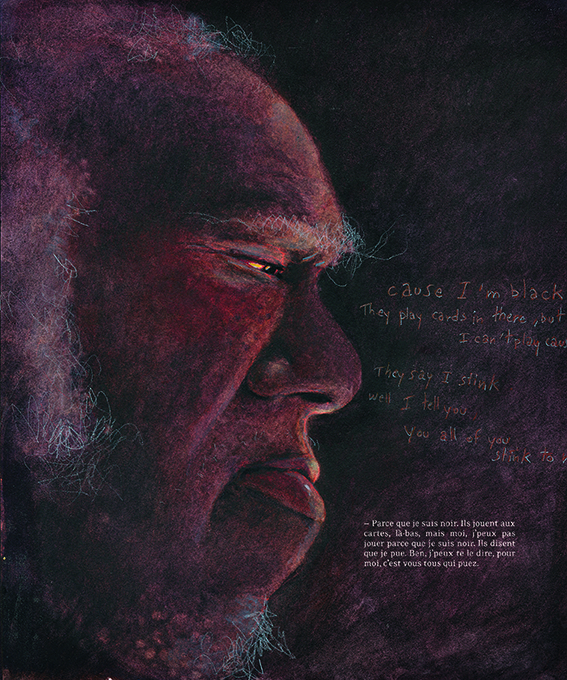

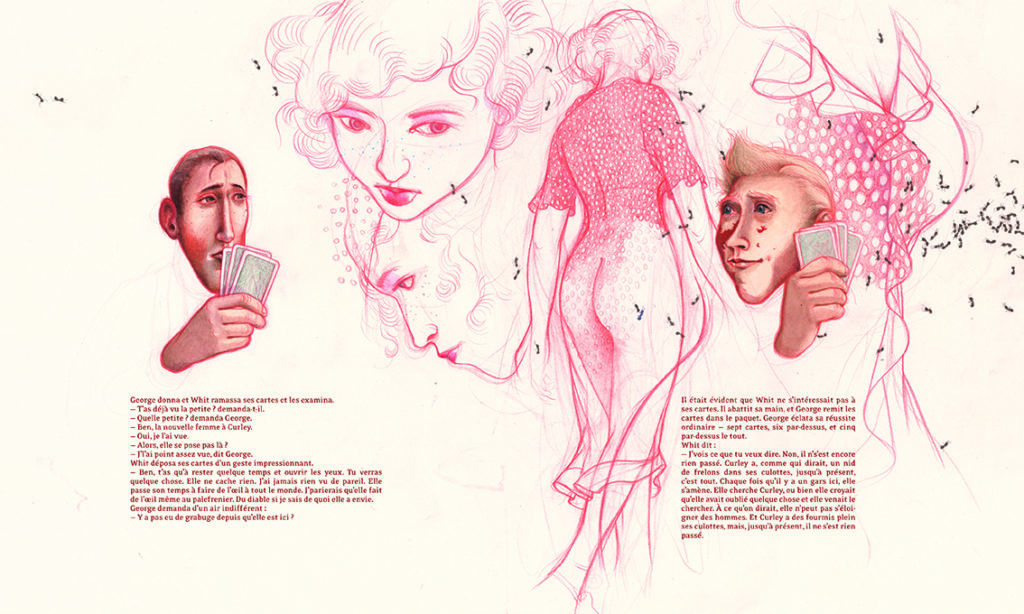

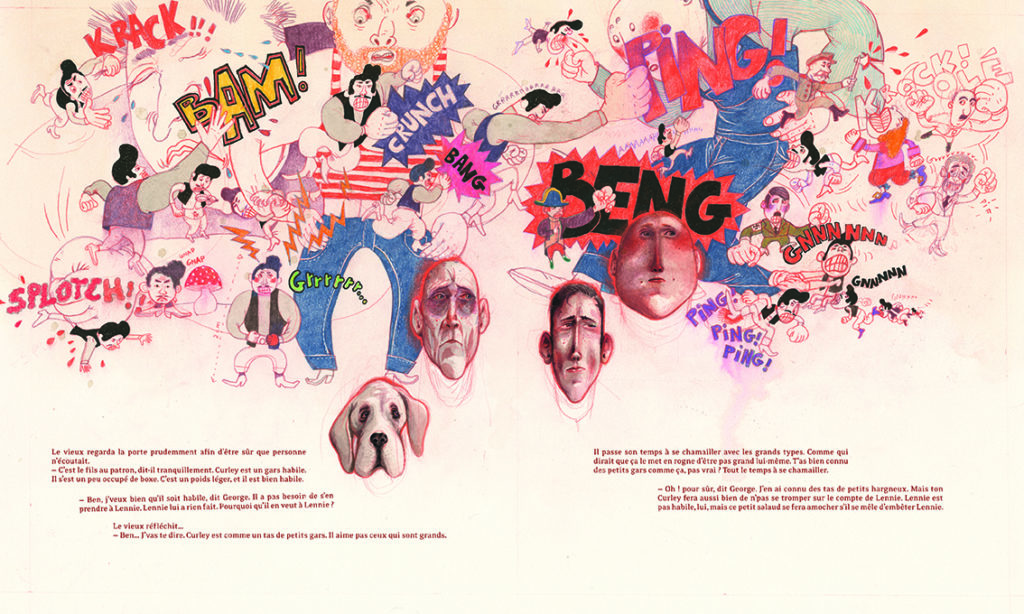

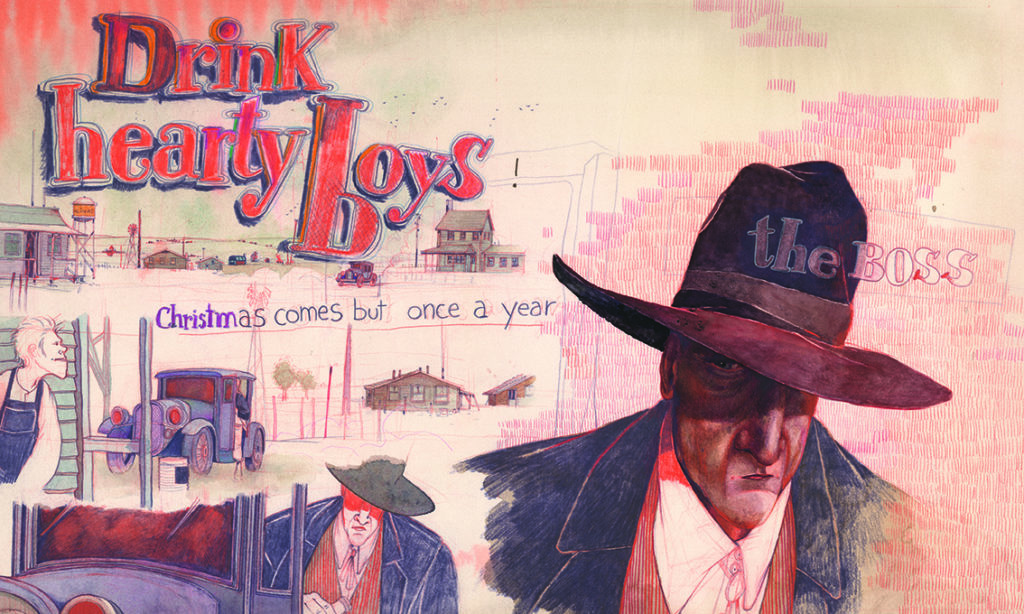

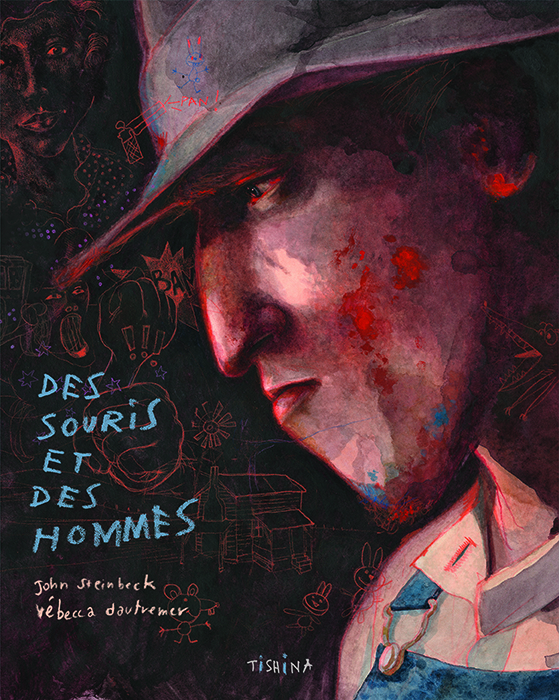

Avec mes éditeurs, nous étions à la recherche d’un nouveau roman, après la première collaboration que nous avions eue autour de Soie d’Alessandro Baricco, un roman court, fort et mythique. Nous avons pensé ensemble que Des souris et des hommes évidemment répondait à tous nos critères. C’est aussi un roman qui laisse de la place pour l’illustrateur, il y a de grands espaces, des personnages forts, des gueules, de la violence, du sang, des paysages, des animaux, de la sensualité, de l’érotisme… Avec la possibilité pour moi d’explorer cette ambiance et ce folklore des années 30 aux États-Unis. Les hommes en salopette, Ies vieilles Ford, les publicités de l’époque, et toutes les références photographiques que j’ai toujours aimées : Dorothea Lange et Walker Evans, par exemple. C’était aussi pour moi l’opportunité de m’exprimer dans un registre nouveau, pour adultes, très masculin. Bref de me renouveler et de prendre des risques.

Aviez-vous vu, avant d’entamer cet album, les adaptations cinématographiques de Lewis Milestone en 1939 et de Gary Sinise en 1992 ?

J’ai vu le film des années 90, je n’en avais pas un souvenir très ému. Il m’a paru lisse et un peu trop sage. Je n’ai pas eu envie de le voir de nouveau avant de me mettre au travail. J’avoue ne pas connaître le film de 1939, mais en général, quand je m’attaque à une histoire classique qui a déjà fait l’objet d’adaptations cinématographiques théâtrales ou picturales, je m’abstiens plutôt de me les mettre en tête pour pouvoir proposer une version personnelle, sans être trop influencée.

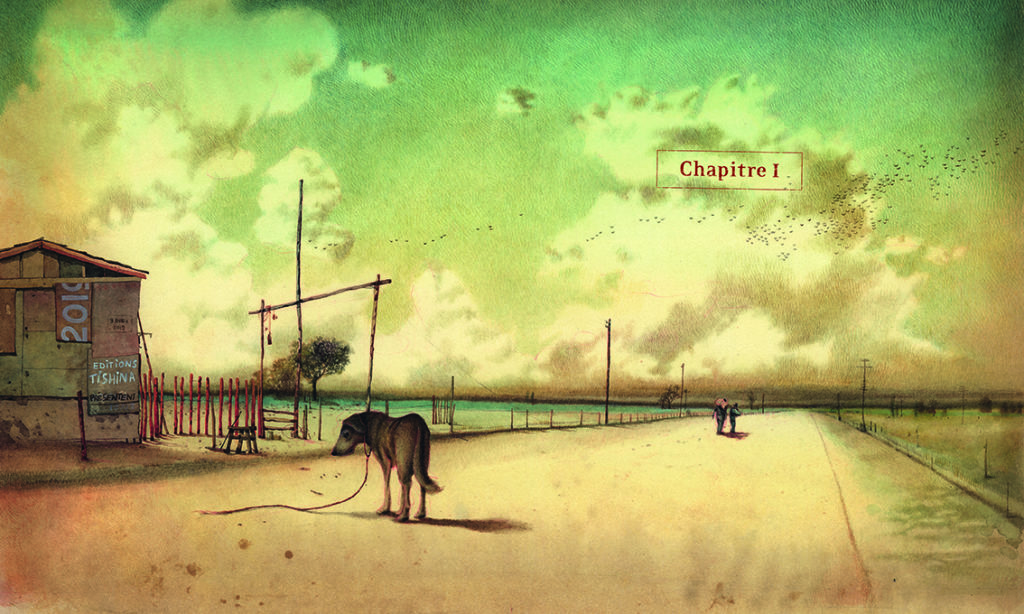

Une référence au cinéma que l’on retrouve, me semble-t-il, dans les doubles pages particulièrement travaillées, cadrées en plan large, ouvrant chacun des six chapitres.

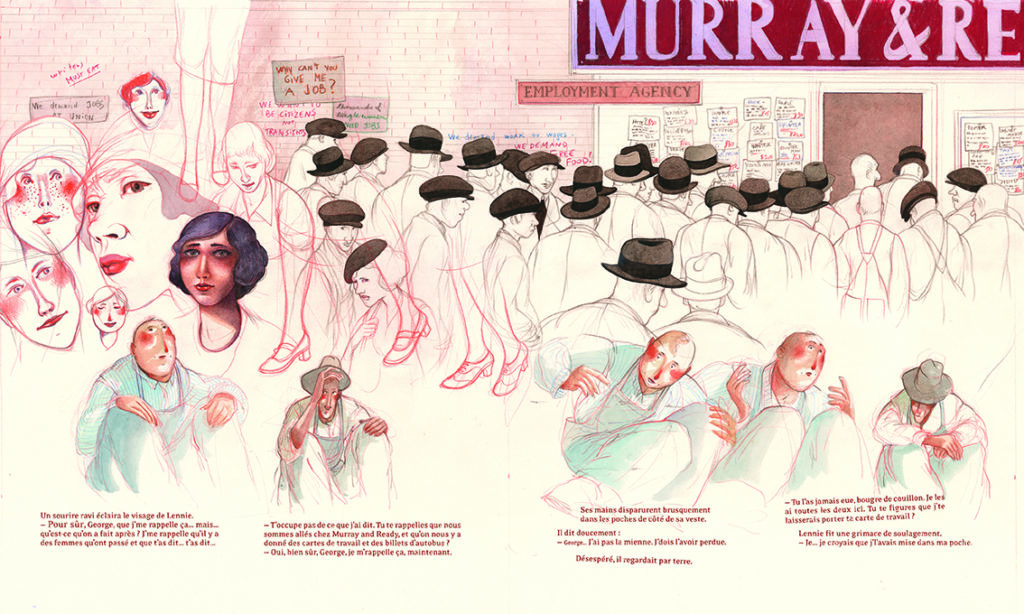

Chaque chapitre s’ouvre en effet sur une double page plus travaillée techniquement. Mes références sont plus photographiques que cinématographiques, je citerai une fois de plus le travail de Dorothée Lange, mais aussi les portraits de Mike Disfarmer par exemple. Toutes ces photos anonymes de personnages qui ont vécu cette époque et qui ont été pris de façon fortuite en train de travailler dans les champs, ou errants au bord de la route… Dans ces doubles pages « photographiques » les personnages représentés ne sont pas les personnages du roman lui-même, mais des personnages de passage, bel et bien anonymes.

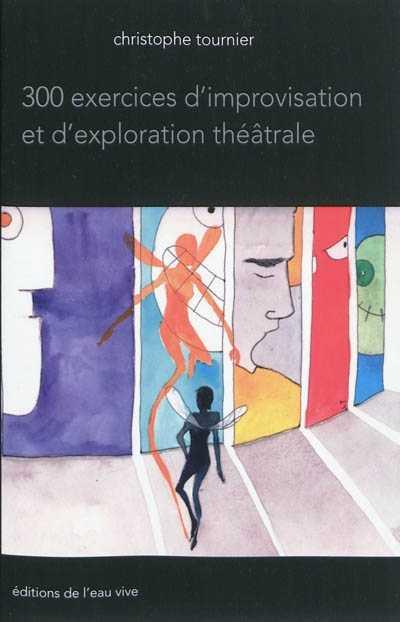

Les nombreux dialogues du roman vous ont-ils posé problème ? Avez-vous pris le parti d’une mise en scène presque théâtrale ?

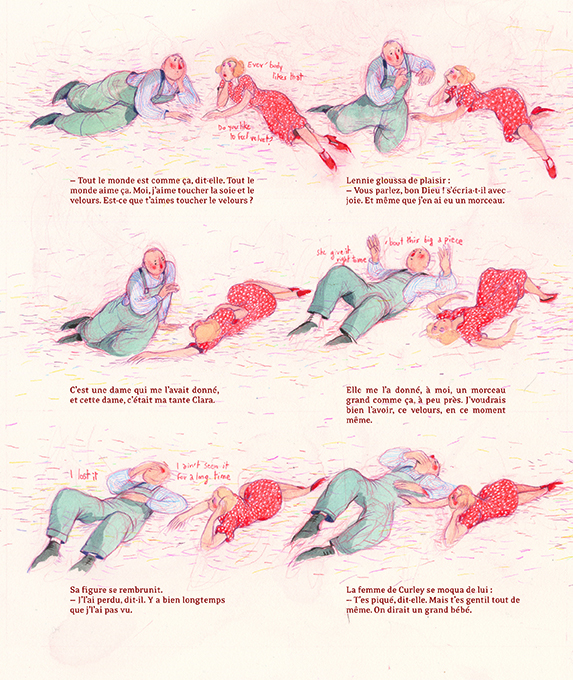

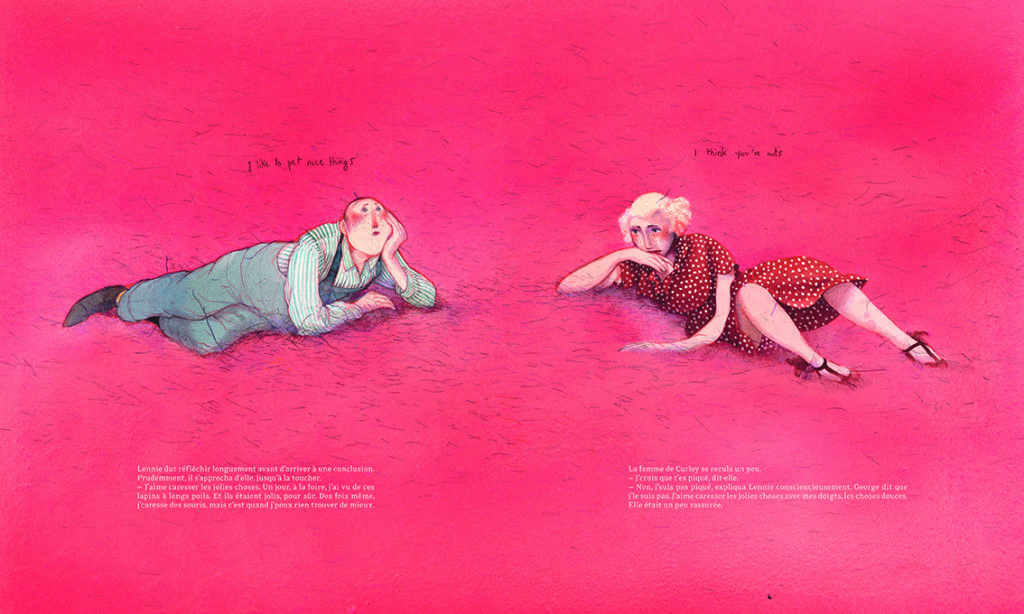

Le roman, en effet, se compose aux quatre cinquièmes de dialogues. C’est au contraire un atout pour un travail d’illustration qui s’approche de la bande dessinée. Les dialogues du texte sont comme ceux d’une pièce de théâtre effectivement. J’ai donc souvent mis en scène des personnages comme sur une scène, en travaillant leur interprétation de leur texte, comme s’ils avaient été les acteurs de la pièce. Je n’ai donc pas été gênée par les descriptions de l’auteur qui auraient pu me limiter dans mon interprétation du jeu des personnages.

Vos cases, quant à elles, ressemblent souvent par leur arrondi et leurs couleurs aux vieilles photos sépia conservées dans les albums familiaux. On y retrouve des paysages, des portraits de couple… Quelle est l’influence de la photographie sur votre travail ?

J’aime beaucoup la photographie. J’ai effectivement tenté d’évoquer « l’objet photographie » en peignant des petites vignettes détaillées aux coins ronds, Et je les ai réservées très souvent au moment où l’auteur décrit les lieux où se déroule chaque chapitre, ou aux quelques passages qu’il consacre à des personnages d’un temps révolu de l’histoire, comme autant de photos d’un album de souvenirs.

Le texte de John Steinbeck est conservé dans son intégralité. Comment s’est passé son découpage pour y intégrer vos images ?

J’ai voulu réaliser un livre avant tout d’images mais nous étions d’accord avec les éditeurs pour publier l’intégralité du texte. Pas une virgule n’a été oubliée. J’ai donc dû « étaler » le texte sur plus de 400 pages pour laisser beaucoup d’espace à l’image, tout simplement. J’ai donc coupé le texte par petits paragraphes le plus judicieusement possible pour regrouper les informations susceptibles de générer une même illustration.

Pourquoi avoir ôté toute pagination et avoir gardé en arrière-fond, des mots ou des phrases en anglais, comme une petite musique en version originale ?

Je ne suis pas sûre que la pagination soit indispensable dans ce genre de livre. C’est un choix aussi des éditeurs. J’ai également choisi d’apposer des bribes de façon manuscrite du texte en anglais pour pouvoir donner une idée de la saveur de la langue originale comme on regarderait un film en VO avec les sous-titres.

Vous travaillez à l’ancienne, sans avoir recours au numérique, pouvez-vous décrire les différentes étapes de votre création ?

C’est étrange de dire que je travaille à l’ancienne parce que je travaille à la main ! Je ne crois pas que l’outil main soit un outil dépassé. Je pense même que c’est le seul outil qui ne se démodera jamais. Nous sommes encore nombreux à le pratiquer, heureusement !

Par ailleurs, je ne pourrais pas produire la variété des techniques et des textures que vous avez dans ce livre de façon digitale, je n’ai même pas envie d’essayer, je pense tout simplement que je ne saurais pas le faire ! Et l’ordinateur ne peut pas tout ! La main me semble tellement plus maligne que mon clavier si vous saviez ! J’ai donc eu besoin de 16 mois de travail très intense pour réaliser les 212 doubles pages qui composent ce livre. J’ai tendu 212 fois ma feuille sur ma planche, je n’ai fait aucun croquis, aucune esquisse, j’ai choisi de laisser apparaître le repentir de mes crayonnés sur mes originaux, et de compléter les planches comme je l’aurais fait d’un carnet de croquis, avec les défauts, les accidents, les taches qui pouvaient m’arriver. J’ai travaillé avec de la gouache pour les illustrations couleur, mais aussi parfois avec de l’encre, de la mine de plomb, du crayon, de l’encre de Chine, des collages… J’ai choisi ma technique, bien entendu, en fonction du contenu du texte. Et j’ai mis le style au service des passages de l’histoire évidemment. Je me suis aussi préoccupée du rythme de la lecture du livre, j’ai essayé d’aménager des surprises pour le lecteur, de lui donner envie de tourner la page, tout en restant au service des émotions qu’avait voulu transmettre Steinbeck.

Les animaux tiennent une place importante dans votre œuvre. Vos deux derniers livres ont pour héros un lapin, Jacominus Gainsborough, et la dernière image de cet album est également un lapin. Dans le roman, on rencontre également un héron, une mouche, un poisson, des poules et bien d’autres animaux… Sans compter les souris ! Qu’est-ce qui vous plaît dans le dessin animalier ?

C’est vrai que j’aime bien dessiner les animaux ; pour dire les choses très simplement, je crois que c’est beaucoup plus simple que de dessiner les êtres humains ! Et c’est beaucoup plus varié !

La fabrication de ce livre a été particulièrement soignée. Couverture solide et cartonnée, papier opaque et résistant, typographie soignée, tranche bleutée. Comment avez-vous rencontré ce petit éditeur Tishina et pourquoi l’avoir choisi ?

J’ai rencontré les éditeurs Des souris et des hommes pour la première fois alors qu’ils m’avaient proposé d’illustrer le roman Soie d’Alessandro Baricco. Ils étaient alors très jeunes, pleins d’enthousiasme, de volonté et d’énergie, mais sans maison d’édition ! Ils m’ont convaincue après quelques années de discussion de réaliser un premier live avec eux et m’ont démontré qu’ils étaient capables de faire un très beau travail. J’ai eu plaisir à imaginer une seconde collaboration avec eux. Leur politique est de publier un nombre très réduit de livres, mais de les soigner dans le moindre détail. C’est donc très agréable pour un auteur de se trouver entre leurs mains !

Vous dessinez depuis une vingtaine d’années, ce livre est-il un tournant dans votre œuvre et quel nouveau chemin annonce-t-il ?

Oui, ce livre a été une expérience particulière pour moi. Il m’a permis de tester des styles graphiques nouveaux, et surtout une combinaison de registres particulière. Il m’a permis de m’exprimer dans des ambiances que je ne connaissais pas. De façon générale j’essaie toujours de me renouveler mais il est certain qu’avec cet album, le renouvellement a été radical ! Il n’est pas question non plus d’abandonner ce que j’aime faire dans l’édition enfantine, je travaillerai l’an prochain de nouveau avec mon personnage Jacominus, mais je compte bien pour le livre suivant retravailler un roman graphique de ce genre, avec un texte original cette fois-ci !

En vous attaquant à ce travail titanesque d’une mise en images au plus près du texte, demandant des centaines de dessins, voulez-vous contredire le vers de Robert Burns : « Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas » à l’origine du titre de Steinbeck ?

C’est vrai que je suis venue à bout de ce travail très lourd et très long ! Je suis assez fière d’avoir atteint mon but ! Il n’y a rien de comparable dans cette difficulté évidemment avec la misère qu’ont vécue les hommes de cette époque, ça fait sûrement toujours du bien de s’en souvenir.

dans le roman, puisqu’il peut par exemple être considéré comme un obstacle de plus à dépasser ou générer une compétence supplémentaire, il faut avant tout s’attacher à la notion de représentation des personnes handicapées. Celles-ci demeurent en effet extrêmement peu visibles dans la fiction en général, et d’autant plus lorsque le handicap n’est pas le sujet central de l’œuvre. Dans Les Entremondes, de Sean Easley, les jumeaux Cameron et Cassia ont été abandonnés par leur père qui ne leur a laissé en héritage qu’un médaillon chacun. Grâce à ces petits objets, Cameron va parvenir à se déplacer dans le monde entier en un clin d’œil, atterrissant dans des univers plus féériques les uns que les autres. Si Cassia, en fauteuil roulant à cause d’une maladie génétique, n’a pas un rôle de premier plan dans ces aventures, elle tient tout de même une place importante dans le récit. Dans Alana et l’enfant vampire, à l’inverse, c’est bien le personnage principal qui est porteur de handicap. Alana est issue d’une famille de chasseurs de vampires, mais son jeune âge la condamne à poursuivre sa scolarité au collège pendant que ses parents et sa sœur partent en mission… jusqu’à ce que sa route croise celle d’un jeune vampire et qu’elle se lance elle-même dans l’aventure. Ainsi, Alana souffre de douleurs chroniques, ce qui permet à l’autrice de mettre au jour les handicaps invisibles. Par ailleurs, ce roman s’intéresse également aux thématiques de genre avec un personnage important non-binaire, tout comme aux orientations sexuelles minoritaires, puisque la sœur d’Alana est lesbienne. De plus, les lecteurs et lectrices apprécieront également que tous les personnages ne soient pas blancs.

dans le roman, puisqu’il peut par exemple être considéré comme un obstacle de plus à dépasser ou générer une compétence supplémentaire, il faut avant tout s’attacher à la notion de représentation des personnes handicapées. Celles-ci demeurent en effet extrêmement peu visibles dans la fiction en général, et d’autant plus lorsque le handicap n’est pas le sujet central de l’œuvre. Dans Les Entremondes, de Sean Easley, les jumeaux Cameron et Cassia ont été abandonnés par leur père qui ne leur a laissé en héritage qu’un médaillon chacun. Grâce à ces petits objets, Cameron va parvenir à se déplacer dans le monde entier en un clin d’œil, atterrissant dans des univers plus féériques les uns que les autres. Si Cassia, en fauteuil roulant à cause d’une maladie génétique, n’a pas un rôle de premier plan dans ces aventures, elle tient tout de même une place importante dans le récit. Dans Alana et l’enfant vampire, à l’inverse, c’est bien le personnage principal qui est porteur de handicap. Alana est issue d’une famille de chasseurs de vampires, mais son jeune âge la condamne à poursuivre sa scolarité au collège pendant que ses parents et sa sœur partent en mission… jusqu’à ce que sa route croise celle d’un jeune vampire et qu’elle se lance elle-même dans l’aventure. Ainsi, Alana souffre de douleurs chroniques, ce qui permet à l’autrice de mettre au jour les handicaps invisibles. Par ailleurs, ce roman s’intéresse également aux thématiques de genre avec un personnage important non-binaire, tout comme aux orientations sexuelles minoritaires, puisque la sœur d’Alana est lesbienne. De plus, les lecteurs et lectrices apprécieront également que tous les personnages ne soient pas blancs.

La dystopie de Betty Piccioli Chromatopia propose un monde où la société est régie par un fonctionnement de classes. On y suit plusieurs personnages issus des différentes strates sociales, depuis la plus basse avec Hyacintha, qui tente de survivre dans un contexte de grande pauvreté, à la plus élevée avec Améthyste, princesse du Royaume, en passant par Aequo, jeune teinturier héritier de l’entreprise familiale. Sur fond de révolution populaire, les lecteurs pourront également découvrir une histoire d’amour entre deux filles et un personnage principal bisexuel.

La dystopie de Betty Piccioli Chromatopia propose un monde où la société est régie par un fonctionnement de classes. On y suit plusieurs personnages issus des différentes strates sociales, depuis la plus basse avec Hyacintha, qui tente de survivre dans un contexte de grande pauvreté, à la plus élevée avec Améthyste, princesse du Royaume, en passant par Aequo, jeune teinturier héritier de l’entreprise familiale. Sur fond de révolution populaire, les lecteurs pourront également découvrir une histoire d’amour entre deux filles et un personnage principal bisexuel.

Exposition aux Archives nationales : Le secret de l’État. Surveiller, protéger, informer. XVIIe-XXe siècle.

Exposition aux Archives nationales : Le secret de l’État. Surveiller, protéger, informer. XVIIe-XXe siècle.

La Direction Générale de la Sécurité Intérieure

La Direction Générale de la Sécurité Intérieure

Parmi ces œuvres, nous pouvons citer quelques titres issus de la littérature pour la jeunesse et pour adolescents. Cette branche éditoriale propose souvent, quand il s’agit de parler de personnages célèbres, des biographies romancées à biais pédagogiques. Concernant Marie Curie, la collection «Les romans-doc» des éditions Bayard propose un ouvrage intitulé L’incroyable destin de Marie Curie, qui découvrit la radioactivité, écrit par Pascale Hédelin, un texte qui s’intéresse autant au parcours de la scientifique qu’à sa personnalité à part. De même, récemment, Belin Jeunesse publie dans sa collection «Des vies extraordinaires» Le Journal de Marie Curie. Écrit à la première personne par l’historienne Gertude Dordor, ce roman s’attache à introduire une certaine intimité avec son lectorat, notamment par l’usage de nombreuses anecdotes, pour décrire la vie et les découvertes de Marie Curie.

Parmi ces œuvres, nous pouvons citer quelques titres issus de la littérature pour la jeunesse et pour adolescents. Cette branche éditoriale propose souvent, quand il s’agit de parler de personnages célèbres, des biographies romancées à biais pédagogiques. Concernant Marie Curie, la collection «Les romans-doc» des éditions Bayard propose un ouvrage intitulé L’incroyable destin de Marie Curie, qui découvrit la radioactivité, écrit par Pascale Hédelin, un texte qui s’intéresse autant au parcours de la scientifique qu’à sa personnalité à part. De même, récemment, Belin Jeunesse publie dans sa collection «Des vies extraordinaires» Le Journal de Marie Curie. Écrit à la première personne par l’historienne Gertude Dordor, ce roman s’attache à introduire une certaine intimité avec son lectorat, notamment par l’usage de nombreuses anecdotes, pour décrire la vie et les découvertes de Marie Curie. reconnue à son époque pour ses travaux en entomologie et en botanique, elle est aujourd’hui tombée dans l’oubli.

reconnue à son époque pour ses travaux en entomologie et en botanique, elle est aujourd’hui tombée dans l’oubli.