Comme le définit Pierre Haski1, le terme de Fake news est un concept insatisfaisant qui « met dans le même sac l’absence de vérification professionnelle des informations, la désinformation délibérée à des fins partisanes, la propagation de théorie du complot sans base factuelle, et même la déstabilisation potentielle d’origine étrangère. On retrouve ainsi, dans cette catégorie, des informations maintes fois démenties et qui continuent d’être partagées ». Cet article fait suite aux tentatives de déstabilisation du candidat Macron par certains organes de presse russes2 pendant l’élection présidentielle française de mai 2017. Les Fake news participent plus généralement, par l’extension exponentielle des moyens de communication et par la facilité nouvelle de diffuser ses propres informations, à la notion de rumeur.

Cette dernière est définie par Pascal Froissart (maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris VIII – Vincennes, Saint-Denis) par une « intuition liée au fonctionnement du monde social : nous pensons que la société est traversée par des rumeurs comme un corps est pénétré par des infections ; nous croyons que les rumeurs sont des quasi-choses animées d’une vie propre et douées d’effets ; nous imaginons que la rumeur vient du fond des âges… Bref, on donne au phénomène une foule de qualificatifs, sans qu’aucun ne soit vérifié… ». Dans un tel monde traversé par des Fake news et plus généralement par des rumeurs de toutes sortes, comment les professeurs peuvent-ils exercer leur travail d’enseignant et développer, chez celles et ceux dont ils ont la charge, cet esprit critique ?

Comment lutter contre les Fake news ?

Après les attentats du 13 novembre 2015, les réseaux sociaux (Facebook et Twitter pour ne citer que les plus connus) ont colporté bon nombre de fausses informations. La Préfecture de police a aussitôt twitté : « Ne diffusez et ne relayez pas de fausses informations ou de fausses rumeurs ». Mais est-ce suffisant ? Bien sûr que non, c’est une goutte d’eau dans un océan planétaire d’information. D’autant plus que dans le cas de photos-montages, les « réalisations » ou photographies truquées sont maintenant, avec tous les outils de retouche d’image à notre disposition, de grande qualité et il est facile de s’y méprendre.

Comme le souligne Romain Capelle dans un article3 de l’hebdomadaire Télérama, des organes de presse ont développé des sites pour séparer la bonne information de l’ivraie d’une Fake new. C’est le cas du site Les Observateurs4 de la chaîne France 24 qui avec son vade-mecum permet de lister quelques précautions à prendre avant de partager une information qui paraît truculente. D’autres groupes de presse ont mis en place des outils différents qui ont le même objectif, démonter les rumeurs, traquer les Fake news. C’est, en particulier, les sites Rue89 et son blog « Le démonte rumeur5 », Libération et « Désintox », Le Monde et son site, très actif pendant la campagne électorale, « Les décodeurs, venons-en aux faits6 ». Ces plateformes spécialisées dans la recherche de la vérité, ou du moins d’une vérité factuelle, sont un bon complément à qui veut s’y retrouver et être attentif à ce qui se diffuse, notamment sur les réseaux sociaux. C’est aussi grâce à ces sites que des activités pédagogiques à destination des élèves peuvent être mises en place. On peut ainsi se rattacher à l’actualité, prendre un peu de distance par rapport aux manuels, analyser les fausses informations et s’interroger sur la notion de rumeur.

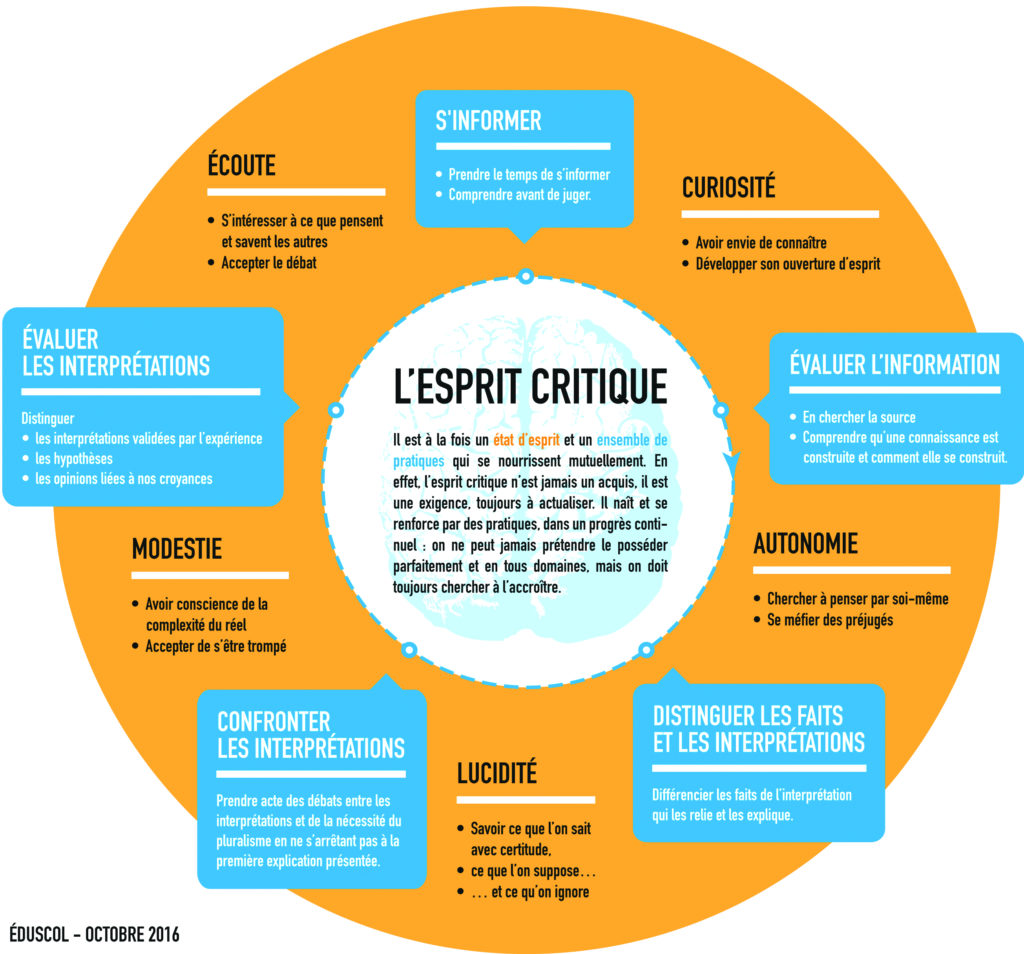

Cela permet en partie de participer à la construction de l’esprit critique comme le souligne la définition d’Albert Jacquard7, dans un débat animé par Patricia Martin : « L’esprit critique est une démarche de remise en question des opinions et de leurs arguments, du vocabulaire utilisé, de la représentation du réel, de la source émettrice (personne, média, institution, expert, organisme). Il importe de ne pas faire de ses propres croyances une valeur, et de ne jamais perdre de vue l’exigence de rigueur et de vérité ». Cette définition situe bien le problème. Face à cette désinformation, il devient urgent de développer une pensée ou un esprit critique.

Les professeurs documentalistes participent à la formation des élèves

C’est par un travail de fond que les professeurs documentalistes forment les élèves dès la 6e à la recherche documentaire. Ils les initient, tout d’abord, en leur apprenant à réfléchir sur les mots clés qu’ils vont utiliser dans leurs moteurs préférés (et à utiliser aussi les fonctions avancées). Ensuite, en fonction des résultats et du niveau des élèves, une évaluation de l’information peut être mise en place. On analyse ainsi les sources, on recoupe les informations et on les compare entre sites Internet. L’élève ainsi formé, est poussé à aller au-delà du résultat, qui est souvent, par sa fréquentation, la page de l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Nadine Lanneau8 l’énonce notamment très bien dans un article des Cahiers pédagogiques, « C’est en réalisant ses productions que l’élève peut les comprendre de l’intérieur, se les approprier de manière distanciée donc critique ». L’élève peut aussi « tomber » sur une fausse information d’où l’intérêt de l’exercer à quelques rudiments, comme : évaluer9 une source, comparer des données, savoir distinguer un site amateur (qui peut être intéressant) d’un site institutionnel (peu porté à la diffusion de fausses rumeurs). Les professeurs documentalistes les mettent en garde aussi par rapport aux réseaux sociaux, prédominants de nos jours et les sociétés qui sont derrière et qui cherchent à capter leur attention (et leur argent via la publicité). Les pratiques numériques des jeunes s’organisent autour des grandes plateformes. Ces dernières peuvent être à la fois facteurs « d’émancipation et d’aliénation, dans un contexte qualifié d’hyper individualisme » 10. La sur-utilisation par les élèves des réseaux sociaux pousse la communauté éducative à s’interroger sur ce qui peut faire sens dans leur formation et la transdisciplinarité peut être un bon moyen pour une approche pédagogique intelligente et constructive.

Collaboration entre professeurs de discipline et professeurs documentalistes

Le travail du professeur documentaliste ne doit ainsi pas exclure, loin de là, la collaboration qu’il peut mettre en place avec ses collègues de discipline. Pour l’enseignement professionnel, une grande partie du programme de seconde est consacrée à la construction de l’information. Le professeur de lettres-histoire-géographie peut s’allier au professeur documentaliste pour organiser des séquences pédagogiques et les sujets d’actualité ne manquent pas. Le travail à l’aide du manuel scolaire paraît souvent dépassé et les exemples donnés ont toujours eu lieu il y a trois ou quatre années ; il vaut mieux, pour susciter l’intérêt des élèves, réfléchir sur les thèmes de l’année. Ainsi les campagnes électorales pendant l’année scolaire 2016/2017 (aux États-Unis et en France en particulier mais aussi au Royaume-Uni), les sites anti-avortement11, les théories du complot12, les faux rescapés des attentats13 sont quelques exemples de sujets possibles à traiter pour développer l’esprit critique des élèves.

C’est aussi ce que souligne Emmanuel Grange dans un article du site Le Petit Journal des Profs14, c’est toute une réflexion transversale professeur de discipline – professeur documentaliste qu’il faut mettre en place. Et il ajoute pour aller dans ce sens : « Une séance labellisée Éducation aux médias (EMI) ne suffira pas, faire coller de plus près nos cours à l’actualité pour répondre aux questionnements des élèves, c’est aussi une exigence pour éviter que tout s’emmêle chez les ados. Face à des informations qui tombent en rafales, il faut les aider à faire le tri et à se forger des outils efficaces pour ne pas tomber dans le piège du partage irréfléchi de rumeurs et autres Fake. La construction de l’esprit critique et de nuances chez les jeunes est un cheminement long que nous devons jalonner par des cours explicites et pratiques ». L’auteur indique dans son article des liens vers des séquences pédagogiques et aussi quelques recommandations que les professeurs documentalistes connaissent bien : Comment dater et sourcer une image dans Google ? Comment l’évaluer ? On se rend compte par la pratique que les élèves ont de très faibles compétences dans ce domaine. C’est Google qui décide pour eux et ils choisissent souvent en fonction de l’esthétique du résultat. Plus une image est belle et bien cadrée, plus elle est authentique, pensent-ils. C’est la génération des images fixes et animées et un fort effet visuel renforce leur confiance.

Comment analyser une simple image ?

Une initiative très intéressante des étudiants et de leurs professeurs de Sciences Po et OpenClassrooms15 a été mise en place dans le but de rédiger des fiches méthodologiques sur différents thèmes pour accompagner les lycéens vers le baccalauréat et les études supérieures. Une des fiches est consacrée à la recherche sur Internet et une autre donne notamment des conseils pour analyser une image en détaillant ce qu’il faut faire au préalable, comme s’interroger sur l’auteur, la date de sa publication, « L’image a-t-elle été modifiée ? », Un ensemble d’éléments que l’on pourrait classer dans une partie « technique » pour s’interroger ensuite sur le contexte. « Une image, c’est la représentation visuelle d’un événement, d’une opinion, ou une vision personnelle sur un sujet ». La fiche donne pour exemple une photographie de l’ancien président de la République avec son ministre des affaires étrangères sur le perron d’un palais officiel (le Quai d’Orsay). Le contre-jour ne permettant pas d’apercevoir les visages, seules leurs silhouettes de détachent dans la blancheur de l’arrière fond (photographie prise probablement en hiver). Cette photographie donne l’impression d’un aparté entre deux personnalités qui n’ont pas eu la même destinée… Elle montre aussi que des « négociations secrètes sont assez bien incarnées par le clair-obscur de la photographie ». On fait dire à une image beaucoup plus que ce qu’elle représente. C’est un exemple simple, mais que peu d’adultes savent reconnaître et qu’il est urgent d’enseigner aux élèves. C’est par ce travail collaboratif dans la durée et en faisant référence à des faits d’actualité (pour susciter l’intérêt des élèves et aussi voir quelles représentations ont-ils en tête) que la communauté éducative pourra contribuer à la formation d’une pensée critique, mais d’autres initiatives peuvent également être engagées.

Le projet #Critweet

Dans le cadre du projet #Critweet16 entre professeur de lettres-histoire-géographie et professeur documentaliste, des élèves de seconde ont travaillé sur la critique de film. Il s’agissait d’un partenariat financé par la région Ile-de-France avec le Forum des images de Paris. L’outil de diffusion des critiques a été le réseau social Twitter ; le film The Ghost Writer a été choisi parmi une sélection de films et les élèves ont assisté à sa diffusion. Ils ont ensuite essayé de rédiger une critique argumentée et personnelle. La deuxième étape a été la mise en ligne sur le réseau ; l’amusement passé d’une communication instantanée, ils ont pris conscience que la diffusion de messages pouvait s’avérer délicate et qu’il ne fallait pas transmettre n’importe quoi. Les élèves ont travaillé sur l’argumentation, comment sortir des simples phrases comme « J’ai aimé » ou « C’est bien » pour construire une vraie critique. Avec le professeur documentaliste, ils ont fait connaissance avec l’outil Twitter qu’ils utilisent finalement peu, préférant les deux autres grands acteurs du marché (Facebook ou Snapchat). Ils ont ensuite passé une demi-journée avec un critique de film professionnel ; ce dernier les a poussés à réfléchir sur leurs messages à diffuser sous la contrainte de l’outil (140 caractères) qui invite à la concision. Comment résumer la pensée ? L’argumenter en si peu de caractères ? Comment susciter l’intérêt et ainsi être retwitté ? Comment avoir une pensée personnelle qui ait du sens et qui contribue à l’intelligibilité du débat ?

L’outil aide à la construction d’une pensée critique

Ce projet a permis de mettre en lumière qu’une pensée critique prend du temps à s’élaborer, que l’utilisation d’un outil, au-delà de l’attractivité du réseau social, est un moyen de diffusion qui sera vu par tous, donc qu’il faut soigner et travailler ses messages et que c’est par l’émulation du groupe et par la visibilité des tweets que l’élève prend conscience de son libre arbitre. Il ne peut pas écrire des bêtises, surtout sur Twitter où l’audience n’est pas uniquement constituée par des « amis ». Travailler sur sa propre pensée, ne pas vouloir toujours partager des informations qui ne lui appartiennent pas : la construction d’une pensée critique demande des ressources humaines et techniques et aussi beaucoup de temps pour un résultat qui n’est pas forcément immédiat. Il s’agit aussi de prendre un peu de hauteur et de recul, d’arrêter d’alimenter le flux interminable d’informations. Il faut produire de l’intelligibilité.

Un travail sur le long terme peut se mettre en place

Comme l’écrivait René Char, « Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres », c’est tout le travail des professeurs que de recontextualiser les faits et les événements dans leurs dimensions socio-historiques, sans oublier de démonter les Fake news et autres rumeurs qui polluent et pullulent sur les nouveaux médias d’information.

De nombreuses initiatives sont prises pour contrecarrer ou enrayer le phénomène, notamment dans le monde de la presse et des médias. Mais le travail des éducateurs s’avère aussi essentiel, c’est ce que Bruno Devauchelle17 rappelle dans une interview donnée au Café pédagogique : « L’éducateur doit avoir le souci d’analyser cet espace conversationnel que constituent désormais les réseaux sociaux qui sont en train de constituer le socle perceptif du monde qui nous entoure ».

Développer la pensée critique chez les élèves s’avère un travail sur la durée et il peut commencer dès la 6e au collège. Il est aussi lié à la laïcité, ainsi que le rappelle Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité, lors d’un colloque intitulé « Esprit critique et laïcité » 18, en présence de Najat Vallaud-Belkacem, à l’occasion du 111e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 : « Notre laïcité, c’est aussi ce qui permet le développement de l’esprit critique de chacun. Penser par soi-même et avec les autres, en recherchant les critères de validité des jugements moraux et en confrontant ses jugements à ceux d’autrui… L’école laïque permet à chacun de devenir autonome, capable de faire ses choix et d’exercer sa raison. Elle développe l’esprit de libre-examen, sans renier les appartenances individuelles mais en permettant toujours l’analyse critique ».

L’avènement du numérique et des réseaux a bouleversé le monde contemporain. La lecture d’un simple journal ou l’écoute des nouvelles à la radio perdurent mais à cela s’additionnent d’autres médias, plus réactifs, moins contrôlés, plus autonomes, qu’il faut dorénavant maîtriser. Les générations qui ont connu les deux « mondes » arrivent à faire la part des choses. Ceux que certains ont surnommé les « Digital natives » n’ont pas le recul nécessaire. Comme le dit Bruno Devauchelle19 : « Former à l’esprit critique dans le monde numérique c’est désormais prendre en compte un nouveau continent rendu accessible par l’expression immédiate amplifiée dans ces nouveaux relais numériques ». Le travail des professeurs documentalistes s’avère primordial mais malheureusement pas suffisamment à la hauteur des enjeux sociétaux. Si le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avec l’appui du gouvernement et du président de la République en prennent conscience, cela sera un grand pas dans la formation à la pensée critique des élèves. Il faut, en particulier, prendre cette hauteur nécessaire pour analyser (et évaluer) tous les documents (texte, image, son, vidéo) en circulation sur le Web et les réseaux sociaux, ne pas uniquement former aux outils. Faire, pour reprendre le titre d’une ancienne émission de télévision, un « Arrêt sur image ». S’interroger sur la construction de l’information, sur les aspects économiques sous jacents qui participent à sa diffusion, et notamment toutes les sociétés qui alimentent ce grand marché. De plus, Rémy Rieffel20, sociologue des médias, souligne, lors d’une université populaire du xive arrondissement de Paris, que le système scolaire ne compense pas les inégalités de départ chez les élèves et qu’il faudrait aussi former ou sensibiliser les adultes aux nouveaux médias qui questionnent « les hiérarchies traditionnelles ». Mais c’est là un autre vaste chantier que celui de la formation tout au long de la vie ou dans une moindre mesure de la mise en place de son Environnement Personnel d’Apprentissage (EPA). À chaque jour suffit sa peine…

fre médiatique et informationnelle depuis l’avènement du web avec ce qu’il nomme la libéralisation du marché cognitif. Les trois premières parties du livre, passionnantes, sont consacrées à cette analyse des nouvelles conditions médiatiques qui renforcent les biais et favorisent la diffusion des rumeurs et des théories du complot. On est plus circonspect à la lecture de la quatrième partie, très pessimiste et plus contestable, qui est une démonstration statistique sur la prudence à adopter avec les formes de démocratie participative lorsqu’elles se mêlent de sciences. Enfin, la cinquième et dernière partie de l’ouvrage, d’un optimisme plus éclairant, propose des solutions et méthodes pour tenter de passer d’une démocratie des crédules à une démocratie de la connaissance. Une lecture à la fois captivante pour étayer notre besoin d’analyse du phénomène des théories du complot et de la croyance en général, mais aussi déstabilisante, car c’est souvent nos propres erreurs qui sont ici pointées. Un essai stimulant pour l’esprit critique dans tous les cas !

fre médiatique et informationnelle depuis l’avènement du web avec ce qu’il nomme la libéralisation du marché cognitif. Les trois premières parties du livre, passionnantes, sont consacrées à cette analyse des nouvelles conditions médiatiques qui renforcent les biais et favorisent la diffusion des rumeurs et des théories du complot. On est plus circonspect à la lecture de la quatrième partie, très pessimiste et plus contestable, qui est une démonstration statistique sur la prudence à adopter avec les formes de démocratie participative lorsqu’elles se mêlent de sciences. Enfin, la cinquième et dernière partie de l’ouvrage, d’un optimisme plus éclairant, propose des solutions et méthodes pour tenter de passer d’une démocratie des crédules à une démocratie de la connaissance. Une lecture à la fois captivante pour étayer notre besoin d’analyse du phénomène des théories du complot et de la croyance en général, mais aussi déstabilisante, car c’est souvent nos propres erreurs qui sont ici pointées. Un essai stimulant pour l’esprit critique dans tous les cas !

Les observateurs : affilié au site de France24, la page web des observateurs (service de journalisme collaboratif basé sur l’appel à témoins du grand public pour mettre en avant sujets et infos) contient une rubrique intox, consacrée au fact-checking, au décryptage des rumeurs et à la dénonciation des fake news. ◊http://observers.france24.com/fr/

Les observateurs : affilié au site de France24, la page web des observateurs (service de journalisme collaboratif basé sur l’appel à témoins du grand public pour mettre en avant sujets et infos) contient une rubrique intox, consacrée au fact-checking, au décryptage des rumeurs et à la dénonciation des fake news. ◊http://observers.france24.com/fr/ Le site Fake news Watch entend dresser une liste non exhaustive des sites douteux américains classés en trois catégories : les sites de rumeurs et d’infos falsifiées ; les sites satiriques ; les sites dits « clickbait », c’est-à-dire qui tirent leurs profits du nombre de clics en mettant en avant les infos douteuses qui génèrent davantage de clics que la vérité. Toutefois, attention aux mises à jour peu régulières de ce site : en avril 2017, la dernière datait de janvier 2016… ◊http://fakenewswatch.com/

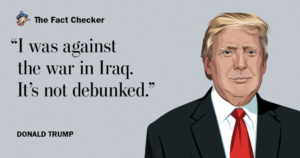

Le site Fake news Watch entend dresser une liste non exhaustive des sites douteux américains classés en trois catégories : les sites de rumeurs et d’infos falsifiées ; les sites satiriques ; les sites dits « clickbait », c’est-à-dire qui tirent leurs profits du nombre de clics en mettant en avant les infos douteuses qui génèrent davantage de clics que la vérité. Toutefois, attention aux mises à jour peu régulières de ce site : en avril 2017, la dernière datait de janvier 2016… ◊http://fakenewswatch.com/ journalistes passe au crible toutes les informations, déclarations des personnalités publiques mais aussi des experts convoqués dans les médias. On peut consulter les décryptages par zone géographique, par thèmes ou par degré de vérité. Après le Obameter, les auteurs du site ont mis en place le Trump-o-meter, mesure de l’effectivité des promesses de campagne pendant le mandat. Le baromètre, accompagné d’un code couleur, du vert au rouge, va jusqu’à la catégorie « Pants on fire ! », signifiant le summum du mensonge, avec toujours un petit commentaire humoristique en dessous. Bien utile pour travailler en anglais avec les lycéens sur les informations erronées ou trompeuses.

journalistes passe au crible toutes les informations, déclarations des personnalités publiques mais aussi des experts convoqués dans les médias. On peut consulter les décryptages par zone géographique, par thèmes ou par degré de vérité. Après le Obameter, les auteurs du site ont mis en place le Trump-o-meter, mesure de l’effectivité des promesses de campagne pendant le mandat. Le baromètre, accompagné d’un code couleur, du vert au rouge, va jusqu’à la catégorie « Pants on fire ! », signifiant le summum du mensonge, avec toujours un petit commentaire humoristique en dessous. Bien utile pour travailler en anglais avec les lycéens sur les informations erronées ou trompeuses.

rofesseur d’anglais. Ce professeur l’a ramené un soir de son entraînement de natation. A-t-il été trop prévenant ? Darren est bien incapable de le dire, mais face au groupe qui veut la peau de l’enseignant, il se tait. La carrière du prof est brisée, et Darren ne sort pas grandi de cette épreuve. On retrouve également cette thématique du professeur qui aurait eu un comportement déplacé envers un élève dans Rumeur… de Roger Judenne. Christophe Léon s’empare également de cette thématique dans Hoax : on retrouve la rumeur d’une « relation » entre un enseignant et son élève, sauf qu’ici il s’agit de femmes. Ascendant prof-élève, allusions sexuelles et homosexualité, tous les ingrédients pour une rumeur explosive et destructrice se mettent en place.

rofesseur d’anglais. Ce professeur l’a ramené un soir de son entraînement de natation. A-t-il été trop prévenant ? Darren est bien incapable de le dire, mais face au groupe qui veut la peau de l’enseignant, il se tait. La carrière du prof est brisée, et Darren ne sort pas grandi de cette épreuve. On retrouve également cette thématique du professeur qui aurait eu un comportement déplacé envers un élève dans Rumeur… de Roger Judenne. Christophe Léon s’empare également de cette thématique dans Hoax : on retrouve la rumeur d’une « relation » entre un enseignant et son élève, sauf qu’ici il s’agit de femmes. Ascendant prof-élève, allusions sexuelles et homosexualité, tous les ingrédients pour une rumeur explosive et destructrice se mettent en place. alors à l’opprobre lycéen. On retrouve aussi ce schéma de la jeune fille « pas assez féminine » et qui doit subir le harcèlement de l’amoureux éconduit à travers le personnage d’Ella, une des patientes du psychologue Sauveur Saint-Yves, héros de la trilogie de Marie-Aude Murail, Sauveur et fils.

alors à l’opprobre lycéen. On retrouve aussi ce schéma de la jeune fille « pas assez féminine » et qui doit subir le harcèlement de l’amoureux éconduit à travers le personnage d’Ella, une des patientes du psychologue Sauveur Saint-Yves, héros de la trilogie de Marie-Aude Murail, Sauveur et fils. Dans la plupart des romans cités, la rumeur est relayée par le bouche-à-oreille mais aussi par Internet et surtout sur les réseaux sociaux, nouveaux forums d’expressions pour une grande partie des adolescents. Les évolutions majeures de ce nouveau type de transmission sont : potentiel considérable de diffusion, rapidité de transmission et surtout conservation de l’information5. En effet, même plusieurs années après, l’information est telle quelle, prête à être rediffusée en l’état, le droit à l’oubli s’éloigne.

Dans la plupart des romans cités, la rumeur est relayée par le bouche-à-oreille mais aussi par Internet et surtout sur les réseaux sociaux, nouveaux forums d’expressions pour une grande partie des adolescents. Les évolutions majeures de ce nouveau type de transmission sont : potentiel considérable de diffusion, rapidité de transmission et surtout conservation de l’information5. En effet, même plusieurs années après, l’information est telle quelle, prête à être rediffusée en l’état, le droit à l’oubli s’éloigne. réalité qui peut provoquer bien des dégâts chez les adolescents. La sélection pouvait être élargie aux romans qui parlent de harcèlement à proprement parler, mais nous avons choisi de resserrer autour de la rumeur comme élément déclencheur du mécanisme de harcèlement.

réalité qui peut provoquer bien des dégâts chez les adolescents. La sélection pouvait être élargie aux romans qui parlent de harcèlement à proprement parler, mais nous avons choisi de resserrer autour de la rumeur comme élément déclencheur du mécanisme de harcèlement.