Rendez-vous est pris pour une visite guidée destinée à la presse, en présence d’Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée, Patrizia Zanotti, ancienne coloriste de Pratt et directrice de l’association Cong, en charge de la valorisation de son œuvre, Michel Pierre, commissaire invité, spécialiste de Pratt, Yoann Cormier, chef de projet au sein du musée, Gilles Mugnier, scénographe, et Tiphaine Massari, graphiste.

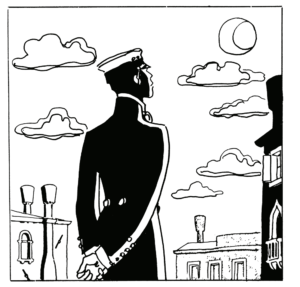

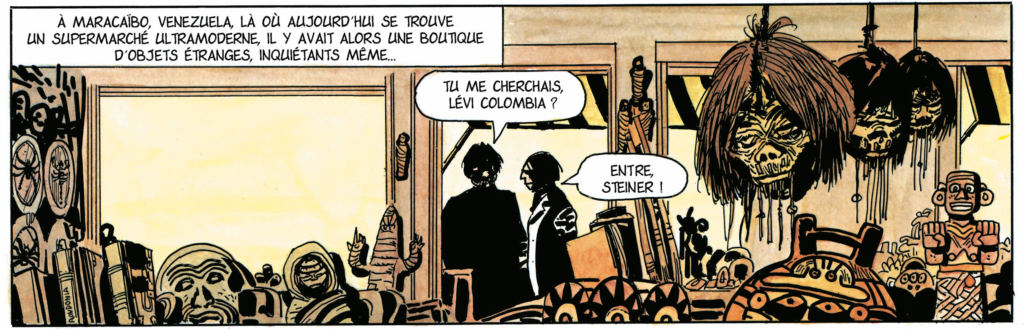

En guise de préambule, une première salle expose des planches originales et quelques éléments clés sur la vie de Hugo Pratt : l’influence de ses voyages sur ses œuvres, celle d’autres auteurs de bandes dessinées, notamment l’américain Milton Caniff, et du cinéma. Car si son personnage principal, Corto Maltese, est très présent dans cette exposition, il est bien question de l’œuvre de Hugo Pratt dans son ensemble. Celui-ci a eu une vie mouvementée qui l’a mené tout autour du monde : Abyssinie italienne (actuelle Éthiopie), Argentine, Brésil, Océanie, Canada. Il voyage par goût, par passion, tantôt dilettante, tantôt ethnographe, notamment en Amérique du Nord. Il tirera de ces voyages les aventures de Corto Maltese, mêlant dans son œuvre inspiration du réel et représentation fantasmée d’un aventurier dans un monde à la poésie cruelle.

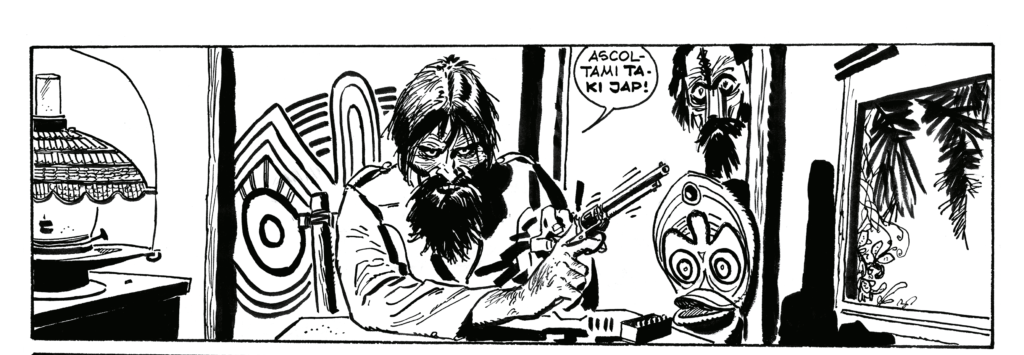

Michel Pierre donne quelques éléments de compréhension, notamment sur la manipulation de l’ironie nous expliquant comment Pratt s’amuse avec les clichés de l’exotisme, de l’aventurier du bout du monde, des femmes asiatiques mystérieuses. Lui-même jouait de son personnage de baroudeur, racontant différentes versions de ses voyages suivants ses interlocuteurs. Il attire notamment notre attention sur l’intérieur de la maison de Corto Maltese à Hong Kong, dans le salon de laquelle trône un magnifique piano à queue, objet peu courant pour un marin baroudeur et solitaire.

Puis, avant d’entrer dans la salle principale, Yoann Cormier nous avertit que l’exposition ne suit pas un parcours, mais qu’elle est une mise en scène de l’œuvre de Pratt. En pénétrant dans l’espace, nous comprenons immédiatement ce qu’il veut dire… L’exposition se déploie dans une seule immense salle, assez sombre et très haute de plafond. Des planches originales sont accrochées le long des murs, mais c’est bien les agrandissements spectaculaires de certains extraits qui attirent l’attention. À proximité de ces agrandissements se trouvent les objets représentés, placés dans des vitrines. La plupart de ces objets sont issus des collections du musée. Nous déambulons ainsi au milieu de ces boîtes, qui parfois, par un jeu de lumière et de rétro-éclairage, nous révèlent leur trésor. Sur l’une de ces boîtes, le dessin d’un chef de tribu, le visage menaçant et entouré d’une parure qui semble constituée d’os et de cuir. Soudain, la lumière s’allume à l’intérieur de la boîte et apparaît en surimpression une véritable coiffe, qui encadre le visage du personnage dessiné ! On apprend ainsi qu’il s’agit d’une coiffe de la vallée de l’Omo, en Éthiopie, effectivement constituée de cuir, d’os et de dents de phacochère. Est-ce la réalité qui inspire la bande dessinée, ou la fiction qui (re)donne vie à cette parure de chef, qui ne serait sinon qu’une pièce de musée, exposée telle un animal mort ?

Patrizia Zanotti nous indique que c’est la première fois qu’une exposition de bande dessinée est ainsi scénographiée, faisant dialoguer les dessins avec les objets, introduisant la troisième dimension dans un univers intrinsèquement à deux dimensions. Nous évoluons littéralement dans la BD, côtoyant et pouvant presque toucher les éléments iconiques de l’univers de Corto Maltese, notamment le scaphandrier et la marionnette, présents de manière diffuse et récurrente dans ses aventures… Seuls les initiés, dont je ne suis pas, savent l’importance de ces artefacts. Mais maintenant, grâce à cette visite, je sais tout ! Cette anecdote pour rassurer ceux et celles qui ne connaissent pas particulièrement l’œuvre de Pratt : il s’agit bien de mettre en lumière le dialogue entre objets réels et appropriation artistique.

Au fond de la salle, nous pénétrons dans un immense cylindre de tissu et nous voilà au cœur d’une lanterne magique. Assis sur des coussins au centre, nous regardons les dessins s’envoler sur la paroi, à côté des silhouettes projetées, comme plongés dans un rêve prattien où se mêlent monstres, Raspoutine, étoiles et masques lointains.

Émerveillée, les mains moites et la voix chevrotante, je m’approche

de Patrizia Zanotti :

« - C’est incroyable cette collection ! C’est magnifique de voir comme ça, en vrai, les œuvres représentées dans les BD.

– Oui, il faut considérer ça comme un retour aux sources ! Ce qui est intéressant, c’est que Hugo Pratt avait fait ce travail de recherche, par des voyages ou des visites, pour dessiner fidèlement ces objets. Et tant d’années après, nous faisons le chemin inverse, celui de retrouver les objets qui ont servi de modèle. Il s’agit de faire prendre conscience du travail d’investigation et de recherche, qui était beaucoup plus long et compliqué avant Internet ! »

Une dernière petite salle présente une partie de l’œuvre de Pratt publiée dans des magazines de BD, ou les magazines dont il s’est inspiré, en face d’un étonnant trombinoscope de tous les personnages rencontrés au fil des aventures de Corto Maltese. C’est le moment des questions-réponses, posées par les différents journalistes présents :

Q : cette exposition peut-elle amener des publics plus jeunes, qui ne connaissent pas nécessairement Hugo Pratt ou Corto Maltese ?

Yoann Cormier : cette exposition est conçue pour être familiale, les enfants peuvent aussi être fascinés par les objets du bout du monde.

Michel Pierre : Corto Maltese est un mythe qui dépasse la BD. Sans l’avoir lu, on le retrouve partout, dans des publicités de parfum, des nom de bars, même en Guyane où son image décore le bol pour payer le passeur qui fait traverser le Maroni !

Q : Corto Maltese prend quand même beaucoup de place dans cette exposition…

Patrizia Zanotti : Corto Maltese représente effectivement une grande partie de l’œuvre de Pratt, c’est notamment celle qu’il a à la fois écrite et dessinée.

Q : les BD de Hugo Pratt sont en noir et blanc, comment se fait la rencontre avec la couleur ?

Patrizia Zanotti : Pratt dessinait toujours en noir et blanc : l’exposition essaye de garder la philosophie de ce choix, et propose en contrepoint de mettre en valeur la couleur à travers les objets. On trouve une exception, c’est le travail d’aquarelle qu’il a fait pour les représentations des Indiens d’Amérique du Nord [dont Pratt était devenu un grand connaisseur, notamment toute la période des guerres indiennes en Virginie Occidentale N.D.L.R.].

Une dernière halte pour profiter de cette invitation feutrée au voyage, et c’est le retour dans le grand couloir clair du premier étage du musée.

Pistes pédagogiques

Projets menés par le professeur documentaliste seul

Dans le cadre d’un AP ou d’un club lecture, vous pouvez explorer les pistes suivantes :

Travail autour de la bande dessinée (collège)

Qu’est-ce qu’une BD ? Comment représente-t-elle le monde ? Quel peut être son degré de réalisme ? Ici, cette question prend tout son sens, car Hugo Pratt utilise des éléments très réalistes qu’il inclut dans une fiction, aux accents quasi oniriques. On peut ainsi comparer des BD type fantasy, aux univers complètement imaginaires, avec des BD très réalistes, voire documentaires.

Réalisations :

Exposition au CDI présentant différents types de BD sous l’angle de réaliste / pas réaliste / crédible / imaginaire.

Recréer l’univers d’un auteur en mettant en regard des planches de la BD avec des objets de la vie quotidienne.

Ce travail répond aux attentes du domaine 5 du socle commun : « Organisations et représentations du monde : il exprime à l’écrit et à l’oral ce qu’il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les jugements qu’il porte sur l’œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s’appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s’appuyant sur quelques notions d’analyse des œuvres. Il s’approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine. »

Le travail de collecte de documents (lycée)

Dans le cadre des TPE cette proposition vise à sensibiliser les élèves au travail de collecte de documents : où trouver des documents fiables et comment les exploiter pour ne pas faire de paraphrase mais bien une création nouvelle. Le TPE n’est pas un exposé, mais bien un travail de recherche personnel problématisé, et doit donc générer une réflexion originale à partir de recherches.

Réalisation : étudier la collecte de documents et d’informations par Hugo Pratt et voir comment il se les réapproprie pour créer son œuvre. Transposer la méthodologie au travail personnel de chaque groupe d’élèves.

Ce travail répond aux attentes du domaine 2 du socle commun : « les méthodes et outils pour apprendre : ces compétences requièrent l’usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l’information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus. »

Travail transdisciplinaire, EPI

Cultures du monde (documentation, histoire-géographie)

Hugo Pratt était un grand voyageur et s’est beaucoup inspiré de sa propre expérience pour raconter les aventures de Corto Maltese. Il a ainsi donné une représentation du monde ; au tour des élèves de donner la leur, en s’appuyant sur leurs recherches, et sur le travail effectué en cours d’Histoire-géographie sur les activités humaines autour du monde.

Ce travail répond aux attentes du domaine 5 du socle commun : « Organisations et représentations du monde : l’élève se repère dans l’espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains et les principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant lui-même des représentations graphiques. »

Le récit d’aventure (documentation, français)

Le récit d’aventure est au programme du cycle 3, notamment en 6e. Un album de Corto Maltese peut être compris dans le corpus d’étude, et l’exposition permettra de faire un prolongement au travail effectué en classe.

Réalisation : co-construction et/ ou co-animation de la séance autour de Hugo Pratt et Corto Maltese. Co-organisation de la sortie des élèves à l’exposition, présentation d’albums au CDI.

Ce travail répond aux attentes du domaine 1 du socle commun : « des langages pour penser et communiquer : il découvre le plaisir de lire. L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c’est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée. Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l’écrit comme à l’oral un vocabulaire juste et précis. »

Figure récurrente en littérature de jeunesse, le personnage du travesti revêt des formes et des fonctions multiples. Garçon ou fille de l’auteur britannique Terence Blacker, dans lequel le jeune Sam devient Samantha le temps d’une semaine suite à un défi lancé par son cousin, est sans doute le roman le plus souvent cité sur cette thématique. D’autres romans remettent en cause la binarité de genre des adolescents, notamment en ne révélant pas, ou tardivement, le genre de leur personnage principal, comme Raph dans Je suis qui je suis de Catherine Grive ou Camille dans Troubles de Claudine Desmarteau, ou en leur donnant une apparence physique prêtant à confusion, à l’image d’Alex dans A kiss in the dark de Cat Clarke qui laisse Kate tomber amoureuse d’elle sans lui révéler qu’elle s’est trompée sur son identité, ou de Charly dans le roman éponyme de Sarah Turoche-Dromery.

Figure récurrente en littérature de jeunesse, le personnage du travesti revêt des formes et des fonctions multiples. Garçon ou fille de l’auteur britannique Terence Blacker, dans lequel le jeune Sam devient Samantha le temps d’une semaine suite à un défi lancé par son cousin, est sans doute le roman le plus souvent cité sur cette thématique. D’autres romans remettent en cause la binarité de genre des adolescents, notamment en ne révélant pas, ou tardivement, le genre de leur personnage principal, comme Raph dans Je suis qui je suis de Catherine Grive ou Camille dans Troubles de Claudine Desmarteau, ou en leur donnant une apparence physique prêtant à confusion, à l’image d’Alex dans A kiss in the dark de Cat Clarke qui laisse Kate tomber amoureuse d’elle sans lui révéler qu’elle s’est trompée sur son identité, ou de Charly dans le roman éponyme de Sarah Turoche-Dromery. d’autres genres de récits s’intéressent plus particulièrement à la condition féminine et au rapport de pouvoir existant entre les divers genres, à une autre époque ou dans un autre lieu. Bacha Posh, de Charlotte Erlih, expose la situation de ces filles afghanes élevées en garçons, tandis que parmi les romans d’aventures ou historiques, les auteurs montrent des personnages féminins dont le travestissement est nécessaire à l’accomplissement d’une mission ou simplement à leur survie, comme cela peut être le cas dans Eon et le douzième dragon d’Alison Goodman.

d’autres genres de récits s’intéressent plus particulièrement à la condition féminine et au rapport de pouvoir existant entre les divers genres, à une autre époque ou dans un autre lieu. Bacha Posh, de Charlotte Erlih, expose la situation de ces filles afghanes élevées en garçons, tandis que parmi les romans d’aventures ou historiques, les auteurs montrent des personnages féminins dont le travestissement est nécessaire à l’accomplissement d’une mission ou simplement à leur survie, comme cela peut être le cas dans Eon et le douzième dragon d’Alison Goodman.  Néanmoins, déjà mis à l’écart au sein même de la collectivité, certains types de personnages sont également mis à la marge de la littérature de jeunesse. Parmi eux, les personnages transgenres sont très peu présents dans les romans pour adolescents. Souvent associée aux combats et aux revendications des gays et des lesbiennes, ainsi qu’à toute personne ne respectant pas un certain conformisme sexuel et de genre, la transidentité demeure nettement moins visible, dans la réalité comme en littérature. Dans son étude3, Renaud Lagabrielle comptait en 2007 trente romans dans lesquels il est question d’homosexualité, tandis qu’à l’heure actuelle, les ouvrages pour adolescents s’intéressant à la transidentité se font très discrets. La Face cachée de Luna, de Julie Anne Peters, est le premier d’entre eux, paru en 2005, puis réédité en 2016 sous le titre (inadapté à mon sens) Cette fille c’était mon frère. Puis, après quelques années, sans que le sujet ne soit abordé, paraît en 2010 Le Garçon bientôt oublié de Jean-Noël Sciarini. Enfin, suite à une nouvelle période de disette, les années 2016 et 2017 voient sortir quatre romans proposant un ou plusieurs jeunes personnages transgenres. Le « caractère mineur et non représentatif » d’un tel corpus ne permet pas réellement la « constitution d’[un] canon à une époque et dans un contexte donnés4 », mais suggère au contraire la visibilité restreinte à laquelle sont confrontées les personnes transgenres au sein du paysage médiatique. Dans l’édition pour la jeunesse, le traitement de cette thématique apparaît comme négligeable, ni réellement acceptée ni banalisée.

Néanmoins, déjà mis à l’écart au sein même de la collectivité, certains types de personnages sont également mis à la marge de la littérature de jeunesse. Parmi eux, les personnages transgenres sont très peu présents dans les romans pour adolescents. Souvent associée aux combats et aux revendications des gays et des lesbiennes, ainsi qu’à toute personne ne respectant pas un certain conformisme sexuel et de genre, la transidentité demeure nettement moins visible, dans la réalité comme en littérature. Dans son étude3, Renaud Lagabrielle comptait en 2007 trente romans dans lesquels il est question d’homosexualité, tandis qu’à l’heure actuelle, les ouvrages pour adolescents s’intéressant à la transidentité se font très discrets. La Face cachée de Luna, de Julie Anne Peters, est le premier d’entre eux, paru en 2005, puis réédité en 2016 sous le titre (inadapté à mon sens) Cette fille c’était mon frère. Puis, après quelques années, sans que le sujet ne soit abordé, paraît en 2010 Le Garçon bientôt oublié de Jean-Noël Sciarini. Enfin, suite à une nouvelle période de disette, les années 2016 et 2017 voient sortir quatre romans proposant un ou plusieurs jeunes personnages transgenres. Le « caractère mineur et non représentatif » d’un tel corpus ne permet pas réellement la « constitution d’[un] canon à une époque et dans un contexte donnés4 », mais suggère au contraire la visibilité restreinte à laquelle sont confrontées les personnes transgenres au sein du paysage médiatique. Dans l’édition pour la jeunesse, le traitement de cette thématique apparaît comme négligeable, ni réellement acceptée ni banalisée.

Pourtant, la crise que traversent ces personnages dans certains de ces romans atteint son paroxysme lors de l’étape de la révélation. La transgression des normes en vigueur, faisant alors d’eux de véritables marginaux, éclate dès lors qu’ils et elles décident de se dévoiler. En apparaissant dans un lieu social sous leur figure réelle, nombreux sont immédiatement repoussé(e)s par ces autres qui jettent dans un premier temps un regard obtus, plein de haine et de dégoût, à leur égard. C’est notamment le cas de Grayson dans Le Secret de Grayson, et de Liv dans Opération pantalon, que leurs meilleures amies vont trahir après avoir découvert leurs véritables identités pour rejoindre le camp des harceleurs. Amanda, de son côté, est partie vivre chez son père, dans une autre ville, afin de fuir les agressions violentes dont elle fût victime dans son précédent lycée alors qu’elle réalisait sa transition.

Pourtant, la crise que traversent ces personnages dans certains de ces romans atteint son paroxysme lors de l’étape de la révélation. La transgression des normes en vigueur, faisant alors d’eux de véritables marginaux, éclate dès lors qu’ils et elles décident de se dévoiler. En apparaissant dans un lieu social sous leur figure réelle, nombreux sont immédiatement repoussé(e)s par ces autres qui jettent dans un premier temps un regard obtus, plein de haine et de dégoût, à leur égard. C’est notamment le cas de Grayson dans Le Secret de Grayson, et de Liv dans Opération pantalon, que leurs meilleures amies vont trahir après avoir découvert leurs véritables identités pour rejoindre le camp des harceleurs. Amanda, de son côté, est partie vivre chez son père, dans une autre ville, afin de fuir les agressions violentes dont elle fût victime dans son précédent lycée alors qu’elle réalisait sa transition. longuement, sur le mal-être et la souffrance des personnages transgenres, inhérents à la crise identitaire qu’ils traversent ainsi qu’à leur isolement et à leur stigmatisation. Leur mise à la marge par l’ordre social dominant et les discours normatifs dont ils sont la cible s’ajoutent en effet à l’inconfort extrême de posséder un corps dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Ainsi, Luna, Toni, George, Grayson, Kate, Léo et Liv se veulent l’expression des limites d’une telle situation, traduisant la vulnérabilité supérieure à laquelle sont soumis tous les adolescents transgenres.

longuement, sur le mal-être et la souffrance des personnages transgenres, inhérents à la crise identitaire qu’ils traversent ainsi qu’à leur isolement et à leur stigmatisation. Leur mise à la marge par l’ordre social dominant et les discours normatifs dont ils sont la cible s’ajoutent en effet à l’inconfort extrême de posséder un corps dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Ainsi, Luna, Toni, George, Grayson, Kate, Léo et Liv se veulent l’expression des limites d’une telle situation, traduisant la vulnérabilité supérieure à laquelle sont soumis tous les adolescents transgenres. L’idée d’une transition s’impose alors comme un besoin impérieux, un incontournable moyen de survie. Deux caractéristiques importantes liées au cheminement personnel des jeunes transgenres se détachent. D’une part, la nécessité de cette prise de décision semble dépasser les retentissements négatifs qui pourraient en découler tant la souffrance et les humiliations ressenties dans leur état actuel sont devenues lourdes à porter. D’autre part, cette transition doit passer par l’affirmation publique. Luna et Toni choisissent de commencer à porter des atours féminins dans leur vie quotidienne. De son côté, les revendications de Liv concernant son refus de porter des jupes sonnent comme la première étape de son parcours. Par ailleurs, deux personnages passent par le biais de la représentation théâtrale pour exprimer leur genre. George souhaite interpréter le personnage de Charlotte l’araignée dans la pièce de son école et y parvient grâce à sa meilleure amie avec qui elle va échanger son rôle au dernier moment. Grayson, quant à elle, obtient le rôle de Perséphone après avoir convaincu son professeur. Même Amanda, qui pouvait faire figure d’exception dans la mesure où elle arrive dans un nouvel environnement sous son identité définitive, parvient tout de même à affirmer son statut transgenre, bien que cela passe malheureusement par une révélation forcée.

L’idée d’une transition s’impose alors comme un besoin impérieux, un incontournable moyen de survie. Deux caractéristiques importantes liées au cheminement personnel des jeunes transgenres se détachent. D’une part, la nécessité de cette prise de décision semble dépasser les retentissements négatifs qui pourraient en découler tant la souffrance et les humiliations ressenties dans leur état actuel sont devenues lourdes à porter. D’autre part, cette transition doit passer par l’affirmation publique. Luna et Toni choisissent de commencer à porter des atours féminins dans leur vie quotidienne. De son côté, les revendications de Liv concernant son refus de porter des jupes sonnent comme la première étape de son parcours. Par ailleurs, deux personnages passent par le biais de la représentation théâtrale pour exprimer leur genre. George souhaite interpréter le personnage de Charlotte l’araignée dans la pièce de son école et y parvient grâce à sa meilleure amie avec qui elle va échanger son rôle au dernier moment. Grayson, quant à elle, obtient le rôle de Perséphone après avoir convaincu son professeur. Même Amanda, qui pouvait faire figure d’exception dans la mesure où elle arrive dans un nouvel environnement sous son identité définitive, parvient tout de même à affirmer son statut transgenre, bien que cela passe malheureusement par une révélation forcée.

côté. Mais lorsque les parents de Paul décident de divorcer, tout se complique. Chamboulé, le jeune garçon pourra compter sur l’aide et le soutien de ses voisins, qui iront jusqu’à lui organiser une fête ! Une belle histoire de solidarité, d’amitié, d’amour, dans un immeuble de Francfort.

côté. Mais lorsque les parents de Paul décident de divorcer, tout se complique. Chamboulé, le jeune garçon pourra compter sur l’aide et le soutien de ses voisins, qui iront jusqu’à lui organiser une fête ! Une belle histoire de solidarité, d’amitié, d’amour, dans un immeuble de Francfort. Littérature jeunesse oblige, de nombreux auteurs offrent de belles et touchantes histoires sur la solidarité entourant les enfants, lorsque ceux-ci vivent des situations difficiles. C’est le cas de Mei, dans le roman Tu peux pas rester là de Jean-Paul Nozière. La jeune fille vit avec sa mère Hua, dans une petite ville de province. Mais les gendarmes de la ville ont reçu l’ordre d’expulser les « sans-papiers », et la mère et la fille sont dans ce cas… Impossible pour les habitants de ne rien faire, et une chaîne de solidarité va rapidement se monter : amis, directrice de l’école, inconnus… tous se mobilisent. Un roman fort, qui ne peut laisser indifférent.

Littérature jeunesse oblige, de nombreux auteurs offrent de belles et touchantes histoires sur la solidarité entourant les enfants, lorsque ceux-ci vivent des situations difficiles. C’est le cas de Mei, dans le roman Tu peux pas rester là de Jean-Paul Nozière. La jeune fille vit avec sa mère Hua, dans une petite ville de province. Mais les gendarmes de la ville ont reçu l’ordre d’expulser les « sans-papiers », et la mère et la fille sont dans ce cas… Impossible pour les habitants de ne rien faire, et une chaîne de solidarité va rapidement se monter : amis, directrice de l’école, inconnus… tous se mobilisent. Un roman fort, qui ne peut laisser indifférent. de foot de Tanzanie, après un premier match contre l’Allemagne, est invitée à jouer le match retour en Europe. Mais effectuer un tel déplacement n’est pas chose aisée ! Il faudra tout le courage et la conviction des jeunes de l’équipe pour créer un large élan de solidarité et permettre au match de se jouer.

de foot de Tanzanie, après un premier match contre l’Allemagne, est invitée à jouer le match retour en Europe. Mais effectuer un tel déplacement n’est pas chose aisée ! Il faudra tout le courage et la conviction des jeunes de l’équipe pour créer un large élan de solidarité et permettre au match de se jouer. éruption solaire. Et comme si ce n’était pas suffisant, une terrible épidémie décime les survivants. Et on en rajoute une louche : la contamination par le virus rend les malades particulièrement agressifs. Difficile de pouvoir vivre, et même survivre, dans des conditions pareilles. C’est au prix d’une nécessaire entente et solidarité que Julia, Shawn et Mouette vont se battre pour s’en sortir…

éruption solaire. Et comme si ce n’était pas suffisant, une terrible épidémie décime les survivants. Et on en rajoute une louche : la contamination par le virus rend les malades particulièrement agressifs. Difficile de pouvoir vivre, et même survivre, dans des conditions pareilles. C’est au prix d’une nécessaire entente et solidarité que Julia, Shawn et Mouette vont se battre pour s’en sortir…