La production éditoriale reste pléthorique, et dans tous les domaines de la non-fiction : animaux, sport, cuisine, société, etc. Je ne vous ferai pas l’affront de vous présenter des documentaires autour des thématiques au programme, notamment en classe de 6e ou 5e (oui les ouvrages sur l’Égypte ancienne ou la mythologie, c’est vous que je regarde), qui sont de toute façon largement achetés, rachetés, réédités et empruntés.

Toutefois, les usages et les centres d’intérêt des élèves évoluent, et c’est pourquoi je vous propose quelques pistes pour adapter votre politique documentaire. Loin d’être exhaustive, cette sélection de titres et/ou collections susceptibles de faire renouer les élèves avec les documentaires, est fondée sur la problématique suivante : si tout est disponible sur le web, les livres mis à disposition doivent impérativement offrir une « plus-value » par rapport à l’informatique.

Loisirs, recherches personnelles

Certains types de documentaires sont empruntés et consultés par les élèves avec toujours le même succès, notamment parce qu’il est difficile de trouver facilement l’équivalent sur le web.

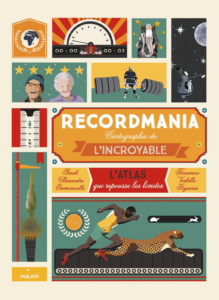

Les Guiness books et apparentés

On peut bien entendu trouver des sites internet avec des records, des photos extraordinaires, mais il faudra fouiller un peu, et les ordinateurs du CDI sont rarement dédiés à cet usage. Les Guiness Book et autres remplissent très bien cette fonction de traînailler en cherchant quand même à s’amuser. Ce genre d’ouvrages, un peu fourre-tout, joue sur l’effet waouh1 : on les regarde pour être émerveillés ou horrifiés par des records improbables. Outre le Guiness des Records mis à jour chaque année, vous avez la série Terramania, Recordmania, Anatomia, etc. Ces ouvrages présentent sous la forme moderne d’infographie différents records : on retrouve la multitude d’infos rapides à picorer, le grand format. Parus depuis 2012 chez Gallimard, la série des Oh ! Le corps humain, L’espace, les dinosaures, rencontre également un franc succès.

Les livres à réalité augmentée

Depuis quelques années, les maisons d’édition se lancent dans un autre type d’ouvrages waouh : les livres à réalité augmentée, qui proposent, après installation de l’application sur tablette ou smartphone, de flasher des QRcodes ou des logos et ainsi lancer une vidéo ou faire appaître l’animal en 3D sur la page. Ce type d’ouvrages, essentiellement gadget, permet toutefois de dépoussiérer un peu le documentaire, et montrer que papier et numérique ne sont pas nécessairement opposés. À voir ensuite avec vos moyens techniques et la politique de votre établissement concernant le téléphone portable2. Glénat a ainsi lancé Les Prédateurs en réalité augmentée, L’Univers en réalité augmentée, Fleurus a lancé la collection Voir avec un drone, qui amusera plutôt les plus jeunes.

Adolescence, puberté, sexualité

Aucun. e prof doc de collège ne me contredira : le rayon adolescence (souvent en 305.23 et suivants) est régulièrement retrouvé sens dessus dessous, et c’est de là que résonnent souvent les gloussements à la récréation. Dans un collège, où la moitié de la population est en train de subir des transformations physiques, psychologiques et hormonales comme jamais elle n’en aura plus en un temps aussi court, quoi de plus normal ? D’autant plus que ces sujets ne peuvent pas faire l’objet d’une recherche sur Internet : d’une part il est hors de question que qui que ce soit voit qu’ils ou elles ont tapé « taille sexe normal » ou « règles enceinte » dans un moteur de recherche, d’autre part car il est fort probable d’un  filtre bloque les recherches contenant des mots-clés liés à la sexualité, afin d’éviter les mauvaises surprises. C’est là que le travail des profs-docs est important : adieu donc ces horribles Dico des filles3 ou autres et place aux nouvelles collections. On peut ainsi citer la collection qui remplace les anciens Oxygène et Hydrogène chez La Martinière Jeunesse, intitulée Plus d’oxygène : on y trouve des titres tels que Tout sur le zizi, Planète filles (écrit par Moka), Love mode d’emploi, Questions intimes rien que pour les filles, etc. Les autrices venues du monde du blog arrivent également dans les CDI grâce à des ouvrages francs et drôles tels que Les Règles, quelle aventure, d’Elise Thiébaut et Mirion Malle. Paru en 2014, l’excellent Est-ce que ça arrive à tout le monde ? avait réussi le pari de montrer des vrais corps d’ados en photos sans susciter la gêne grâce à des trouvailles photographiques. Citons enfin la collection Adulte, mais pas trop, de la maison d’édition suisse Limonade, écrite par Stéphane Clerget et illustrée par Soledad Bravi, qui propose des titres assez réussis comme Bien vivre ta première relation sexuelle… si tu es une fille, ou Comment être gay et heureux, lesbienne et sereine.

filtre bloque les recherches contenant des mots-clés liés à la sexualité, afin d’éviter les mauvaises surprises. C’est là que le travail des profs-docs est important : adieu donc ces horribles Dico des filles3 ou autres et place aux nouvelles collections. On peut ainsi citer la collection qui remplace les anciens Oxygène et Hydrogène chez La Martinière Jeunesse, intitulée Plus d’oxygène : on y trouve des titres tels que Tout sur le zizi, Planète filles (écrit par Moka), Love mode d’emploi, Questions intimes rien que pour les filles, etc. Les autrices venues du monde du blog arrivent également dans les CDI grâce à des ouvrages francs et drôles tels que Les Règles, quelle aventure, d’Elise Thiébaut et Mirion Malle. Paru en 2014, l’excellent Est-ce que ça arrive à tout le monde ? avait réussi le pari de montrer des vrais corps d’ados en photos sans susciter la gêne grâce à des trouvailles photographiques. Citons enfin la collection Adulte, mais pas trop, de la maison d’édition suisse Limonade, écrite par Stéphane Clerget et illustrée par Soledad Bravi, qui propose des titres assez réussis comme Bien vivre ta première relation sexuelle… si tu es une fille, ou Comment être gay et heureux, lesbienne et sereine.

Les émotions

Accueillir ses émotions, les exprimer qu’on soit une fille ou un garçon est une thématique qui est de plus en plus souvent traitée : elle est désormais au programme de la maternelle, et fait l’objet de séquences pédagogiques. Pour les ados, vous avez des ouvrages tels que Comment faire de ton hypersensibilité une force, chez Limonade, Deviens ton ami(e), la confiance en soi, mode d’emploi, chez Amaterra, Le Superguide pour enfin oser être soi, chez La Martinière Jeunesse, ou sur un mode plus humoristique, Transforme-toi, de Claudine Desmarteau, chez Flammarion Jeunesse.

Visées pédagogiques

Les ouvrages que nous allons voir maintenant sont des ouvrages qui seront sans doute consultés moins spontanément : ils auront donc besoin de votre aide ! Je vous propose quelques pistes, mais ensuite libre à vous d’adapter ces propositions, suivant votre sensibilité et votre public. L’idée est de présenter aux élèves des livres avec une vraie valeur ajoutée.

Les livres engagés

Au collège, les élèves commencent à découvrir la notion d’engagement : prendre parti pour une idée, la défendre, la confronter à d’autres. Internet est une vaste agora, mais il est plus facile d’y trouver du pugilat qu’une réflexion nuancée. Certains éditeurs ont une ligne éditoriale forte, à laquelle on n’est pas obligé d’adhérer, mais qui permet de montrer aux élèves comment on défend une idée. Les éditions La ville brûle, au discours ancré très à gauche, ont sorti des albums tels que On n’est pas des moutons, On n’est pas des poupées, et pour les plus grands Pourquoi les pauvres sont-ils de plus en plus pauvres et les riches de plus en riches, des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, ou Liberté d’expression, a-t-on le droit de tout dire ? de Daniel Schneidermann. La maison d’édition Talents Hauts a à son catalogue des ouvrages (certes de fiction) qui traitent des discriminations et du sexisme en particulier.

Éducation aux médias et à l’information

L’EMI faisant partie des missions des profs-docs, il semble évident qu’une partie du fonds soit consacrée à cette thématique. Il sera ici question des ouvrages pour les élèves, pas du fonds professionnel. Les maisons d’édition suivent l’air du temps, et la plupart proposent des ouvrages consacrés à l’information, les infox, les théories du complot. On notera que certains titres recoupent la notion d’information et la notion d’engagement, comme pour l’ouvrage cité plus haut A-t-on le droit de tout dire ? où la question de l’accès et l’information, sa diffusion et surtout son interprétation prennent un tour politique. Aux éditions Le Calicot, on trouve Croire ou pas aux complots, de Philippe Godard, un petit opus qui adopte une position d’écoute face aux complotistes, afin d’essayer de réactiver leur sens critique. Du même auteur, illustré par Marion Montaigne, on a La Toile et toi, chez Gulf Stream Éditeur.

On trouvera aussi pléthore de titres autour des l’usage des écrans : Touche pas à ma vie privée !,

Découvre qui te surveille et comment t’en protéger chez Albin Michel Jeunesse, Guide de survie pour accros aux écrans, de Serge Tisseron chez Nathan, ou Tous connectés de Mathilde Giad chez La Martinière Jeunesse.

Beaux-arts

On mettra dans cette catégorie les ouvrages sur l’art, l’Histoire des arts, mais également tous les livres à système (pop-up, filtres, etc.) qui font basculer le livre quasiment dans la catégorie du bel objet. Les éditions Palette… ont un catalogue remarquable, avec des reproductions de grande qualité et des explications claires et complètes. Pour le collège, voire le lycée, la série Art et… est très réussie, notamment Art et la politique, Art et jeux vidéo, Art et musique ; mais également la collection Création contemporaine. Actes Sud Junior développe également son catalogue de livres d’arts pour les ados, avec des ouvrages au format allongé, écrit par Céline Delavaux : La Vie en Typo et La Vie en couleurs. Livres d’art pour la forme mais presque aussi pour le fonds, les magnifiques ouvrages Humanissime et Illuminature du collectif Carnovsky émerveilleront les élèves.

Le sujet est inépuisable, et cette sélection, loin de toute tentative d’exhaustivité, n’a pour objectif que de vous proposer des pistes pour une politique documentaire qui puisse venir concurrencer le réflexe numérique.

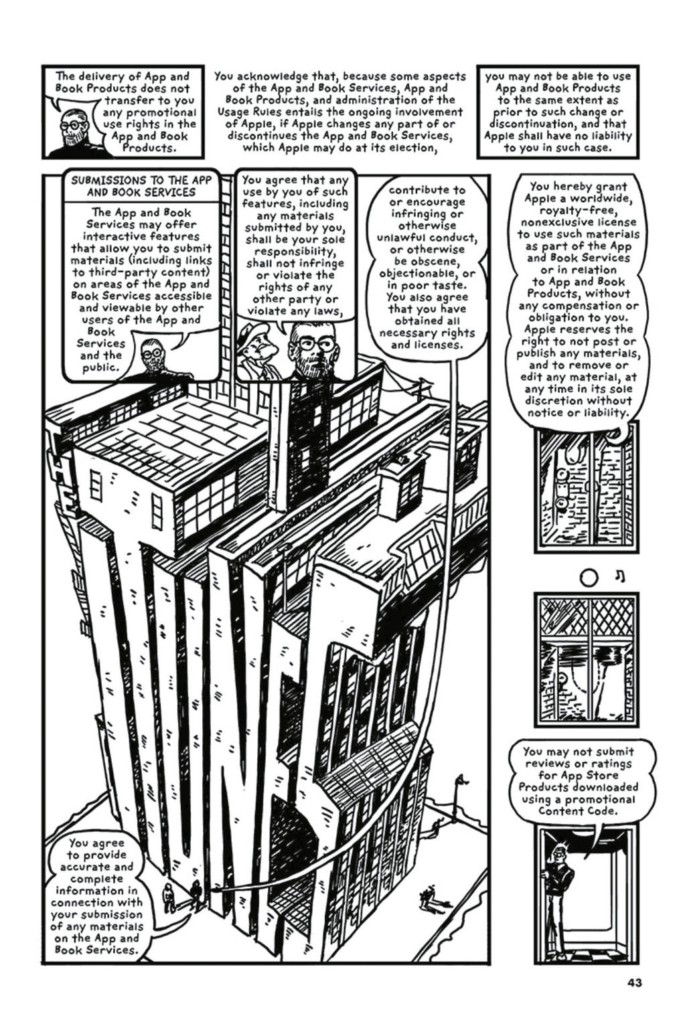

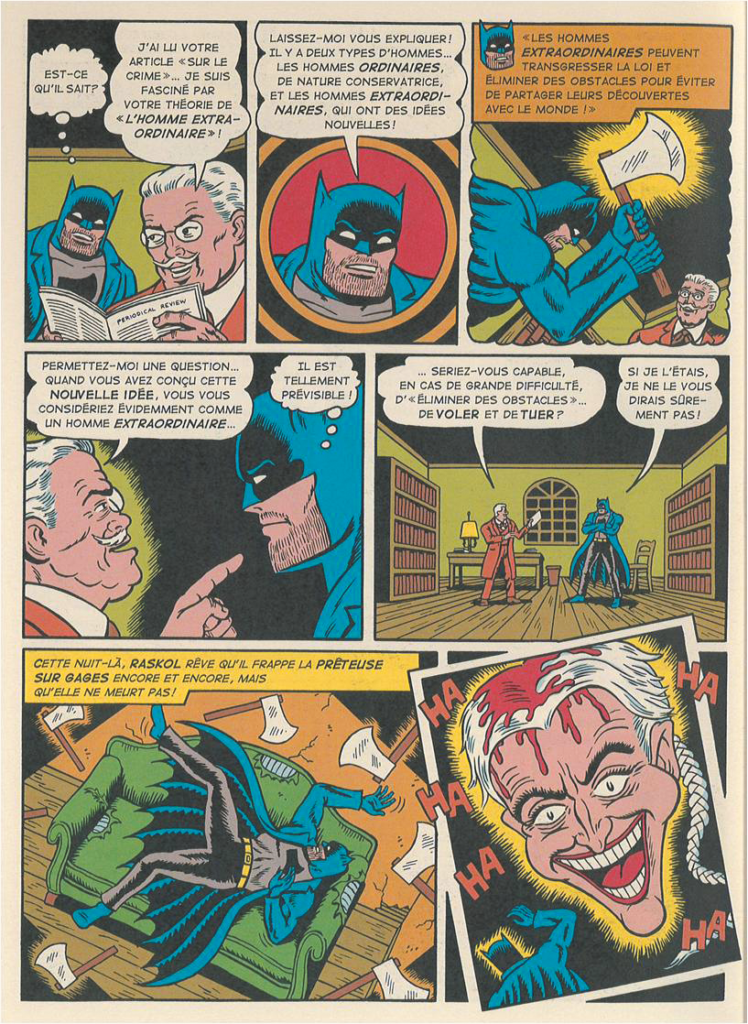

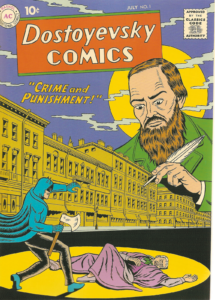

des bandes du Golden Age dans une trame littéraire tragique et classique, jetant des ponts entre cette littérature reconnue et un genre injustement méprisé ». Et effectivement, entre Raskolnikov et Batman, une affinité existe, mise en valeur par R. Sikoryak. Raskolnikov, ancien étudiant qui vit dans la solitude et la pauvreté, assassine une vieille prêteuse sur gage pour lui voler son argent. Or si l’on se concentre sur la justification de son acte par l’auteur russe, Raskolnikov en devient un prétendant à la surhumanité : « Les hommes ordinaires doivent vivre dans l’obéissance et n’ont pas le droit de transgresser la loi […] Les individus extraordinaires, eux, ont le droit de commettre tous les crimes et de violer toutes les lois pour cette raison qu’ils sont extraordinaires ». On n’est pas loin de la définition du super-héros, et le choix par Sykoryak de Batman dont l’âme sombre et les motivations douteuses ont souvent été exposées révèle ses fondements dans la planche de la page 51 ci-jointe. Raskolnikov et Batman s’imaginent au-dessus de la loi, en tout cas, ils sont prêts à la transgresser. Et ils estiment qu’il est juste d’employer des mesures extraordinairement cruelles pour lutter contre ce qu’ils considèrent être injustes.

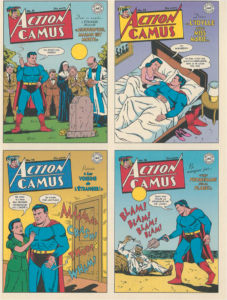

des bandes du Golden Age dans une trame littéraire tragique et classique, jetant des ponts entre cette littérature reconnue et un genre injustement méprisé ». Et effectivement, entre Raskolnikov et Batman, une affinité existe, mise en valeur par R. Sikoryak. Raskolnikov, ancien étudiant qui vit dans la solitude et la pauvreté, assassine une vieille prêteuse sur gage pour lui voler son argent. Or si l’on se concentre sur la justification de son acte par l’auteur russe, Raskolnikov en devient un prétendant à la surhumanité : « Les hommes ordinaires doivent vivre dans l’obéissance et n’ont pas le droit de transgresser la loi […] Les individus extraordinaires, eux, ont le droit de commettre tous les crimes et de violer toutes les lois pour cette raison qu’ils sont extraordinaires ». On n’est pas loin de la définition du super-héros, et le choix par Sykoryak de Batman dont l’âme sombre et les motivations douteuses ont souvent été exposées révèle ses fondements dans la planche de la page 51 ci-jointe. Raskolnikov et Batman s’imaginent au-dessus de la loi, en tout cas, ils sont prêts à la transgresser. Et ils estiment qu’il est juste d’employer des mesures extraordinairement cruelles pour lutter contre ce qu’ils considèrent être injustes. Observons une seconde rencontre proposée dans Masterpiece Comics, cette fois-ci entre Superman, de Siegel et Shuster, et L’Étranger d’Albert Camus. Le récit est condensé en huit couvertures d’Action Camus qui caricaturent les couvertures d’Action Comics, magazine qui publiait Superman. Ici, si le principe de l’hybridation est le même que précédemment, l’adaptation se double d’une contrainte, celle de la réduction.

Observons une seconde rencontre proposée dans Masterpiece Comics, cette fois-ci entre Superman, de Siegel et Shuster, et L’Étranger d’Albert Camus. Le récit est condensé en huit couvertures d’Action Camus qui caricaturent les couvertures d’Action Comics, magazine qui publiait Superman. Ici, si le principe de l’hybridation est le même que précédemment, l’adaptation se double d’une contrainte, celle de la réduction.