Institutions / Centres de recherche

Au premier rang des sources institutionnelles, on peut citer bien sûr le site du ministère de la Transition Écologique ( https://www.ecologie.gouv.fr/) qui, dans l’onglet « Climat et biodiversité », propose une infographie claire sur les liens entre réchauffement climatique et impact sur la biodiversité.

On peut y retrouver également le suivi des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat et les mesures proposées dans la loi Climat.

https://www.ecologie.gouv.fr/suivi-convention-citoyenne-climat/

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), créé en 1988 pour effectuer régulièrement un état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques liées aux changements climatiques, met en ligne les rapports complets qui détaillent et évaluent les causes, les répercussions et les stratégies possibles pour prévenir ou réduire les effets du réchauffement climatique, ainsi que des données en open source sur le climat http://www.ipcc.ch/

Mémo : Le GIEC et l’ex-Vice-Président des États-Unis, Al Gore, ont reçu le prix Nobel de la paix en 2007 pour leur contribution dans le domaine des changements climatiques.

L’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) met en ligne ses rapports d’activité, les données chiffrées des différents indicateurs de réchauffement ainsi qu’une base de données qui recense tous les travaux de recherche sur le sujet https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc

Météo-France donne accès à un grand nombre de statistiques sur le climat en France, une mine d’or pour travailler avec des lycéens sur les changements climatiques à partir des données brutes (en mathématiques ou en géographie par exemple), notamment avec le jeu de données MéteoNet https://donneespubliques.meteofrance.fr/

On peut également exploiter Climat HD, un ensemble d’animations et d’infographies sur l’évolution du climat qui permettent de comparer en un seul coup d’œil les données météo actuelles avec les tendances des prévisions climatiques au cours du XXIe siècle http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

L’Institut Pierre Simon Laplace est un institut de recherches en sciences de l’environnement qui regroupe plusieurs laboratoires scientifiques d’études et de modélisation du climat. Dans sa rubrique « Pour tous », on trouve des dossiers thématiques sur le climat, des exemples d’expériences pour étudier le cycle du carbone au collège et au lycée ( http://www.ipsl.fr/fr/Pour-tous/Espace-pedagogique), des références bibliographiques et des vidéos et animations documentaires sur les changements climatiques.

Temps forts

La Semaine du climat se déroule chaque année début octobre et est couplée avec la Fête de la Science. Les établissements scolaires sont invités à organiser des débats et des animations autour des enjeux scientifiques et sociétaux du changement climatique. Plus d’infos sur https://www.education.gouv.fr/la-semaine-du-climat-5390

Elle coïncide par ailleurs avec la Semaine Européenne du Développement Durable qui a lieu fin septembre. Retrouvez tout un catalogue d’actions réalisées à cette occasion sur le site de l’Agenda 2030, notamment en bibliothèques, ainsi que les visuels et les contenus des 17 objectifs du développement durable fixés par l’Unesco.

https://www.agenda-2030.fr/

Journée internationale de la Terre chaque année le 22 avril https://www.un.org/fr/observances/earth-day

Jour du dépassement de la Terre : estimée à début août en 2017 et 2018, au 29 juillet en 2019, au 22 août en 2020. Cette journée correspond à la durée annuelle (même si son mode de calcul est contesté par certains scientifiques) durant laquelle l’Humanité aurait consommé toutes les ressources que produit la planète par an, le surplus entamant les réserves sur le long terme. Un bon moyen d’éveiller les consciences en se faisant l’écho de cette date qui a tendance à arriver de plus en plus tôt dans l’année.

Expositions virtuelles et itinérantes

Cartooning for Peace : Dessine-moi l’écologie. Le dessin de presse mis au service de la prise de conscience écologique, une bonne manière d’allier EMI et Éducation au développement durable, grâce aux données chiffrées proposées par cette exposition qu’accompagnent des dessins de presse issus des quatre coins du monde. Prêt gratuit pour les établissements scolaires en partenariat avec chaque section départementale de la MGEN. https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-moi-lecologie/

À acheter en complément de l’exposition : le livre qui regroupe tous les dessins de presse sur ce thème. Arthus-Bertrand, Yann, préfacier. Ça chauffe pour la planète ! : 60 dessins de presse. Gallimard Loisirs, 2018. Cartooning for Peace.

Deux expositions sont disponibles en versions PDF sur le site du ministère de la Transition Écologique et empruntables en expositions itinérantes (gratuit, frais de transport à la charge de l’emprunteur). Le climat change et Comprendre le changement climatique. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_plaquette_presentation_expositions.pdf

Plusieurs expositions téléchargeables en PDF sont proposées par l’Institut Pierre-Simon Laplace. Deux expositions pour les collégiens : Quel climat pour demain ? et Les glaces du Groenland : témoins et acteurs du changement climatique et une exposition pour les lycéens, Climat, eau, vie : la Terre, une exception dans l’Univers ?

https://www.ipsl.fr/Pour-tous/Les-expositions-telechargeables

L’ADEME en lien avec le Réseau Action Climat propose également des expositions itinérantes ou à télécharger en PDF.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/exposition-changement-climatique-2015-v2.pdf

Pistes pédagogiques

Dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information, on peut envisager une séquence pédagogique au CDI qui décrypte les différents discours sur le climat, notamment en comparant l’utilisation et le détournement des données statistiques dans les thèses climato-sceptiques. L’analyse de sites web et de discours de personnalités réfutant le réchauffement climatique peut donner lieu à une meilleure compréhension des notions de désinformation, de propagande et de manipulation médiatique. Un travail sur l’analyse critique des informations à faire en collaboration avec les enseignants de mathématiques, de SVT et d’histoire-géographie par exemple.

Utiliser les supports des Fresques du Climat (42 cartes) pour aborder sous la forme d’un atelier les liens de causes et de conséquences de l’impact humain sur le climat, et son aspect systémique. Ce travail peut être préparé en amont par des recherches factuelles sur l’un des aspects des changements climatiques et trouver comme finalisation la réalisation de la Fresque, ensuite exposée au CDI. https://fresqueduclimat.org/

La Semaine du climat début octobre peut être l’occasion de créer un temps fort dans l’établissement en faisant venir des expositions, des intervenants sur le thème du changement climatique, ainsi qu’en programmant des projections de films documentaires accompagnés de débats. On peut également penser à un forum associatif qui regrouperait des stands d’associations locales promouvant des initiatives d’engagement citoyen pour lutter contre le réchauffement climatique. La création d’un éco-club toute l’année et les réunions des éco-délégués peuvent permettre d’avoir un vivier d’ambassadeurs du climat dans l’établissement, qui relaient les informations et organisent des actions.

Il est possible de participer au Prix de l’Éducation pour le Climat qui récompense chaque année un projet pédagogique innovant en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce prix est organisé par le Forum International de la Météo et du Climat qui se tient chaque année à Paris début mai. Leur site propose par ailleurs des conférences en ligne sur ce thème.

https://forumeteoclimat.com/education/prix-education/

Autre possibilité : une participation au Concours Jeunes Reporters pour l’Environnement, ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans. Il s’agit d’envoyer sur la plate-forme un reportage (article écrit, vidéo ou podcast au choix), qui traite d’un sujet lié aux objectifs du développement durable, et présente au moins deux acteurs de terrain apportant des solutions concrètes. Une façon de lier EMI et EDD. https://jeunesreporters.org/presentation/le-concours/

Dans les programmes

Synthèse sur l’éducation au développement durable dans les différentes disciplines du 2d degré https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136

Texte de référence : Renforcement de l’éducation au développement durable – Agenda 2030. BO n° 36 du 24/09/2020. https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm

Collège

Les relations entre les humains et leur environnement sont traitées en :

Français et Arts : représentations de la Nature dans les domaines artistiques.

Histoire : les différentes phases des changements climatiques depuis l’industrialisation.

Technologie : les contraintes environnementales dans la conception d’un objet.

Géographie : la notion de développement durable abordée pour en mesurer l’impact sur l’organisation de la société.

SVT et EMC : la question de la responsabilité et de l’engagement pour défendre l’environnement.

Lycée

Seconde, SVT : impact des activités humaines sur leur milieu.

Seconde, Histoire-Géographie : thème « Sociétés et environnements : des équilibres fragiles ».

Première, Enseignement scientifique : rôle des activités humaines sur le climat.

Première, EMC : question des responsabilités individuelles et collectives dans les thématiques environnementales.

Terminale, Enseignement scientifique : les trois thèmes peuvent se rattacher aux enjeux climatiques thème 1 : «science, climat et société» ; thème 2 : «le futur des énergies» ; thème 3 : «une histoire du vivant».

Terminale, Spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : thème consacré à « l’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire. »

Terminale, Sciences économiques et sociales : chapitre « Quelle action publique pour l’environnement ? »

Terminale, Langues vivantes : l’enseignement commun et de spécialité de 1re et de Tle comprend un axe d’étude intitulé «Innovations scientifiques et responsabilité».

Galerie des personnalités et essayistes climato-sceptiques

Les deux géophysiciens Vincent Courtillot et Jean-Louis Le Mouël.

Jean-Marc Bonamy, avec Réchauffement climatique : le pavé dans la mare. 2018

Christian Gerondeau. Climat, j’accuse. 2017 et Le CO2 est bon pour la planète : Climat, la grande manipulation, 2015.

Le physicien François Gervais : L’Innocence du Carbone, 2013 et L’urgence climatique est un leurre, 2018.

Du côté des hommes politiques : Donald Trump, Jair Bolsonaro (président du Brésil), Scott Morrison et Michael McCormack, respectivement Premier Ministre et Vice-Premier Ministre australiens.

À noter : lorsque l’on tape sur Google les mots-clés « livre réchauffement climatique », on trouve dans les premiers résultats une sélection proposée par « Apprendre par les livres » qui mélange essais fiables et un grand nombre de livres climato-sceptiques, notés « incontournable », « excellent », etc.

Sur la même problématique, à lire absolument :

Sénécat, Adrien. Comment la désinformation sur le climat se diffuse et se finance sur Youtube ? Le Monde. 17/01/2020

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/17/comment-la-desinformation-sur-le-climat-se-diffuse-et-se-finance-sur-youtube_6026186_4355770.html

Ressources numériques

Enquête de l’ADEME (= Agence de la Transition Ecologique) : 20e baromètre sur les représentations sociales de l’effet de serre et des changements climatiques. Octobre 2019. Cette étude permet de voir que la préoccupation environnementale augmente globalement dans l’opinion des Français, mais que la place du scepticisme sur l’opinion publique, notamment en ce qui concerne les causes du réchauffement climatique, reste présente pour un tiers d’entre eux.

https://www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-20-eme-vague

Sur le site Climate Chance.org, un portail de ressources, la Bibliothèque du Climat, renvoie à des rapports, ressources en open data, sites et infographies.

https://www.climate-chance.org/portail-action/bibliotheque-climat/

Le site donne également accès aux actes de la COP24 qui s’est déroulée en Pologne en 2018 : https://www.climate-chance.org/agenda/cop24/

Le portail de ressources pédagogiques et éducatives Eduscol comprend une rubrique complète et intéressante sur le changement climatique (dans Éducation au Développement durable)

https://eduscol.education.fr/1132/changement-climatique

Canopé propose un dossier en ligne, Sciences et Climat, qui regroupe plusieurs vidéos de chercheurs climatologues, dans un but de vulgarisation scientifique sur ce thème. https://www.reseau-canope.fr/cop-21/sciences-et-climat.html

Le site Réseau Action Climat propose des informations présentées sous forme de contre-argumentaires, en réfutant point par point des affirmations climatosceptiques erronées. https://reseauactionclimat.org/reponses-climatosceptiques/

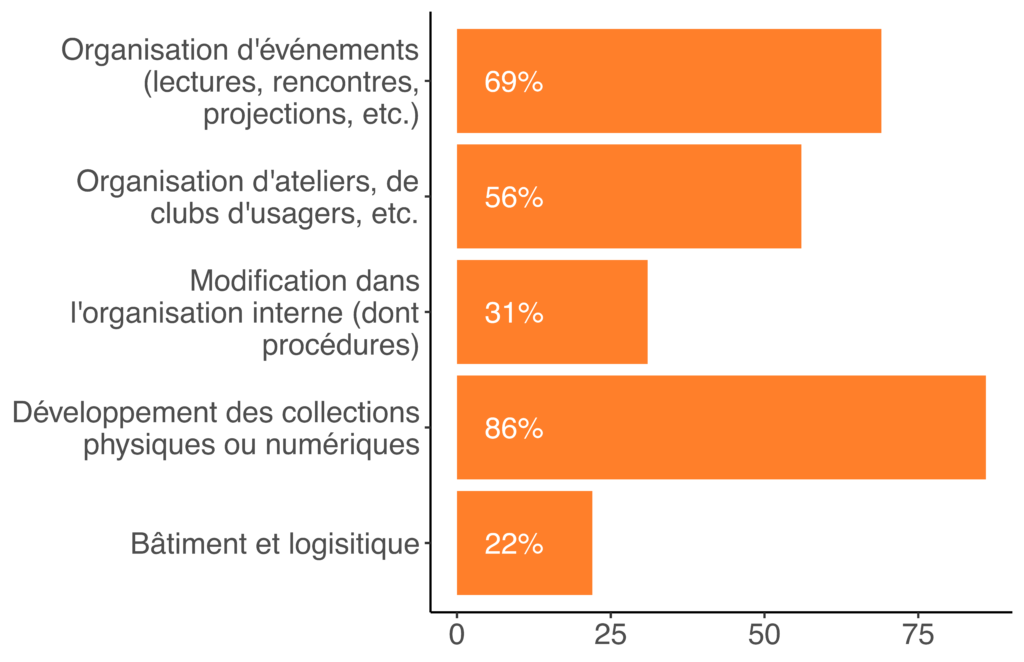

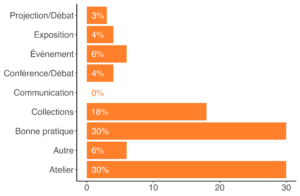

Séminaire en ligne #BiblioCovid19 de l’ENSSIB : épisode 6 consacré au changement climatique. «J’ai vu un sanglier dans la rue : les bibliothèques et la transition écologique et solidaire». Réflexion sur les actions, médiations et projets à mener en bibliothèques et en centres de documentation autour de la littératie climatique. https://enssib.libguides.com/c.php?g=679447&p=4842911&preview=382ca0457ce71eff37010a7bda8e89ca Accès à la synthèse de cet épisode 6, via le blog de Raphaëlle Bats http://raphaellebats.blogspot.com/2020/10/synthese-episode7.html

Un site très intéressant à consulter : « Le climat en questions » propose des réponses de scientifiques et de chercheurs aux questions que l’on peut se poser sur les changements climatiques, l’évolution actuelle et future du climat, le fonctionnement du système climatique, l’observation des phénomènes climatiques. Chaque réponse renvoie à d’autres questions sur le même thème ou sur des thèmes connexes. On peut également tester ses connaissances à l’aide de quiz.

http://www.climat-en-questions.fr/

Sur Le blob, le portail de ressources scientifiques de la Cité des sciences et du Palais de la découverte, on retrouve un grand nombre de vidéos de scientifiques consacrées à la thématique du changement climatique avec les mots clés « réchauffement climatique » https://leblob.fr/recherche?keys=r%C3%A9chauffement+climatique&type=All&thematic=All&genre=All&public=All&accessibility=All

Documents audios

Podcasts

Gardette, Hervé. Les climatosceptiques, de Steve Bannon à Naomi Seibt, La Transition, France Culture, 27/02/2020. https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/les-climato-sceptiques-de-steve-bannon-a-naomi-seibt

Lagarde, Yann, A-t-il vraiment fait 20 degrés en Antarctique ? Les idées Claires, France Culture, 26/02/2020. https://www.franceculture.fr/environnement/a-t-il-vraiment-fait-20-degres-en-antarctique

Martin, Nicolas. Le réchauffement climatique est-il lié à l’activité humaine ? France Culture, 2018. https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/le-rechauffement-climatique-est-il-lie-a-lactivite-humaine

Réchauffement climatique : est-il déjà trop tard ? France Culture, 2019. https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/rechauffement-climatique-est-il-deja-trop-tard

Pour les 7-12 ans

Vidard, Mathieu, Sarfaty, Lucie, Weber, Romain. Olma, épisode 19 : Le climat et le réchauffement climatique. France Inter, 17/02/21. Durée : 13 minutes.

Filmographie

Documentaires

Borrel, Philippe. L’Urgence de ralentir, Arte éditions, 2014, 52 minutes.

Cuvelier, Franck. Vasselin, Pascal. La Fabrique de l’ignorance, Arte, 2020, 97 minutes. Sur l’agnotologie, la science qui étudie la « production d’ignorance » sous couvert de sciences instrumentalisée. https://www.arte.tv/fr/videos/091148-000-A/la-fabrique-de-l-ignorance/

Dion, Cyril. Demain. 2015. 2 h

Dion, Cyril. Après demain. 2018. 1 h 12

Gameau, Damon. 2040. 2019. 1 h 32

Gore, Al. Une suite qui dérange : le temps de l’action. 2017. 1 h 39

Medigue Hélène. On a 20 ans pour changer le monde. 2017. 1 h 26.

Noualhat, Laure. Guérin, Franck. Climato-sceptiques : la guerre du climat, 2014, 52 minutes.

Fictions

Devlin, Dean. Geostorm. 2017. 1 h 49

Emmerich, Robert. Le jour d’après. 2004. 2 h 04.

Zeitlin, Benh. Les bêtes du Sud sauvage. 2012. 1 h 32.

Série

L’Effondrement. (Canal +). Saison 1 en 8 épisodes. 2020.

Web-séries et vidéos en ligne

Data Science vs Fake : Le réchauffement climatique n’existe pas. 3 minutes. 2019.

https://www.arte.tv/fr/videos/089156-003-A/data-science-vs-fake/

Et aussi, Internet ne pollue pas ; Mesurer la perte de la biodiversité ; La fonte des glaciers fait monter les océans etc. Data Science vs Fake est une série de films d’animation conçue pour lutter contre les idées reçues et les fausses informations, en donnant les chiffres à voir grâce aux data visualisations. Une collection réalisée par Pascal Goblot, avec leblob.fr et France TV Éducation.

Reconnexion est une série Arte qui explique le lien entre deux choses qui n’ont à priori rien à voir : un papillon et un panneau solaire, une algue et l’œil, l’or et le changement climatique… Le lien, c’est bien évidemment les découvertes scientifiques. Dans chaque épisode, les chercheurs expliquent leurs travaux de façon très simple : un bon moyen d’éveiller la curiosité des élèves pour les métiers de la recherche, ainsi que pour la science en général. https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017844/reconnexion/

Hugo Décrypte. La Théorie de l’effondrement. 2018, 1 vidéo : 4 min 32 s. https://www.youtube.com/watch?v=8gUhAq7SpZI

Ledit, Guillaume. Lanceurs d’alerte ou survivalistes sectaires : qui sont vraiment les collapsologues ? Usbek & Rica, 2019 https://usbeketrica.com/article/lanceurs-d-alerte-ou-survivalistes-sectaires-qui-sont-vraiment-les-collapsologues