L’adolescence

Une arrivée tardive dans la Bande Dessinée

La figure de l’adolescent est quasiment inexistante dans la bande dessinée francophone jusqu’à l’aube des années 1990. Les jeunes héros de papier illustré sont des enfants, dont les péripéties doivent être conformes à la loi très morale du 2 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse2 qui stipule que :

« Les publications ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, à inspirer ou à entretenir des préjugés ethniques ou sexistes ».

Les héros sont donc de jeunes personnes aux comportements adultes qui auraient ainsi évité l’âge problématique, contestataire et subversif propre à l’adolescence. À propos du personnage de Tintin, Benoît Peeters, théoricien de la bande dessinée et spécialiste de l’univers d’Hergé, considère que « Tintin n’a pas d’âge véritable : tantôt il semble appartenir à l’enfance, parfois on croit voir en lui un adolescent, la plupart du temps ses comportements évoquent ceux d’un adulte. »3

La thématique de l’adolescence a par conséquent longtemps été inexistante dans la bande dessinée contemporaine, sans doute parce que les adolescents n’ont été que récemment le cœur de cible de ce médium. Au début du XXe siècle, la bande dessinée était essentiellement destinée à un public d’enfants. Par la suite dans les années 1960, la revue Pilote puis les journaux Hara-Kiri et Charlie mensuel, de même que l’ensemble de la production de bandes dessinées francophones dans les années 1980 à 1990, visent un public adulte. Que ce soit dans la littérature de jeunesse ou dans la bande dessinée, la figure de l’adolescent est absente dans les publications qui leur sont destinées et la problématique de l’adolescence est volontairement ignorée dans la société des années d’après-guerre.

L’âge de tous les possibles…

Jusqu’à la fin des années 1950, on ne reconnaît guère de spécificité à cet âge charnière entre l’enfance et l’âge adulte. Cette période de construction de soi, considérée comme un risque de délinquance potentielle, est repoussée comme sujet indésirable. La culture adolescente est niée par la bourgeoisie dont les valeurs conservatrices seraient menacées. La lecture pour les jeunes est sous surveillance en France, avec la loi de 1949 ou avec le « Comics code », code de bonne conduite américain qui sévit aux États-Unis dès 1954.

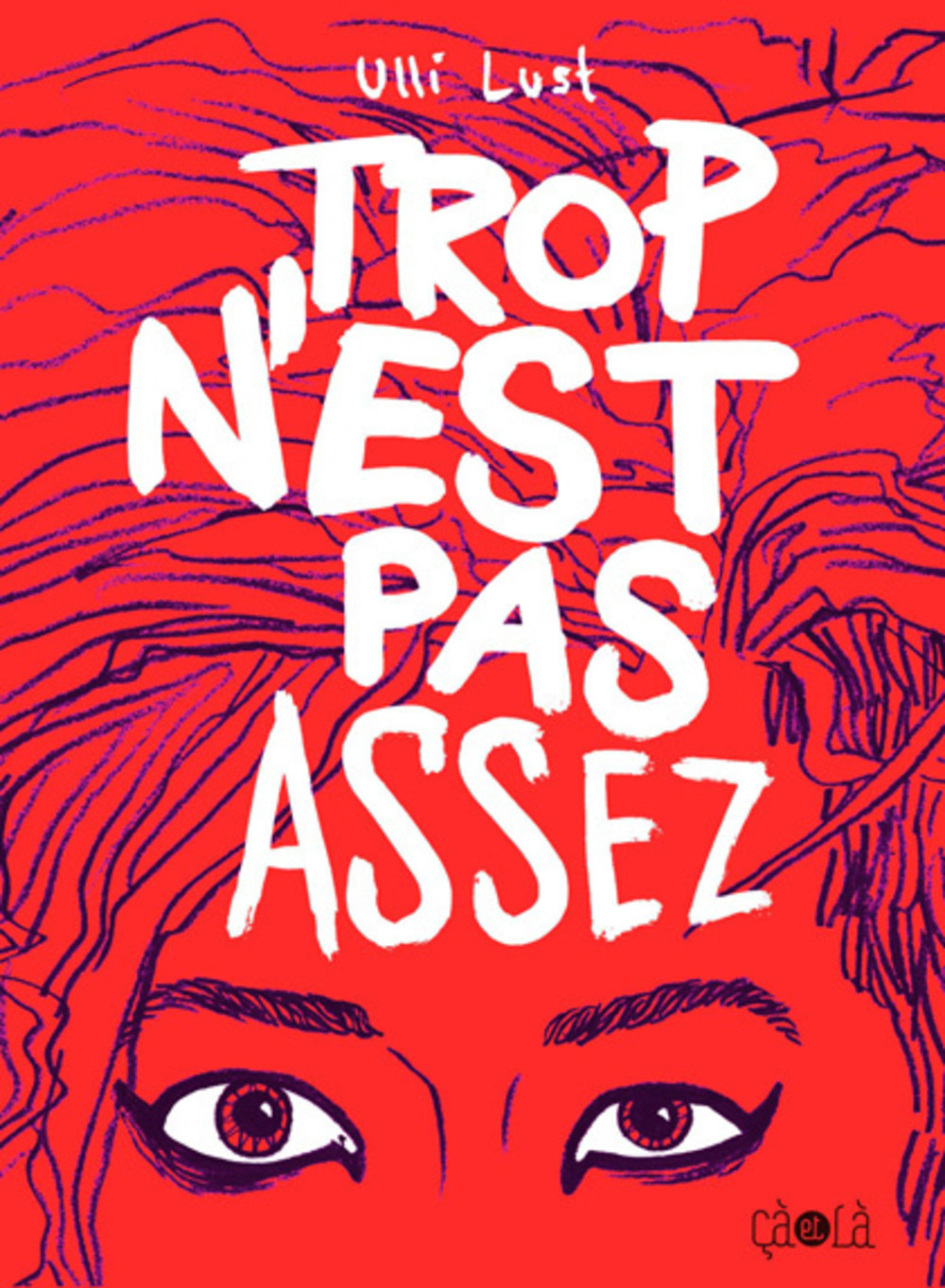

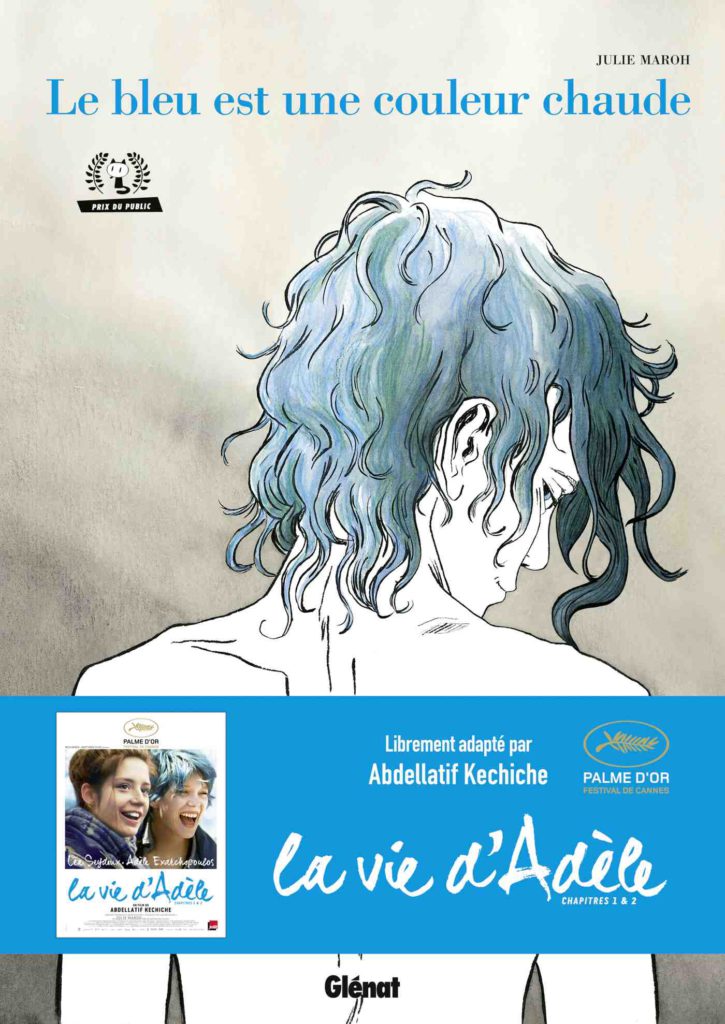

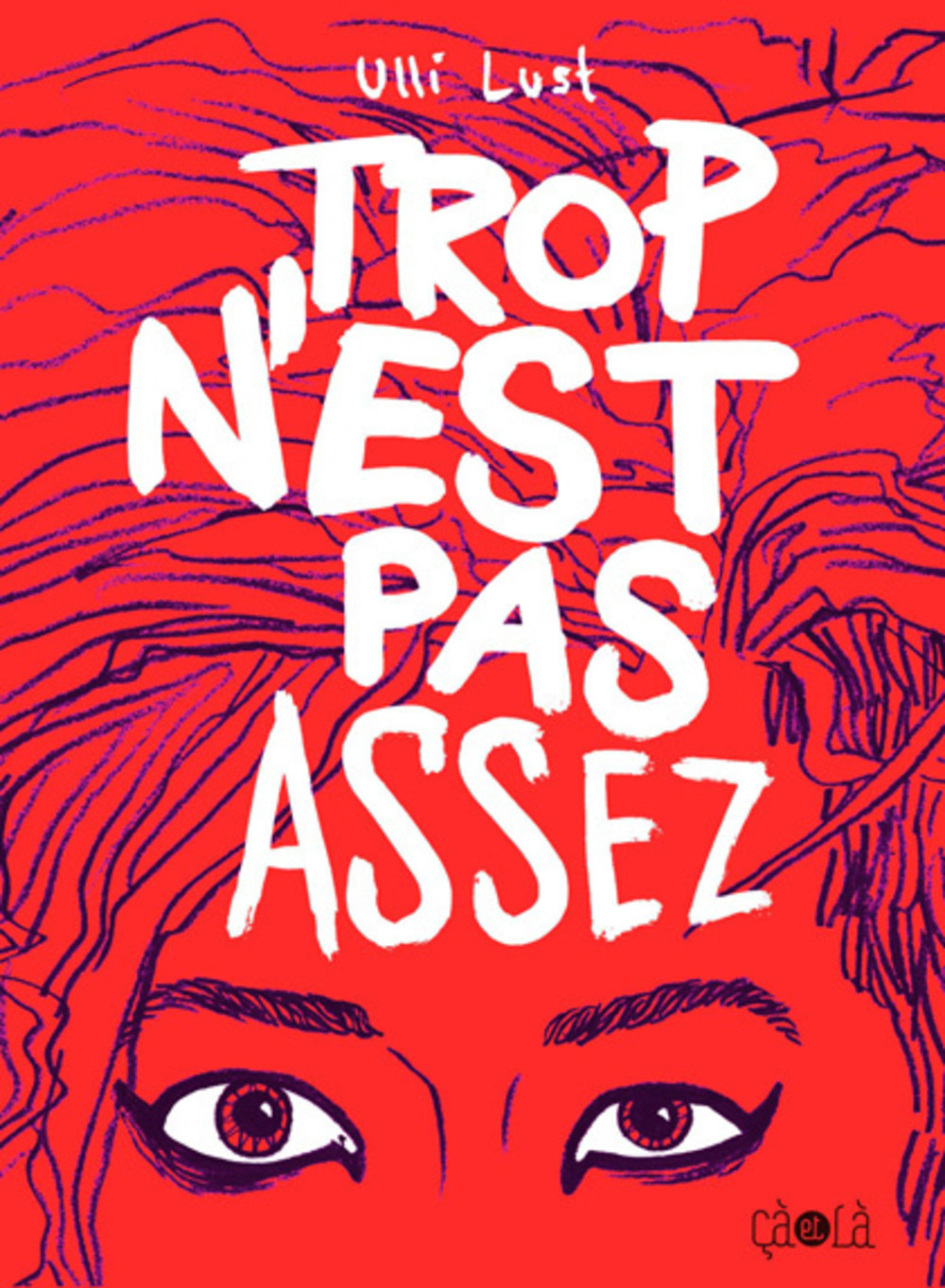

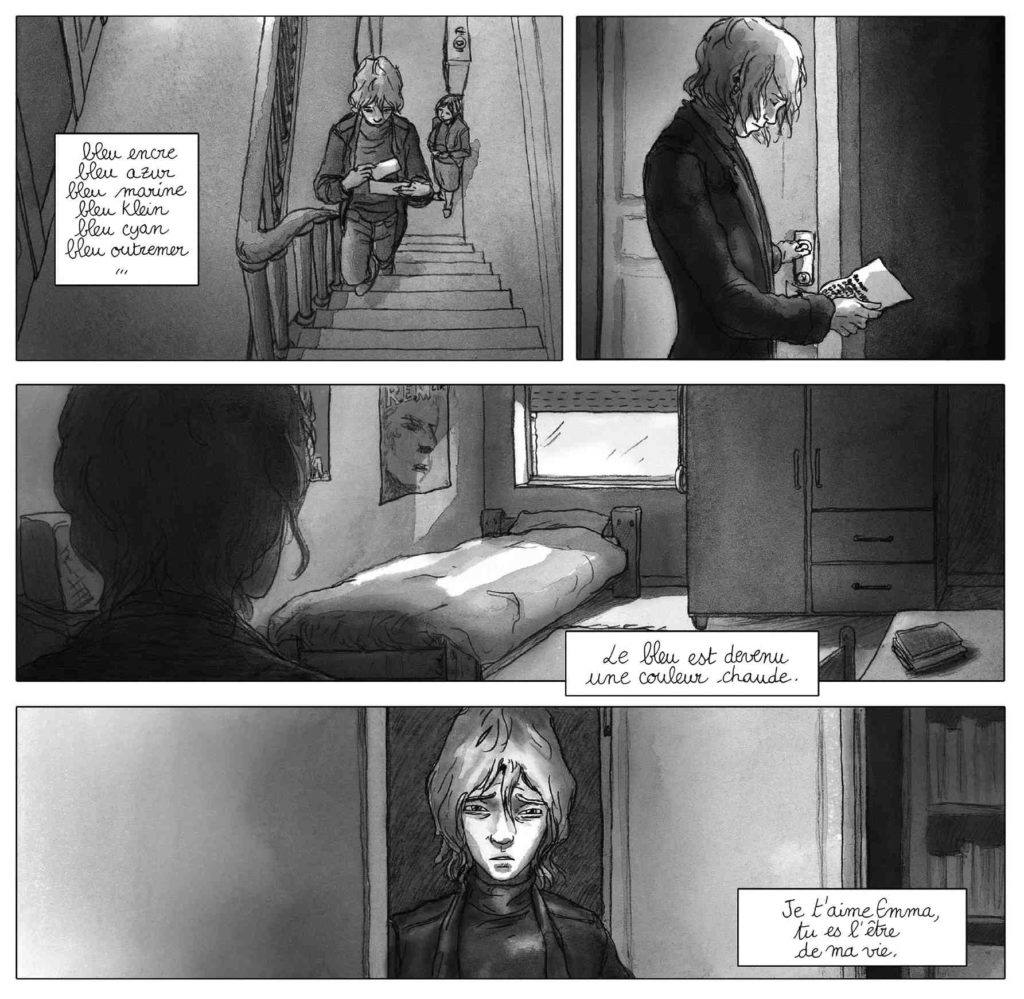

Mais un vent de révolte souffle sur ce carcan conservateur et le mouvement Underground émerge sur la côte ouest des États-Unis dès le milieu des années 1960. Le sexe, la drogue et la musique sont au cœur des préoccupations des jeunes adultes contestant l’engagement américain au Viêt-nam. C’est dans ce contexte de refus des valeurs traditionnelles que l’œuvre de l’auteur de bande dessinée Robert Crumb voit le jour. Il décrit la société marginale et contestataire des années 1960-1970 en bousculant les codes de la moralité, et exerce une véritable fascination sur une génération en quête de liberté qui désire transgresser les tabous petits-bourgeois. Julie Maroh et Ulli Lust, auteures de Le Bleu est une couleur chaude (2010) et Trop n’est pas assez (2010) reconnaissent toutes les deux des influences héritées de la bande dessinée underground.

Un sujet à la mode

Le début des années 1980 est marqué par une modification de point de vue de la société sur les adolescents. Ces derniers, refusent d’être assimilés aux enfants, se démarquent de la culture adulte et des répertoires classiques de leurs aînés.

À la fin du XXe siècle, les éditeurs prennent conscience que cette tranche d’âge a besoin de récits qui lui ressemblent dans des collections qui leur sont propres. L’adolescence devient donc un sujet à la mode, et les collections apparaissent en librairie.

Dans l’univers de la bande dessinée, cet engouement pour tout ce qui touche à l’adolescence est désormais très prégnant. Il suffit de regarder les quelques séries à succès qui utilisent largement des leviers de séduction auprès des jeunes. Ce sont des bandes dessinées à leur image, dont les héros ont une proximité historique et culturelle avec eux et dans lesquelles les ingrédients sont réunis pour forcer le ressort d’identification. Dans ce créneau, et sous l’impulsion des éditeurs, s’est créé depuis les dix dernières années un clivage des séries du point de vue du sexe des lecteurs. Les récits d’aventure à destination des garçons sont revenus en force, tandis que des récits plus intimistes, ancrés dans la vie quotidienne, ciblent plutôt les filles. C’est de ce côté que les éditeurs ont ouvert cette brèche des séries très « genrées ».

Ainsi en 2006 parait le premier tome des Nombrils4, des Québécois Delaf et Dubuc chez Dupuis. Des lycéennes égocentriques, surnommées les « poupounes », très préoccupées par leur apparence et l’attraction qu’elles peuvent exercer sur les garçons, s’en prennent à Karine, une fille naïve et sans goût vestimentaire qui leur sert de souffre-douleur. Les tomes III et IV ont largement dépassé les 100 000 exemplaires, témoignage d’un véritable succès éditorial. Dans la même veine, Julien Neel crée le personnage de Lou en 2004 chez Glénat dans la collection Tcho !5. Au début de la série, dans Journal Infime, Lou est une jeune collégienne indépendante et créative vivant seule avec une mère au comportement adolescent et avec laquelle elle entretient des relations très complices. Elle est amoureuse de son voisin auquel elle n’arrive pas à adresser la parole et évolue au milieu de ses copains et copines. Elle grandit au fur est à mesure de la parution des albums pour revêtir toutes les caractéristiques de l’adolescente. Le succès de la série Les Sisters6 créée par William et Christophe Cazenove aux éditions Bamboo participe à cette tendance. Le récit est basé sur les relations houleuses entre deux sœurs, Wendy l’aînée et Marine, la cadette.

Les personnages sont érigés en véritables stars avec leurs produits dérivés, un profil sur les réseaux sociaux sous forme de site ou de blog, des jeux et des albums adaptés en films. Ces séries très « girly », dont les premières de couverture sont

à dominante rose, traitent avec humour et de manière légère le quotidien des jeunes adolescentes obnubilées par leur apparence, leur « look », et en proie au désir amoureux. Si ces séries ne sont pas dénuées d’un certain intérêt, en particulier parce qu’elles brossent un quotidien assez en phase avec la réalité, elles sont à l’opposé d’autres récits à caractère initiatique mettant en scène des héroïnes grandes adolescentes ou jeunes adultes.

Une nouvelle approche plus authentique de la féminité

Le type de bandes dessinées citées précédemment dédramatise avec un humour certain la période de l’adolescence en rassurant des parents qui se reconnaissent aussi dans un tableau assez conforme à une certaine idée de l’adolescence. Cependant, ces séries qui mettent en scène des héroïnes pré-adolescentes (10-12 ans) espiègles et étourdies, mais finalement assez convenues, sont relativement éloignées des préoccupations intimes de jeunes femmes en devenir.

Les auteurs de bandes dessinées voient pointer dans leurs rangs au cours des années 1960 quelques femmes pionnières issues de la mouvance féministe et héritières du courant Underground. La figure de la femme dans les récits sera progressivement plus féministe, et des héroïnes émancipées succéderont à celles des romances et autres publications destinées exclusivement aux jeunes filles. Enfin, l’émergence de petits éditeurs indépendants dans la mouvance alternative soutiendra les créatrices de récits intimes et sensibles dont le graphisme et les thématiques n’ont rien à envier à ceux de leurs confrères masculins.

Les années 70, une révolution culturelle

L’influence des comics underground et de la presse féministe sera importante dans l’évolution de la place et de la figure de la femme dans la bande dessinée. Si cette dernière était auparavant cantonnée à celle de jeune fille bien élevée et d’épouse modèle, des auteures vont initier la représentation de femmes émancipées. Benoît Peeters considère ainsi que « les seules figures féminines que l’on rencontre dans la bande dessinée franco-belge de cette époque sont des viragos, telles “la Castafiore” et l’épouse du chef du village gaulois d’Astérix, ou des mères de famille insipides comme dans Jo et Zette, Boule et Bill ou Michel Vaillant. »7

Alors que les récits romantiques destinés aux jeunes filles fleurissaient en France et aux États-Unis et que des revues proposaient des histoires en images à leurs sages lectrices au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le début des années 1970 est marqué par un changement radical de cap : la presse illustrée pour jeunes filles tend à disparaître pour devenir mixte, tandis que la montée en puissance du féminisme dénonce les stéréotypes sexistes.

L’influence du manga à la fin des années 80

L’influence du manga à la fin des années 80

Dans une approche diamétralement opposée à celle de la bande dessinée occidentale, les éditeurs de manga se sont éloignés des considérations morales et ont compris avant leurs homologues occidentaux que le public adolescent était un cœur de cible propice à développer l’industrie de la bande dessinée japonaise. Cette catégorisation éditoriale mêle genre et âge, et distingue, pour le lecteur adolescent, les mangas « pour filles » (les shôjos) et les mangas « pour garçons » (les shonens), puis les mangas pour jeunes hommes (les seinens) et pour jeunes femmes (les joseis). Les lectures de mangas des filles et des garçons semblent donc parfaitement guidées et encadrées.

Le shôjo manga et le personnage de Prince Saphir

En 1953 apparaît Prince Saphir, une princesse travestie au comportement de garçon manqué. Ce personnage va s’imposer comme une référence majeure dans l’histoire de la bande dessinée pour filles et constituera le fondement du genre shôjo manga. Osamu Tezuka aborde ainsi l’émancipation des femmes, rompt avec l’image de la princesse passive et propose un nouveau modèle aux fillettes japonaises.

Jean-Marie Bouissou remarque que « en se passionnant pour la petite escrimeuse, une partie des écolières japonaises des années 1950 rêvait sans doute de faire jeu égal avec les garçons, ce à quoi les séries qui leurs étaient traditionnellement destinées ne les invitaient pas8 ». Au début des années 1970, un groupe de jeunes femmes nommé les Fleurs de l’an 24 – parce que nées aux alentours de 1949, ce qui correspond à la 24e année du règne de l’empereur de l’ère Shôwa – révolutionne l’univers du shôjo manga. Rioko Ikeda, nourrie à la lecture de Prince Saphir, est une des figures de proue du genre, alors majoritairement dominé par les hommes. Elle contribue à redéfinir le genre du shôjo manga pour adolescente et devient célèbre avec La Rose de Versailles, dont le héros Oscar, capitaine de garde de Marie-Antoinette, est une femme travestie en homme à l’identique de Prince Saphir. Le personnage sera repris en France dans le dessin animé Lady Oscar en 1986, et la bande dessinée paraîtra en 2002.

Le shôjo manga en phase avec les thématiques adolescentes

L’industrie japonaise du manga cible les jeunes filles en leur proposant une éducation sentimentale et sexuelle en accord avec leur sensibilité en faisant fi de tout tabou. Ces récits traitent principalement des relations et des sentiments entre les personnages, de leur confrontation aux réalités de la vie quotidienne ou encore de leur comportement. Elles vivent parfois seules, deviennent mannequins, vedettes de show-biz ou bien font les quatre cents coups et tiennent têtes aux caïds, vivent le passage de l’enfance à l’adolescence, décrivent leur descente aux enfers, rencontrent des difficultés dans leur travail ou sont incapables de savoir ce qu’elles désirent réellement. Jean-Marie Bouissou estime que « cette émancipation de la bande dessinée pour filles a été essentielle à l’expansion de l’industrie du manga, en lui permettant, à la différence de la BD et des comics, de ne pas négliger la moitié de sa clientèle potentielle9 ».

Les années 90, renouveau de la BD et reconnaissance des femmes

Dans un contexte de bande dessinée alternative, de diffusion du manga shôjo et grâce à l’engagement de nouvelles maisons d’édition (dont Futuropolis puis l’Association sont les plus audacieuses), la possibilité s’offre aux auteures femmes de créer des albums qui leur ressemblent, et d’accéder ainsi à une certaine reconnaissance.

En matière d’avant-garde et d’émancipation des femmes, le monde de la bande dessinée est en retard par rapport à celui du roman et de la littérature de jeunesse, et la parité homme-femme est encore bien loin d’être atteinte. Alors que les femmes représentent près de 66 % dans la littérature jeunesse, elles n’atteignent que 12 % de la profession dans la bande dessinée en 2014, bien que leur nombre ait triplé en trente ans !

Les années 2000 et le prix Artémisia

La reconnaissance de la création féminine tarde aussi à venir. En effet, ce n’est qu’après quarante éditions du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême que Florence Cestac est récompensée en 2000 par le Grand Prix de la ville d’Angoulême, pour l’ensemble de son œuvre. Claire Bretécher avait pour sa part reçu un prix « spécial » du 10e anniversaire, en 1983.

Le prix Artémisia créé en 2007 récompense enfin la meilleure bande écrite et dessinée par une femme. Par comparaison, en littérature, le prix Fémina avait vu le jour en 1904 pour réagir contre le Goncourt qui ne couronnait que des hommes.

L’autobiographie, écriture de soi et récits intimes

L’écriture de l’intime et les albums avec une mise en scène de soi se sont multipliés dans les deux dernières décennies. Dans les années 1990, l’autobiographie a été la voie par excellence choisie par nombre d’auteurs qui s’avérèrent être parmi les plus influents de leur génération. Les récits autobiographiques au féminin placent le rapport au corps des femmes et à la sexualité au cœur du genre. Dans la lignée des ouvrages de littérature militante des années 1970, il existe une volonté d’affirmer une écriture féminine et de défendre ainsi une littérature de spécificité. Si certaines auteures choisissent de se raconter en privilégiant des perspectives politiques, historiques ou sociologiques (Florence Cestac, Chantal Montellier), d’autres préfèrent des thématiques plus légères et relatent avec humour le quotidien assez futile de jeunes femmes célibataires ou jeunes mères de famille (Pénélope Bagieu et Margaux Motin).

Le succès du récit autobiographique Persépolis de Marjane Satrapi aux éditions l’Association au début des années 2000 a incontestablement élargi la voie à l’expression féminine dans la bande dessinée.

La figure de l’adolescente chez Julie Maroh, Vanyda et Ulli Lust

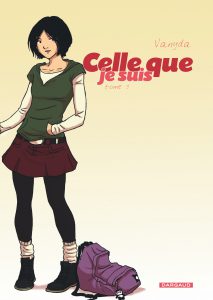

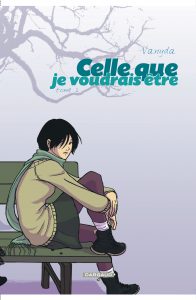

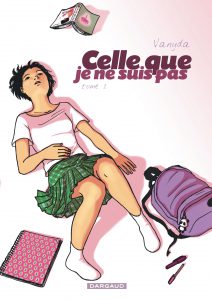

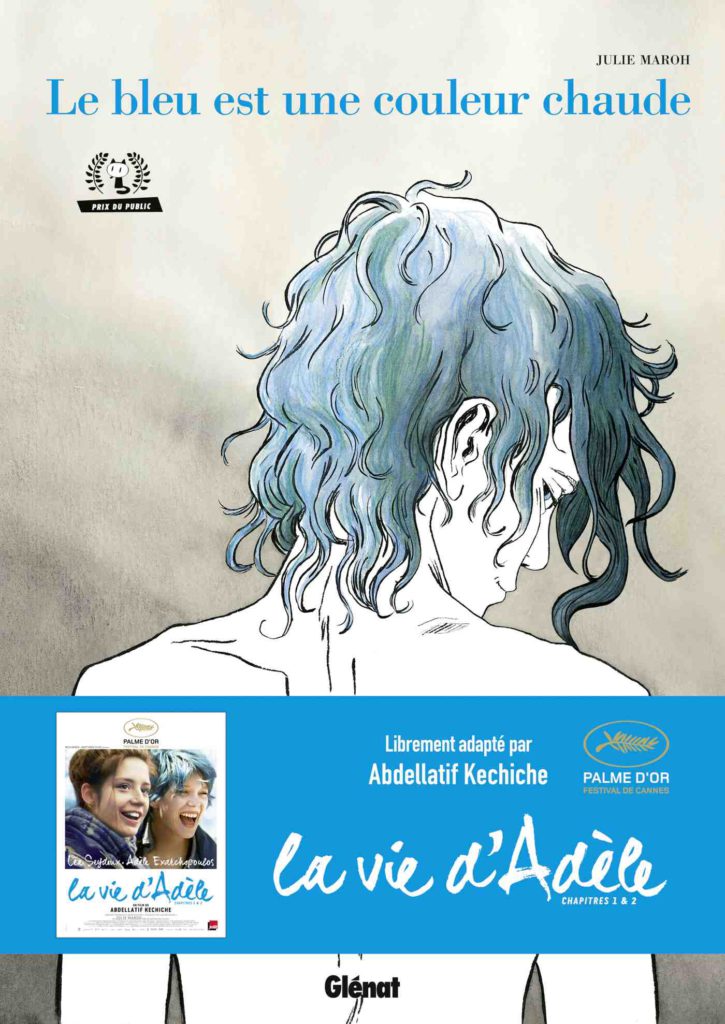

Trois romans graphiques ont marqué cette veine autobiographique. Celle que…, de Vanyda, et Le Bleu est une couleur chaude, de Julie Maroh, sont le fruit d’auteures françaises et sont respectivement édités chez Dargaud et Glénat, deux maisons d’édition installées depuis longtemps dans le paysage éditorial ; le troisième – Trop n’est pas assez – est l’œuvre d’une Autrichienne, Ulli Lust, éditée chez Ça et là, un petit éditeur indépendant qui publie depuis 2006 des adaptations de bandes dessinées étrangères. Deux d’entre eux ont été récompensés au Festival International de la bande dessinée d’Angoulême : en 2011, Trop n’est pas assez a obtenu le Prix « Artémisia » et le prix « Révélation », qui récompense les jeunes auteurs ou les premiers albums, tandis que la même année Le Bleu est une couleur chaude obtenait le « Prix du Public ».

Ces trois chroniques mettent en scène des adolescentes entre 14 et 17 ans au début des récits. Valentine, personnage principal de la trilogie Celle que…, a 14 ans lorsqu’elle entre en classe de troisième dans le premier tome, Celle que je ne suis pas. Dans le second tome, Celle que je voudrais être, elle entre en classe de seconde générale ; elle est ensuite âgée de 17 ans lorsqu’elle entre en classe de première scientifique dans le troisième volet, Celle que je suis. Pour sa part, Clémentine, personnage principal de Le Bleu est une couleur chaude a 15 ans au début du récit et est âgée de 30 ans à la fin de l’album. Ulli est âgée de 17 ans dans Trop n’est pas assez, et le récit s’étale sur quelques mois d’un été.

Entre auto-fiction et autobiographie

L’adolescence, période d’expériences intenses, mélange de sentiments romantiques et passionnels et de moments noirs de détestation de soi et de désespoir, est au cœur des trois récits. Si les ouvrages du corpus choisi touchent le lecteur, c’est parce que les auteures brossent un tableau juste et sensible de l’univers adolescent au travers de personnages d’une grande vraisemblance. Dans le cas de la trilogie Celle que…, Vanyda approche au plus près la transformation, voire la mue, de Valentine dans son quotidien de collégienne puis de lycéenne. Cette thématique des chroniques scolaires n’est pas sans rappeler certains mangas pour adolescents, de même que l’utilisation de quelques procédés graphiques dont l’auteure s’inspire, comme le recours au noir et blanc, une liberté dans l’agencement asymétrique des cases et l’importance accordée aux pensées des personnages. De nombreux plans fixes sans dialogues donnent cette sensation de temporalité en particulier dans les nombreuses planches illustrant la chambre de Valentine. Les adolescents vivent intensément et pleinement le moment présent, comme si leur vie en dépendait. Ainsi le titre original allemand de Trop n’est pas assez est Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, ce qui signifie en fait littéralement « Aujourd’hui est le dernier jour du reste de ta vie » ; Trop n’est pas assez est une œuvre autobiographique. Ulli Lust part, l’été de ses 17 ans, en auto-stop avec une amie dans un périple qui les mènera de l’Autriche jusqu’en Sicile au travers d’une aventure « punk ». Le Bleu est une couleur chaude et la trilogie Celle que… sont des auto-fictions. Valentine, personnage de Celle que…, partage quelques ressemblances physiques avec Vanyda et des centres d’intérêt comme la passion des mangas. Julie Maroh, auteure de Le Bleu est une couleur chaude, ne cache pas son homosexualité, qu’elle partage avec les deux héroïnes de son album. Elle est proche des personnages qu’elle met en scène, puisqu’elle crée Le Bleu est une couleur chaude en 2010, l’été de ses 19 ans.

L’intimité de l’adolescence dans la littérature de jeunesse

Dans la veine des romans graphiques autobiographiques au féminin, l’intimité des personnages, le corps et la sexualité des jeunes filles sont au cœur des récits. M-H. Routisseau souligne que l’écriture intimiste est désormais l’apanage des romans destinés aux adolescents : « L’écriture du Je s’est considérablement répandue dans la Littérature de jeunesse au cours des années 1970-1980. Elle atteint son apogée en ce début de siècle et l’on peut affirmer que l’écriture intimiste est aujourd’hui devenue l’un des traits constitutifs du roman destiné aux adolescents. Le genre romanesque offre ainsi une forme idéale à l’analyse d’une crise psychologique ou morale. »10

Les personnages de littérature pour adolescents sont des êtres problématiques avec une épaisseur psychologique. Les trois héroïnes de notre corpus n’échappent pas à cette approche. Ainsi, Valentine dans Celle que…, Ulli dans Trop n’est pas assez, et Clémentine dans Le Bleu est une couleur chaude, sont des personnages problématiques dont nous suivons les doutes et les questionnements. Les trois récits sont écrits à la première personne.

La sexualité des adolescentes et la censure

L’adolescence, période de passage de l’enfance à l’âge adulte, est un moment difficile de la vie que l’on a tendance à oublier, une fois parvenu à l’âge adulte. Époque de transgression des valeurs parentales et sociétales, elle est dérangeante à plus d’un titre. La littérature pour adolescents s’est ainsi longtemps réfugiée derrière la protection de la jeunesse pour censurer toute allusion à la sexualité. La révolution sexuelle est donc arrivée tardivement dans la littérature jeunesse et dans les romans graphiques destinés à un lectorat adolescent.

La sexualité adolescente reste taboue et la littérature pour adolescents a longtemps voulu occulter son existence. Annie Rolland considère que « la censure est fondée sur la négation de l’adolescent comme sujet pensant et désirant et la tyrannie d’une morale axée sur le postulat d’une littérature exclusivement éducative et/ou distrayante. Il s’agit là d’une censure à caractère despotique qui ne vise pas tant la protection de jeunes lecteurs que la protection des fondements moraux et religieux d’une société11 ». Parler d’amour des adolescents avec le médium de la bande dessinée serait-il plus suggestif et plus choquant que le texte le plus descriptif ?

Sexualité et amour, réalités intrinsèques de l’adolescence

Proposer aux adolescents des ouvrages qui rencontrent leurs centres d’intérêts implique d’aborder franchement et simplement les questions qui les préoccupent vraiment, à savoir l’amour et la sexualité. Pour Daniel Delbrassine, ces thèmes sont au cœur des romans adressés aux adolescents. Il remarque ainsi que « le thème de l’amour et de la sexualité apparaît comme un des aspects essentiels du roman adressé aux adolescents. L’amour y est systématiquement présenté selon une norme sociale, sexe et sentiments étant toujours étroitement liés ; la découverte de l’âme sœur semble indispensable à l’épanouissement et au bonheur du héros engagé dans un parcours qui doit le conduire vers une vie adulte et harmonieuse »12. L’amour et la sexualité sont des thèmes qui traversent les trois œuvres de notre corpus de manière différente. Le sentiment amoureux et les premières expériences sexuelles sont les ressorts narratifs de Celle que… et de Le Bleu est une couleur chaude, tandis que Ulli Lust aborde la sexualité avec un réalisme exacerbé, jusqu’à une scène de viol.

Les premières fois : un rite de passage

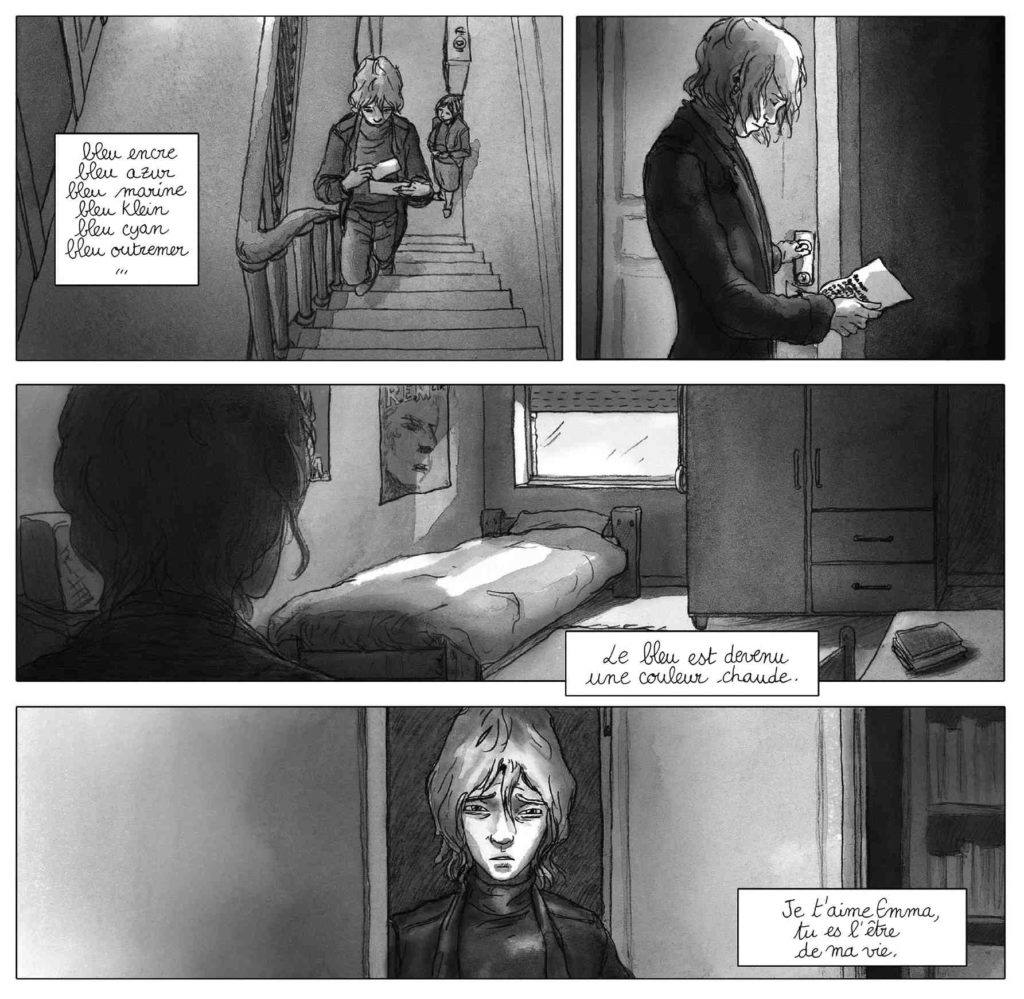

Les scènes de « premières fois » sont importantes dans la littérature pour adolescents. Annie Rolland reprend la thèse de Françoise Dolto selon laquelle la première expérience sexuelle constitue un rite de passage de l’enfance à l’adolescence : « Aucun adolescent ne passe le cap de l’adolescence sans avoir des idées de mort puisque, selon Françoise Dolto, il faut qu’il meure à l’enfance, “à un mode de relation d’enfance”. L’acte sexuel est lui-même la mort, car c’est mourir à sa propre enfance que faire l’amour la première fois »13. Ainsi, ces scènes sont présentes dans Celle que je suis et dans Le Bleu est une couleur chaude. Julie Maroh illustre la première scène d’amour avec un réalisme très sensuel, tandis que Vanyda préfère la technique de l’ellipse pour ne pas donner à voir des scènes intimes qui pourraient heurter la sensibilité de lecteurs plus jeunes.

L’homosexualité

L’homosexualité, qui fut longtemps un sujet tabou, s’est progressivement invitée en littérature jeunesse dès la fin des années 1980. Le Bleu est une couleur chaude fut l’un des premiers romans graphiques à mettre en scène l’homosexualité féminine, même si Lisa Mandel l’a devancée avec Princesse aime Princesse (Gallimard, Bayou, 2008) ou Esthétique & filatures (Casterman, 2008).

La démarche créatrice de Julie Maroh dans Le Bleu est une couleur chaude est clairement militante en faveur de l’homosexualité. L’auteure y dénonce les comportements intolérants, homophobes des parents et des camarades de classe de Clémentine. Son adaptation cinématographique par Abdellatif Kechiche,

La Vie d’Adèle, et la palme d’or du festival de Cannes accordée au film font écho au vote de la loi de mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Adolescence et quête de soi

La portée initiatique d’une sexualité naissante chez les adolescents et en particulier chez les personnages d’adolescentes de ces trois romans graphiques les amène à être considérés comme des récits initiatiques ou de formation à l’amour et à la sexualité. Marie-Hélène Routisseau considère que le roman de formation entre en résonance avec l’expérience adolescente : « Roman de progression, roman familial, roman des origines, le roman initiatique semble tout particulièrement convenir à l’adolescence, car il fait écho à son développement, au moment transitoire où l’enfant se détache de l’enfance pour entrer dans l’âge adulte. »14

S’éloigner des parents

Pour l’adolescent, la quête de soi, l’accomplissement de sa propre personnalité, passe par la transgression des règles parentales et sociétales et exige un éloignement physique ou géographique des parents pour vivre ses propres aventures. Valentine, Clémentine et Ulli vivent des expériences intenses permettant leur passage de l’enfance à l’âge adulte : Ulli réalise un véritable road movie et quitte l’Autriche sans l’aval de ses parents ; Clémentine est mise à la porte du logis familial lorsque ses parents découvrent son homosexualité ; la mue de Valentine est plus lente et cette dernière se détache plus difficilement du giron maternel.

Quête initiatrice et comportements à risque

L’éloignement des parents et du giron familial suppose des prises de risques. Si les premières expériences amoureuses et sexuelles sont constitutives de l’aventure adolescente, les expériences telles que la prise d’alcool ou de drogue demeurent également incontournables. Valentine, Clémentine et Ulli se comporteront en « vraies » adolescentes et ne seront pas épargnées par ces détours illicites.

Roman de formation et transmission de valeurs

L’évocation des sujets tabous tels que la mort et le sexe dans ces trois œuvres sont susceptibles d’accrocher le lectorat adolescent. L’accès à une maturité psychologique et morale dans Celle que…, un épanouissement affectif homosexuel se terminant en tragédie dans Le Bleu est une couleur chaude, ou l’aveu désenchanté face à l’échec d’un road movie dans Trop n’est pas assez sont autant d’expériences réalistes, dignes d’intéresser tout adolescent en devenir. Destin heureux ou tragique, le lecteur apprend de l’expérience des protagonistes. Pour sa part, Daniel Delbrassine note que « si le protagoniste évolue vers une position euphorique, le lecteur est incité à le suivre dans la bonne voie. Si le protagoniste finit mal, son échec sert également de leçon ou de preuve mais cette fois a contrario : son destin permet au lecteur de voir “la mauvaise voie” sans la suivre. »15

Vincent Jouve considère que ce type de personnage peu convenu est pourtant plus intéressant du point de vue de l’enrichissement affectif que ceux dans lesquels nous nous reconnaissons : « L’intérêt que nous éprouvons pour les personnages ne vient donc pas de ce que nous y reconnaissons de nous-mêmes (seuls les romans les plus frustes jouent de ce procédé), mais de ce que nous y apprenons de nous-mêmes. La vérité qui se dégage de notre interaction avec les figures fictives est le plus souvent une vérité ignorée. C’est la différence et non la ressemblance qui permet de se découvrir. Les personnages les plus intéressants sont ceux qui vont à l’encontre de nos dispositions. »16

Trop n’est pas assez serait ainsi le roman graphique dans lequel les problématiques adolescentes sont les plus prégnantes. L’euphorie, mais aussi la peur et l’angoisse éprouvées par Ulli, sont sans doute les manifestations les plus authentiques du vécu adolescent. Sa quête « jusqu’au boutiste » et les prises de risques répétées sont de cette intensité propre à l’adolescence. L’état de crise dans lequel se trouve Ulli est symptomatique de la crise existentielle que traversent bon nombre d’adolescents. Par ailleurs, ce roman graphique dans la veine underground bouleverse les codes de la moralité. Ulli est décidément une jeune punk en quête de liberté et de transgression des codes petits-bourgeois.

Émancipation

L’image de la femme a largement évolué dans la bande dessinée contemporaine, des années d’après-guerre au début du xxie siècle. Par ailleurs, la littérature de jeunesse s’émancipe progressivement de la loi de 1949, et aborde dorénavant des problématiques en phase avec le lectorat adolescent. La bande dessinée franco-belge, un rien en retard sur son temps, est doublée par le manga japonais et la bande dessinée underground qui proposent sans tabou une éducation sentimentale et sexuelle au lectorat féminin et adolescent jusqu’alors négligé.

Le 9e art, longtemps considéré comme un art mineur, conquiert ses lettres de noblesse en empruntant les thématiques et les schémas narratifs du genre romanesque. Le roman graphique, ou bande dessinée dite d’auteur, est enfin reconnu comme un médium dans lequel s’exprime la sensibilité de dessinateurs et scénaristes livrant leur regard sur le monde. C’est dans ce contexte que des auteures de bande dessinée, influencées par leurs propres lectures et leurs propres histoires adolescentes, proposent un regard authentique et réconcilié sur cette période de transformation et de doute au travers de récits initiatiques. Ces aventures en phase avec leurs centres d’intérêt, permettent aux jeunes lecteurs de s’identifier à des personnages problématiques eux-mêmes en construction. Isabelle Nièvre-Chevrel considère que « les frontières de la littérature de jeunesse sont mouvantes et poreuses. Elles délimitent un territoire qui se déplace au gré des représentations que les adultes se font, non pas simplement des jeunes lecteurs, mais également des ouvrages qui doivent leur être proposés »17. La série des Celle que… cible sans aucun doute un lectorat adolescent voire pré-adolescent. Le Bleu est une couleur chaude et Trop n’est pas assez sont sur cette frontière incertaine entre la littérature générale et la littérature pour la jeunesse, de par les thématiques abordées et la mise en scène d’une sexualité crue. Ces deux ouvrages ne correspondent peut-être pas aux représentations des adultes quant à ce qui doit être proposé aux jeunes lecteurs, mais les personnages d’adolescentes font figure d’exemples participant à l’apprentissage de la vie. En ce sens, ces romans graphiques sont instructifs et leurs auteures sont des passeuses d’expérience humaine.

Emi et valeurs républicaines : quelles articulations ?

Emi et valeurs républicaines : quelles articulations ?

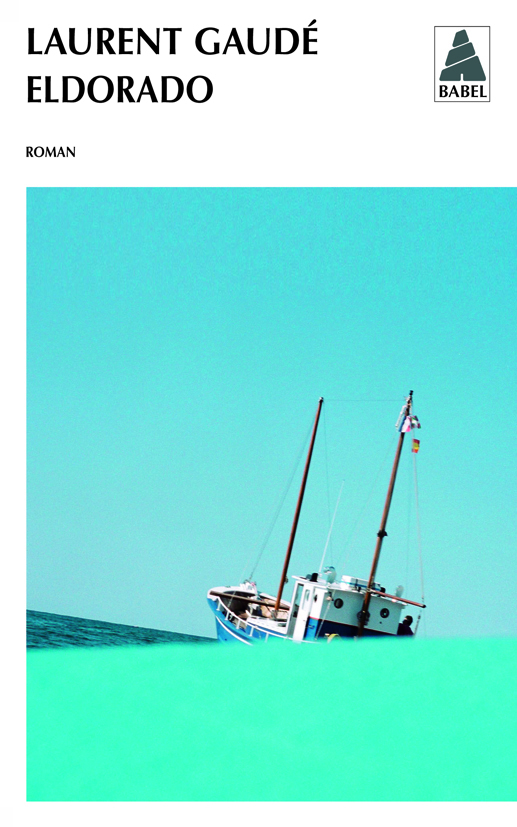

ressources pédagogiques sur la mer et les océans dans leur généralité, et plus particulièrement sur la Méditerranée.

ressources pédagogiques sur la mer et les océans dans leur généralité, et plus particulièrement sur la Méditerranée.

Ce livre paraît au moment où une fantastique poussée écologique touche le monde anglo-saxon avec la naissance en 1961 du World Wildlife Fund, ou Fonds Mondial pour la Nature2, et de Greenpeace en 19703 qui deviennent rapidement de très puissantes organisations mondiales s’opposant aux essais nucléaires et défendant la diversité des espèces. Déjà, un Français, René Dubos, grand scientifique peu connu dans notre pays mais considéré par les penseurs américains comme l’un des pères de l’écologie, doutait publiquement d’une société humaine en constante expansion avec le développement exponentiel de villes de plus en plus gigantesques4 et 5. Il obtint le prix Pulitzer en 1969 et participa à la rédaction du rapport qui permit la création de la Première Conférence Internationale sur l’Environnement humain de Stockholm intitulée « Nous n’avons qu’une terre » (1972)6.

Ce livre paraît au moment où une fantastique poussée écologique touche le monde anglo-saxon avec la naissance en 1961 du World Wildlife Fund, ou Fonds Mondial pour la Nature2, et de Greenpeace en 19703 qui deviennent rapidement de très puissantes organisations mondiales s’opposant aux essais nucléaires et défendant la diversité des espèces. Déjà, un Français, René Dubos, grand scientifique peu connu dans notre pays mais considéré par les penseurs américains comme l’un des pères de l’écologie, doutait publiquement d’une société humaine en constante expansion avec le développement exponentiel de villes de plus en plus gigantesques4 et 5. Il obtint le prix Pulitzer en 1969 et participa à la rédaction du rapport qui permit la création de la Première Conférence Internationale sur l’Environnement humain de Stockholm intitulée « Nous n’avons qu’une terre » (1972)6.

L’influence du manga à la fin des années 80

L’influence du manga à la fin des années 80

Dans La Petite Fille de M. Lin11, de Philippe Claudel, un homme âgé retrace son histoire dans le pays qui l’a accueilli. Comment faire pour se faire comprendre dans une langue que l’on ne connaît pas ? Quelles sont les structures d’accueil ? Un roman qui évoque l’aspect sociologique de l’émigration, mais aussi le versant humain, psychologique.

Dans La Petite Fille de M. Lin11, de Philippe Claudel, un homme âgé retrace son histoire dans le pays qui l’a accueilli. Comment faire pour se faire comprendre dans une langue que l’on ne connaît pas ? Quelles sont les structures d’accueil ? Un roman qui évoque l’aspect sociologique de l’émigration, mais aussi le versant humain, psychologique.