Pourtant, cet intérêt, bien réel chez nombre de collègues3, se traduit encore par une mise en œuvre timide. En effet, bien souvent, le jeu de société reste en périphérie du projet pédagogique, du CDI comme de l’établissement : usage informel en clubs du midi ou en foyer, usage restrictif de jeux « sérieux » à des fins disciplinaires… tout se passe comme si la pratique du jeu libre menaçait de fragiliser la légitimité de notre fonction et de nos espaces.

Cette difficulté d’assumer la pratique du jeu s’explique en partie par le fait que ses possibilités pédagogiques sont extrêmement transversales, à la lisière du scolaire et du périscolaire, et surtout… absentes du prescrit institutionnel explicite4. Or, c’est précisément cette transversalité et son caractère « émergent » qui font selon nous l’intérêt et la richesse pédagogique du jeu de société. Mieux encore : nous pensons que sa pratique s’inscrit parfaitement dans la construction du Socle Commun et dans sa « philosophie profonde » : construire l’autonomie intellectuelle de l’élève et sa capacité à penser et à agir en situation complexe. Le professeur documentaliste, au travers des compétences info-documentaires, est un acteur privilégié pour travailler cette autonomie. S’il souhaite faire une place au jeu de société, il lui incombe donc de progressivement dépasser l’expérimentation pratique et de formaliser la pratique ludique en un projet construit, intégré aux projets éducatifs et à la politique documentaire de l’établissement. Faire de la pratique du jeu un objet de réflexion en soi, devant faire l’objet d’un projet pédagogique spécifique et cohérent : tel est le point de départ de ce projet que nous avons donc appelé : « politique ludique ».

Un projet ludique inscrit dans une démarche d’établissement

Clin d’œil à la politique documentaire, ce projet partage avec son aînée sa dimension nécessairement collective, son lien organique avec le projet d’établissement. Il a ainsi été travaillé avec les CPE, et plus largement l’équipe Vie scolaire.

Cela peut en étonner certains mais, au collège Lucie Aubrac de Tourcoing, classé en éducation prioritaire (REP+), quand on arrive devant les baies vitrées du Centre Connecté de Culture, de Connaissance et de Curiosité, ou 5C5, la première chose que l’on voit ce ne sont pas des livres, mais des étagères qui débordent de jeux. Et le groupe d’élèves qui entre se répartit de façon très naturelle entre ceux qui ont un travail à faire, ceux qui veulent lire et ceux qui veulent jouer.

Le jeu de société occupe en effet une place essentielle dans la vie du 5C. Que ce soit dans les temps d’accueil, le temps périscolaire ou les différents projets, la pratique du jeu incarne en effet nombre des « principes partagés » des learning labs6 auxquels cet espace se réfère : convivialité, créativité, collaboration, mixité des publics et des pratiques, échange et partage… mais cela ne s’est pas fait en un jour.

Le développement de la ludothèque a été progressif. Il a d’abord fallu convaincre les collègues de l’intérêt des pratiques ludiques (rien de tel pour cela que des soirées jeux avec l’amicale des enseignants !). Il a fallu trouver des financements, car le « budget » du 5C ne suffisait pas. Nous avons donc fait appel à la générosité de l’association des parents d’élèves (APE) et du Foyer socio-éducatif. Nous avons également sollicité une part du budget du CESC, puisque notre projet s’inscrivait pleinement dans la dynamique d’amélioration du climat scolaire. Aujourd’hui, c’est le Département du Nord qui nous permet de poursuivre le développement à travers le Projet éducatif départemental du collégien.

Les partenariats se sont avérés importants : avec notre vendeur de jeux, par exemple, excellent prescripteur qui a permis des acquisitions ciblées et adaptées parmi toutes les nouveautés qui sortent chaque année ; avec le réseau de médiathèques voisines également, avec qui nous avons pu partager, sur le système de classement, la gestion du matériel et l’organisation du prêt.

Le jeu de société trouve sa place dans trois des quatre lieux de vie scolaire, mais ce ne sont pas les mêmes jeux. En Maison des collégiens nous trouvons des jeux plus bruyants, des jeux de parole notamment. Dans la salle d’activités sont proposés des jeux de stratégie auxquels les élèves peuvent jouer seul (Smart games) ou à deux et sans bruit. Au 5C se trouvent les jeux dits « à règles » qui nécessitent une médiation plus importante.

Au sein du 5C nous avons vite décidé de mettre le jeu en accès libre en limitant simplement le nombre de « tables de jeu ». Les élèves peuvent donc jouer à n’importe quelle heure d’accès au 5C. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette activité ne brouille pas les fonctions du lieu, où d’autres élèves continuent de préférer venir lire, travailler ou faire des recherches documentaires. Les élèves « captés » par les jeux de société sont essentiellement les élèves qu’on retrouvait généralement en train de « consommer de l’ordinateur ». Tout n’est pas parfait et nous ajustons continuellement cette offre, mais avec cette organisation, en tout cas, nous limitons grandement l’oisiveté et les dérives qu’elle engendre.

Cependant, la réflexion collective instaurée au Collège Lucie Aubrac ne doit pas occulter les incertitudes qui semblent souvent freiner la mise en place d’un projet ludique. Bonne volonté des collègues et de l’équipe de direction, temps, financements sont des limites souvent évoquées… il semble pourtant que ces paramètres ne doivent pas être pensés comme des obstacles préalables à toute prise d’initiative du professeur documentaliste, mais comme les éléments d’un diagnostic sur lequel le projet ludique s’appuiera pour déterminer ses ambitions. En revanche, il est capital de souligner que ces paramètres ne peuvent être intégrés dans un projet partagé que si nous sommes capables d’avoir un discours clair et cohérent sur l’activité ludique et son lien avec le fait d’apprendre.

Quels objectifs pédagogiques ?

Qu’est-ce que jouer ? En quoi cette expérience singulière est-elle une forme d’apprentissage ? À cette problématique, ancienne et toujours vivace dans les débats pédagogiques7, le jeu de société apporte un éclairage nouveau et constitue une activité véritablement pertinente pour les élèves du CDI.

Et si on jouait vraiment ?

La notion même de jeu, et tout particulièrement en français, est extrêmement polysémique8. L’anglais, à la différence du français, distingue le jeu comme dispositif matériel et symbolique (game) et le jeu comme expérience immersive de plaisir (play). On parlera donc de jeu à la fois pour des enfants mettant en scène des actions et des personnages (exemple : les cow-boys et les Indiens), un système codifié de règles (exemple : le football) et le matériel d’une boîte de jeu de société.

Le jeu fait partie du vécu de l’élève depuis la maternelle. Mais force est de constater que le milieu scolaire du second degré s’est approprié de façon très contrastée ces deux aspects du play et du game. Tandis que le matériel ludique du game s’est vu décliné en de multiples supports pédagogiques plus ou moins riches (les jeux « éducatifs »), l’expérience vivante et libre du play a été bien souvent reléguée dans le domaine du non-scolaire, associée à des espaces peu adaptés (cours de récréation, couloirs, parvis…) et souvent pauvres en dispositifs de jeu. Le jeu n’aurait-il de légitimité au collège ou au lycée que comme matériel éducatif ? Nous pensons au contraire que le fil rouge de la démarche du professeur documentaliste, dans son rôle de « maître d’œuvre de la politique ludique », est d’envisager le jeu avant tout comme une expérience de plaisir, expérience spécifique qui requiert des matériels, des temps et des espaces identifiés.

Le plaisir du jeu : une alchimie complexe

D’où vient le plaisir de jouer ? L’expérience singulière du jeu a fait l’objet de nombreux écrits et de différentes tentatives de caractérisation9. Toutes soulignent sa complexité et le fait qu’elle combine intimement des aspects a priori contradictoires : plaisir de l’exploration et contrainte de la règle, immersion symbolique et frivolité (absence de conséquences), temps d’incertitude et temps de réconfort, liberté de décision individuelle et partage d’un cadre commun… Défini par un système de règles, le jeu ouvre un espace de liberté, un temps où le sujet se construit activement sur le plan social et symbolique10.

Ces réflexions sont essentielles, car elles pointent ce qui fait l’authenticité d’une expérience de jeu et garantit son appropriation par l’élève. Réduire un de ces aspects (frivolité, incertitude, second degré, identification d’une règle, processus de décision11), c’est déséquilibrer cette alchimie, amoindrir le plaisir ressenti du joueur et le faire « sortir du jeu ». Elles tracent de ce fait une ligne claire entre la pratique libre du jeu et son utilisation pédagogique traditionnelle à des fins sérieuses et extrinsèques au plaisir du play : jeux mathématiques, quizz, jeux destinés à acquérir des notions disciplinaires, serious games, escape game… pour l’enseignant en général et le professeur documentaliste en particulier, elles constituent une boussole assez sûre pour identifier ce qui relève du jeu, vécu comme tel par les élèves, du stratagème pédagogique12.

Le CDI, un lieu propice au jeu ?

Mais proposer des espaces et des temps de jeu libre, n’est-ce pas prêter le flanc, pour le professeur documentaliste, à une vision « récréative » et « occupationnelle » du CDI ? N’est-ce pas contredire sa légitimité d’espace d’apprentissage ? L’enjeu est double : il faut à la fois valoriser, protéger l’expérience du jeu du détournement pédagogique et, dans le même temps, déconstruire la partition entre temps récréatif et temps d’apprentissage. Il est intéressant de remarquer que cette question n’est pas en soi nouvelle pour le professeur documentaliste : la légitimation de la lecture libre, l’intégration de formes documentaires nouvelles et considérées auparavant comme non-scolaires (bandes dessinées, mangas, capsules vidéos et sonores, jeux numériques…) font partie de sa démarche depuis longtemps déjà et sont associées à une forme d’ouverture culturelle et de construction de l’esprit critique. Les jeux de société modernes multiplient les références à des univers et à des imaginaires très variés qui croisent littérature, sciences, histoire, mythologies, etc.et constituent donc des objets culturels à part entière.

De plus, l’espace documentaire « multipolaire » du CDI décline depuis longtemps les différents degrés de formalisation de l’apprentissage : apprentissage informel de la lecture ou de la recherche libre, apprentissage non-formel de l’aide entre pairs, des clubs du midi, apprentissage formalisé des séances info-documentaires13 se combinent dans un même lieu. L’élève, par cette diversité d’approches, y construit un rapport au savoir plus global et empreint de curiosité. La question est donc bien plutôt d’identifier le régime bien particulier d’apprentissage que propose le jeu de société et d’en respecter les spécificités.

Peut-on apprendre en jouant14 ?

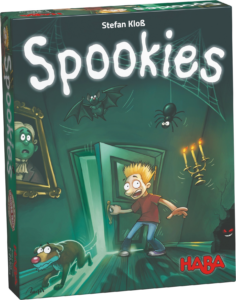

Encore faut-il considérer que le jeu, et le jeu de société en particulier, est une forme d’apprentissage, fut-elle informelle. La primauté du plaisir et de la frivolité, constitutifs du jeu, pourrait nous laisser penser qu’il s’agit d’une activité par essence improductive15. Or, de nombreuses études menées ces dernières années montrent que la notion de compétence est au cœur de l’expérience ludique et de son plaisir. La méthode E.S.A.R, à la fois outil de classification en ludothèque et grille d’analyse des situations de jeu en psychosociologie16 fait figure à ce titre de référence incontournable. Sorte de thésaurus de compétences, organisé en facettes et en échelles de progression, elle permet en effet de décrire chaque objet ludique, jeu ou jouet (game) en fonction des habiletés requises, qu’elles soient d’ordre motrices, logico-mathématiques, langagières, cognitives ou psychosociales. Plus encore que son utilisation documentaire, c’est sa finesse de description de l’activité du jeu (play), et l’éventail des domaines travaillés qui constituent sa richesse pédagogique. Jouer, c’est mettre en œuvre un faisceau de compétences d’ordre très diverses, les articuler dans une situation où c’est leur combinaison même qui sera la clef de la réussite et génératrice de plaisir17. Ainsi, lorsque des élèves jouent à un jeu de prise de risque comme Spookies, ils doivent à la fois effectuer des estimations en fonction de probabilités, maîtriser l’émotion générée par l’incertitude, relever des informations sur le plateau, observer et analyser les actions des autres joueurs.

Dans cette expérience singulière, les compétences psychosociales jouent un rôle essentiel, quels que soient les types d’interactions proposés par le jeu : coopératif ou compétitif, réflexif ou d’ambiance, le jeu de société requiert de se mettre à la place de l’autre. Comprendre sa stratégie, deviner des intentions, anticiper ses choix et s’y adapter, sont des conditions indispensables pour gagner et prendre du plaisir au jeu. Ce n’est pourtant pas le seul champ de compétence travaillé, même si dans l’esprit de beaucoup de collègues, le jeu de société est considéré avant tout comme un outil de socialisation : compétences logico-mathématiques, cognitives, langagières, perceptives sont présentes à des degrés divers, dans la plupart des titres de jeux de société modernes.

Dans cette expérience singulière, les compétences psychosociales jouent un rôle essentiel, quels que soient les types d’interactions proposés par le jeu : coopératif ou compétitif, réflexif ou d’ambiance, le jeu de société requiert de se mettre à la place de l’autre. Comprendre sa stratégie, deviner des intentions, anticiper ses choix et s’y adapter, sont des conditions indispensables pour gagner et prendre du plaisir au jeu. Ce n’est pourtant pas le seul champ de compétence travaillé, même si dans l’esprit de beaucoup de collègues, le jeu de société est considéré avant tout comme un outil de socialisation : compétences logico-mathématiques, cognitives, langagières, perceptives sont présentes à des degrés divers, dans la plupart des titres de jeux de société modernes.

Pourtant, le jeu n’est pas une situation d’apprentissage explicite : à aucun moment, il ne s’agit d’apprendre des compétences nouvelles… la finalité est bien plutôt d’atteindre un sentiment subjectif d’accomplissement, de réussite, en poussant au maximum et en interconnectant des compétences déjà acquises. Ainsi, un élève ne choisira pas un jeu dans lequel il ne se sentira pas capable d’un minimum de réussite, de même qu’il le ferait pour un jeu qu’il jugerait trop facile ou sans intérêt. C’est donc un apprentissage « en filigrane », implicite, mais qui répond aux mêmes ressorts motivationnels que l’apprentissage scolaire : suis-je capable de faire cette activité ? Quelle marge de manœuvre ai-je pour produire une solution originale au défi demandé ? Quel bénéfice personnel, en matière de confiance notamment, puis-je en retirer18 ?

Proposer aux élèves des temps de plaisir de jeu, ce n’est donc pas les « occuper » ou les inviter à lâcher prise dans un temps improductif : bien au contraire, c’est les placer en situation d’exploration maîtrisée, de pouvoir agir en exerçant un contrôle. Le jeu représente donc bien pour le joueur un gain d’expérience, une valeur et une utilité profonde en matière de confiance en soi19. Il est d’ailleurs intéressant de relever que la notion de flow, qui désigne cet état d’accomplissement, ce sentiment « d’équilibre entre compétences personnelles et demande de la tâche20 », est un terme appartenant à la fois au vocabulaire des gamers, de la pédagogie et de la psychologie du travail.

Qu’est-ce qu’un bon jeu ?

Apprendre à combiner des compétences et ressentir du plaisir de cette combinaison, tel serait donc l’objectif pédagogique de notre politique ludique. Cet objectif ne peut se réaliser qu’à travers la pratique du jeu libre… à condition que les jeux et dispositifs proposés (game) soient adaptés. Autrement dit, il faut proposer des jeux où les compétences des élèves tourneront à plein régime et de la façon la plus croisée possible… tout en respectant la diversité de leurs demandes.

À ce titre, les jeux de société actuels, avec leur diversité de mécanismes, d’interactions, leurs différents niveaux de complexité, sont une terre promise21. En effet, à la différence des jeux traditionnels (Monopoly, petits chevaux, jeu de l’oie…) souvent longs et soumis à l’aléatoire, de nombreux titres aujourd’hui font du joueur un acteur à part entière, confronté à des interactions et à des choix stratégiques multiples22. À l’instar des autres jeux à règles23, le jeu de société instaure un système de contraintes et de possibles, et place la prise de décision au cœur de l’expérience ludique. Ce faisant, il multiplie les possibilités de choix en incitant au raisonnement et à la prise d’information. Sid Meier, concepteur du jeu numérique culte Civilization, parle, à ce propos, de « choix intéressant » : « créer un bon jeu, c’est se poser toujours la question : le joueur est-il en prise avec des choix intéressants ? Est-ce qu’on lui demande de réfléchir à différentes possibilités où toutes sont valides ? Plus le joueur réfléchit, planifie ses actions, imagine ce qui va arriver, plus il est dans le jeu24 ». Faire jouer les élèves à des (bons) jeux de société, c’est donc offrir la possibilité d’un espace/temps d’apprentissage consacré aux compétences cognitives fondamentales plus encore qu’à telle ou telle compétence spécifique : « le jeu est la plus haute forme de recherche » disait Albert Einstein. Raisonnement abductif et par hypothèse, traitement et synthèse d’informations, gestion de l’incertitude, capacité d’empathie et de projection dans la pensée d’autrui… autant de compétences essentielles qui sous-tendent l’ensemble du Socle commun. Compétences que l’élève a parfois du mal à travailler dans le cadre scolaire, mais qui façonneront sa vie professionnelle et citoyenne future25.

Le jeu de société dans les espaces documentaires

Une fois cet objectif pédagogique posé, la pratique du jeu libre semble trouver toute sa légitimité dans les espaces documentaires. Mais comment accompagner cet apprentissage si particulier ? Deux dimensions, familières au professeur documentaliste, se dégagent : d’une part, la médiatisation dans l’organisation et la didactisation de l’espace du CDI, et, d’autre part, la médiatisation humaine que constituent la mise en œuvre d’activités et l’encadrement du professeur documentaliste.

Le jeu, un objet documentaire à part entière

La légitimité pédagogique du jeu libre suppose de donner aux jeux de société un véritable statut documentaire. Trop souvent, ceux-ci sont relégués dans des armoires fermées ou derrière le bureau du professeur documentaliste, voire « externalisés » dans des espaces comme le foyer où ils sont très vite détériorés. La conséquence est la même : les élèves ne sont pas en mesure de lire l’offre culturelle qui leur est proposée et de se positionner comme porteur d’une demande réfléchie.

Le classement, le référencement, la signalétique et la disposition dans un/des espace(s) dédié(s) sont, en ce sens, des éléments indispensables à toute politique ludique. Se pose tout d’abord la question de la continuité avec le reste du fonds : faut-il intégrer les jeux dans la classification Dewey et dans les rayonnages, par exemple, des ouvrages documentaires ? Faut-il les intégrer dans la base BCDI ? Ou au contraire leur attribuer un espace et une classification spécifique ? Ces questions ne sont pas innocentes et orientent l’approche que l’on souhaite avoir du jeu : il est possible de classer les jeux en Dewey, mais alors c’est leur thématique qui sera mise en avant, et non leurs qualités ludiques26. Au 5C du collège Lucie Aubrac, le choix a été au contraire de construire une classification spécifique centrée sur l’expérience de jeu proposée, et cela dans un espace distinct : type d’interactions (coopération, compétition, en équipe, jeux à deux, jeux solitaires), complexité et durée de jeu, type « d’atmosphère » (ambiance ou réflexion) ainsi que quelques mécanismes qui décrivent l’expérience de jeu (bluff, course, gestion de ressources, par exemple). De cette approche « par facettes », il nous a semblé pertinent de mettre en avant le niveau de complexité et « l’atmosphère », car ce sont des critères récurrents et prioritaires des demandes d’élèves : Les 4 étagères du coin ludothèque correspondent ainsi à 4 niveaux de difficulté (débutant, amateur, connaisseur, expert27) assortis d’un code couleur présent sur le jeu (gommette). À l’intérieur de chaque niveau, les jeux sont classés par type d’atmosphère (ambiance ou réflexion) et ont chacun une étiquette sur le côté de la boîte relevant le numéro d’inventaire et détaillant quelques mécanismes de jeu.

Loin d’être parfait, ce classement présente l’avantage d’inciter les élèves à déterminer et formuler explicitement leur demande ludique. Il permet également de rendre visible une progression, une évolution dans les choix effectués, lorsque ceux-ci « montent de niveau » ou changent de type de jeu. La description des mécanismes, quant à elle, vise un type d’élève plus investi, dans le club jeu de société par exemple. Il permet également au professeur documentaliste de moduler son offre de jeux en fonction du contexte : ainsi, il peut limiter l’accès aux jeux de réflexion, moins sonores, lorsque les élèves sont nombreux. C’est, de manière générale, un point de départ d’échanges souvent très intéressants entre le professeur documentaliste « médiateur des ressources » et des élèves en train de se construire une culture du jeu, souvent très différente de celle pratiquée à la maison. Ce processus d’appropriation et de sélection nous semble absolument capital pour que la pratique du jeu soit perçue par les élèves comme un temps « noble » s’intégrant harmonieusement dans les multiples activités du CDI. Il se complète aussi par des dispositifs comparables à ceux que nous proposons pour les livres : tables thématiques, recommandation et coups de cœur d’élèves, jeu du mois etc., fiches aides de jeu…

La médiation documentaire se prolonge également dans les espaces numériques. BCDI propose depuis peu le jeu de société comme un type de document à part entière, tandis qu’il fallait auparavant sélectionner le type « boîte »… Le portail e-sidoc également permet de fournir des ressources très utiles et un onglet spécifique peut être créé pour cela : aux fiches de jeu, charte d’utilisation et actualité du club s’ajoutent un lexique des mécanismes et des liens vers des vidéorègles, ces courtes capsules vidéos qui expliquent de façon très claire les règles d’un jeu28. Ces ressources vidéo, en plus d’aplanir d’éventuelles difficultés concernant l’explication et la compréhension des règles de jeu, constituent un outil très intéressant pour la pratique du club.

Une classification spécifique suppose-t-elle un espace dédié à la pratique du jeu ? Au 5C du collège Lucie Aubrac, le choix a été fait de limiter la pratique du jeu à certaines tables du coin travail. Sans être totalement distinct, l’espace consacré au jeu correspond à un lieu identifié… qui peut très bien être utilisé pour du travail personnel ou de groupe lorsqu’aucun élève ne veut jouer ! En revanche, il est associé à un « régime sonore », signalé par des affiches, qui indique le niveau d’échanges toléré (ainsi, dans le coin lecture, un silence complet sera exigé). Cette perméabilité permet au professeur documentaliste de s’adapter en fonction du contexte de l’heure d’accueil : les espaces et types de jeux proposés ne seront pas les mêmes lors d’un créneau « plein » avec une forte demande de travail et d’étayage des élèves ou lors d’un créneau de fin de semaine et d’après-midi avec peu d’élèves.

Quand et comment jouer ?

À cette médiation documentaire s’ajoute celle, humaine, du professeur documentaliste. Son rôle est tout d’abord de définir différents temps et contextes pour jouer. En raison d’objectifs pédagogiques distincts, il faut clairement distinguer les temps scolaires d’utilisation du jeu de société en séances, du jeu libre durant le temps périscolaire, lui-même multiple.

Dans l’articulation des différentes utilisations du jeu au Collège Lucie Aubrac, le CDI est mis en avant comme le lieu d’une « culture du jeu » : l’élève joueur y vient explicitement pour découvrir de nouveaux jeux et/ou les faire partager, se former aux règles et exprimer un avis. Le professeur documentaliste n’est cependant pas contraint d’expliquer de multiples nouvelles règles à chaque créneau d’accueil : cette activité peut être réservée à d’autres temps, en particulier au club, et il doit au contraire inciter les élèves connaissant déjà les jeux à les expliquer à leurs camarades. Lorsque cela n’est pas possible et qu’il n’est pas disponible, il doit rediriger les élèves vers des jeux déjà maîtrisés. Dans tous les cas, pendant ce temps d’accueil, il a tout intérêt à se positionner en retrait et à valoriser au maximum les comportements autonomes.

Il est bien sûr tout à fait possible de moduler cet accès aux jeux : en fonction de la disponibilité du professeur documentaliste, de l’affluence ou de la régularité de certains publics (élèves à besoins particuliers par exemple). Les règles d’accès à la ludothèque et la place du professeur documentaliste doivent bien entendu être explicitement indiquées. Visuels, signalétique, ressources numériques sur e-sidoc, prennent tout leur sens, comme pour les autres activités du CDI.

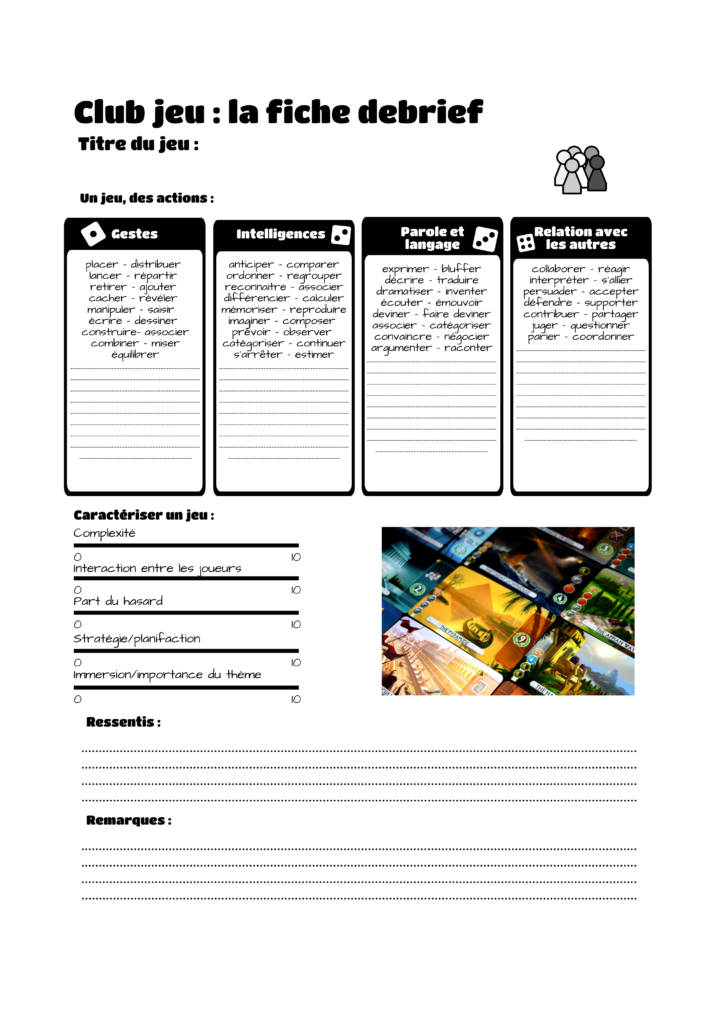

Le club du midi prolonge et renforce cette démarche de construction d’une « culture du jeu ». Au Collège Lucie Aubrac, deux créneaux de club ont été proposés, correspondant à deux niveaux « d’expertise du jeu » : un premier créneau donne priorité à la pratique, à la découverte de nouveaux titres, tandis qu’un deuxième créneau est davantage consacré à la préparation de projets ; le rôle du professeur documentaliste est plus explicitement de former les élèves à l’explication de règles, à l’animation de parties, au conseil, bref à la « médiation du jeu ». Plusieurs outils ont été conçus pour aider les élèves en ce sens : fiche « debrief » pour analyser un jeu et exprimer son ressenti, fiche outil d’explication de règle, fiche de présentation à réaliser sur e-sidoc ou réalisation de vidéorègles… on rejoint alors les objectifs de maîtrise des formes linguistiques orales et écrites de l’Éducation aux Médias et à l’Information.

Le club permet également d’utiliser le jeu comme un lien vers les partenaires hors établissement. Un projet de création et d’édition de jeu mené, il y a trois ans, en partenariat avec un commerce spécialisé de la région, a permis de découvrir un monde professionnel et un protocole de tests, d’équilibrage, qui se rapproche par bien des points d’une démarche d’investigation scientifique. Enfin, la capacité des élèves à organiser et à animer des temps de jeu prend tout son sens lorsque c’est un public hors scolaire qui est visé : animation jeux en médiathèque, en école primaire, ou sur des « temps exceptionnels ». Ainsi, pour financer un voyage de classe, le club jeu du Collège Lucie Aubrac avait co-organisé il y a 3 ans, avec l’APE et diverses associations d’élèves, les « 10 h du jeu », journée entière durant laquelle les élèves ont animé des ateliers jeux pour les parents, familles du quartier et partenaires de l’établissement, centres sociaux notamment.

Le club permet également d’utiliser le jeu comme un lien vers les partenaires hors établissement. Un projet de création et d’édition de jeu mené, il y a trois ans, en partenariat avec un commerce spécialisé de la région, a permis de découvrir un monde professionnel et un protocole de tests, d’équilibrage, qui se rapproche par bien des points d’une démarche d’investigation scientifique. Enfin, la capacité des élèves à organiser et à animer des temps de jeu prend tout son sens lorsque c’est un public hors scolaire qui est visé : animation jeux en médiathèque, en école primaire, ou sur des « temps exceptionnels ». Ainsi, pour financer un voyage de classe, le club jeu du Collège Lucie Aubrac avait co-organisé il y a 3 ans, avec l’APE et diverses associations d’élèves, les « 10 h du jeu », journée entière durant laquelle les élèves ont animé des ateliers jeux pour les parents, familles du quartier et partenaires de l’établissement, centres sociaux notamment.

Ainsi accompagné dans le temps d’accueil, le jeu libre constitue une véritable valeur ajoutée éducative. Certains temps se situent à la lisière du scolaire et du périscolaire. Le temps d’accompagnement personnalisé, par exemple, permet d’ancrer la pratique du jeu dans un projet pédagogique de classe, en ciblant certaines compétences en particulier, psycho-sociales notamment : découverte d’un type de jeux particulier (jeux mathématiques, jeux de langage et d’expression, jeux coopératifs), formation à l’explication de règles, invention ou customisation de jeux. On se rapproche alors davantage d’une forme d’apprentissage explicite. Ainsi, au Collège Lucie Aubrac, une classe de 6e est venue régulièrement au CDI sur son heure d’accompagnement personnalisé pour réfléchir à la notion de coopération à travers différentes activités : débats, découverte de jeux coopératifs, réalisation d’un livre-jeu coopératif et organisation d’une journée d’accueil pour les autres élèves de 6e autour de cette notion, avec présentation et animation d’ateliers jeux.

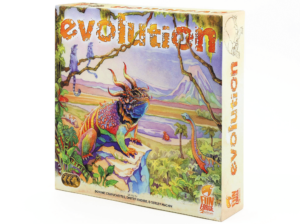

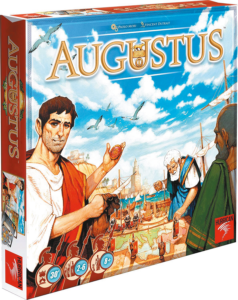

Enfin, la pratique du jeu de société dans le temps scolaire proprement dit, en classe et en lien avec les contenus disciplinaires, est une option à ne pas négliger pour le professeur documentaliste. Sa mise en œuvre dans des séquences pédagogiques constitue un exercice parfois délicat où il faut combiner apprentissage explicite et expérience de jeu la plus authentique possible29. L’utilisation de jeux de société du commerce, issus de la ludothèque du CDI, est particulièrement intéressante : à la différence de nombreux jeux éducatifs ou réalisés par l’enseignant, ils ont le mérite de garantir une certaine qualité ludique et constituent parfois des objets documentaires très intéressants pour aborder une notion lorsque leur thématique est suffisamment fouillée. C’est alors le matériel du jeu, ses informations (game), son utilisation et son analyse critique au sein d’une recherche documentaire qui seront privilégiés. Ainsi nous avons utilisé le jeu Évolution dans le cadre d’une séquence consacrée à cette partie du programme de SVT avec une classe de troisième : à partir d’une première découverte du jeu, les élèves devaient s’interroger sur la façon dont le phénomène d’évolution, tel qu’il avait été étudié en cours, était transcrit dans le jeu. Cette analyse critique a permis par exemple de pointer des éléments essentiels non présents dans le jeu : influence du climat, phénomène de dissociation génétique, par exemple. Le matériel du jeu Augustus constitue un excellent point de départ d’une recherche documentaire sur la pax Romana et le règne d’Auguste : en partant d’une description des différents éléments du jeu (icônes, cartes représentant les régions et les ressources commerciales de l’empire romain) des élèves de 3e latin ont pu émettre des hypothèses sur le fonctionnement du jeu et réaliser une carte augmentée de l’Empire romain.

L’expérience du Collège Lucie Aubrac montre que la réflexion pédagogique sur le jeu libre ne peut rester cantonnée aux problématiques d’accueil du professeur documentaliste. La notion de politique ludique traduit la volonté de l’inscrire dans une vision globale et dynamique de l’établissement. La pratique du jeu nous semble devoir être envisagée comme un outil de médiation entre le scolaire et le non scolaire, une pédagogie du détour qui s’inscrit dans une réflexion plus globale : comment optimiser l’utilisation des temps hors classe et l’amélioration du quotidien de l’élève au sein de l’établissement ? Comment lui donner des temps et des espaces où il « reprend la main » sur la construction de ses compétences ? Les notions de responsabilité et d’autonomie de décision sont au cœur du plaisir de jouer. Nous avons l’intuition que l’expérience du jeu, par-delà son apparente (mais nécessaire !) vacuité, constitue pour l’élève une sorte de « micro-engagement » : une activité dans laquelle il n’est plus seulement dans l’espace-temps de l’école, mais dans un environnement autre, qu’il construit activement sur le plan personnel et social. Cousin interactif du livre, dont il partage la force d’évasion, le jeu ouvre temporairement le temps scolaire sur un monde extérieur.

C’est pourquoi l’expérience du jeu s’inscrit parfaitement dans l’esprit du 5C, qui cherche à être un espace de jonction entre les différents temps, pratiques, cultures scolaires et non scolaires, éducation formelle et informelle. Dans cet espace « d’entre-deux », l’élève, qu’il soit joueur, lecteur, chercheur ou créateur, peut agir selon un temps qui lui est propre. Cela induit, pour l’enseignant et le spécialiste des ressources qu’est le professeur documentaliste, de « donner à jouer » en respectant cette temporalité tout en favorisant l’accès à la diversité documentaire et la verbalisation des expériences et des compétences. Ainsi, loin de concurrencer la lecture ou le travail personnel, le jeu renforce la vocation du 5C à être un lieu d’expérimentation, d’ouverture et de curiosité pour tous les élèves.

Dans cette expérience singulière, les compétences psychosociales jouent un rôle essentiel, quels que soient les types d’interactions proposés par le jeu : coopératif ou compétitif, réflexif ou d’ambiance, le jeu de société requiert de se mettre à la place de l’autre. Comprendre sa stratégie, deviner des intentions, anticiper ses choix et s’y adapter, sont des conditions indispensables pour gagner et prendre du plaisir au jeu. Ce n’est pourtant pas le seul champ de compétence travaillé, même si dans l’esprit de beaucoup de collègues, le jeu de société est considéré avant tout comme un outil de socialisation : compétences logico-mathématiques, cognitives, langagières, perceptives sont présentes à des degrés divers, dans la plupart des titres de jeux de société modernes.

Dans cette expérience singulière, les compétences psychosociales jouent un rôle essentiel, quels que soient les types d’interactions proposés par le jeu : coopératif ou compétitif, réflexif ou d’ambiance, le jeu de société requiert de se mettre à la place de l’autre. Comprendre sa stratégie, deviner des intentions, anticiper ses choix et s’y adapter, sont des conditions indispensables pour gagner et prendre du plaisir au jeu. Ce n’est pourtant pas le seul champ de compétence travaillé, même si dans l’esprit de beaucoup de collègues, le jeu de société est considéré avant tout comme un outil de socialisation : compétences logico-mathématiques, cognitives, langagières, perceptives sont présentes à des degrés divers, dans la plupart des titres de jeux de société modernes.

Le club permet également d’utiliser le jeu comme un lien vers les partenaires hors établissement. Un projet de création et d’édition de jeu mené, il y a trois ans, en partenariat avec un commerce spécialisé de la région, a permis de découvrir un monde professionnel et un protocole de tests, d’équilibrage, qui se rapproche par bien des points d’une démarche d’investigation scientifique. Enfin, la capacité des élèves à organiser et à animer des temps de jeu prend tout son sens lorsque c’est un public hors scolaire qui est visé : animation jeux en médiathèque, en école primaire, ou sur des « temps exceptionnels ». Ainsi, pour financer un voyage de classe, le club jeu du Collège Lucie Aubrac avait co-organisé il y a 3 ans, avec l’APE et diverses associations d’élèves, les « 10 h du jeu », journée entière durant laquelle les élèves ont animé des ateliers jeux pour les parents, familles du quartier et partenaires de l’établissement, centres sociaux notamment.

Le club permet également d’utiliser le jeu comme un lien vers les partenaires hors établissement. Un projet de création et d’édition de jeu mené, il y a trois ans, en partenariat avec un commerce spécialisé de la région, a permis de découvrir un monde professionnel et un protocole de tests, d’équilibrage, qui se rapproche par bien des points d’une démarche d’investigation scientifique. Enfin, la capacité des élèves à organiser et à animer des temps de jeu prend tout son sens lorsque c’est un public hors scolaire qui est visé : animation jeux en médiathèque, en école primaire, ou sur des « temps exceptionnels ». Ainsi, pour financer un voyage de classe, le club jeu du Collège Lucie Aubrac avait co-organisé il y a 3 ans, avec l’APE et diverses associations d’élèves, les « 10 h du jeu », journée entière durant laquelle les élèves ont animé des ateliers jeux pour les parents, familles du quartier et partenaires de l’établissement, centres sociaux notamment.

studio de conception de jeux vidéo, avec son timide colocataire. Plus de danger de mort, plus de geeks enfermés dans leur bureau et perdant pied avec la réalité, le jeu vidéo est devenu bien inoffensif.

studio de conception de jeux vidéo, avec son timide colocataire. Plus de danger de mort, plus de geeks enfermés dans leur bureau et perdant pied avec la réalité, le jeu vidéo est devenu bien inoffensif.

Sorcière blanche, Anne-Marie Desplat-Duc brosse le portrait d’une jeune femme qui va peu à peu découvrir qu’elle possède des dons étranges. Agathe de Préaut-Aubeterre est née dans une prison de Rennes à la fin du xviie siècle. Contrainte de suivre sa mère aux Caraïbes, Agathe est initiée aux secrets de la nature, aux pouvoirs des plantes. Mais la jeune femme marche sur des œufs : sa rousseur et ses connaissances lui font courir bien des dangers… Il lui faudra se battre pour en faire des atouts, et trouver sa place dans une société qui n’est pas franchement prête à l’accepter.

Sorcière blanche, Anne-Marie Desplat-Duc brosse le portrait d’une jeune femme qui va peu à peu découvrir qu’elle possède des dons étranges. Agathe de Préaut-Aubeterre est née dans une prison de Rennes à la fin du xviie siècle. Contrainte de suivre sa mère aux Caraïbes, Agathe est initiée aux secrets de la nature, aux pouvoirs des plantes. Mais la jeune femme marche sur des œufs : sa rousseur et ses connaissances lui font courir bien des dangers… Il lui faudra se battre pour en faire des atouts, et trouver sa place dans une société qui n’est pas franchement prête à l’accepter.  Les moqueries, Mylène en a également beaucoup souffert dans le roman M comme…3 de Yaël Hassan. Si son passage à l’école primaire a été plutôt tranquille, les choses se gâtent au collège : les insultes se font plus fréquentes, et même les meilleures amies de Mylène finissent par lui tourner le dos. Mais Mylène a une idée. Elle propose aux adultes de son collège de mettre en place un système de médiation pour améliorer les choses. En devenant médiatrice, elle découvrira qu’il n’est pas simple de gérer les conflits, mais qu’il suffit souvent d’un peu de calme et de communication pour améliorer les choses. Chaque chapitre de ce roman s’ouvre sur un mot commençant par la lettre M : un fil directeur de lecture qui rend l’accès au texte particulièrement agréable.

Les moqueries, Mylène en a également beaucoup souffert dans le roman M comme…3 de Yaël Hassan. Si son passage à l’école primaire a été plutôt tranquille, les choses se gâtent au collège : les insultes se font plus fréquentes, et même les meilleures amies de Mylène finissent par lui tourner le dos. Mais Mylène a une idée. Elle propose aux adultes de son collège de mettre en place un système de médiation pour améliorer les choses. En devenant médiatrice, elle découvrira qu’il n’est pas simple de gérer les conflits, mais qu’il suffit souvent d’un peu de calme et de communication pour améliorer les choses. Chaque chapitre de ce roman s’ouvre sur un mot commençant par la lettre M : un fil directeur de lecture qui rend l’accès au texte particulièrement agréable.