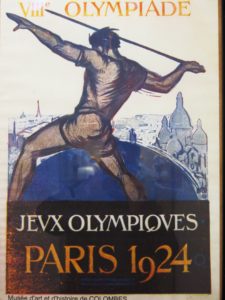

Les Jeux olympiques d’été 2024 se dérouleront pour la troisième fois à Paris (après 1900 et 1924). Cette manifestation planétaire est assurément la plus médiatique qui existe, ce qui la met au centre d’enjeux politiques et économiques majeurs, mais aussi environnementaux ou encore moraux. Premier élément à notre disposition : l’image, c’est-à-dire les photographies mais aussi les affiches. L’image est reine dans le sport et quoi de mieux que les Jeux pour mettre en œuvre une éducation à l’image, voire une séquence sur la propagande. Car, des Jeux olympiques de Berlin-1936 à la guerre froide États-Unis/URSS qui se déroule aussi sur les terrains sportifs jusqu’aux Jeux de Mexico-1968 avec la dénonciation du racisme étatsunien, etc., les exemples sont nombreux où la politique et l’Histoire s’invitent. En éducation morale et civique, les valeurs transmises par le sport et par l’olympisme, via notamment les Jeux paralympiques, constitueront une bonne entrée en matière, tout comme l’histoire des arts avec des séances autour des représentations des sports à travers différentes époques. La figure du sportif comme héros est une autre piste de travail possible ainsi que les valeurs d’effort, de persévérance et de fair-play véhiculées par les athlètes olympiques : autant d’éléments pour encourager la discussion autour de l’éthique sportive et des modèles.

Cet événement sportif mondial nous ouvre donc un vaste champ pédagogique. En explorant ses facettes politiques, historiques, artistiques ou morales, nous pourrons approfondir notre connaissance des enjeux qui entourent les Jeux et du rôle du sport dans la société contemporaine.

MUSÉES

Musée national du Sport, Nice

Le musée national du Sport compte plus 45 000 objets et 400 000 documents qui retracent l’histoire du sport dès ses origines. Exposition permanente :« Plus haut, plus vite, plus fort, plus beau… relevez le défi ! ».

https://www.museedusport.fr/

Musée olympique, Lausanne

Indispensable. Multiples ressources pédagogiques, kits pour les enseignants, vidéos, images, etc.

https://olympics.com

À voir :

https://blog-tom.com/slider/timeline/fr.html :

propose l’histoire de la photographie sportive.

https://change-makers.blog-tom.com/fr/ :

sur plus d’égalité et de respect pour les femmes.

https://games-power.blog-tom.com/fr/index.html : une mise en avant des valeurs de l’olympisme.

Musée de Roland-Garros, Paris

Il se consacre à l’histoire des Internationaux de France de tennis. Sa collection permanente est composée de vidéos et de photographies ; il contient également une centaine de raquettes de tennis de 1920 à nos jours.

https://www.rolandgarros.com/fr-fr/page/art-culture-a-roland-garros

Sport, Jeux Olympiques et Paris. Établissement public Paris Musées. Le sport et les Jeux olympiques à Paris à travers les collections des musées parisiens.

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/parcours-th%C3%A9matiques/sport-jeux-olympiques-et-paris

EXPOSITIONS

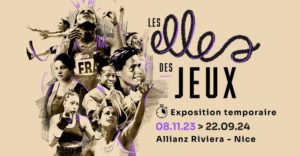

Les Elles des Jeux. Musée national du Sport, Nice, du 8 novembre 2023 au 22 septembre 2024.

« Exposition qui permet de mesurer le spectaculaire chemin parcouru en plus de 130 ans, de la quasi-exclusion des femmes à la lutte pour la parité. »

https://www.museedusport.fr/fr/exposition/temporaire/les-elles-des-jeux

Mode et sport, d’un podium à l’autre. Musée des Arts décoratifs de Paris, du 20 septembre 2023 au 7 avril 2024.

Mise en avant des relations entre la mode et le sport, à travers l’histoire, sous l’angle des questions sociales liées au corps.

https://madparis.fr/Mode-et-sport

Exposition olympique sur les sports urbains de Paris 2024. SPOT24, Paris, du 18 octobre 2023 au 31 décembre 2024.

C’est à travers un parcours immersif et interactif que l’on découvre six disciplines sportives originales comme le surf, le skate, l’escalade, etc. Œuvres du Musée olympique de Lausanne et créations d’artistes français et internationaux.

https://www.paris.fr/evenements/spot24-l-exposition-olympique-sur-les-sports-urbains-de-paris-2024-42330

Paris, un centenaire olympique : 100 ans d’histoire des Jeux. Dans différents lieux publics de la ville de Paris, du 20 avril 2023 au 29 septembre 2024.

Une exposition pour placer les Jeux de Paris 2024 dans trois perspectives : historique, internationale et française.

https://www.paris.fr/evenements/exposition-paris-un-centenaire-olympique-100-ans-d-histoire-des-jeux-35900

Défis et sports, de l’Antiquité à la Renaissance. Hôtel Départemental des Expositions du Var, Draguignan, du 16 décembre 2023 au 24 mars 2024.

Quatre rubriques : les Jeux grecs, les Jeux dans la période étrusque, les Jeux romains et les joutes médiévales jusqu’à la Renaissance.

https://olympiade-culturelle.paris2024.org/evenement/defis-et-sports-de-l-antiquite-a-la-renaissance-a7f2o000000LhxFAAS

Histoire, Sport & Citoyenneté : des Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. CASDEN.

Parcours pédagogiques adaptés aux niveaux collège et lycée en lien avec les programmes d’histoire ou d’EMC. À imprimer ou en prêt.

https://casdenhistoiresport.fr/

Sport & science, l’union fait la force. CNRS ; RATP, 2023.

Des panneaux d’exposition sur des problématiques actuelles autour de la science et des performances, et du rôle du sport dans nos sociétés. En prêt numérique : 21 panneaux format A0.

https://images.cnrs.fr/exposition/exp098935

Le sport, toute une histoire. Archives départementales de Loire-Atlantique.

Exposition itinérante gratuite sur « la place et le rôle du sport dans la société » : usages, combats, origine et évolution, sportifs locaux.

archives.culturel@loire-atlantique.fr

Affiches olympiques prêtes à être imprimées. Comité international olympique ; Fondation olympique pour la culture.

Format A4 ou A3, disponibles sous licence Creative Commons : CC BY-NC-ND 3.0.

Elles sont composées de : textes courts, images de toutes les éditions des Jeux olympiques, chiffres clés et anecdotes. Affiches disponibles : Histoire des Jeux olympiques d’été et d’hiver, Histoire des Jeux olympiques de la Jeunesse d’été et d’hiver.

https://olympics.com/cio/la-fondation-olympique-pour-la-culture-et-le-patrimoine/arts-

et-culture/hub-culture-et-education/affiches

DANS LES PROGRAMMES

COLLÈGE

EPS, mathématiques, Cycle 3 : « les activités physiques et sportives donnent du sens à des notions mathématiques (échelle, distance, etc.). »

BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

EPS, mathématiques, géographie, Cycle 3 : parcours ou courses d’orientation, activités de repérage ou de déplacement (sur un plan, une carte).

BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

EPS, sciences, Cycle 3

« En lien avec l’enseignement de sciences, l’éducation physique et sportive participe à

l’éducation à la santé (besoins en énergie, fonctionnement des muscles et des articulations, etc.) et à la sécurité (connaissance des gestes de premiers secours, des règles élémentaires de sécurité routière, etc.). »

BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

EPS, technologie, mathématiques, EMI, EMC, Cycle 4

Information, communication, citoyenneté : « Sport et images : arbitrage et vidéo ; image différée et droit à l’image ». « Sport et numérique : simulation sportive dans les jeux vidéo, les applications ; de la pratique à la simulation virtuelle. »

BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

EPS, langues et cultures de l’Antiquité, histoire, Cycle 4

« Sport et Antiquité : L’Olympisme – Des jeux olympiques aux pratiques d’aujourd’hui. » BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

EPS, SVT, chimie, technologie, mathématiques, Cycle 4

Thème Corps, santé, bien-être et sécurité : « alimentation et entraînement ; physiologie de l’effort et mesure des performances ; statistiques ; performance et dopage ».

BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

Histoire, troisième

Étude du XXe siècle, Thème 1 : « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales ».

BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

LYCÉE

Histoire, terminale, voie générale et technologique

Thème 1 : « Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale

(1929-1945) ».

BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019

EPS, seconde, première, terminale des voies générales et technologiques et professionnelles

Objectifs généraux : exercer sa responsabilité individuelle et au sein d’un collectif, construire durablement sa santé, accéder au patrimoine culturel.

BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019

EMC, seconde pro, CAP

Thème 1 : Liberté et démocratie, Premier thème – La Liberté, nos libertés, ma liberté – « La liberté menacée par les régimes autoritaires et les totalitarismes ».

BO spécial n° 5 du 11 avril 2019

EMC, première, terminale pro

Égalité et fraternité en démocratie, Premier thème – Égaux et fraternels.

Lien avec les programmes d’histoire – thème 2 en classe de première – « Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945). »

Lien avec les programmes d’EPS : « Objectifs généraux – « Exercer sa responsabilité dans un engagement personnel et solidaire. »

BO spécial n° 1 du 6 février 2020

PISTES PÉDAGOGIQUES

Décrypter la photo sportive

À partir de photos de presse (historiques ou autres), en collaboration avec le professeur d’histoire-géographie ou de français, travailler sur les clés de lecture de l’image, comparer et analyser des images. Faire réfléchir sur les enjeux des messages véhiculés. Exprimer son ressenti, ses émotions et construire une argumentation à partir du ressenti et des émotions. Légender des images.

Réaliser un Photomontage autour du sport

En collaboration avec le professeur d’arts plastiques

Faire découvrir la composition de l’image. Expérimenter diverses techniques plastiques. Les élèves peuvent travailler sur un projet d’exposition consacré à la photographie sportive.

Recherches documentaires sur les Jeux olympiques en relation avec le programme d’histoire et d’histoire des arts. Réflexions et débats sur les enjeux politiques, historiques et sur l’engagement des sportifs.

Travail sur l’écriture journalistique

En collaboration avec le professeur de français et d’EPS

Faire écrire un article sur un événement ou un exploit sportif pour s’exercer à l’écriture journalistique. Commenter oralement une activité d’EPS.

Présenter le métier de journaliste sportif et l’écriture pour la presse. Effectuer des recherches sur le sport selon différents angles de travail : la symbolique olympique, les valeurs olympiques, la place des femmes au sein des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, etc.

Créer une affiche qui annonce les JO dans sa ville

En collaboration avec les professeurs d’arts plastiques et d’EPS

Observer et décrypter des affiches olympiques (contenu, composition, couleurs, contexte social et politique).

Inviter des intervenants évoluant dans le milieu sportif : rencontrer des entraîneurs, des sportifs, locaux notamment, préparer les interviews avec les élèves. Rédiger un portrait pour le journal scolaire, enregistrer une vidéo ou encore un podcast sur la webradio de l’établissement.

SITES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIONS

Ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

Rubriques : Le sport de haut niveau. Les métiers et formations. Jeux olympiques et paralympiques.

https://www.sports.gouv.fr/

2023-2024 : une année olympique et paralympique à l’École. Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Cette page recense les ressources et dispositifs mis en place à l’occasion des Jeux olympiques.

https://www.education.gouv.fr/2023-2024-une-annee-olympique-et-paralympique-l-ecole-378668

Le site de l’UNSS regorge d’informations sur le sport, notamment sur l’engagement des jeunes mais également sur les Jeux olympiques 2024, à travers la participation à la semaine olympique et paralympique.

https://www.unss.org/

Génération 2024. Paris. Cette plateforme pédagogique propose de nombreuses ressources ainsi qu’un calendrier des évènements.

https://generation.paris2024.org/

Sur le site de l’INSEP (Institut national du sport de l’expertise et de la performance), l’iconothèque permet de rechercher des images des Jeux olympiques. Le site offre, par ailleurs, de nombreuses ressources d’actualité ou historiques sur le sport et les Jeux.

https://iconotheque.insep.fr/insep/app/photopro.sk/insep/

Groupement de recherche sport et activité physique, CNRS

Centre de recherches pluridisciplinaires sur le sport et ses acteurs.

https://sport.cnrs.fr/

La grande école du sport. Canopé

Pour découvrir le sport sous un nouvel angle. Cent quinze vidéos du cycle 3 à la terminale. Sport et histoire, sport et géographie, sport et santé, sport et littérature, sport et arts, etc.

https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html

Le sport dans la presse. BnF : Les Essentiels, 2012

Histoire de la presse et des médias sportifs avec un album de 30 « Images de sports ».

Images de sport | BnF Essentiels

Association Femix’sports pour la parité dans le sport

Créée en 2000 : « première association française à s’être emparée des questions de mixité, d’égalité et de parité dans le milieu sportif. » Objectifs : « Contribuer à une meilleure représentation des femmes dans le sport. Encourager leur promotion. Promouvoir la mixité et l’équité. »

http://www.femixsports.fr/

ÉVÈNEMENTS

L’olympiade culturelle. Paris, 2022-2024. Programmation artistique et culturelle autour des liens entre le sport et l’art.

https://www.paris2024.org/fr/olympiade-culturelle/

Journée nationale du sport scolaire. En septembre, France entière.

« Promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves et du monde sportif local. »

https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423

La semaine olympique et paralympique. Union Nationale du Sport Scolaire, du 2 au 6 avril 2024.

https://www.unss.org/sop2022

Anniversaire de la création du CIO. Autour du 23 juin, Monde entier.

Le Comité International Olympique (CIO) invite les comités nationaux olympiques du monde entier à célébrer l’anniversaire de sa création.

CIO - Comité International Olympique | Olympics.com

FILMOGRAPHIE

FICTIONS

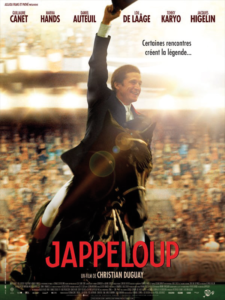

Duguay, Christian. Jappeloup. Acajou Films, 2013, 130 min.

Biographie du cheval baptisé Jappeloup, champion de saut d’obstacles.

Gillepsie, Craig. Moi, Tonya. France Télévisions Distribution, 2017, 120 min.

Histoire du scandale qui entoura la patineuse artistique Tonya Harding et sa rivale, Nancy Kerrigan, lors des JO d’hiver de 1994 de Lillehammer.

Hudson, Hugh. Les Chariots de feu. Twentieth Century Fox Home Entertainment, 1981, 119 min. Jeux olympiques d’été, 1924, Paris : deux coureurs britanniques essaient, grâce à leur victoire olympique, pour l’un de lutter contre les préjugés racistes ; pour l’autre d’affirmer sa foi.

Spielberg, Steven. Munich. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, 2005, 164 min.

Dans la nuit du 5 septembre 1972, un commando palestinien, Septembre Noir, s’introduit dans le village olympique à Munich et prend en otages neuf Israéliens.

Scott, Ridley. Gladiator. Dreamworks Pictures, Universal Pictures, Scott Free Productions, 2000, 155 min.

Récit de la chute du général romain Maximus Decimus qui devient esclave gladiateur, conquiert le cœur du peuple romain par ses talents de combattant dans l’arène du Colisée et affronte Commode, l’empereur traître.

Turteltaub, Jon. Rasta Rockett. Walt Disney Pictures, 1994, 98 mn.

L’histoire vraie de quatre Jamaïcains qui décident de participer aux Jeux olympiques d’hiver dans une discipline sportive totalement impraticable en Jamaïque : le bobsleigh.

DOCUMENTAIRES

Dauger, Sonia ; Dietz, David. Les Bleus : une autre histoire de France,1996-2016. Black Dynamite Films, 2016, 1 h 43 min.

Charitos, Lefteris. L’Homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol. Les Films du Balibari, Arte France Cinéma, 2017, 79 min. Retour sur le parcours du plongeur français qui a inspiré le film Le Grand Bleu.

Macdonald, Kevin. Pelé. Netflix, 2021, 108 min.

Pelé, de l’histoire au mythe.

ARTICLES DE PRESSE

COLLÈGE

Lardon, Julie ; Lowagie, Camille ; Flavenot, Elodie. Quand la politique s’invite au JO.

Albert n° 110, 05/02/2022, p. 2.

Lombardo, Théo. Grande et petites histoires des JO. Okapi n° 1138, 01/08/2021, p. 10-17.

Dossier : Du foot mais à quel prix ? Le Monde des ados n° 506. Junior Hebdo, 16/11/2022.

À l’école des champions olympiques. Le Monde des ados n° 489, 02/02/2022.

Pourquoi la flamme olympique ? L’Éléphant junior n° 017, 07/2023, p. 22,78.

LYCÉE

Augustin, Jean-Pierre. Le sport, une géographie mondialisée. Documentation photographique, n° 8112, juillet 2016. Ce numéro est entièrement consacré au sport sous tous les angles.

Ferez, Sylvain ; Terral, Philippe. Le sport au prisme des sciences humaines et sociales. Revue EPS, n° 399, 04/2023, p.18-20.

Guérandel, Carine ; Beyria, Fabien. Sport mixte. Revue EPS, n° 396, 07/2022, p. 28-51.

Loret, Alain ; Vanroose, Philippe. Quel sport en 2030 ? Questions à Alain Loret. Revue EPS, n° 379, 01/2018, p. 8-12.

Athènes 1896 / Londres 2012 : l’histoire véridique des Jeux olympiques. Sport et vie. Hors-série n° 035, 01/2012, p. 4-82.

Sport et science, l’union fait la force : dossier. CNRS le journal, 2019 (maj 2023).

https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/sport-et-science-lunion-fait-la-force

RADIO

Collin, Philippe. Comme des garçons : comment est née la première équipe de foot féminine. France Inter : L’Œil du tigre, 2018, 48 min.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre/l-oeil-du-tigre-02-septembre-2018

Collin, Philippe. Les pionnières du sport dans les années 1920-1930. France Inter, 2018, 47 min.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre/l-oeil-du-tigre-18-novembre-2018

Hû, Benjamin. Cultures Monde : le sport, arme de séduction massive. France Culture, 2020, 4 x 58 min.

Épisode 1/4 : Dakar saoudien, Mondial qatari : un cap pour la péninsule

Épisode 2/4 : Foot turc : outil du nationalisme, ferment de la contestation

Épisode 3/4 : De l’ovalie à l’olympisme : Paris sur le podium

Épisode 4/4 : Russie : une puissance sportive rétrogradée

https://www.franceculture.fr/emissions/series/le-sport-arme-de-seduction-massive

Leclère, Céline. Sport et politique : ces athlètes qui ont marqué l’histoire. France Culture, 4 juillet 2022, 6 min.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/sport-et-politique-ces-athletes-qui-ont-marque-l-histoire-5105840

Lemer, Delphine. La série musicale d’été : musiques et sports. France Culture, 2018, 5 x 59 min.

Les cinq épisodes de cette série musicale explorent les liens qui unissent sports et chansons

Épisode 1/5 : Ouverture en luttes mineures : les valeurs du sport

Épisode 2/5 : Symphonie en buts majeurs : le football fait ses gammes

Épisode 3/5 : Menuet en uppercut majeur : la boxe à cor et à cri

Épisode 4/5 : Sonate en chute mineure : les ténors du peloton

Épisode 5/5 : Concerto en brutes majeures : un concert de louanges pour n’oublier personne

https://www.franceculture.fr/emissions/la-serie-musicale-dete/musiques-et-sports

« Paris Musées Olympiques ». Paris Musées, 2022, douze épisodes de 8 min env.

« Permet de découvrir les œuvres des musées de la Ville de Paris sous le prisme des Jeux olympiques modernes. »

https://www.parismusees.paris.fr/en/node/5557

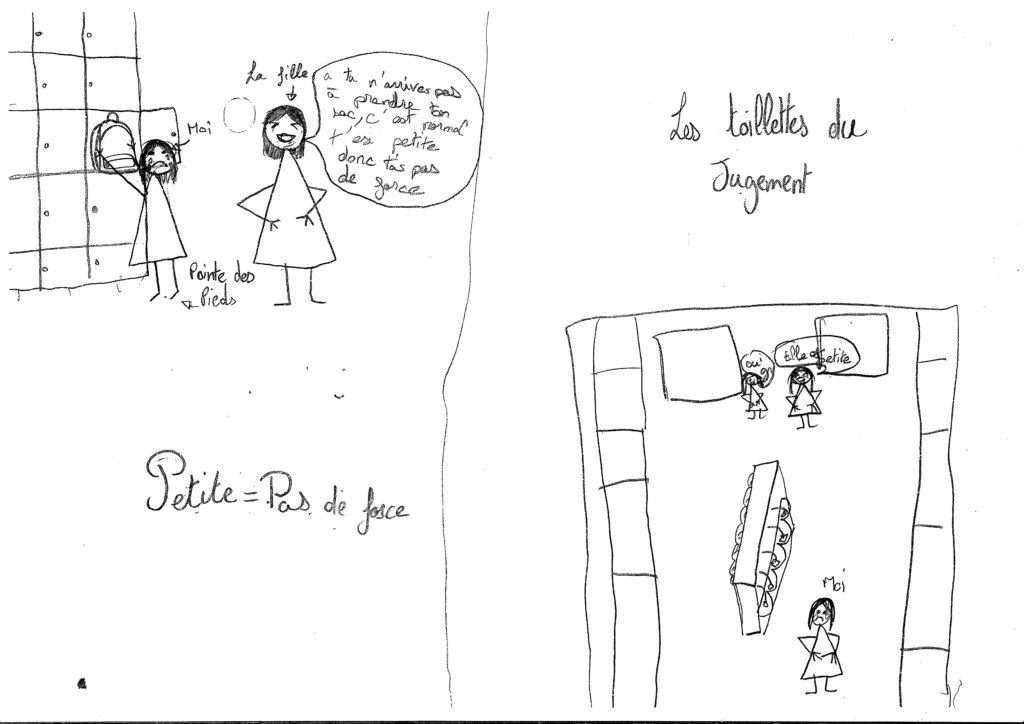

Plus étoffé, utilisant lui aussi le ressort comique sans rien perdre de sa subtilité d’analyse et ponctué d’illustrations, le roman La Team collège interroge les liens amicaux, les stéréotypes sociétaux et la construction du phénomène de harcèlement.

Plus étoffé, utilisant lui aussi le ressort comique sans rien perdre de sa subtilité d’analyse et ponctué d’illustrations, le roman La Team collège interroge les liens amicaux, les stéréotypes sociétaux et la construction du phénomène de harcèlement.

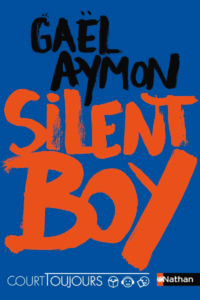

Passage à l’acte aussi dans le roman déjà évoqué d’Athur Tenor, L’enfer au collège ou encore dans Silent Boy. Dans ce roman court et percutant, Gaël Aymon, qui avait déjà écrit sur le sujet (ndlr Ma réputation) fait vivre l’expérience d’une plongée immersive dans le monde des ados, leurs codes et leur vocabulaire. Anton, alias Silent boy sur les réseaux, est le témoin muet du harcèlement de Nathan, un jeune homme qui ne correspond pas aux stéréotypes de genre. Particularité, les réseaux sociaux jouent ici un rôle positif même si un personnage dira qu’il en a assez des relations virtuelles et préfère désormais se consacrer à sa vie réelle. Sur un tchat, Anton va échanger et devenir « ami » avec une jeune fille. Peu à peu, il va se dévoiler et puiser dans cette relation la force de sortir du silence. Mais il aura fallu la défenestration de Nathan pour qu’Anton soit gagné par la rage et la soif de laisser éclater la vérité. Loin de tout manichéisme, ce roman offre une lecture nuancée des postures et enjeux à l’œuvre dans le harcèlement, des émotions qui traversent les protagonistes et en particulier les témoins. Et il soulève la question de l’identité.

Passage à l’acte aussi dans le roman déjà évoqué d’Athur Tenor, L’enfer au collège ou encore dans Silent Boy. Dans ce roman court et percutant, Gaël Aymon, qui avait déjà écrit sur le sujet (ndlr Ma réputation) fait vivre l’expérience d’une plongée immersive dans le monde des ados, leurs codes et leur vocabulaire. Anton, alias Silent boy sur les réseaux, est le témoin muet du harcèlement de Nathan, un jeune homme qui ne correspond pas aux stéréotypes de genre. Particularité, les réseaux sociaux jouent ici un rôle positif même si un personnage dira qu’il en a assez des relations virtuelles et préfère désormais se consacrer à sa vie réelle. Sur un tchat, Anton va échanger et devenir « ami » avec une jeune fille. Peu à peu, il va se dévoiler et puiser dans cette relation la force de sortir du silence. Mais il aura fallu la défenestration de Nathan pour qu’Anton soit gagné par la rage et la soif de laisser éclater la vérité. Loin de tout manichéisme, ce roman offre une lecture nuancée des postures et enjeux à l’œuvre dans le harcèlement, des émotions qui traversent les protagonistes et en particulier les témoins. Et il soulève la question de l’identité.