Pour rappel, l’auteur de cet essai, Gérald Bronner, professeur de sociologie à l’Université Paris-Diderot et membre de l’Institut universitaire de France, est régulièrement invité dans les médias et collabore à des revues scientifiques comme Pour la Science. Il a signé entre autres L’Empire des croyances (PUF, 2003), L’Empire de l’erreur (PUF, 2007) et dernièrement Cabinet de curiosités sociales (PUF, 2018). Le présent essai, dont la publication remonte déjà à 2009, a été toutefois réactualisé en 2016, son avant-propos ayant été rédigé dans le courant de l’année 2015, c’est-à-dire après l’attentat contre Charlie Hebdo mais avant ceux du Bataclan.

Cet ouvrage est passionnant à plus d’un titre : l’auteur y appréhende la pensée extrême de façon méthodique, en posant plusieurs questions. Les extrémistes sont-ils des fous complètement irrationnels ou au contraire des fanatiques de leur propre rationalité ? Quel est leur profil sociologique ? Quel cheminement de pensée et quel parcours les conduisent à adhérer de la sorte à une forme de croyance aussi inconditionnelle et absolue ? Enfin, comment est-il possible d’adhérer à des idées qui vous font à ce point oublier toutes les autres valeurs ? Pour analyser tous ces aspects, l’auteur déconstruit au passage un certain nombre d’idées reçues sur l’identité et l’univers mental des extrémistes, et propose des solutions pour accompagner un processus de déradicalisation.

Que l’on soit confronté à des élèves qui basculeraient sur la pente d’une radicalisation (islamiste ou de type emprise sectaire), ou plus largement dans l’optique d’une éducation à l’esprit critique, la lecture de cet essai offre des pistes de compréhension des phénomènes mentaux et cognitifs qui sont à l’œuvre. L’idée ici n’est évidemment pas d’excuser, de relativiser ou de minimiser les actes commis mais bien de pouvoir analyser méthodiquement et rationnellement leurs causes, et d’obtenir ainsi des clés pour lutter efficacement contre ce phénomène d’adhésion à une croyance mortifère.

Comment définir la pensée extrême ?

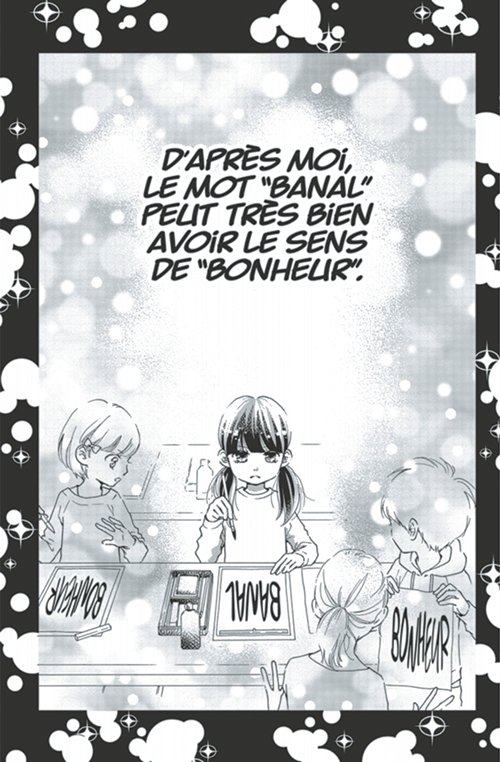

Extrémisme, fanatisme, radicalité, terrorisme, tous ces mots évoquent des formes d’adhésion mentale quasiment identiques. Ainsi, étymologiquement, le mot fanatique, du latin fanaticus, signifie « qui porte le zèle de la religion jusqu’à l’excès ». Gérald Bronner quant à lui donne de la pensée extrême la définition suivante : « aptitude de certains individus à sacrifier ce qu’ils ont de plus précieux (leur carrière, leur liberté…) et en particulier leur vie, et dans de nombreux cas, celles des autres aussi, au nom d’une idée ». Ils subordonnent toute leur existence à cette adhésion inconditionnelle à un système mental. Or, face à la barbarie des attentats perpétrés par ce type d’individu, la réaction naturelle et tout à fait compréhensible de tout un chacun est de ressentir à la fois un sentiment d’irrationalité et une très forte indignation. Cette double réaction (irrationalité et indignation) conduit le plus souvent les médias, voire certains commentateurs éclairés à faire des raccourcis sociologiques et à véhiculer des idées reçues sur le profil des extrémistes. N’avons-nous pas tous très souvent entendu ou pensé que les jeunes qui partent rejoindre Daesh le font car ils viennent d’un milieu social très bas, qu’ils sont très peu éduqués et cultivés, ou alors qu’ils sont déséquilibrés ou en état de faiblesse psychologique ? Toutes ces hypothèses sont présentées par l’auteur comme des explications simplistes du phénomène, des lieux communs qui nuisent à sa réelle analyse. Ces réactions relèvent d’un réflexe de protection, bien légitime, qui consiste à mettre à distance les individus qui commettent des actes barbares, en les présentant comme des fous, des monstres, qui n’auraient plus rien d’humain. Si c’était le cas, au niveau juridique, les extrémistes ne pourraient pas être reconnus responsables de leurs actes, et ils seraient donc enfermés massivement dans des hôpitaux psychiatriques, ce qui n’est pas le cas. Cela n’est pas sans rappeler également les réactions indignées suscitées par l’analyse d’Hannah Arendt sur Eichmann, simple exécutant obéissant aux ordres et non monstre sanguinaire qui n’aurait plus rien de commun avec une personne ; c’est ici « la banalité du mal » qui effraie le plus.

Pour mieux déconstruire l’idée reçue selon laquelle les fanatiques sont des idiots qui ont forcément un niveau d’études très bas, il faut revenir sur la métaphore de la sphère de la connaissance proposée par Pascal2 : en effet, contrairement à ce que l’on peut penser, le niveau d’éducation et de culture n’est pas corrélé avec une diminution de la croyance en des théories plus ou moins farfelues, voire dangereuses, bien au contraire ! L’augmentation des connaissances ouvre le champ des possibles, accroît la prise de conscience de tout ce que l’on ne connaît pas encore, nourrit l’imaginaire et encourage par ailleurs à douter et à mettre en œuvre son esprit critique pour appréhender le monde. Ainsi, Gérald Bronner multiplie les exemples précis d’études sociologiques montrant que les extrémistes, qu’ils soient dans les rangs de Daesh, d’Al-Qaïda, ou dans ceux de sectes ayant mené à des suicides collectifs, sont des individus ayant fait des études supérieures et venant de milieux sociaux intermédiaires ou élevés. Dans un registre moins grave, l’auteur donne également comme illustration le cas du moon hoax de 1835, analysé avec pertinence par Edgar Allan Poe : ce récit pseudo-scientifique, ancestrale fake news, a été massivement relayé et pris pour argent comptant par les personnes les plus instruites et les plus au fait des questions astronomiques de l’époque. De même, peut-on taxer François Mitterrand de stupidité et d’inculture ? Pourtant, il croyait fermement en l’astrologie, pseudoscience s’il en est…

Pour tenter de définir au plus près les principales caractéristiques de la pensée extrême, l’auteur propose un schéma sous forme de pentagone qui liste cinq grandes questions à se poser pour déterminer si le système mental auquel nous sommes confrontés est irrationnel ou non. Premier aspect : la conditionnalité. Le croyant adhère-t-il de façon absolue à sa croyance ? Quel est son degré de conviction ? Par exemple, dans le cas des simples superstitions, nombreuses seront les personnes qui, sans croire fermement au fait que passer sous une échelle porte malheur, éviteront quand même de passer dessous, au cas où, par principe de précaution. La force de la conviction est là très faible, mais induit malgré tout un comportement particulier. Deuxième aspect : la dimension, en lien avec les limites spatio-temporelles de notre esprit. La croyance est-elle liée à une certaine époque, à une représentation du monde correspondant à un lieu géographique précis ? Troisième aspect : la cognition. Le contenu de la croyance peut-il s’expliquer par les limites cognitives de notre rationalité, c’est-à-dire les biais de raisonnement, les erreurs d’interprétation ? La culture constitue le quatrième aspect : la croyance est-elle dépendante d’une culture particulière, d’un système de représentation du monde défini ? Enfin, la progressivité clôt la série de questions : comment le croyant en est-il arrivé là ? Quelles ont été les étapes de son adhésion ? Reconstruire son cheminement intellectuel permet de redonner une forme de logique à un résultat dont la doctrine finale paraît absurde, grotesque, complètement irrationnelle, alors que les étapes, dans leur progressivité, le sont beaucoup moins.

D’autre part, le contenu même des doctrines auxquelles adhèrent les extrémistes présente un système de pensée qui semble cohérent, souvent truffé de références littéraires, mystiques et symboliques, alliant pseudo-preuves scientifiques et métaphores mais surtout proposant un ré-enchantement du monde. Comme pour toutes les religions, les croyances extrêmes répondent au « pourquoi » et entendent redonner du sens à l’individu. Dans une époque contemporaine où « Dieu est mort », ces formes de pensée extrême donnent à certains individus, hélas, avec les conséquences que l’on sait, l’impression de retrouver le sens perdu de leur existence. C’est ce qui conduit l’auteur à conclure que l’extrémiste n’est pas fou mais a « des raisons » de basculer, même s’il n’a pas raison de le faire !

Revenons un moment sur la mécanique de la théorie du complot, élément auquel adhèrent la plupart des extrémistes et qui les conforte dans leur croyance. Le mille-feuille argumentatif et l’apparition sur le web d’arguments « en essaim », très nombreux, sur une courte période qui corroborent une même thèse complotiste, participent à l’enclenchement d’un basculement dans la radicalisation. Ensuite, tout devient preuve : chaque signe, chaque paréidolie (illusion d’optique qui conduit à voir des formes ou des messages dans la nature ou sur des objets), chaque événement fait sens pour l’extrémiste qui y voit autant d’exemples de la véracité de sa croyance. Le biais de confirmation joue ici à plein.

La rhétorique de la pureté, de la renaissance, et d’une nouvelle identité qui commence lors de l’entrée dans la doctrine, accompagne également cette adhésion : avec ce nouveau sens qui lui est donné et qui éclaire le monde d’un jour nouveau, entouré de signes convergents, l’extrémiste ne doute plus. S’il continue d’une certaine manière à réfléchir, c’est tout entier axé sur sa croyance inconditionnelle, pris dans une mécanique qui est à ses yeux d’une rationalité extrême, absolue, n’admettant plus aucune alternative ou compromission. Bronner explique que la pensée extrême fait en ce sens preuve de rationalité cognitive, car elle déploie une certaine cohérence, son discours présente une logique interne. Ceci étant, il lui manque l’autre aspect nécessaire à toute vérité : la correspondance avec les faits et le monde qui nous entoure. Assembler des pseudo-preuves et des informations en grande partie falsifiées ou erronées en adoptant une logique qui apparaît au fanatique comme irréfutable ne signifie pas que les discours énoncés soient vrais, loin de là. C’est juste une manipulation de l’esprit qui est à l’œuvre, où les différents biais et erreurs de raisonnement auront joué un rôle déterminant.

Par ailleurs, l’extrémiste pousse très loin la logique de la rationalité instrumentale, qui consiste à mettre en adéquation des moyens avec des fins. Le précepte de Machiavel « la fin justifie les moyens » est alors mené dans ses ultimes retranchements. « Le fanatique est plus rationnel que l’homme ordinaire […] ; il met son action tout entière au service d’un système de valeurs sévèrement hiérarchisé et cohérent. » Aucun cas de conscience ou dilemme moral n’est possible face à la toute-puissance de l’idée supérieure, du principe suivi coûte que coûte qui guide l’ensemble de l’action. Avoir dans ce contexte des interdits moraux, des réticences à tuer des innocents, par exemple, est vu par l’extrémiste soit comme une défaillance de la foi, soit comme une faiblesse de la volonté, une lâcheté. Dans ce cas, le coût symbolique et matériel des moyens utilisés est extrêmement fort. C’est pourquoi les discours fanatiques ont tendance à les minimiser en supprimant l’idée d’innocence de la foule : pour Daesh, tout le monde est coupable, le monde occidental dans son ensemble représente une société dépravée, impure, qui a contribué à tuer de nombreux musulmans. La culpabilisation généralisée s’accompagne d’une victimisation des agresseurs, le tout dans une vision simpliste de la géopolitique mondiale qui prône une sorte de Loi du Talion où les attentats vengeraient les exactions présumées de l’Occident.

Le coût ultime de cette rationalité instrumentale, être prêt à mourir pour servir la cause, est justifié par le recours direct à Dieu : l’extrémiste devient un agent divin, c’est Dieu qui guide sa main, même si cela implique de contrevenir à l’un des préceptes du Coran lui-même. La mort est vue comme une porte d’entrée vers le Paradis : on est proche ici du calcul rationnel du Pari de Pascal. Les fanatiques font le choix d’une « mort qui conduit au bonheur éternel plutôt qu’une vie qui conduit à la mort ».

Gérald Bronner donne ensuite des éléments pour établir une typologie opérante entre les diverses croyances et détacher ainsi nettement celles qui relèvent de la pensée extrême. Dans un premier temps, il constate que les extrémistes sont dans une adhésion inconditionnelle à leur croyance, comme on l’a vu plus haut. Le citoyen ordinaire croit à de multiples énoncés, qu’ils soient descriptifs (vrai/faux) ou normatifs (bien/mal) à des degrés de conviction très variés, du très faible au plus fort, mais toujours dans une concurrence entre les idées, et dans un doute intellectuel qui permet les rétro-jugements, le changement d’avis. Le fanatique, lui, incarne la certitude, il ne doute pas. L’exemple pris par Bronner est éclairant :

on admet communément que c’est mal de mentir. Toutefois, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, cacher une personne juive chez soi et mentir à la Gestapo qui la cherche sera considéré comme un acte héroïque. Un fanatique de la vérité ne mentira jamais, quelles que soient les conséquences de son action. Cela rejoint la distinction que fait Max Weber entre l’éthique de conviction (les valeurs priment même si leurs conséquences sont graves) et l’éthique de responsabilité (il n’y a pas de prééminence absolue des valeurs, on doit prendre en compte leurs conséquences). Il y a un certain nombre de valeurs auxquelles le citoyen ordinaire adhère lui aussi de façon inconditionnelle (ne pas tuer, ne pas torturer), mais étant donné que cette adhésion est partagée par le plus grand nombre, elle fonde l’ordre social alors que l’adhésion inconditionnelle des extrémistes se porte sur des valeurs qui le détruisent, qui ne sont pas compatibles avec le vivre-ensemble. Pour résumer, le fanatique « adhère radicalement à une idée elle-même radicale ».

Comment définir maintenant les conditions qui rendent une idée extrême ? Notre impression d’irrationalité face à ce type d’idée ne peut suffire à en dégager une définition, puisque nous trouvons irrationnelles et stupides toutes les croyances que nous ne partageons pas, même lorsqu’elles sont anodines ou inoffensives. Bronner nous propose la définition suivante : « l’extrémiste croit de façon inconditionnelle à un énoncé faiblement transsubjectif et ayant un potentiel sociopathique. » La complexité de cette phrase ne doit pas nous arrêter : elle désigne en réalité des choses simples si on la reformule. Les idées faiblement transsubjectives sont les idées minoritaires, qui sont partagées par un très petit nombre de personnes et qui sont difficilement exportables d’un esprit à un autre, alors que les idées fortement transsubjectives sont celles auxquelles adhère le plus grand nombre, la plupart du temps des énoncés vrais et objectifs qui se transmettent facilement d’individu à individu. Si l’on arrêtait ici la définition, croire en des contenus très minoritaires regrouperait extrémistes islamistes, sectes, mais aussi collectionneurs passionnés, artistes contemporains fanatiques de leur art, etc. Or, si c’est le même processus mental qui est à l’œuvre dans toutes ces situations, leurs conséquences n’ont pas les mêmes implications sur la société. D’où la dimension sociopathique introduite dans la définition. La pensée extrême développe une idée sociopathique, c’est-à-dire une idée qui « implique une impossibilité de certains hommes à vivre avec d’autres ». La violence des actes commis conduit dans ce type d’extrémisme à saper les fondements du vivre-ensemble et ne peut donc absolument pas être acceptée.

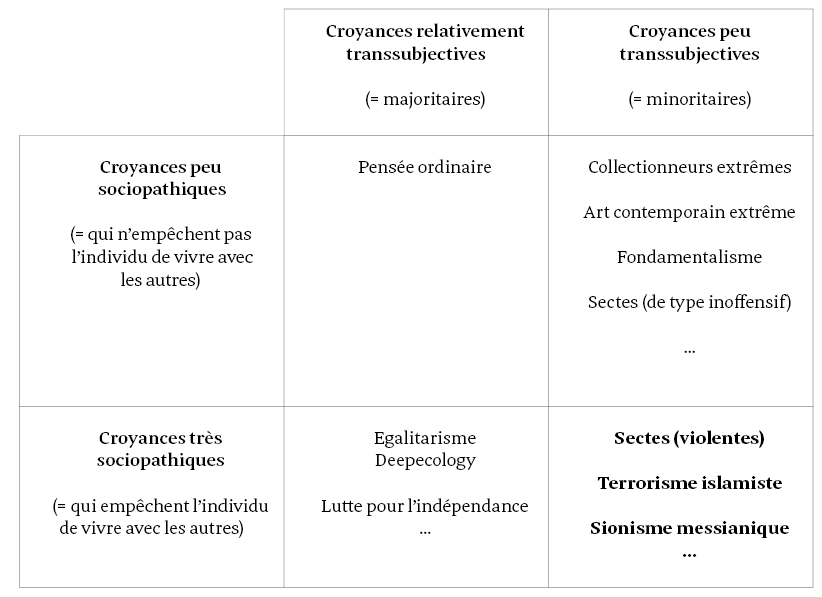

Pour conclure cette partie sur les caractéristiques de la pensée extrême, l’auteur nous propose un tableau synthétique qui permet de dresser une typologie des formes de croyances plus ou moins extrêmes. Je le reproduis ci-dessous car il résume bien tout ce qui vient d’être énoncé plus haut en y ajoutant une reformulation simple des concepts pour clarifier la compréhension. Les formes dangereuses d’extrémisme qui sont l’objet principal du présent essai, se trouvent dans la case en bas à droite, indiquées en gras.

P. 173 : Les différentes figures de l’extrémisme

L’adhésion à la pensée extrême : « un escalier dont les premières marches sont toutes petites »

L’objet de cette deuxième partie est de comprendre comment le fanatique peut en arriver à adhérer de manière si absolue à des énoncés qui paraissent à tout un chacun absurdes. Il faut différencier pour cela quatre grands types d’adhésion à la croyance.

Le premier réside dans la progressivité de l’adhésion, selon l’image d’un escalier à gravir « dont les premières marches sont toutes petites ». Si c’est l’aspect irrationnel de la croyance finale qui saute aux yeux en premier, c’est que l’on ne voit pas toutes les étapes intermédiaires et le cheminement invisible de l’esprit du fanatique, qui a procédé petit pas par petit pas pour aboutir à une pensée extrême. Ainsi, une technique classique de l’emprise sectaire est de proposer un premier contact, par exemple une conférence sur un sujet très général, qui n’a pas grand rapport avec la doctrine sectaire. Pour éviter tout effet repoussoir et instaurer une phase de séduction, les recruteurs font connaissance avec l’individu, puis énoncent des choses évidentes avec lesquelles il est forcément d’accord. Ensuite ils introduisent, au milieu de ces vérités communément admises, des discours plus confus, beaucoup moins vérifiés, grâce à un raisonnement cyclique et truffé d’erreurs de raisonnement, qui aboutit à des énoncés absurdes, mais qui sont alors présentés comme l’accomplissement d’un processus de pensée complexe, comme le résultat d’une initiation. Ajouté à cela une expérience présentée comme mystique mêlant émotions et histoire personnelle de l’individu, et la révélation se fait : tout devient preuve et signe concomitants qui confortent la personne dans sa croyance devenue spectaculaire. Bronner conclut cette démonstration par l’image cruelle de la grenouille : plongée dans une casserole d’eau froide, elle ne bouge pas. Si l’on monte la température de l’eau degré par degré, très lentement, la grenouille reste dans la casserole et finit par mourir ébouillantée, sans avoir pris conscience du danger.

Le deuxième type d’adhésion se fait par transmission avec l’instauration de ce que l’auteur appelle un oligopole cognitif. Le milieu familial et social, l’entourage, le groupe auquel on appartient va ici jouer un rôle déterminant. Le recrutement djihadiste par exemple passe souvent par un noyau dur issu d’un cercle d’amis, ou d’une association sportive. Le groupe d’adhésion, pour être attractif, doit être restreint, solidaire et chaleureux. L’individu a l’impression d’y trouver une nouvelle famille. Puis a lieu un double enfermement : pour éviter toute concurrence cognitive et toute remise en question des idées extrêmes, le groupe d’adhésion demande à l’individu de couper toute relation avec ses proches, de manière à l’isoler. Parallèlement, le futur fanatique, sentant la désapprobation qui peut venir de sa famille, va peu à peu couper les ponts et voir ses proches comme des opposants, des ennemis. Avec l’entre-soi communautaire et la pensée unique qui règnent au sein des groupes extrémistes, il n’existe plus de concurrence sur le « marché des idées » : une seule vision du monde est présentée et un discrédit global est jeté sur l’entourage de l’individu, mais aussi sur les médias, les institutions, et plus généralement l’intellect et l’esprit critique. Dans le cas d’un citoyen ordinaire, le fait d’être confronté à des points de vue et à des opinions différentes dans un monde ouvert où les informations circulent librement, l’oblige à réfléchir et réadapter son jugement en permanence. Par ailleurs, il est beaucoup moins coûteux socialement de suivre une opinion majoritaire. Dans le cas de la pensée extrême, où les croyances exprimées sont très minoritaires, le coût social pour y adhérer est très élevé, d’où l’effet de renforcement de l’adhésion une fois la doctrine endossée : le fanatique ne peut plus se permettre de revenir en arrière, il a besoin de continuer à s’auto-convaincre du bien-fondé de sa croyance, surtout s’il a tout abandonné pour la suivre. Enfin, le web amplifie et facilite l’adhésion par transmission en abolissant les distances et les difficultés géographiques, en fluidifiant les communications, en renforçant les effets de bulle et en donnant parfois l’effet d’une fausse majorité d’opinion sur des blogs où un très petit nombre d’extrémistes sont très actifs et multiplient les publications.

L’adhésion par frustration constitue la troisième porte d’entrée dans l’extrémisme déterminée par Bronner. Frustration sociale et sentiment de déclassement sont à l’origine de bien des mouvements de révoltes, mais également de basculements dans la radicalisation. L’espace de frustration collective peut être défini par la distance qui sépare ce que l’on croit possible et désirable pour le futur, c’est-à-dire notre degré d’aspiration, et le degré de satisfaction réelle dans le présent. Il y a une augmentation de cette sensation de frustration à chaque changement socio-économique, qu’il passe par une crise ou, contrairement à ce que l’on pourrait penser, par un retour à la prospérité. Chaque rupture soudaine de l’équilibre économique engendre un problème de régulation des désirs et génère de la frustration. Celle-ci est récurrente dans les discours des islamistes : le racisme quotidien envers eux alimente l’idée d’une revanche à prendre, transcendée par le rattachement à une identité fantasmée du « musulman opprimé ». L’échec personnel de l’individu, s’il a lieu, est alors attribué à une discrimination globale et volontaire contre la communauté à laquelle il appartient. Parallèlement, les djihadistes proposent un récit mythologique, de type conspirationniste, qui réécrit l’Histoire. Les temps premiers de l’Islam sont vus comme un âge d’or, puis l’Occident se serait ligué avec Israël contre le monde arabo-musulman pour l’opprimer. Ce récit permet de rationaliser le sentiment de frustration individuelle tout en donnant au fanatique une clé de compréhension unique et magique du monde. Cela n’est pas sans rappeler les processus mentaux à l’œuvre dans le totalitarisme, puisque comme le dit si bien Hannah Arendt, « les mouvements totalitaires suscitent un monde mensonger et cohérent qui, mieux que la réalité humaine, satisfait les besoins de l’esprit humain ». Ce sentiment de déclassement de l’individu est utilisé par les recruteurs sectaires pour favoriser l’adhésion en donnant à la personne une nouvelle importance. Le groupe d’adhésion lui propose une ascension sociale, un statut important au sein de la hiérarchie de la secte ou de Daesh, tout en lui promettant une nouvelle célébrité et une reconnaissance qu’il n’a jamais connue jusqu’ici. Le fanatique se sent enfin reconnu à sa juste valeur, entouré par tous les égards d’un groupe soudé qui lui propose une vision unique du monde.

Bronner fait ici un détour fort pertinent par la pensée de Tocqueville qui évoquait déjà, au XIXe siècle, la frustration générée quasi intrinsèquement par les régimes démocratiques. En effet, lorsque le destin de chacun est très ouvert et appuyé par un principe d’égalité entre tous, l’espérance dans la réussite individuelle est forte, et parallèlement la désillusion et l’insatisfaction potentielle tout autant. Si le nombre de personnes diplômées augmente de façon impressionnante à l’époque contemporaine, le nombre de postes à haut prestige social ne s’accroît pas dans la même proportion, générant donc une sensation d’échec et une forte frustration sociale. C’est là également un autre facteur qui pourrait expliquer le taux si élevé de personnes possédant des diplômes d’études supérieures dans les rangs de Daesh. Bronner emploie l’expression de « société de Tantale », en référence à ce personnage mythologique condamné à toujours avoir faim et soif et à ne jamais pouvoir accéder à la nourriture et à l’eau qui sont juste devant lui. L’auteur avance ainsi l’hypothèse que la pensée extrême serait finalement un phénomène sociologique très représentatif de l’époque contemporaine et de ses déséquilibres.

Enfin, la dernière forme d’adhésion est celle par révélation ou dévoilement. Par le truchement d’une expérience mise en scène par le groupe, ou par l’interprétation erronée d’un signe ou d’un événement, une sorte de catalyseur cognitif se met en marche et fait basculer dans la croyance extrême un individu déjà bien disposé à rechercher des preuves de confirmation. Lorsqu’on est en quête de signes, on finit par en trouver !

Le paradoxe de l’incommensurabilité mentale

Après avoir montré qu’il existe des formes de rationalités (cognitive et instrumentale) dans la pensée extrême, Gérald Bronner s’attaque dans cette dernière partie à l’analyse de la hiérarchie des valeurs morales chez les extrémistes. En effet, on n’assiste pas chez eux à une absence totale de conscience du Bien et du Mal, même si c’est ce qu’on pourrait penser au vu des actes barbares commis. S’ils n’avaient plus aucune valeur morale, ils ne pourraient être sensibles au sentiment d’injustice et de frustration qui semble, comme on l’a vu, être l’un des moteurs principaux de leurs actions. En réalité, loin d’être face à une éclipse des valeurs morales, on est dans une situation où toutes les autres valeurs sont subordonnées à la loi supérieure, le principe conducteur que les extrémistes suivent de façon absolue. C’est ce que Bronner appelle le paradoxe de l’incommensurabilité mentale, expression un peu obscure mais qui cherche à traduire ce qui se joue au cœur de la pensée extrême. Le sociologue explique que dans le cas du citoyen ordinaire, la concurrence entre les valeurs est souvent résolue grâce à des compromis, des mises en balance de plusieurs valeurs morales, bref des petits arrangements qui permettent la vie sociale et qui passent par des rétro-jugements, la capacité à changer d’avis et à revenir sur une décision. Avoir un rapport absolu à une valeur n’impacte pas le vivre-ensemble si cette valeur est partagée par le plus grand nombre, comme le refus de tuer ou de torturer autrui. Dans ce cas, quel que soit le dilemme moral en jeu, l’adhésion à ce refus de tuer ne peut être remise en question. Même chose par exemple pour l’esclavage : le principe d’égalité entre les vies humaines ne peut pas être négocié pour répondre à des intérêts économiques. Il y a là une incommensurabilité des valeurs d’égalité et de respect de la vie humaine. Ainsi, « la vie sociale dans sa variabilité incessante pourrait donner chair, en désignant, tel ou tel type de valeurs étant non négociables, au squelette de notre univers moral. » Dans le cas de l’extrémiste, cette incommensurabilité, c’est-à-dire cette absence de compromission et de négociation possible, se porte malheureusement sur des valeurs qui sont incompatibles avec la vie sociale et qui le conduisent à occulter et à rétrograder, dans son échelle morale, les valeurs humanistes fondamentales.

« Le fanatique est plus rationnel

que l’homme ordinaire […] ; il met

son action tout entière au service d’un système de valeurs sévèrement

hiérarchisé et cohérent. »

En conclusion, Gérald Bronner aborde l’épineux problème de la déradicalisation : comment faire changer d’avis un extrémiste ? Cette question, éminemment d’actualité avec le retour des membres de l’EI sur le sol français, est très complexe et ne trouve pas de réponses uniques et confiantes ici. Bronner évoque malgré tout quelques pistes sociocognitives. Il prône d’abord le fait pour la famille et les proches, même si c’est très difficile, de toujours garder contact avec l’extrémiste, de ne pas couper complètement le fil. Si l’entourage est vu comme un ennemi, la communication sera complètement rompue et il sera alors impossible de parvenir à le convaincre. L’auteur propose donc, pour ne pas perdre ce contact ténu, de mener une sorte de double-jeu, de feindre de s’intéresser au groupe d’adhésion, de poser beaucoup de questions, un peu ingénues, et de ne surtout pas se moquer. Le proche doit rester un interlocuteur crédible et vu comme non-hostile par le fanatique, pour pouvoir garder un statut de médiateur de l’information et instaurer une brèche dans le monopole cognitif mis en place par le groupe. L’escalier de la croyance doit être redescendu par l’extrémiste lui-même. Il faut donc essayer de réveiller son esprit critique, pas au forceps, mais en l’amenant à se poser lui-même les bonnes questions, à pointer les contradictions internes à la doctrine, à vérifier les sources des pseudo-preuves, etc.

Deux voies de déradicalisation semblent coexister : la première, telle qu’organisée en Arabie Saoudite par exemple, est une déradicalisation religieuse, réalisée par des imams. Ces derniers vont tenter de proposer une alternative modérée, une autre voie à celle de la doctrine extrême en mettant l’accent sur le dévoiement, la mauvaise compréhension de la religion dans laquelle s’est fourvoyé le fanatique. Il s’agit là de donner à l’ex-fanatique une porte de sortie, de combler le vide cognitif laissé par la fin de la croyance, et de lui permettre de faire face au désenchantement du monde lié à la perte du sens. Cette méthode semble toutefois impossible à appliquer dans un État laïc comme la France.

La deuxième méthode est celle de la déradicalisation psychologique, telle que proposée par Dounia Bouzar : l’idée est que l’extrémiste renoue avec ses proches et sa famille, qu’il retrouve son ancienne vie, avec les souvenirs et les émotions qui lui sont associés, de manière à réenclencher du lien social tout en faisant rencontrer au fanatique des « repentis » qui lui livrent leur expérience et leur témoignage pour lui ouvrir les yeux. Le procédé de réassociation permettra d’associer à nouveau des émotions avec des images concrètes de manière à retrouver empathie, pitié et compassion. Ce protocole, s’il n’est évoqué que très rapidement par Bronner, semble intéressant, même si les résultats sont dans tous les cas loin d’être assurés, car comme le dit le sociologue : comment forcer quelqu’un à ne plus croire sans pour autant tomber dans des méthodes violentes de type « lavage de cerveau » ?

Pour finir, je le répète, la volonté ici de compréhension de la pensée extrême n’est pas un moyen de la relativiser ou de l’excuser. Le mot « compréhension », polysémique en français, peut induire des confusions dommageables : il n’est pas question, dans l’analyse, d’être dans une quelconque forme de compassion ou d’indulgence, mais bien comme le dit Gérald Bronner de « reconstruire l’univers mental d’un individu pour interpréter, avec méthode, quels furent les déterminants de ses croyances et de ses actions ». L’ouvrage du sociologue nous permet donc de comprendre à la fois la mécanique rationnelle qui est à l’œuvre dans la pensée extrême, l’adhésion absolue et inconditionnelle de l’extrémiste à des valeurs sociopathiques, mais également les différentes étapes de cet escalier de la radicalisation qui conduit à adhérer à une croyance extrême. Éveiller l’esprit critique dès le plus jeune âge sans tomber dans une remise en question permanente et paranoïaque des faits scientifiques vérifiés, savoir reconnaître les biais de raisonnement et les erreurs de logique, adopter une réelle démarche scientifique lorsque l’on émet des hypothèses, et enfin être capable de vérifier ses sources d’information pour ne pas être crédules et touchés par toutes les informations falsifiées, sont autant d’enjeux pédagogiques majeurs, mais qui ne suffiront pas à faire disparaître les phénomènes de radicalisation, qui ont de multiples causes, tant socioéconomiques que géopolitiques.

Face à des séries shôjo qui sortent du stéréotype romance, les éditeurs n’ont pas trouvé mieux que de les classer ailleurs, et en particulier dans des collections seinen. C’est commercialement astucieux mais cette stratégie contribue à enfermer un peu plus le genre shôjo dans les clichés, tout en brouillant les repères du lecteur. Pour Bruno Pham, « en retirant ces titres souvent prometteurs de la catégorie shôjo comme Les Enfants de la baleine ou Le Requiem du roi des roses, on continue d’ostraciser le genre, de le reléguer au rang de sous-produit. 14»

Face à des séries shôjo qui sortent du stéréotype romance, les éditeurs n’ont pas trouvé mieux que de les classer ailleurs, et en particulier dans des collections seinen. C’est commercialement astucieux mais cette stratégie contribue à enfermer un peu plus le genre shôjo dans les clichés, tout en brouillant les repères du lecteur. Pour Bruno Pham, « en retirant ces titres souvent prometteurs de la catégorie shôjo comme Les Enfants de la baleine ou Le Requiem du roi des roses, on continue d’ostraciser le genre, de le reléguer au rang de sous-produit. 14»

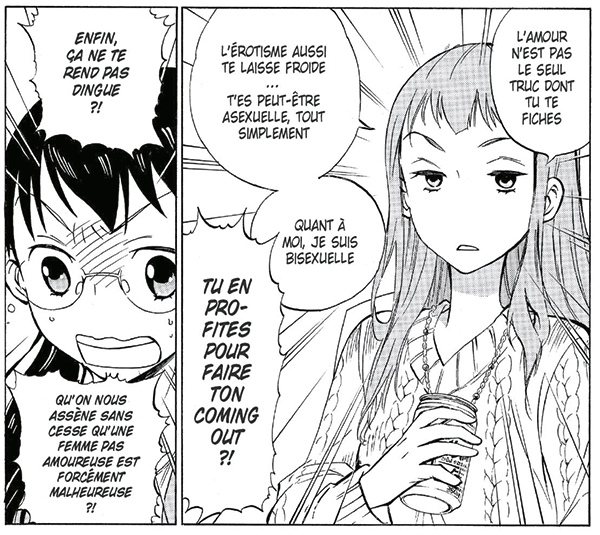

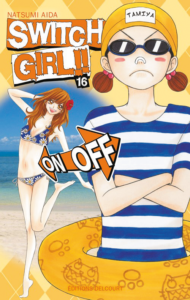

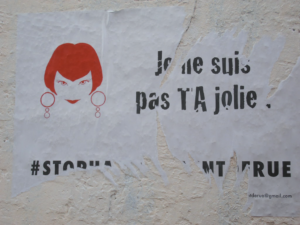

Dans Switch girl, le récit met en scène Nika, une héroïne qui vit selon deux modes, le On, qui est le comportement que la société attend d’elle (bonne élève, apprêtée, serviable), et le Off, qui révèle sa nature profonde (paresseuse, radine, goinfre) que sa famille excentrique est loin de brider. Avec ce personnage qui fonctionne sur deux modes opposés apparaît le thème de la différence entre l’image que l’on veut donner de soi et ce que l’on est réellement, thème cher au manga (Elle et Lui, Le Fabuleux Destin de Taro Yamada), et aussi révélateur de la société japonaise. Drôle et irrévérencieux, Switch Girl révèle une autrice qui pulvérise le mythe de la femme japonaise irréprochable et qui détourne avec jubilation les codes du shôjo manga. Les notes que la mangaka dissémine en marge du récit montrent combien elle est proche de son héroïne inconvenante et accentuent la fantaisie et la spontanéité du récit. Elle mettra de nouveau en scène, dans Ugly princess, une héroïne marginale, si complexée par son physique ingrat et les brimades multiples qu’elle a perdu toute confiance en elle. La série développera non sans humour et autodérision le parcours de reconstruction et d’intégration de la jeune fille, durant ses années collège puis lycée, qui l’amènera à s’accepter telle qu’elle est. De nombreuses séries (dont certaines ont connu un grand succès) aiment à présenter des héroïnes marginales qui se confrontent aux pressions sociales que subissent les filles, en termes de comportement et de rôles attendus dans la société : Fight Girl, SOS Love, Princess Jellyfish, No longer Heroïne, Love Baka, Aromantic Love… Ce dernier titre met en scène une mangaka de shôjo, piégée entre les contraintes éditoriales de son métier et sa nature. Sont évoqués l’asexualité et l’aromantisme revendiqués par l’héroïne, le choix de rester célibataire et la réaction des hommes face à une femme qui ne rentre pas dans le moule. Dans Princesss Jellyfish, les filles d’une pension exclusivement féminine refusent toute communication avec le sexe opposé jusqu’à ce qu’un garçon travesti (pour échapper aux pressions que son père exerce sur lui) s’introduise chez elles…

Dans Switch girl, le récit met en scène Nika, une héroïne qui vit selon deux modes, le On, qui est le comportement que la société attend d’elle (bonne élève, apprêtée, serviable), et le Off, qui révèle sa nature profonde (paresseuse, radine, goinfre) que sa famille excentrique est loin de brider. Avec ce personnage qui fonctionne sur deux modes opposés apparaît le thème de la différence entre l’image que l’on veut donner de soi et ce que l’on est réellement, thème cher au manga (Elle et Lui, Le Fabuleux Destin de Taro Yamada), et aussi révélateur de la société japonaise. Drôle et irrévérencieux, Switch Girl révèle une autrice qui pulvérise le mythe de la femme japonaise irréprochable et qui détourne avec jubilation les codes du shôjo manga. Les notes que la mangaka dissémine en marge du récit montrent combien elle est proche de son héroïne inconvenante et accentuent la fantaisie et la spontanéité du récit. Elle mettra de nouveau en scène, dans Ugly princess, une héroïne marginale, si complexée par son physique ingrat et les brimades multiples qu’elle a perdu toute confiance en elle. La série développera non sans humour et autodérision le parcours de reconstruction et d’intégration de la jeune fille, durant ses années collège puis lycée, qui l’amènera à s’accepter telle qu’elle est. De nombreuses séries (dont certaines ont connu un grand succès) aiment à présenter des héroïnes marginales qui se confrontent aux pressions sociales que subissent les filles, en termes de comportement et de rôles attendus dans la société : Fight Girl, SOS Love, Princess Jellyfish, No longer Heroïne, Love Baka, Aromantic Love… Ce dernier titre met en scène une mangaka de shôjo, piégée entre les contraintes éditoriales de son métier et sa nature. Sont évoqués l’asexualité et l’aromantisme revendiqués par l’héroïne, le choix de rester célibataire et la réaction des hommes face à une femme qui ne rentre pas dans le moule. Dans Princesss Jellyfish, les filles d’une pension exclusivement féminine refusent toute communication avec le sexe opposé jusqu’à ce qu’un garçon travesti (pour échapper aux pressions que son père exerce sur lui) s’introduise chez elles… héroïnes de prendre du recul sur ce qu’elles sont et sur ce qu’elles attendent de l’amour. Dans Orange et Sos Love, les héroïnes du présent rencontrent leur moi du futur qui les met en garde, les enjoignant à changer leurs comportements pour éviter un drame (le suicide d’un camarade dans Orange) ou pour ne pas finir célibataire à 30 ans (fait longtemps vécu comme un drame pour la femme japonaise, Sos Love).

héroïnes de prendre du recul sur ce qu’elles sont et sur ce qu’elles attendent de l’amour. Dans Orange et Sos Love, les héroïnes du présent rencontrent leur moi du futur qui les met en garde, les enjoignant à changer leurs comportements pour éviter un drame (le suicide d’un camarade dans Orange) ou pour ne pas finir célibataire à 30 ans (fait longtemps vécu comme un drame pour la femme japonaise, Sos Love).

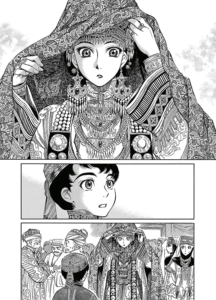

aux mangakas, soit pour jouer avec des rôles inattendus de la femme (La Rose de Versailles), soit pour dresser un tableau de la condition féminine dans d’autres époques ou lieux. Des personnalités hors normes sont mises en scène. Comme Isabella Bird, l’exploratrice britannique partie découvrir le Nord du Japon en 1878 par des routes inédites, ou Arte, la jeune fille voulant devenir peintre dans le contexte misogyne de la Renaissance italienne. Ce peut être aussi une femme banale prise dans un contexte historique particulier. Dans un recoin de ce monde met ainsi en scène Suzu, depuis son enfance à Hiroshima dans les années 30 jusqu’aux années de guerre. La série montrera la vie quotidienne au Japon pendant la guerre du point de vue des femmes à qui le gouvernement imposera bien des contraintes : travail obligatoire à l’usine pour les célibataires, participation à la vie collective de quartier, soutien patriotique aux soldats… Dans Le Tigre des Neiges, la mangaka s’inspire d’une théorie développée autour d’un célèbre seigneur de guerre nippon, surnommé le Tigre d’Echigo, qui le donne en fait pour une femme. Tout en s’appuyant sur des faits historiques et des éléments démontrés, elle développe cette biographie de façon très libre, donnant vie à ce destin hors du commun d’une femme guerrière travestie en homme.

aux mangakas, soit pour jouer avec des rôles inattendus de la femme (La Rose de Versailles), soit pour dresser un tableau de la condition féminine dans d’autres époques ou lieux. Des personnalités hors normes sont mises en scène. Comme Isabella Bird, l’exploratrice britannique partie découvrir le Nord du Japon en 1878 par des routes inédites, ou Arte, la jeune fille voulant devenir peintre dans le contexte misogyne de la Renaissance italienne. Ce peut être aussi une femme banale prise dans un contexte historique particulier. Dans un recoin de ce monde met ainsi en scène Suzu, depuis son enfance à Hiroshima dans les années 30 jusqu’aux années de guerre. La série montrera la vie quotidienne au Japon pendant la guerre du point de vue des femmes à qui le gouvernement imposera bien des contraintes : travail obligatoire à l’usine pour les célibataires, participation à la vie collective de quartier, soutien patriotique aux soldats… Dans Le Tigre des Neiges, la mangaka s’inspire d’une théorie développée autour d’un célèbre seigneur de guerre nippon, surnommé le Tigre d’Echigo, qui le donne en fait pour une femme. Tout en s’appuyant sur des faits historiques et des éléments démontrés, elle développe cette biographie de façon très libre, donnant vie à ce destin hors du commun d’une femme guerrière travestie en homme.

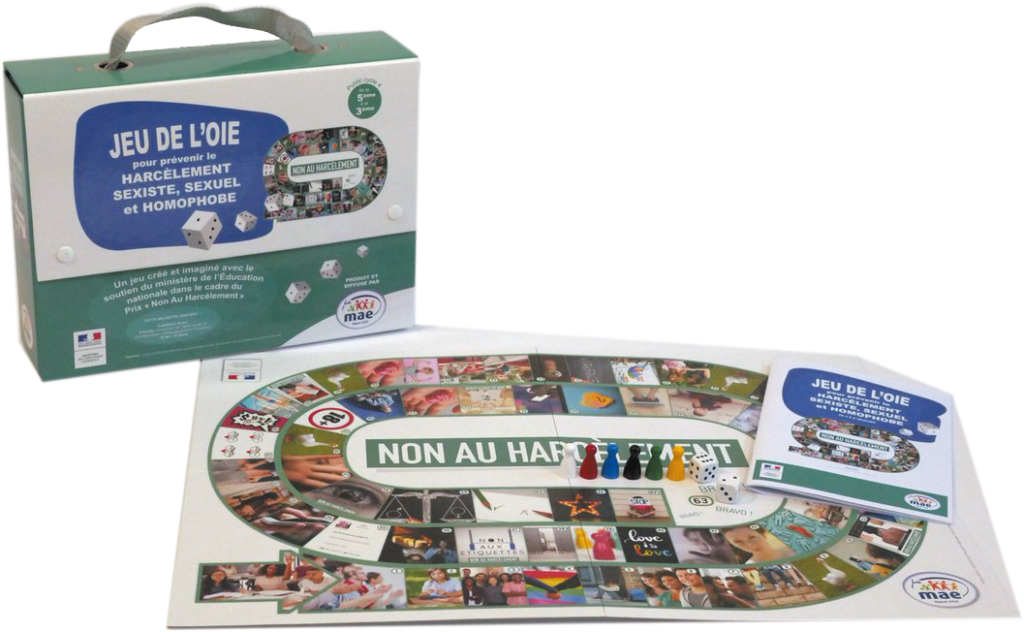

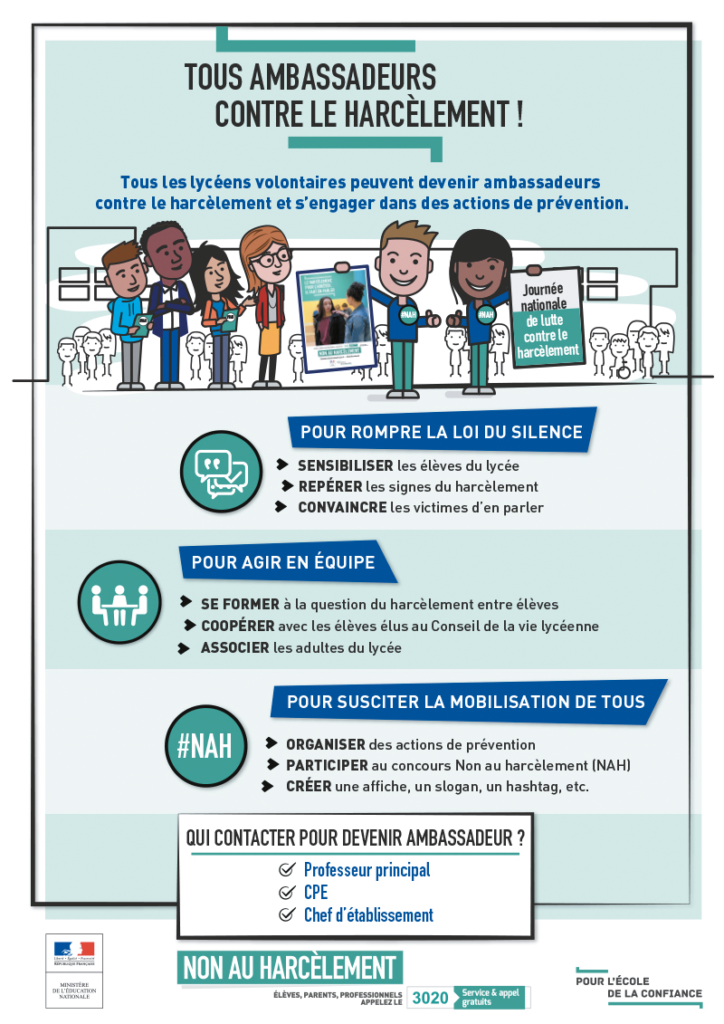

Le Comité de Vie Lycéenne (C.V.L.), également animé par Yohan Haquin, a invité au lycée Jean Zay Noémya Grohan le 18 avril 2018. Les élèves de Seconde professionnelle qui participent au prix « Non au harcèlement », les neuf ambassadeurs contre le harcèlement et un parent d’élève assistent à la rencontre.

Le Comité de Vie Lycéenne (C.V.L.), également animé par Yohan Haquin, a invité au lycée Jean Zay Noémya Grohan le 18 avril 2018. Les élèves de Seconde professionnelle qui participent au prix « Non au harcèlement », les neuf ambassadeurs contre le harcèlement et un parent d’élève assistent à la rencontre.