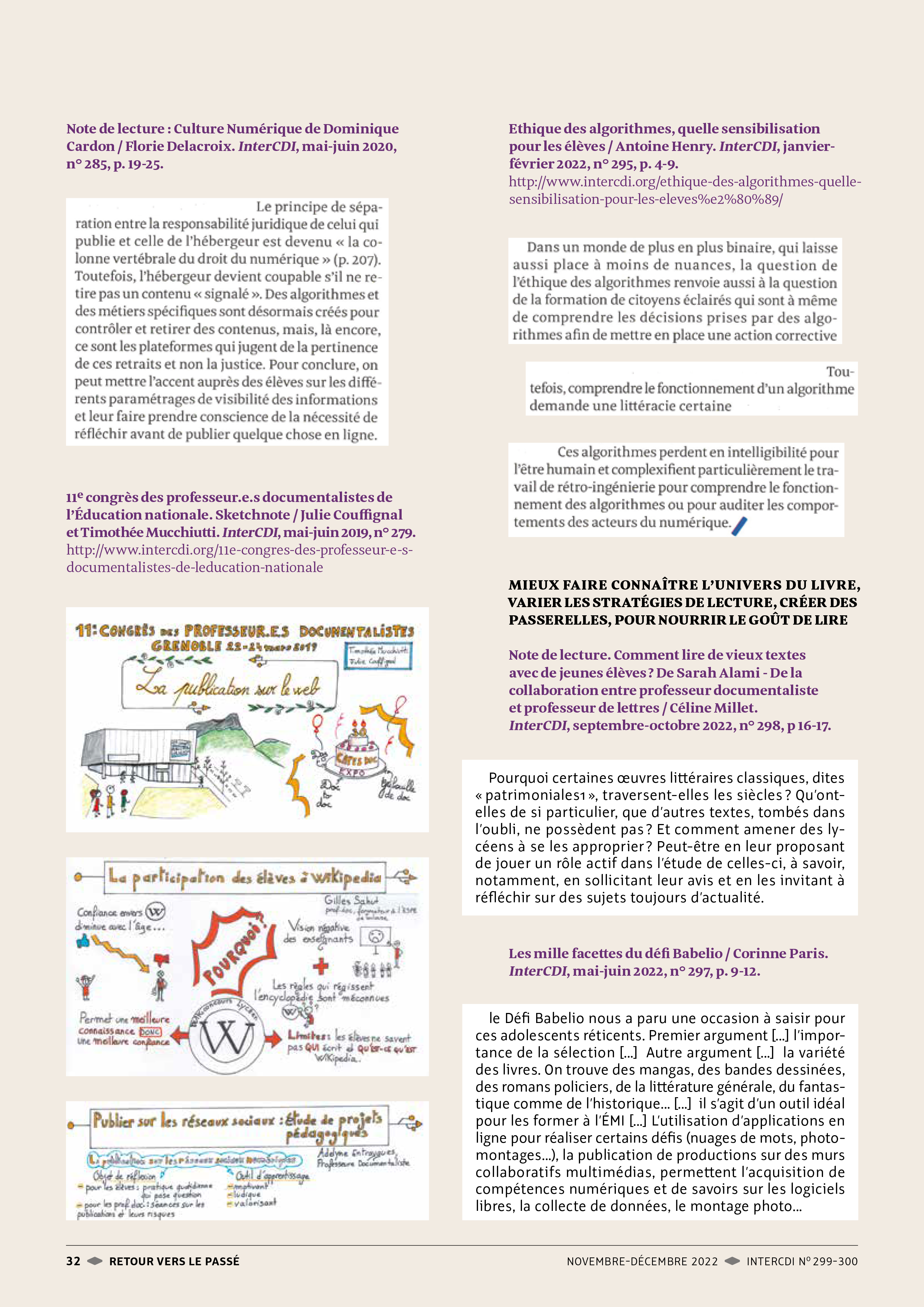

Appoline Haquet et Alice Brière-Haquet sont deux jeunes femmes, sœurs dans la vie et sœurs dans l’écriture. Elles sortent chez l’éditeur Poulpe Fictions un ouvrage sur les femmes artistes, « 100 % bio – Les femmes artistes, vues par une ado ». Elles nous racontent la genèse du livre, les choix qu’elles ont faits, leur duo d’écrivaines et surtout les raisons pour lesquelles ce sujet leur tient à cœur à toutes les deux.

Quels sont vos parcours respectifs ? Présentez-vous !

Appoline : J’ai depuis toujours eu un intérêt pour l’art. J’ai fait des études d’histoire de l’art à l’université, puis après un master 1 je me suis orientée vers la sociologie : j’avais besoin de comprendre le monde autrement que par le prisme de l’art. Outre mes études, ce sont mes voyages et mes expériences professionnelles qui ont été importants dans ma vie et dans ma perception du monde, ils m’ont fait grandir et ont augmenté considérablement ma curiosité.

Alice : Ma passion pour l’histoire de l’art est née d’un livre sur Van Gogh que j’ai reçu pour mes 9 ans… Mais je n’en ai pas pour autant fait ma formation principale. La filière n’était pas proposée par l’université de Caen et, à 18 ans, je n’avais pas le courage d’Appoline pour trop m’éloigner de ma famille. J’ai donc fait des études de lettres. L’histoire de l’art est pourtant toujours restée en filigrane, j’ai suivi les conférences proposées par l’École du Louvre au Musée des Beaux-Arts de Caen, puis des cours en candidat libre au Trinity College. Mon mémoire portait sur des romans de peintres, et ma thèse laissait une large place à l’illustration. C’est en m’intéressant au travail des illustrateurs et illustratrices que j’ai eu l’idée de leur écrire des textes et que je suis entrée dans le monde de l’édition jeunesse. L’album est un merveilleux médium où textes et images se mêlent pour laisser place à une troisième voix.

Pourquoi avez-vous écrit sur ce sujet ? Est-ce une commande ? Ou ce sujet vous tient-il à cœur ?

Appoline : Oui c’est une commande. Le sujet s’est construit à travers les échanges entre Alice et la maison d’édition. Lorsqu’elles ont eu l’idée des femmes artistes, ma sœur m’a proposé de participer au projet. C’était à la fois intimidant mais aussi très stimulant. Ce sujet me tient à cœur, parce que c’était un moyen pour moi de concrétiser mes études en histoire de l’art autrement que dans ma tête. Je suis heureuse d’avoir pu partager ces connaissances.

Alice : Pour un gros projet comme cela, il vaut mieux être d’emblée suivi par une maison d’édition ! Mais le sujet me tenait particulièrement à cœur (mes éditrices me connaissent bien, hihi) et j’ai tout de suite pensé à faire appel à l’expertise d’Appoline qui a une formation solide sur la question.

À quel public s’adresse-t-il ?

Appoline : Je pense qu’un public du CM2 à la 5e l’apprécierait.

Alice : Oui, techniquement, on peut dire cycle 3 et collège, mais j’ai aussi eu des retours d’adultes assez enthousiastes, qui avaient eu le sentiment d’apprendre plein de trucs ! Pour moi, la littérature jeunesse est surtout une littérature familiale : l’idée étant de s’adresser à tous.

Que pensez-vous de la place des femmes artistes dans les livres aujourd’hui ?

Appoline : Elles sont de plus en plus présentes je pense, parce que les mouvements féministes se font entendre ; il n’empêche qu’encore aujourd’hui, les femmes ne sont pas reconnues de la même façon que les hommes, alors, continuons d’en parler.

Alice : Il existe encore, même au sein de la littérature jeunesse, qui est majoritairement portée par des femmes (autrices, éditrices, médiatrices du livre, etc.), un gros déséquilibre. Il suffit de regarder les sélections lors des prix, ou la composition des tables rondes dans les salons. Les hommes sont clairement surreprésentés, et il est rare que l’on arrive simplement à la parité !

Comment avez-vous choisi les artistes ?

Les artistes sont essentiellement occidentales, pourquoi ?

Appoline : Nous avons commencé par mettre une vingtaine de nom d’artiste chacune en commun, puis nous avons choisi ensemble. Personnellement, j’ai choisi les artistes en fonction de ma formation, et c’est pour ça qu’elles sont majoritairement occidentales, parce qu’à l’université, c’est ce qu’on nous enseigne. J’aurais pu m’en détacher, mais j’ai choisi de parler de ce que je maîtrisais le mieux, tout en me posant des questions en permanence pour tenter d’inclure le plus de cultures possible. Ce sont des choix réellement complexes à faire et qui peuvent entraîner des maladresses, ça a été peut-être pour moi la plus grande difficulté, quoique ce soit aussi formateur.

Alice : Comme le dit Appoline, cela a été assez cornélien… Entre l’envie de parler des artistes que l’on aime et que l’on connaît, et qui sont, de par notre culture majoritairement occidentale, le désir d’inclure des visages et des parcours nouveaux, la peur de ne pas être juste sur des thématiques que nous maîtrisons mal… C’était clairement le plus difficile.

Le fil conducteur sous forme fictionnelle est-il un peu inspiré de votre histoire familiale (si ce n’est pas indiscret !) ?

Appoline : Pas du tout ahah ! Nous avons grandi dans une famille monoparentale, notre mère est éducatrice, rien à voir avec l’art. Quoique, c’est vrai qu’elle fait bien les crêpes et qu’elle raconte bien les histoires, comme la mère d’Angèle et Michelle. Tout ce qui est fictionnel est né des idées d’Alice et des miennes.

Alice : Et elle joue à Candy Crush ! En effet, nous ne venons pas du tout d’un milieu artistique… mais pour ce qui est du joyeux bordel, des punchlines débiles, et de l’amour inconditionnel, je pense qu’on s’est pas mal inspiré de notre famille, oui.

Que pensez-vous de cette forme fictionnelle ?

Une forme documentaire n’aurait-elle pas été plus adaptée ?

Appoline : Qu’elle est fun, et que ça rend plus accrocheur. Peut-être qu’une forme documentaire aurait été plus adaptée, mais un peu ennuyeuse.

Alice : C’est vraiment le parti pris de la collection 100 % Bio, et c’est un équilibre délicat à trouver. Cela nous a valu pas mal d’allers-retours avec les éditrices, mais je crois que le livre y gagne vraiment. Cela permet d’avoir un vrai point de vue et d’oser des prises de position qui auraient pu être plus problématiques dans un documentaire pur.

Où doit-on ranger votre livre dans un CDI ? Au rayon « romans « ou au rayon « documentaires » ?

Appoline : Au rayon roman documentaire ? Oupsi, je ne sais pas, toutes les informations qui sont dites dedans ne sont pas inventées, mais en même temps, il y a une histoire qui, elle, est fictionnelle… Bref, je ne sais pas.

Alice : Haha, aucune idée ! Chacun son job.

Était-ce plus simple d’adopter le déroulé chronologique ?

Appoline : Je crois que oui, ça permet aux enfants de se repérer dans le temps. Je sais que personnellement, j’avais du mal plus jeune à réaliser cette gymnastique entre les siècles. Ou alors, on aurait pu écrire plusieurs livres en fonction des siècles.

Alice : J’y tenais beaucoup. Comme Appoline, j’ai mis longtemps à comprendre la logique d’ensemble des siècles, alors que tout fait sens ! Il n’y aurait pas eu de Renaissance sans le Moyen Âge, pas de Classique sans le Baroque, pas de Romantisme sans les Lumières, etc. Il est plus intéressant, je trouve, de comprendre comment naissent les idées, que d’enregistrer simplement lesdites idées.

Avez-vous découvert des informations que vous ignoriez quand vous avez écrit ce livre ? Si oui, lesquelles ?

Appoline : J’ai plutôt tenté de synthétiser mes connaissances, et ça a été très cool de revenir à l’histoire de l’art, c’est un petit cocon pour moi. Je trouve ça inspirant d’apprendre des vies d’autres personnes.

Alice : Personnellement, plein !! Merci Google et Appoline.

Aviez-vous des informations dont vous teniez absolument à parler ? Et si oui, pourquoi ?

Appoline : Écrire sur les femmes artistes, c’était pour moi une mission ! Ce sujet était une occasion en or pour prendre la parole, et je tenais à être le plus inclusive possible. Je crois que, comme dit plus haut, ça m’a aussi permis de me réaliser combien c’est complexe de se détacher de ses propres connaissances, de chercher à n’oublier personne tout en parlant depuis mon point de vue.

Alice : Pour ma part, je tenais vraiment à actualiser le propos, à replacer le questionnement dans la société d’aujourd’hui. Pas juste dire « Bouh, à l’époque les femmes n’avaient pas de chance », mais montrer comment nous sommes les héritières de ces siècles et ces siècles de sexisme… Les débats autour du mot « autrice » en sont parfaitement représentatifs.

Quelle est(sont) votre(vos) artiste(s) préférée(s) ? Pourquoi ? Leur consacrez-vous quelques lignes dans votre ouvrage ?

Appoline : Des artistes préférées, je ne pense pas, mais une période qui me plaît particulièrement, je dirais la deuxième moitié du XIXe siècle. En fait si, j’ai comme de nombreuses personnes une admiration particulière pour Frida Kahlo, je trouve sa vie, sa force, sa personnalité fascinantes.

Alice : Argh, question difficile… En termes de peinture, je suis comme la maman d’Angèle, fan de la Renaissance italienne, j’aurais donc tendance à choisir Artemisa Gentileschi. Mais en termes de personnalité, mon cœur va à Rosa Bonheur et à sa façon de destroy toutes les normes du patriarcat.

J’ai beaucoup aimé le chapitre textile. Comment en avez-vous eu l’idée ?

Appoline : De mon côté j’ai eu cette idée, même si c’est Alice qui a écrit ce chapitre, en me rappelant le travail d’une copine de promotion quand j’étais en master d’histoire de l’art (coucou Kaith). Elle a réalisé un mémoire sur cet art, elle était si passionnée par son sujet, j’aimais beaucoup qu’elle m’en parle. Elle me disait que ce n’était pas assez étudié, et c’est vrai. C’est un « art féminin » par excellence, donc invisibilisé, c’était important d’écrire dessus pour ce thème.

Alice : L’invisibilisation des femmes passe aussi par la dévalorisation de leurs outils, et c’est encore honorer le puissant que de se battre avec ses propres armes. Il me semblait vraiment important de laisser une place de choix à ce médium qui a permis à nos ancêtres de s’exprimer, et qui fait aujourd’hui l’objet d’une reconquête par les artistes contemporaines.

Vous avez un peu éludé les femmes peintres de l’abstraction ? Trop difficile pour les lecteurs ?

Appoline : C’est peut-être plus une question de choix, on parle déjà beaucoup, beaucoup des artistes du XIXe-XXe, donc on ne pouvait pas parler de tout. J’aurais aimé parler des artistes expressionnistes aussi.

Alice : On a parlé de l’artiste russe Natalia Gontcharova et de Sonia Delaunay : à mon sens, elles représentent bien, de manières différentes, ce travail vers l’abstraction.

Est-ce difficile d’écrire à deux ? Comment vous êtes-vous réparties les tâches ?

Appoline : Notre expérience de l’écriture n’est pas la même, donc c’était assez déséquilibré à ce niveau, mais aussi intéressant de travailler à deux parce qu’on avait des choses différentes à apporter. Sur les conseils d’Alice, pour écrire un chapitre, je rédigeais un premier jet, puis, je revenais sur le texte plusieurs fois. Ensuite, je lui envoyais le texte et elle le retravaillait. Je faisais pareil de mon côté avec ses écrits, même si je dois avouer que j’avais du mal à apporter des modifications parce que j’étais souvent en mode « waaaw c’est parfait ! » quand je lisais ses textes.

Alice : C’était un vrai bonheur, je savais pouvoir compter sur Appoline pour l’expertise, mais j’ai été surprise de découvrir en plus une plume ! Elle a une manière d’écrire très vivante, un vrai style. Franchement, mes retours étaient purement quantitatifs : ce n’est pas facile, quand on maîtrise bien un sujet, de résister à la tentation de tout dire. De son côté, elle m’encourageait à préciser tel ou tel point, à ne pas me satisfaire des raccourcis que mon côté amatrice m’incitait à prendre. La collaboration a été très fructueuse. Sinon, d’un point de vue purement technique : on se répartissait les chapitres pour proposer un premier jet, puis on revenait sur le travail de l’autre. C’était très naturel.

Si c’était à refaire, vous recommenceriez à travailler toutes les deux ?

Appoline : J’aimerais beaucoup, c’était une chouette expérience.

Alice : Avec grand plaisir !!

Quels sont vos projets d’ailleurs ? D’autres livres à venir ? Sur les femmes artistes ?

Appoline : Pour le moment, pas de projet de livre pour moi, mais un mémoire à écrire, aaaaaahhh. Mais en réalité, il faudrait peut-être d’autres livres de ce type sur les femmes artistes, il y en a tellement, et il y a tellement à dire !

Alice : Actuellement je travaille sur mon deuxième roman (roman YA, le premier étant Phalaina, sorti en 2020 au Rouergue) et sur la collection Philonimo (des albums de philo pour les tout-petits) qui va bientôt sortir trois nouveaux titres (sur Hobbes, Popper et Kant… pour un public de maternelles…. J’adore ce genre de challenge . Pas de projet sur les femmes artistes pour l’instant, mais il y aurait largement de quoi faire… Peut-être via des albums ? J’aime particulièrement ce format qui sait se rendre accessible au plus grand nombre. À réfléchir.

100 % bio – Les femmes artistes, vues par une ado

Biographie romancée jeunesse art – dès 10 ans

Appoline Haquet, Alice Brière-Haquet, Melody Denturck

Date de parution : 24/02/2022

EAN : 9782377422487

168 pages

Format : 140 x 210 mm

Prix : 12,95 €

Poulpe Fictions

Collection : 100 % Bio

Lorsque Michelle, collégienne, se rend au musée lors d’une sortie scolaire, elle est marquée par un fait accablant : très peu d’œuvres sont signées par une artiste. Les femmes ont-elles moins créé que les hommes ? Pourquoi connaît-on si bien Léonard de Vinci, Picasso et Michel-Ange… et très peu de femmes artistes ? Avec sa sœur Angèle, Michelle décide de mener l’enquête et réparer cette injustice. Elle nous emmène sur la piste de femmes talentueuses, aux parcours souvent incroyables et aux œuvres inoubliables. De la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, les autrices nous présentent un panorama documenté en peinture, sculpture, broderie ou photographie…

On apprécie de suivre une héroïne pleine de pep’s, qui se pose de multiples questions sur les femmes artistes. Entre fiction et documentaire, le livre est vivant et très facile à lire, tout en étant une vraie source d’informations. Cet ouvrage met – ou remet – en lumière des femmes oubliées ou ignorées, et fait le point sur un certain nombre d’assertions fausses. Un bon point de départ pour réfléchir à la place des femmes artistes, et plus généralement à la place des femmes dans notre société, aux regards qui sont portés sur elles et leurs productions, depuis des siècles.

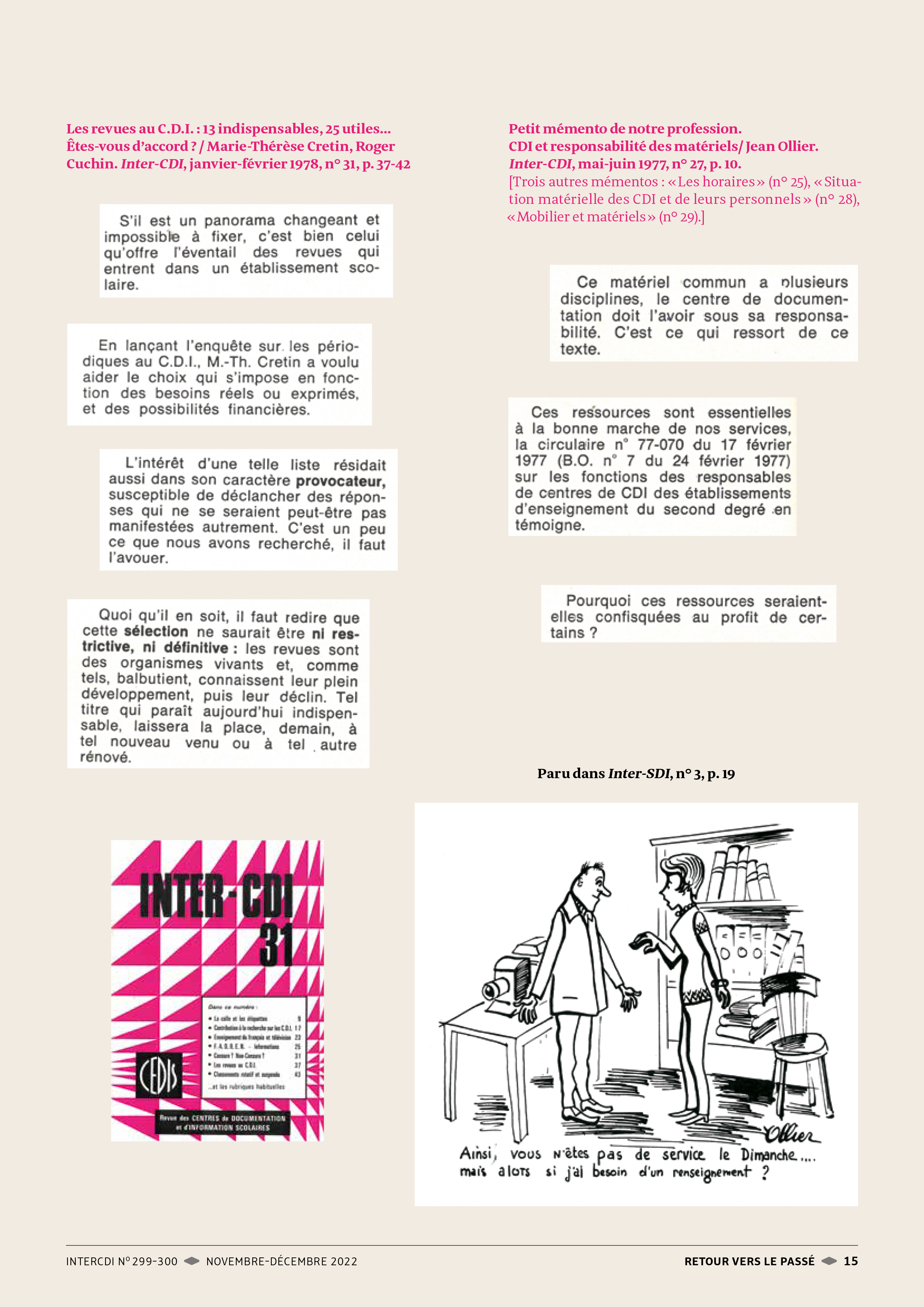

Ce numéro 0, sous une couverture dans le style de l’art cinétique de Vasarely, se présente comme une revue technique de la Documentation et de l’Information scolaires. En guise d’éditorial, Roger Cuchin adresse « une lettre à nos collègues documentalistes ». Dans cette lettre, il précise les buts du CEDIS : « L’étude des moyens destinés à faciliter l’accomplissement des fonctions de documentation et d’information présentes dans les établissements ; la diffusion des conclusions de ces études et des matériels et publications dont elles ont pu susciter la création ; l’organisation des services destinés à répondre aux questions d’ordre technique posées par ses membres et l’harmonisation des tâches professionnelles spécifiques de la documentation et de l’information scolaires ». Le CEDIS y est présenté comme « votre assistant documentaliste ». Les premières rubriques présentes : Audiovisuel, qui annonce des bancs d’essai et des fiches techniques, Action culturelle, consacrée au Musée des Arts et Traditions populaires, Information, comment la faire circuler et La Documentation administrative (J.O., B.O.E.N., R.L.R.). Dans le numéro 1 apparaît (heureusement) une rubrique Pédagogie (curieusement rédigée par un proviseur !). Dans ce numéro 0, on trouve également les premières publicités pour le GIDEC (déjà), pour L’École des lettres, et les éditeurs Hachette et Nathan. Enfin les illustrations sont signées par Jean Ollier, un collègue, et par un jeune dessinateur d’Étampes, âgé de 22 ans, Christian Binet, futur créateur de Kador et des Bidochon (cf. Lettre à Christian Binet dans ce numéro anniversaire).

Ce numéro 0, sous une couverture dans le style de l’art cinétique de Vasarely, se présente comme une revue technique de la Documentation et de l’Information scolaires. En guise d’éditorial, Roger Cuchin adresse « une lettre à nos collègues documentalistes ». Dans cette lettre, il précise les buts du CEDIS : « L’étude des moyens destinés à faciliter l’accomplissement des fonctions de documentation et d’information présentes dans les établissements ; la diffusion des conclusions de ces études et des matériels et publications dont elles ont pu susciter la création ; l’organisation des services destinés à répondre aux questions d’ordre technique posées par ses membres et l’harmonisation des tâches professionnelles spécifiques de la documentation et de l’information scolaires ». Le CEDIS y est présenté comme « votre assistant documentaliste ». Les premières rubriques présentes : Audiovisuel, qui annonce des bancs d’essai et des fiches techniques, Action culturelle, consacrée au Musée des Arts et Traditions populaires, Information, comment la faire circuler et La Documentation administrative (J.O., B.O.E.N., R.L.R.). Dans le numéro 1 apparaît (heureusement) une rubrique Pédagogie (curieusement rédigée par un proviseur !). Dans ce numéro 0, on trouve également les premières publicités pour le GIDEC (déjà), pour L’École des lettres, et les éditeurs Hachette et Nathan. Enfin les illustrations sont signées par Jean Ollier, un collègue, et par un jeune dessinateur d’Étampes, âgé de 22 ans, Christian Binet, futur créateur de Kador et des Bidochon (cf. Lettre à Christian Binet dans ce numéro anniversaire).