Lien de téléchargement de la fiche InteCDI – Analyser une photographie de presse – Niveau lycée

« Je me suis intéressé à la photographie non en prenant ou en voyant des photos mais en lisant à ce sujet », telle est l’introduction du livre de John Berger, Comprendre une photographie. Nous aimerions savoir pourquoi partout, on se prend en photo, on se met en scène, on collectionne des images. L’homme cherche depuis les débuts de la photographie à laisser une trace, à partager sa présence au monde. La photographie est devenue une écriture populaire, quotidienne : je vis donc je photographie. Chaque cliché est mis en ligne, partagé, liké, retweeté, commenté puis détourné parfois. La photographie a une vie qui échappe à son propriétaire. Le numérique a multiplié la fabrication des images, les a rendues librement accessibles et a enrichi notre univers documentaire. Il ne faudrait pas attendre d’atteindre la saturation, c’est-à-dire le point de rupture où nous ne pourrions plus avoir assez d’attention pour les regarder. Ainsi, dans ce thèmalire, nous allons proposer une sélection de romans qui définissent la photographie, réinterrogent son histoire, son utilisation… Nous allons rendre hommage au geste photographique : cadrer, arrêter de respirer, appuyer : c’est dans la boîte ; la chambre claire de Barthes, rappeler son essence, la photographie, c’est, donc : « ça a été ». Enfin, nous allons nous attarder à regarder ces images singulières que sont les photographies, à la fois support d’informations et œuvres d’art. Les photographies nous ouvrent au monde alors perdons du temps à les contempler, à scruter le moindre détail, à nous interroger. Chaque image est une histoire dont il faut percer le mystère. C’est pourquoi, dès le plus jeune âge, éduquons le regard, admirons des collections d’images choisies et lisons ensemble des livres portant sur la photographie.

« Aujourd’hui la photographie est présente partout, au-delà des salles de classe ». Susan Meiselas adresse son livre Eyes open : 23 idées photographiques pour enfants curieux aux enseignants et aux élèves. C’est une démarche commencée dès 1974, alors qu’elle n’a que 26 ans, avec le projet « apprendre à regarder ». Ce livre, publié en 2021 pour ses 73 ans, en est un des aboutissements. C’est une invitation à découvrir le monde. Selon elle, le photographier permet de l’explorer. Susan Meiselas n’hésite pas à s’adresser au lecteur et l’invite à regarder ce qui se cache derrière tout ce que l’on voit. Cet ouvrage est aussi selon ses mots un « voyage photographique » à parcourir au fil de ses envies, sans suivre la discipline des pages. Ce sont des enfants qui photographient : le pareil, le « pas pareil », le cadre en l’encadrant, la lumière, le mouvement, les animaux qui les entourent, la nature pour l’observer mieux, leur quartier, leur maison, les personnes de leur entourage, leur famille, eux-mêmes, en revisitant le passé de leurs ancêtres, en inventant aussi des paysages imaginaires ou en s’immisçant dans une œuvre d’art. Le livre est ponctué de citations d’autres photographes célèbres comme celle de Zoé Léonard pour qui l’important est « de former un cadre autour de quelque chose, de le voir à notre manière ». À la fin de la lecture de ce livre qui s’égrène au fil de nos projets photographiques avec les élèves ou nos enfants, vous aussi vous vous prêterez à l’exercice de l’alphabétographie et aurez envie de créer votre propre alphabet à partir d’objets, de lignes et de formes qui rappellent les lettres. La consigne de Susan : « Trouve-les en ville ou à la campagne, dans les ombres, ou dessine-les grâce au cadrage de ton appareil photo ». Photographions le monde pour mieux le voir.

C’est le chemin qu’a aussi emprunté Anita Conti (1899-1997), première océanographe dont l’incroyable destin est raconté dans un roman-doc science aux éditions Bayard Jeunesse. Cette photographe a voué toute sa vie à raconter la vie des pêcheurs tout en s’inquiétant du gaspillage à bord des bateaux. En 1930, âgée de 31 ans, journaliste, photographe et relieuse d’art, Anita Conti est une exception car les femmes n’ont pas alors les mêmes droits que les hommes. Jusqu’à 88 ans, elle prendra des photos sur les chalutiers avant de continuer à témoigner en écrivant dans des livres ou en élevant sa voix dans des conférences. À travers la photographie, elle témoigne des dommages causés par la pêche industrielle et n’aura de cesse de défendre et de protéger les ressources marines.

C’est le chemin qu’a aussi emprunté Anita Conti (1899-1997), première océanographe dont l’incroyable destin est raconté dans un roman-doc science aux éditions Bayard Jeunesse. Cette photographe a voué toute sa vie à raconter la vie des pêcheurs tout en s’inquiétant du gaspillage à bord des bateaux. En 1930, âgée de 31 ans, journaliste, photographe et relieuse d’art, Anita Conti est une exception car les femmes n’ont pas alors les mêmes droits que les hommes. Jusqu’à 88 ans, elle prendra des photos sur les chalutiers avant de continuer à témoigner en écrivant dans des livres ou en élevant sa voix dans des conférences. À travers la photographie, elle témoigne des dommages causés par la pêche industrielle et n’aura de cesse de défendre et de protéger les ressources marines.

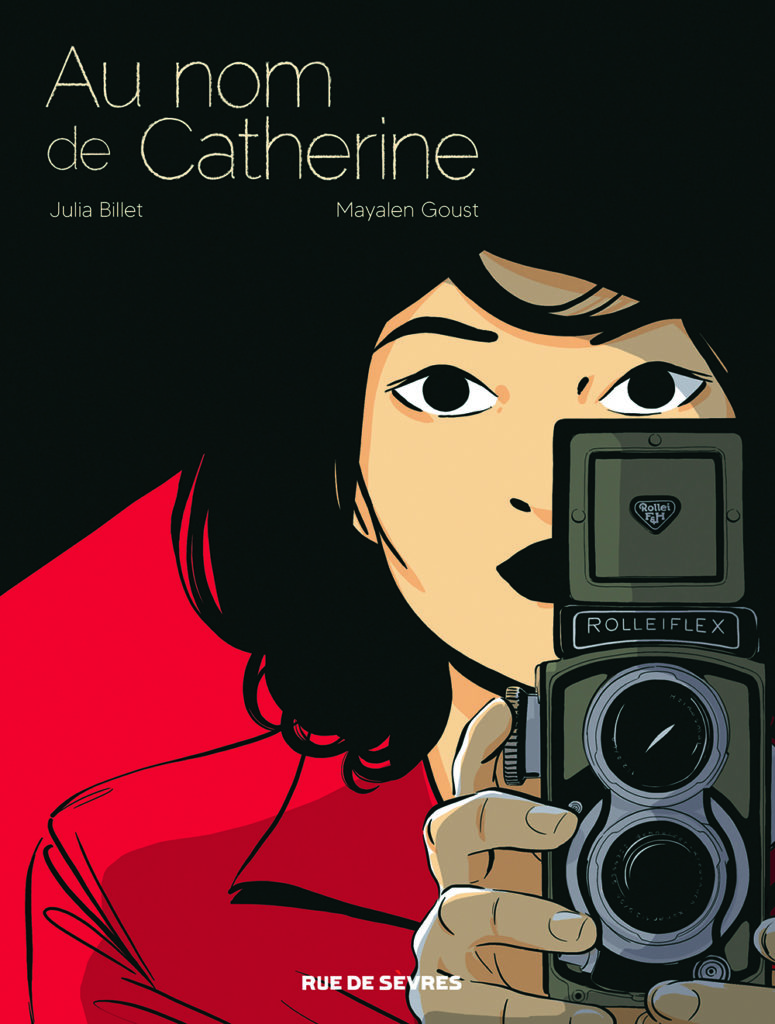

Être une femme photographe dans un milieu exclusivement masculin dans les années 50 est audacieux. Nous le découvrons aussi dans le roman pour adolescents Au nom de Catherine, qui est la suite du roman La guerre de Catherine, écrit par l’auteure Julia Billet. Fiction inspirée de la vie de sa mère, juive, déplacée dans la maison des enfants de Sèvres qui, ensuite, a été tisserande et dont l’atelier était situé à côté de celui de Max Ernst, à la Ruche, la cité d’artistes. C’est ce passé qui offre le matériel littéraire nécessaire à l’autrice. Elle écrit au sujet de son personnage : Catherine « s’est glissée dans cette période de l’histoire avec son appareil photo mais aussi avec ses questions ». L’héroïne, première femme photographe dans une rédaction, doit réaliser, au début du roman, le portrait de Simone de Beauvoir et découvre à travers elle le féminisme. Elle part ensuite trois mois en Amérique et déplore le racisme. À travers les reportages de Catherine, les techniques photographiques sont évoquées : pour l’anecdote, elle hésite avant son départ entre son Rollei-flex et un Leica. Ce roman nous rappelle qu’il est important de connaître l’histoire de la photographie pour mieux comprendre son impact et évaluer sa portée.

Vincent Burgeon retrace la grande histoire de la photographie en bande dessinée dans son ouvrage Photographix. Le professeur Photyx nous propose d’être notre guide à travers ces deux siècles qui ont préparé cette révolution par l’image. Le professeur est un photon, une énergie constitutive de la lumière qui prend le pari de nous expliquer comment fonctionne notre œil puis documente l’invention de la photographie. Née en 1839, la photographie est le fruit de siècles de recherches, d’inventions, d’expérimentations par de nombreux scientifiques tel Isaac Newton qui fait l’expérience de la décomposition de la lumière naturelle en couleur distincte et de sa recomposition ; d’artistes comme le peintre Vermeer de Delft qui a utilisé un montage de type camera obscura ; de chimistes, citons Elizabeth Fulhame qui étudie l’action de la lumière sur différents sels d’argent au XVIIIe siècle ; d’intellectuels… A-t-elle été finalement inventée par Daguerre ? L’essor de la photographie entre 1851 et 1900 hisse cette invention au rang d’art. C’est plus qu’une science et plus qu’une technique. Les années suivantes le confirment, la photographie vient documenter le réel, le matériel est plus facile à déplacer, la photographie devient « l’équipement standard des expéditions ». Après 75 ans de noir et blanc, la couleur apparait et donne à mieux voir le monde. « Chaque nouvelle technique offre des avancées sociétales : la photographie, à l’instar de la peinture et de la littérature, […], en se féminisant ouvre la voie à l’émancipation des femmes (Frances Benjamin Johnston, Lucia Moholy, Tina Modotti, Germaine Krull, Anne Brigman, Imogen Cunningham, Margaret Bourkhe-White) ». Elle fait également apparaître des limites éthiques. Ainsi, l’image photographique peut également servir à tromper les hommes quand son message est manipulé. Ce cinquième chapitre est une ressource pertinente pour travailler la Seconde Guerre mondiale avec nos élèves. Aujourd’hui art majeur, la photographie est à la portée de tous. L’auteur tient à relever qu’une infinité de choses reste à photographier et à voir. En effet, aujourd’hui des photos sont créées par une intelligence artificielle, sans appareil photo ni intervention humaine, mais à partir de l’analyse de photographies existantes. À ce sujet, nous ne vous conseillons que trop de regarder la vidéo intitulée : « L’œuvre et l’intelligence artificielle », dans l’émission Le dessous des images, diffusée sur Arte, le 21 novembre 2022.

Vincent Burgeon retrace la grande histoire de la photographie en bande dessinée dans son ouvrage Photographix. Le professeur Photyx nous propose d’être notre guide à travers ces deux siècles qui ont préparé cette révolution par l’image. Le professeur est un photon, une énergie constitutive de la lumière qui prend le pari de nous expliquer comment fonctionne notre œil puis documente l’invention de la photographie. Née en 1839, la photographie est le fruit de siècles de recherches, d’inventions, d’expérimentations par de nombreux scientifiques tel Isaac Newton qui fait l’expérience de la décomposition de la lumière naturelle en couleur distincte et de sa recomposition ; d’artistes comme le peintre Vermeer de Delft qui a utilisé un montage de type camera obscura ; de chimistes, citons Elizabeth Fulhame qui étudie l’action de la lumière sur différents sels d’argent au XVIIIe siècle ; d’intellectuels… A-t-elle été finalement inventée par Daguerre ? L’essor de la photographie entre 1851 et 1900 hisse cette invention au rang d’art. C’est plus qu’une science et plus qu’une technique. Les années suivantes le confirment, la photographie vient documenter le réel, le matériel est plus facile à déplacer, la photographie devient « l’équipement standard des expéditions ». Après 75 ans de noir et blanc, la couleur apparait et donne à mieux voir le monde. « Chaque nouvelle technique offre des avancées sociétales : la photographie, à l’instar de la peinture et de la littérature, […], en se féminisant ouvre la voie à l’émancipation des femmes (Frances Benjamin Johnston, Lucia Moholy, Tina Modotti, Germaine Krull, Anne Brigman, Imogen Cunningham, Margaret Bourkhe-White) ». Elle fait également apparaître des limites éthiques. Ainsi, l’image photographique peut également servir à tromper les hommes quand son message est manipulé. Ce cinquième chapitre est une ressource pertinente pour travailler la Seconde Guerre mondiale avec nos élèves. Aujourd’hui art majeur, la photographie est à la portée de tous. L’auteur tient à relever qu’une infinité de choses reste à photographier et à voir. En effet, aujourd’hui des photos sont créées par une intelligence artificielle, sans appareil photo ni intervention humaine, mais à partir de l’analyse de photographies existantes. À ce sujet, nous ne vous conseillons que trop de regarder la vidéo intitulée : « L’œuvre et l’intelligence artificielle », dans l’émission Le dessous des images, diffusée sur Arte, le 21 novembre 2022.

Pour approfondir nos connaissances sur l’histoire de la photographie, l’ouvrage qui fait foi demeure celui de Walter Benjamin, écrit en 1931, Petite histoire de la photographie, republié par l’éditeur Payot, en 2019, dans une nouvelle version enrichie d’un second essai : Une photo d’enfance. C’est une réflexion qui reste actuelle. L’apparition de la photographie bouleverse le rapport à l’œuvre d’art via la reproduction et l’accès au plus grand public. C’est en parlant des photographies d’Eugène Atget que Walter Benjamin donne une définition de ce qu’il nomme l’aura, « unique apparition d’un lointain, si proche soit-il », notion qu’il est intéressant d’interroger avec les élèves. Dans son deuxième essai, Une photo d’enfance, Walter Benjamin livre ses réflexions, ses émotions sur la photographie de Kafka, enfant, intitulée « Un portrait d’enfant1 ». Tout spectateur est touché par la tristesse du regard de l’enfant, habillé dans des vêtements tissés de fil d’or et de soie, trop petits pour lui, tenant à la main un chapeau trop grand. Walter Benjamin avoue y revivre son enfance. Cette photographie a été réalisée en studio mais beaucoup de photographes vont très vite choisir d’en sortir pour parcourir le monde et nous en rendre compte.

Plusieurs bandes dessinées ont choisi de présenter l’œuvre de photographes célèbres, telle que celle de Stanley Greene dont le sous-titre est une vie à vif. Le lecteur est projeté dans les guerres du XXe siècle. La lecture est enrichie par des photographies et un entretien. Des pellicules photos sont reproduites et l’on découvre la sélection du photojournaliste Stanley Greene (1949-2017), tantôt entourée de rouge ou de gommette bleue. Stanley Greene s’est approché au plus près de la mort pour faire vivre ses collections d’images, dit-il, « comme témoignage infime de l’immensité de la douleur ». Il a également couvert en 2005 les dommages causés par l’ouragan Katrina, à la Nouvelle Orléans. Le photographe est, selon lui, un messager qui doit éclairer les endroits les plus sombres du globe.

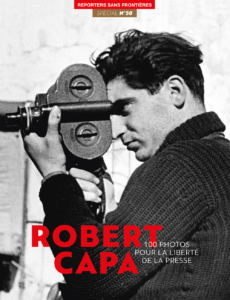

Nous pouvons également découvrir le photographe Robert Capa dans la BD CAPA, l’étoile filante, écrite par Florent Silloray. Ce dernier choisit de commencer son histoire en 1954, année de la mort de Robert Capa. L’auteur nous offre un portrait plus intime de ce photojournaliste rendu célèbre par le cliché Mort d’un soldat républicain2, publié en 1936, dans le magazine Vu puis rachetée par Life. Capa meurt alors qu’il couvre la guerre d’Indochine. Retenons aussi de lui sa célèbre citation : « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c’est que vous n’êtes pas assez près ».

Enfin, Hélène Kérillis et Laurent Simon, dans Tic ! Tac ! nous permettent de nous intéresser au « pêcheur d’images », comme se nommait lui-même Robert Doisneau, photographe populaire français (1912-1994) et à l’une de ses plus célèbres photographies le Cadran scolaire qui date de 19563.

Enfin, Hélène Kérillis et Laurent Simon, dans Tic ! Tac ! nous permettent de nous intéresser au « pêcheur d’images », comme se nommait lui-même Robert Doisneau, photographe populaire français (1912-1994) et à l’une de ses plus célèbres photographies le Cadran scolaire qui date de 19563.

D’autres bandes dessinées nous font revivre des moments importants de notre histoire à travers les yeux d’un photographe à Mauthausen ou dans la région du Dust Bowl, le bassin de poussières des États-Unis, dans Jour de sable. Aimée de Jongh met en scène John Clark, un photoreporter de 22 ans, engagé par la Farm Security Administration, l’organisme chargé d’aider les fermiers victimes de la Grande Dépression. L’auteur a bénéficié d’une bourse néerlandaise des Lettres pour son voyage de recherches aux États-Unis, retranscrit sur le site www.aimeedejongh.com, qui permet de comprendre combien la photographie est un matériau riche pour raconter l’Histoire et des histoires.

Enfin, plus récemment, c’est Sylvain Prudhomme qui, dans Photomatons, revisite « l’instant décisif », expression attribuée à Henri Cartier-Bresson et qui désigne le moment où tous les éléments d’une même scène sont en parfaite harmonie. L’écrivain ouvre son livre par cette citation du photographe belge Harry Gruyaert : « C’est comme à la chasse ou à la pêche : il faut essayer d’avoir de la chance ». Sur une page, à partir du 28 février 2020 à 8 h 56, l’auteur trace un rectangle de la taille d’une photo d’identité et l’habite de mots dessinant la photographie de son « après confinement ». Et tous les jours, il retracera un rectangle qu’il noircira de mots pour tenter de fixer chaque jour et révéler une minute de sa vie. Son journal autobiographique s’écrit ainsi jusqu’au 4 janvier 2021 à 12h22 et offre un contre-champ au quotidien. Dans ce livre, aucune photographie en image, juste le cadre d’un portrait écrit, un exercice intéressant à proposer aux élèves.

Ceci soulève une question : la photographie illustre-t-elle les mots qui ne se disent pas ou les maux du monde ? A-t-elle le pouvoir de nous permettre de bien voir ?

Dans la pièce de théâtre, inspirée d’un fait réel, Michelle doit-on t’en vouloir pour avoir fait un selfie à Auschwitz, une jeune adolescente en voyage scolaire va être critiquée par ses camarades pour avoir osé prendre une photo dans le camp de la mort. Sur les réseaux, les messages déferlent et prennent parti contre elle. L’auteur Sylvain Levey transpose l’histoire de Breanna Mitchell, jeune adolescente américaine qui, en juin 2014, postait une image d’elle prise dans le camp d’Auschwitz sur Twitter. Un geste irréfléchi qui a entrainé une vague de propos violents. Plutôt que de blâmer une pratique, l’auteur souhaite mettre l’accent sur la place de la photographie dans notre société.

Un autre bon usage de la photographie peut être mis en avant : la proposition à un auteur, faite par les éditions Thierry Magnier, d’écrire une fiction à partir d’une série d’images prises par un photographe qu’il ne connait pas. Née en 2007, la collection Photoroman compte aujourd’hui 17 titres et offre un regard nouveau sur des clichés revisités comme La porte rouge coécrit par Valentine Goby pour les textes et Hortense Vinet pour les photographies. Cette fiction à lire par les collégiens et les lycéens conte l’histoire d’une adolescente qui prend la décision de ne plus sortir de chez elle, puisqu’elle ne peut pas se promener en mini-jupe sans se faire insulter et qui ne sortira donc que pour voir si une canette continue de tomber au pied de son immeuble jour après jour, au coucher du soleil.

Un autre bon usage de la photographie peut être mis en avant : la proposition à un auteur, faite par les éditions Thierry Magnier, d’écrire une fiction à partir d’une série d’images prises par un photographe qu’il ne connait pas. Née en 2007, la collection Photoroman compte aujourd’hui 17 titres et offre un regard nouveau sur des clichés revisités comme La porte rouge coécrit par Valentine Goby pour les textes et Hortense Vinet pour les photographies. Cette fiction à lire par les collégiens et les lycéens conte l’histoire d’une adolescente qui prend la décision de ne plus sortir de chez elle, puisqu’elle ne peut pas se promener en mini-jupe sans se faire insulter et qui ne sortira donc que pour voir si une canette continue de tomber au pied de son immeuble jour après jour, au coucher du soleil.

La photographie est l’autobiographie des hommes qui décident de figer un instant décisif dans leur vie. La photographie est aussi une invitation au voyage, alors si vous nourrissez l’envie de visiter les villages méditerranéens, feuilletez le livre de Raymond Depardon Communes, qui offre 80 photos prises à la chambre argentique dans l’arrière-pays, en Occitanie. Raymond Depardon a conduit ce projet pendant le confinement ; il a décidé d’aller prendre en photo les 280 villages menacés par l’exploitation du gaz de schiste et dont les habitants s’étaient soulevés contre le permis de Nant4, ayant ainsi pu préserver leur territoire.

La photographie peut nous faire réaliser qu’il est temps de protéger la nature et de resserrer les relations avec les animaux, de renouer les liens entre les hommes en lisant le catalogue de la magnifique exposition Amazônia de Sébastiao Salgago pour « grandir en humanité ». Selon Stanley Greene, « une bonne photo, était une image intelligente qui montrait de l’humanité ».

Faire entrer ces références sur les rayonnages de nos CDI, c’est faire grandir le regard des élèves qui nous sont confiés et Christian Bobin l’écrivait déjà : « avec le regard simple, revient la force pure ».

Le CLEMI Centre pour l’éducation aux médias et à l’information. https://www.clemi.fr/

MEP (Maison européenne de la photographie). https://www.mep-fr.org/

La MAP (médiathèque de l’architecture et du patrimoine), département de la photographie : elle conserve l’un des plus grands ensembles de fonds photographique d’Europe. Environ cinq cents photographes, agences ou administrations y ont déposé des documents qui permettent d’éclairer leur travail, depuis la prise de vue jusqu’aux différents états de l’image photographique : archives papier, négatifs, planches-contacts, diapositives, autochromes, tirages d’expositions, publications. Plus de 800 000 images sont accessibles sur la plateforme ouverte du patrimoine POP, dans la base Mémoire. https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/rechercher/photographies

LE BAL : plateforme indépendante d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédiée à l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Créé en 2010 par Raymond Depardon et Diane Dufour grâce au soutien de la ville de Paris, LE BAL est une association à but non lucratif. http://www.le-bal.fr/

FreeLens : Site d’actualités photo. Espace d’échange et de réflexion entre les chercheurs, les penseurs, les enseignants, les professionnels de l’image et le grand public ; laboratoire à idées, d’accompagnement, de valorisation et de transmission des patrimoines et des connaissances. http://www.freelens.fr/

Musée de la photographie – collection numérisée. http://collections.photographie.essonne.fr/board.php

Reporters sans Frontières : défend la liberté d’expression et d’information des journalistes à travers le monde. https://rsf.org/

World Press Photo. Fondation qui défend un photo-journalisme de qualité. https://www.worldpressphoto.org/

Centre international du photojournalisme – Arche de la Défense. Nouvel espace dédié au photojournalisme. https://www.lagrandearche.fr/le-photojournalisme

Le prix Albert Londres : le prix couronne chaque année un grand reporter francophone.

http://www.scam.fr/PrixAlbertLondres/Sommaire

Notons d’abord que le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture rappelle dans le thème 5 « La culture humaniste » la capacité des élèves à analyser l’image. BO n°11 du 26 novembre 2015 http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/35/1/BO_SPE_11_26-11-2015_504351.pdf

Cycles 2, 3 et 4

EMC

Dans le programme d’EMC, on repérera le thème : Exercer son jugement, construire l’esprit critique avec l’axe : → observer, lire, identifier des éléments d’informations sur des supports variés (ex : images fixes). Et les notions d’objectivité et de subjectivité. Arrêté du 17-7-2018 – J.O. du 21-7-2018. https://eduscol.education.fr/cid133693/l-emi-et-le-programme-d-emc.html

Cycle 4

EMC

Le thème de « L’engagement ou les engagements » est une entrée pour construire une séquence pédagogique sur le photographe de presse, grand reporter et reporter de guerre.

Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018. https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf

Français : Agir sur le monde

La compétence « Lire des Images » dans le cadre de cette grande thématique, nous ouvre des portes pour travailler sur la photographie de presse, ainsi que sur les notions de subjectivité et de vérité.

Avec l’axe, « Informer, s’informer, déformer ? », on pourra faire travailler les élèves sur :

– Lire des images d’information sur des supports et dans des formats divers, se rapportant à un même événement, à une question de société, ou à une thématique commune.

– Le pouvoir de l’information : une des modalités d’action dans le monde.

– Informer : donner une forme au réel – choix et conséquences sur les représentations du monde véhiculées.

– La question : à partir de quand l’information devient-elle déformation ? Aiguiser l’esprit critique.

Voici d’autres problématiques possibles :

– Place et rôle du journaliste.

– L’image est-elle un gage de vérité ?

– Quels intérêts se cachent derrière la manipulation de l’image ?

– La presse et les médias d’information agissent-ils sur le monde ? Exemple des images qui ont marqué l’histoire.

– Images et pouvoir : comment le pouvoir se sert-il de l’image médiatique ?

– Pourquoi témoigner du monde en images : faire voir est-ce savoir ? Le photojournalisme a-t-il le pouvoir de raconter le monde ?

Ressources d’accompagnement du programme de français au cycle 4 : agir sur le monde, 2016.

https://eduscol.education.fr/cid99195/ressources-francais-c4-agir-sur-le-monde.html#lien2

Arts plastiques

Les compétences suivantes doivent permettre de monter une collaboration avec un professeur d’arts plastiques :

→ Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique.

→ Porter un regard curieux sur la diversité des images.

→ Faire preuve d’esprit critique, de responsabilité, d’engagement.

En 5ème, on pourra mettre l’accent sur : appréhender la diversité des statuts des images (notamment l’image de presse) ; en 4ème, on pourra travailler sur la typologie des images, le vocabulaire spécifique à ce média.

Texte consolidé à partir du programme au BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015, des nouvelles dispositions publiées au BOEN n°30 du 26 juillet 2018.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_consolide_1038204.pdf

Histoire-Géographie

En histoire-géographie, la compétence « Analyser et comprendre un document » sera bien pratique pour construire une séquence autour de l’image d’actualité.

https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html

Seconde

SNT : Thème 7 : La photographie numérique.

Repères historiques ; impacts sur les pratiques humaines. La gratuité et l’immédiateté de la réplication des images introduisent de nouveaux usages de la photographie ; contenus et capacités attendues : Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l’image en comparant les résolutions du capteur et de l’image selon les réglages de l’appareil. Retrouver les métadonnées d’une photographie. Rôle des algorithmes dans les appareils photo numériques.

BO spécial du 22 janvier 2019.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/71/3/PPL18_Sciences-numeriques-technologie_COM_2e_1025713.pdf

Première

Enseignement de spécialité Histoire Géographie, Politique et Science Politique

Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication.

Ce thème a un double objectif : aider les élèves à saisir les enjeux de l’information (liberté, manipulation, contrôle), et les amener à réfléchir sur leur propre manière de s’informer. Il s’agira de faire comprendre aux élèves comment les progrès techniques ont renforcé depuis le XIXe siècle la place de l’information dans notre quotidien, de leur montrer le rôle décisif d’une information libre pour éclairer l’opinion et de leur faire prendre conscience de l’ensemble des enjeux autour de l’information (liberté, contrôle, manipulation).

Deux axes : → construction de l’information, production et diffusion, réception (entre liberté, contrôle, influence et manipulation).

→ les grandes révolutions technologiques de l’information.

BO spécial du 22 janvier 2019.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/15/0/1e_HG-geopolitique-SP_Specialite_Voie_G_1027150.pdf

CAP

Programme Arts appliqués et cultures artistiques en CAP, option « arts visuels » : on y retrouve le thème de l’image, fixe ou animée, artistique, d’information, de publicité ou de propagande. Il s’agit, entre autres, de favoriser l’observation de l’actualité immédiate et d’aiguiser le regard critique.

Arrêté du 8-1-2010 – J.O. du 2-2-2010

Analyse critique d’images qui ont marqué l’histoire.

Photographies iconiques de presse.

L’image dans la construction de l’information.

Lire la photographie de presse.

L’ambiguïté de l’image de presse.

L’image à la Une.

Images de presse et légendes.

Compte-rendu d’une visite d’exposition ou d’un festival de photos d’actualité.

Effectuer des recherches sur l’histoire d’une photographie symbole (conditions de prise de vue, contexte historique, diffusion, discours autour de cette image, etc.). Ce sera l’occasion de réactiver les méthodes de recherche documentaire.

Portraits de photo-reporters célèbres (leur parcours, leur conception de la photographie) : Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, André Kertész, Brassaï ou encore Willy Ronis. Plus contemporains, Gilles Caron, Reza, Depardon ou Olivier Rebbot pourront faire l’objet de recherches.

Femmes grands reporters (travail de recherche à associer par exemple à la journée du 8 mars sur les droits des femmes).

Dans le cadre de la semaine de la presse, inviter un photojournaliste (contacter l’association « prix Albert Londres »).

Réaliser un journal scolaire sur l’actualité version papier ou en ligne pour une réflexion sur le choix des photos et des légendes.

Rechercher la source d’une photo numérique avec Tineye, données EXIF, google images.

Utiliser le site Les Observateurs (France 24) et leur dossier « Comment vérifier les images des réseaux sociaux ? »

Photo Focus : il s’agit d’un concours photo proposé par la Daac de Créteil, qui est ouvert aux écoles, collèges et lycées de l’académie de Créteil, mais aussi aux autres académies et au réseau des lycées français à l’étranger. Il est organisé en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le Jeu de Paume, la Maison de la photographie Robert Doisneau-le Lavoir numérique, la Maison européenne de la photographie et le Clémi-Créteil. Les inscriptions sont ouvertes en décembre pour une production à rendre début avril. http://daac.ac-creteil.fr/Lancement-de-la-17e-edition-du-concours-photo-propose-par-l-academie-de-Creteil

Prix Médiatiks du reportage photo – Vues de chez Nous 2020

Depuis 2018, le CLEMI propose, en partenariat avec ImagesSingulières un prix Médiatiks du reportage photo. Il s’agit pour les équipes participantes de produire un reportage de photographie documentaire, composé d’un maximum de 15 photos légendées sur le sujet de leur choix.

Ce prix est ouvert à tous les établissements (écoles, collèges, lycées et autres établissements). Il peut y avoir plusieurs contributions par établissement (dans ce cas chaque reportage photo doit faire l’objet d’une inscription spécifique).

Les inscriptions se font en ligne, dans le cadre des concours Médiatiks académiques.

https://www.clemi.fr/fr/vuesdecheznous.html

Images singulières. Rendez-vous de la photographie documentaire (20 mai -7 juin 2020). http://www.imagesingulieres.com/

Festival photo La Gacilly. (1er juin – 30 septembre 2020). https://www.festivalphoto-lagacilly.com/

Rencontres d’Arles. (29 juin-20 septembre 2020). https://www.rencontres-arles.com/

Perpigan – Visa pour l’Image (août- septembre 2020). https://www.visapourlimage.com/

Prix Bayeux des correspondants de guerre (décembre 2020 – sous réserve). http://www.prixbayeux.org/

Prix Carmignac du photojournalisme (septembre 2020). En 2009, face à une crise des médias et du photojournalisme, Édouard Carmignac a créé le Prix Carmignac du photojournalisme, afin de soutenir les photographes sur le terrain. Ce prix soutient la production d’un reportage photographique et journalistique d’investigation sur les violations des droits humains dans le monde et les enjeux géostratégiques qui y sont liés. En ligne, des extraits des reportages photos gagnants. https://www.fondationcarmignac.com/photojournalisme/

Biennale internationale de l’image. http://biennale-nancy.org/nouveau_site2015/index.htm

100 photos qui ont marqué l’histoire, par Time. Incontournable. http://100photos.time.com/

Site de la BNF : très riche

• Exposition « La presse à la Une » de la BNF qui présente une partie sur l’AFP. http://expositions.bnf.fr/afp/index.htm

• Exposition consacrée aux photographes de l’agence Magnum, « Essais sur le Monde », toujours sur le site de la BNF. http://expositions.bnf.fr/essais/index.htm

• Exposition « La photographie humaniste » sur le site de la BNF. http://expositions.bnf.fr/humaniste/index.htm

• Exposition « Capa connu et inconnu » sur le site de la BNF. http://expositions.bnf.fr/capa/index.htm

Expositions virtuelles de photographies de l’agence Contact Press Images. On notera notamment l’exposition sur le 11 septembre 2001, mais aussi « War never ends ». Ou encore le travail de Gilles Caron, disparu au Vietnam en 1970 et de Olivier Rebbot, décédé à la suite de ses blessures lors d’un reportage au Salvador en 1981. http://www.contactpressimages.com/archive.html

Reza. Exposition «Destins croisés» de Reza, qui a eu lieu au jardin du Luxembourg, à Paris, du 1er juin au 30 septembre 2003. http://www.destinscroises.org/

Marc Riboud. Portfolio des images iconiques du célèbre photographe. http://marcriboud.com/portfolio/

Koudelka. Portfolio. http://coopimage.com/histoire/koudelka.html

Akakurdistan : « Kurdistan in the shadow history » ; photographies en ligne de la photographe Susan Meiselas sur le peuple kurde et sa lutte. http://www.akakurdistan.com/kurds/exhibit/

AFP. L’Agence France-Presse est une agence de presse « dont la mission est de fournir à tout instant une information exacte, impartiale et digne de confiance sur l’actualité du monde entier ». On lira avec intérêt sa charte déontologique. https://www.afp.com/

Magnum : L’agence Magnum Photos se distingue par un fonctionnement original de coopérative détenue exclusivement par ses photographes. Cette indépendance permet une grande liberté dans le choix et le traitement des reportages. Créée en 1947 par Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger et David Seymour, Magnum Photos rassemble aujourd’hui soixante photographes devenus membres par cooptation. Les archives de Magnum, largement numérisées, comptent un million de documents depuis les années 30. https://www.magnumphotos.com/

Riva Press. http://www.riva-press.com/

Gamma-Rapho : agence française indépendante. https://www.gamma-rapho.com/fr/user/home

Agence VU. https://www.agencevu.com/

VII Photo : petite agence indépendante dont les membres abordent les questions politiques, environnementales et sociales complexes d’aujourd’hui. http://viiphoto.com/

Rue des Archives : agence française dont le fonds photographique provient de l’agence Agip, fondée en 1935 à Paris. En plus des quelques 3 000 000 d’images provenant d’Agip, Rue des Archives diffuse aussi de nombreux photographes spécialisés. http://www.rue-des-archives.com/fr/

Sipa : L’agence Sipa est créée en 1973 à Paris par le photoreporter turc, Gökşin Sipahioğlu (1926 – 2011) qui est une des grandes figures du photojournalisme. http://www.sipa.com/fr

Observer-Voir : La plateforme pédagogique des rencontres d’Arles. Un portfolio d’images permet d’aborder de nombreuses notions et de découvrir des photographes et leur travail. Site https://observervoir.rencontres-arles.com/

Sur L’image : Écrits sur l’image (Qu’est ce qu’une image ? De la couleur dans l’image ; De la perspective dans l’image, Le temps dans l’image, etc.), ressources et analyse par J-P Achard, docteur en sciences de la Communication. http://www.surlimage.info/

Decryptimages : un site d’éducation aux images très riche qui permet d’analyser les images, de s’initier à l’histoire du visuel, de décrypter les photos ou encore de se pencher sur la manipulation des visuels. https://www.decryptimages.net/

Ersilia : plateforme collaborative d’éducation à l’image pour les jeunes, les enseignants et les artistes. C’est un outil transdisciplinaire qui veut aider à porter un regard construit et citoyen sur les pratiques actuelles des images.

Son principe est « d’établir des liens entre différents types d’images (art, presse, science, publicité, etc.) issues de différents contextes (presse, internet, musée, salle de projection, espace public, etc.) et moments historiques, pour saisir les enjeux et profonds bouleversements qui traversent notre société. » On pourra s’interroger avec les élèves sur le contexte de production des images, sur leur diffusion ou encore sur leur portée. https://www.ersilia.fr/

Lire la photo avec l’AFP. Un cédérom réalisé en partenariat avec le CLEMI, le CRDP de Versailles et le CDDP du Val d’Oise. Outil pour apprendre à décrypter la photo d’actualité. 20 clichés ont été choisis, accompagnés d’une légende qui répond aux questions Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? https://dornsife.usc.edu/assets/sites/39/docs/Flyers/20102011_Anne/documents_clemi/CLEMI-LirelaphotoAFP.pdf

Fondation Images et Société : promotion du décodage et de l’analyse des images, ainsi qu’encouragement au questionnement sur les valeurs qu’elles véhiculent. http://imagesetsociete.org/

La Fabrique du regard : pôle pédagogique du BAL, « La Fabrique du Regard forme les jeunes à et par l’image ». Depuis sa création en 2008, 22 000 jeunes ont été formés ainsi que 3 200 enseignants du primaire au lycée. Intéressant si on se trouve en Ile-de-France. Site : http://www.le-bal.fr/la-fabrique-du-regard

Le CIP. Centre international du photojournalisme de Perpignan. Le fonds photographique du CIP héberge des œuvres originales et ayant une valeur historique de photojournalistes du monde entier. La base de données permet d’accéder en ligne aux images et autres documents déposés dans ce fonds, ainsi qu’aux expositions créées par le Centre, aux diaporamas présentés aux soirées de projection Visa pour l’Image et aux documents multimédia collectés et/ou produits dans le cadre du Festival. http://photo-journalisme.org/fr/centre-international-photojournalisme-home/

France24 : comment vérifier les images des réseaux sociaux ? 2015 https://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux

20 minutes – diaporama de photos d’actualités qui peuvent servir de ressources pour un travail sur la photo d’actualité. https://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-24-heures-images

Le Monde en images – rubrique entre actualité et photo artistique. https://www.lemonde.fr/en-images/

Libération, l’actu en images, peu renouvelé : https://www.liberation.fr/photo-news,100336

Images d’actualité grand format du Boston Globe. https://www3.bostonglobe.com/news/bigpicture?arc404=true

Lens. Le blog photo du New York Times. Le « meilleur » du reportage visuel sous toutes ses formes (multimédia, photo, vidéo, diaporamas) par les photographes du Times. https://www.nytimes.com/section/lens

Masters Of Photography. Propose les archives de maîtres de la photographie tels Sebastiao Salgado, Walker Evans, J-H Lartigue, Robert Doisneau ou encore André Kertesz. Plus de mille clichés disponibles. http://masters-of-photography.com/

Reuters. Images d’actualité grand format. https://www.reuters.com/news/pictures

BBC In Pictures. Tous les jours, une sélection des meilleurs clichés pour illustrer l’actualité mondiale de la journée. https://www.bbc.com/news/in_pictures

Slate. Une semaine dans le monde en 7 images. http://www.slate.fr/grand-format/

Agence Getty Images : banque d’images d’actualité.

https://www.gettyimages.fr/editorial-images

Actuphoto. Toute l’actualité de la photo (expositions, festivals, informations, concours…). https://actuphoto.com/

RDV Photos. 1er pureplayer du photojournalisme. https://www.rdv-photos.com/