1989… Le CAPES documentation est créé, entérinant les pratiques pédagogiques de nombreux collègues enseignants, issus d’autres disciplines, ayant fait éclore dans tous les collèges et lycées ces nouveaux espaces de vie où les élèves apprennent seuls ou accompagnés à chercher l’information, à l’analyser et à la restituer, à s’ouvrir à des pratiques culturelles, voire à prendre goût à la lecture. Les nouveaux titulaires du CAPES commencent à instaurer des progressions en info-documentation, notamment au collège, en s’arrangeant localement avec leurs collègues ou leur chef d’établissement. Petit à petit, avec ténacité, optimisme et conviction, le professeur documentaliste fait son nid-CDI, vers lequel affluent les élèves. L’avenir est devant nous.

2015… Vingt-six ans plus tard. Rien n’a changé, ou plutôt si. Notre métier, lui, a énormément évolué avec l’arrivée du numérique et va poursuivre sa transformation. Mais nos conditions de travail ? À l’échelle locale, le peu que nous avions réussi à négocier pour former quelques classes, voire un ou deux niveaux, semble au cas par cas maintenu ou compromis, notamment dans le cadre de la réforme du collège. À l’échelle académique, notre formation continue, lors des journées départementales, n’est plus axée sur nos pratiques pédagogiques et culturelles, mais déterminée par nos IPR, enfin plutôt les IPR Établissements et Vie scolaire, autour de préoccupations de la vie scolaire précisément, notamment autour du décrochage scolaire, de l’absentéisme et d’une gestion de flux d’élèves, avec une destination : les 3C. À l’échelle nationale, certains de nos apprentissages info-documentaires sont enfin officialisés dans le cursus de l’élève, mais sans nous donner les moyens de les enseigner nous-mêmes.

Aussi pourquoi notre statut d’enseignant semble-t-il toujours aussi peu assuré dans les faits et affirmé dans les textes, alors que le contenu-même des apprentissages que nous cherchons à transmettre depuis des décennies sera désormais intégré dans les cours de nos collègues de discipline ?

Des avancées dans les textes officiels…

Pourtant, tout récemment, des textes officiels sont parus, semblant légitimer notre statut d’enseignant et le contenu de nos enseignements.

En juillet 2013 paraissait le Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation1, mentionnant notamment les compétences spécifiques des professeur(e)s documentalistes. En plus de ses compétences partagées avec les autres professeur(e)s, le texte entérine le fait que les professeur(e)s documentalistes soient les « enseignants et maîtres d’œuvre de l’acquisition par tous les élèves d’une culture de l’information et des médias ».2

Depuis la rentrée de septembre 2015, le Décret des ORS3 reconnaît les heures d’enseignement des professeur(e)s documentalistes; chaque heure d’enseignement devant désormais être décomptée pour la valeur de 2 heures pour l’application du maximum de service de 30 heures+6 heures.

La réforme du collège prévue pour la rentrée 2016 généralise avec les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) l’éclatement du cloisonnement disciplinaire, une démarche de projet et un cadre de travail d’équipe pluridisciplinaire, c’est-à-dire exactement ce que les professeur(e)s documentalistes ont toujours pratiqué, et sont à même d’appliquer immédiatement à la rentrée. Enfin, à l’intérieur de cette réforme, précisément, une Éducation aux Médias et à l’Information va enfin pouvoir être enseignée à tous les élèves. Comme le souligne Pascal Duplessis4, cette dernière a une triple finalité : citoyenneté (éducation aux médias), éducation et formation professionnelle (éducation à l’information), économique (éducation au numérique).

Même si, hélas, elle n’embrasse pas, loin de là, toutes les compétences de l’ambitieux Curriculum en information-documentation proposé par l’APDEN (ex-FADBEN), il y avait vraiment toutes les raisons de se réjouir de la publication de ces différents textes semblant entériner notre mission pédagogique. Seulement, ces derniers ne soutiennent visiblement pas les professeur(e)s documentalistes dans l’exercice de leur fonction sur le terrain, lesquel(le)s souffrent de plus en plus du manque de reconnaissance dans leur travail…

Des textes officiels qui placardisent les professeur(e )s documentalistes

Le professeur documentaliste se retrouve un peu dans la position de l’auto-stoppeur qui doit compter sur la générosité de certains collègues et chefs d’établissement pour monter à bord des réformes pédagogiques et ne pas être laissé sur une aire de service qu’il s’évertue à rendre la plus attractive possible.

Déjà, les 21 et 22 mai 2013, avait eu lieu une conférence nationale sur « Les cultures numériques, éducation aux médias et à l’information » à l’ENS de Lyon, suite au document de l’UNESCO daté de 2012, intitulé Éducation aux médias et à l’information, et étant destiné à la formation des enseignants5. L’omission, dans le compte rendu proposé, de la seule intervention mentionnant le rôle du professeur documentaliste laissait alors perplexe. Il faut d’ailleurs souligner, par rapport à cette directive de l’UNESCO, que la France est le seul pays où des enseignants étaient déjà formés et recrutés par le biais d’un CAPES pour dispenser cet enseignement. Or, au lieu de s’appuyer sur cette force, l’institution a choisi de l’occulter…

Sur le terrain, il n’est qu’à lire les messages des collègues sur les listes de diffusion modérée (cdidoc-fr@groupes.rena ter.fr) et non-modérée (enseignants-docu mentalistes@groupes.renater.fr) pour constater à quel point l’application du décret des ORS a commencé par poser problème, laissant le champ libre à différentes interprétations de mauvaise foi de la part des chefs d’établissement et de nos IPR communs. Et pourtant, 85 % des collègues disent proposer 4 à 12 heures de séances pédagogiques par semaine, selon l’enquête de l’APDEN à ce sujet6. C’est pourquoi la moitié des professeur(e)s documentalistes ayant répondu à l’enquête de l’APDEN ont évoqué l’application de ces textes avec leur chef d’établissement, et 15 % avec leur IPR-EVS. La majorité n’a donc pas fait la demande, probablement de peur de pénaliser l’ouverture du CDI et/ou d’essuyer un refus. En effet, selon l’enquête du groupe SNES sur l’académie de Nice7, presque un professeur documentaliste sur deux (41 %) ayant eu le courage d’en faire la demande s’est vu refuser ce droit, sous prétexte d’un impératif d’ouverture du CDI ou de l’absence de considération de leurs séances pédagogiques comme étant des heures d’enseignement. De même, pour 38 % des professeur(e)s documentalistes en ayant fait la demande, le décret a pu être appliqué parce que les heures d’enseignement figuraient à l’emploi du temps des élèves et faisaient partie du projet CDI présenté à la fois en conseil pédagogique et en conseil d’administration. Mais selon les principaux intéressés, le décompte de leur service hebdomadaire, entre 2 à 4 heures, ne reflète pas la totalité de leurs heures d’enseignement. Mais que font donc « nos » IPR ? Issus souvent du corps des CPE et des chefs d’établissement, ils soutiennent… l’équipe de direction. Localement, souvent isolés, il paraît donc difficile de faire appliquer ce décret, et pour cause : depuis le Référentiel des compétences professionnelles du 1er juillet 2013, aucun texte officiel ne pose notre légitimité effective sur le terrain.

Le 17 décembre 2015, Mme Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation, Mme Pellerin, ministre de la Culture, et Jean-Marc Merriaux, directeur général de Canopé, ont signé une convention pour mettre en application les directives sur l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI), dans le but, entre autres, de concrétiser l’engagement de créer un média par établissement secondaire et de faire vivre dans les collèges l’EPI spécifique dédié à l’EMI, souhaitant multiplier les interventions de professionnels dans les établissements. Pas un mot sur les professeur(e)s documentalistes…

Des conditions d’enseignement sur des sables mouvants

Pire, la réforme du collège rend difficile, voire impossible, pour les professeur(e)s documentalistes de continuer leur cycle d’apprentissages info-documentaires auprès des élèves, soit l’Initiation à la Recherche Documentaire (IRD), avec une enveloppe de 26 heures maximum par élève, la priorité étant donnée aux binômes de professeurs de discipline. Depuis 30 ans, en effet, les professeur(e)s documentalistes ne pouvaient l’enseigner que selon le bon vouloir de certains de leurs collègues et/ou de leur chef d’établissement, qui leur « donnaient » des heures et leur « confiaient » une demi-classe, et en s’appuyant sur la matière des uns et des autres, en pensant – souvent à tort – qu’ils n’avaient pas de contenu à proposer dans leurs apprentissages info-documentaires. Ne bénéficiant pas d’heures légitimes pour assurer leur formation à l’information-documentation, ils se voient de ce fait écarté(e)s de cette foire d’empoigne, où chaque discipline, chargée du même programme qu’auparavant, dispose de moins d’heures de cours magistral, et compte bien sur les EPI pour pallier ce manque.

Quant à l’Éducation aux Médias et à l’Information, réduite surtout à une Éducation aux Médias, elle est destinée à être enseignée par n’importe quel professeur, parmi lesquels le professeur documentaliste. Seulement ce dernier ne viendrait qu’en appui, en restant à la marge, sans les moyens officiels d’enseigner directement aux élèves. Il est fortement invité, notamment par les IPR, au discours volontiers flatteur, à jouer le rôle d’impulseur, voire de « conseiller technique » et d’expert de l’EMI, mais sans élève face à lui. Ce qui signifie que, certes, tous les élèves pourront avoir droit à l’EMI, mais que cette EMI n’est pas amenée à devenir une nouvelle discipline, et donc sera enseignée selon les compétences des uns et des autres, tout comme le fut l’Histoire des arts, qui d’ailleurs disparaît au collège, tributaire des réformes… Compétences frisant souvent l’incompétence, faute de temps, de motivation et d’absence de formation continue suffisante auxquelles nous pourrions pallier en aidant nos collègues au démarrage, avant de s’effacer quelques années plus tard… Pourtant la circulaire de mission de 1986, le CAPES documentation ainsi que le Référentiel des compétences professionnelles du 1er juillet 2013 désignent nommément les professeur(e)s documentalistes comme les experts entre autres de cette EMI. Ainsi, la plupart des compétences qu’ils souhaitent développer chez tous les élèves vont enfin être mises en œuvre, et ce dans de nombreuses disciplines, ce qui est une belle avancée. Mais ces apprentissages étant amenés à se faire désormais sans les professeur(e)s documentalistes, la question reste alors de savoir ce que deviendraient nos missions, une fois cette spécificité transmise à d’autres…

Un CAPES méprisé

Cette dépossession de ce qui fait le cœur de notre métier, soit notre rôle d’enseignant en info-documentation, que notre hiérarchie espère obtenir avec toute notre bonne volonté, ressemble fort à une forme de placardisation de notre profession, si ce n’est (le mot est peut-être un peu fort) à du harcèlement moral, défini par le Code pénal comme « des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d’autrui, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Ainsi, nos pratiques pédagogiques sont dénigrées :

• Pourquoi en effet ne pas nous intégrer en tant qu’enseignants à part entière dans les dispositifs des EPI, des TPE et des AP ?

• Pourquoi nous faire inspecter par un corps d’IPR de Vie scolaire et non d’IPR évaluant la qualité de notre enseignement ?

• Et quel professeur(e) documentaliste, ayant passé une certification en arts, en langue étrangère, en français langue seconde ou pour la scolarisation des élèves en situation de handicap… a réussi, au même titre qu’un collègue de discipline, à l’enseigner quelques heures officiellement dans une DHG ?… N’a-t-on pas le sentiment d’être constamment dénigré en tant qu’enseignant, étant sans cesse obligé d’expliquer aux uns et aux autres notre spécificité et de rendre des comptes ? De finir par être usé psychologiquement ? Frustré par rapport à nos missions que nous considérons toujours comme étant de qualité ? N’a-t-on pas, finalement, l’impression que notre hiérarchie regrette la création de ce fameux CAPES documentation, qui semble l’embarrasser ?

Leur vision de notre métier…

Si notre statut d’enseignant est toujours aussi peu assuré dans les faits et affirmé dans les textes, alors que le contenu-même des apprentissages, que nous cherchons à transmettre depuis des décennies, sera désormais intégré dans les cours de nos collègues de discipline, c’est parce qu’il se heurte à une autre logique, plus utilitaire.

Ainsi, enseigner comme les autres signifierait avoir des heures de cours prédéfinies avec des classes en responsabilité, faire partie de la DHG… et donc pouvoir réclamer des postes de professeurs documentalistes… Ce que notre hiérarchie ne souhaite évidemment pas, en cette époque de restriction budgétaire, où elle préfère solliciter Pôle emploi pour assurer des remplacements à moindre coût, plutôt que de conserver un volant de titulaires-remplaçants. Ne faisant pas partie de l’enveloppe des postes, notre métier est donc soumis à la bonne volonté du rectorat, voire du chef d’établissement. Ainsi, dans l’académie d’Orléans-Tours, de la même façon que pour les agents de laboratoire, des quotas ont été décidés arbitrairement en novembre 2014, sur la seule base de l’amplitude horaire de l’ouverture du CDI souhaitée selon le type d’établissement et le nombre d’élèves, sans se préoccuper aucunement de nos interventions pédagogiques, et donc de notre statut d’enseignant.

De plus, la souplesse de cet enseignant pas comme les autres qu’est le professeur documentaliste va dans le sens de l’autonomie des établissements. Ainsi, notre métier est fonction de notre établissement, de notre public et de notre environnement, ce qui est normal ; ce qui l’est moins, c’est que la qualité de nos missions pédagogiques puisse dépendre de la personnalité du chef d’établissement et de l’état de nos relations avec les autres enseignants, les CPE et l’intendance. Par ailleurs, cet enseignant, présent sur place presque autant que les autres personnels (vie scolaire, intendance…) et proposant lui aussi un service (de documentation et d’information), est facilement sollicité pour des tâches qui ne devraient pas relever de sa fonction, mais qu’il lui est parfois difficile de refuser, isolé, en l’absence de soutien. Des professeur(e)s documentalistes héritent ainsi de certaines tâches ne figurant aucunement dans notre circulaire de mission en arrivant sur un poste. D’autres se résignent, parfois même font du zèle, se chargeant de la distribution des manuels scolaires, des surveillances de bac, des photocopies, des élèves exclus de cours, qui ne sont pas partis en stage ou en voyage… Pédagogue responsable, toujours à son poste, le professeur documentaliste est en effet bien pratique dans la gestion des ressources humaines, notamment dans sa désignation en tant que référent culture voire référent numérique : lui y voit une source de revenus non négligeable, en regard du peu d’indemnités auquel il peut prétendre, ainsi qu’une source de considération officialisée, tandis que cela permet à la direction de nous avoir constamment sous la main. Car cette dernière a aussi des comptes à rendre vis-à-vis de l’institution qui exige d’elle, et donc de son personnel enseignant, une réactivité de plus en plus grande à l’occasion de telle journée ou telle opération de sensibilisation : « Non au harcèlement», « Réagir face aux théories du complot », etc.

Un avenir professionnel compromis

Cette souplesse n’est en fait que toute relative, car ce qui préoccupe le plus les chefs d’établissement et leurs IPR, c’est bien la gestion des flux d’élèves et la disponibilité d’espaces de vie scolaire.

Il semble évident qu’il y ait un hiatus entre nos missions pédagogiques et l’ouverture du CDI, dont nous sommes également responsables, aux élèves n’ayant pas cours. Ainsi, non seulement il faut se montrer persévérant et inventif pour avoir des élèves en responsabilité ou en co-animation dans le cadre d’un projet précis, mais la fermeture du CDI pour mener à bien ces activités pédagogiques et culturelles, pose aussi très souvent problème, aussi bien pour la direction, la vie scolaire, l’équipe enseignante, que pour les élèves et leurs parents. D’où la difficulté d’appliquer le décret des ORS… Ainsi, cet outil de travail qui fait corps avec la fonction du professeur documentaliste devient finalement un handicap dans ses revendications pédagogiques : l’espace de vie disponible, avec un parc informatique mis à disposition, importe plus que sa véritable fonction initiale.

C’est pourquoi cette préoccupation de gestion des flux et d’optimisation des espaces scolaires a conduit les IPR Vie scolaire à mener campagne pour l’instauration de CCC, voulant réformer les CDI en dehors de toute directive nationale, sur le modèle des médiathèques. Sous un concept qui se veut séduisant, notamment par l’intitulé (creux) de Centre de Connaissances et de Culture, cette marche forcée vers une redéfinition de notre outil de travail répond à une logique de manque d’espaces et de personnels. Pour faciliter cette reconversion, l’image du CDI est rendue désuète et dépassée dans le discours des IPR adressé au personnel de direction et de Vie scolaire, lequel doit mieux s’adapter aux logiques de flux d’élèves. Car les IPR voient loin : déjà ils s’imaginent les 3C accueillant beaucoup plus d’élèves qu’actuellement, placés en relative autonomie, accompagnés par un personnel de surveillance et d’enseignement dans leur navigation numérique, les livres disparaissant progressivement. Comme le disait François Daveau dans son article « CCC entre hybride et chimère » 8, « Pour réformer à moyens constants il faut modifier les équilibres : moins de “teaching” (les cours magistraux en salle de classe) et plus de “learning” (apprentissages en ligne, collaboratifs, avec appuis pédagogiques divers et variés, à la demande) ». Encore que, dans les lycées, le CDI est déjà de fait un lieu « vie scolaire » où 9 élèves sur 10 n’ont pas besoin du fonds mais sont susceptibles d’en avoir besoin. Dans les quelques exemples de 3C de l’académie d’Orléans-Tours, le changement est peu visible : même si parfois l’espace s’agrandit, obligeant à plus de surveillance, l’équipe du CDI n’a pas été renforcée, ni l’amplitude horaire augmentée. Mais ce n’est qu’une question de temps : sous peu, les enseignants quitteront leur salle pour accompagner les élèves à notre place dans un CCC…

Car au-delà de la spécificité du professeur documentaliste en information-documentation qui est évacuée pour être répartie sur l’ensemble des enseignants, c’est toute une vision de l’enseignement en général qui mobilise les réformes : avec l’arrivée du numérique, finis le cloisonnement des disciplines et la règle des trois unités (55 minutes, salle, classe déterminée), jugés aujourd’hui archaïques, les enseignants n’étant là que pour accompagner les élèves vers le savoir, comme l’a montré la voie des T.P.E. (Travaux Personnels Encadrés), qui, déjà, s’est faite en laissant la majorité des professeur(e)s documentalistes à la périphérie, leurs collègues de discipline s’appropriant et les apprentissages info-documentaires (sans réelle motivation ni formation) et les lieux avec les élèves, ouvrant la voie aux 3C…

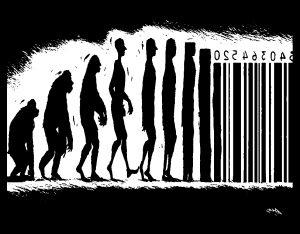

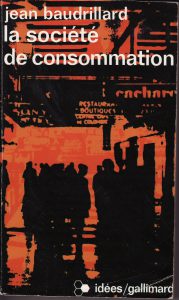

Enfin, cette logique utilitaire est aussi celle de former de futurs salariés, de futurs cadres bénéficiant d’un meilleur budget (grâce aux classes préparatoires), et donc de futurs consommateurs. Il ne s’agit plus de faire lire La Princesse de Clèves aux élèves qui n’en auront pas l’utilité sur leur poste de travail… de même que des stages en entreprise sont désormais proposés à tous les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation… Ceci n’est pas nouveau : quand, à la fin du XIXe siècle, l’industrialisation réclamait une main-d’œuvre pouvant travailler sur des machines, il a fallu ouvrir des écoles pour apprendre à lire, écrire et compter ; et quand on commença à avoir besoin de femmes au secrétariat, dans les écoles ou dans les hôpitaux, on arrêta peu à peu de leur donner seulement des cours de couture et de cuisine…

Et pourtant, cette logique utilitaire de restriction budgétaire, d’optimisation des espaces de vie, du tout numérique, souhaite aussi se rapprocher d’une autre logique, plus humaine, proche de la pédagogie Freinet, qui ne prépare pas forcément les générations futures en fonction de ce dont l’économie et la société ont besoin, mais plutôt à une meilleure compréhension du monde qui les entoure.

Cette logique souhaite faire éclater les disciplines et les programmes les définissant. Elle prône un travail interdisciplinaire en équipe, un recentrage sur l’élève et une plus grande autonomie et responsabilisation de l’élève, se rapprochant de celle que les professeur(e)s documentalistes revendiquent. Les professeur(e)s documentalistes sont en effet souvent « à côté des » élèves et non dans un face-à-face pédagogique, les accompagnant vers l’autonomie face au savoir, les armant d’un esprit critique et les éveillant à la culture, notamment avec la littérature jeunesse qu’ils contribuèrent à faire entrer dans les collèges et les programmes. Car tout individu avec une tête bien faite peut ensuite apprendre un métier. Le savoir vivre ensemble, le savoir vivre avec les autres, prime alors sur le prêt-à-l’emploi. Depuis toujours, les professeur(e)s documentalistes voient les élèves différemment : c’est leur attitude avant tout qu’ils jugent, et non leur note, leur classement, leur obtention du brevet ou du bac. Ils préfèrent les accompagner, les encourager, plutôt que les stigmatiser.

Voilà en quoi écarter les professeur(e)s documentalistes de cette logique, et donc de la réforme du collège, paraît profondément absurde.

… Et la nôtre

Inquiets, à raison, les professeur(e)s documentalistes se sentent désarmé(e)s face à cette forme de placardisation, alors même que leur manière d’enseigner et leur contenu d’enseignement prennent toute leur place au sein du système scolaire.

En équilibre entre deux métiers très proches, qu’est-ce qui nous différencie du professeur de discipline ou encore du bibliothécaire ? Pour le premier, bien davantage qu’une somme de compétences et de savoirs, c’est d’avoir à cœur d’accompagner l’apprenant vers l’autonomie du futur citoyen dans l’accès au savoir diffusé sur la Toile comme dans les documents imprimés et de jouer le rôle d’éveilleur culturel. Rien que cela. Pour le second, c’est de pouvoir toucher toute une génération dans toute sa diversité géographique, sociale et culturelle.

D’aucuns affirment que la profession peinerait, d’une part à porter les mêmes revendications, d’autre part à trouver des espaces où débattre et des interlocuteurs auprès de qui se faire entendre. Pourtant ne partageons-nous pas les mêmes objectifs, à savoir former l’élève à l’autonomie face au savoir ? Et Internet n’a-t-il pas permis d’échanger et de partager nos réactions et expériences, plus rapidement que jamais ?

Il serait temps de cesser de croire que l’on ne peut développer des apprentissages info-documentaires qu’avec le contenu d’une autre discipline, que nous ne pouvons pas travailler seuls avec les élèves. Certes, l’info-doc n’est pas une fin en soi, mais un moyen… Allons alors jusqu’au bout de ce qui fait notre spécificité et privilégions l’autonomie du savoir en partant de la curiosité des élèves, comme pour les TPE, en proposant un choix parmi plusieurs champs d’applications relevant des médias et de l’éducation à la santé et à la citoyenneté, et d’autres libres, satisfaisant leurs centres d’intérêt personnels.

Assez du saupoudrage par affinités, il en va de notre « responsabilité pédagogique »

Le terme « liberté pédagogique » m’a toujours fait sourire : on peut le moins mais pas le plus en général. Il en va plutôt de notre « responsabilité pédagogique » d’offrir à tous les élèves le même apprentissage en information-documentation. Qui en effet peut bien se satisfaire que trente-cinq élèves d’une classe bénéficient d’un projet d’éducation aux médias réitéré chaque année, car on s’entend bien avec tel professeur et pas avec tels autres ? Quel parent d’élève pourrait être d’accord avec cette sélection par affinité ? Et ne me parlez pas de certains professeurs de discipline en reconversion qui ne souhaitent plus travailler avec les élèves : quand un enseignant ne veut plus être confronté à la réalité des élèves, l’institution ne devrait pas se contenter de le changer de discipline, sur la base de préjugés sur la profession en l’orientant vers un CAPES documentation, mais plutôt lui faire quitter l’enseignement… et surtout ne pas nous retourner ensuite cet argument pour nous refuser toute revendication pédagogique.

De plus, donnons-nous les moyens de former les élèves. Arrêtons ce dilemme cornélien entre l’amplitude d’ouverture d’un espace et la formation des élèves et revendiquons un corps professionnel stable, motivé et accessible sur concours, permettant l’accueil et l’ouverture du CDI sur la base des 35 heures de travail, sans pour autant nous déposséder de la politique documentaire, ni de l’accompagnement individuel des usagers. Notre fonds constitue notre outil de travail… On choisit le contenu de notre kiosque (Courrier international, etc.) comme on forme les élèves à l’EMI. C’est un tout.

Bénéficions enfin d’un texte officiel permettant la mise en œuvre de notre enseignement de l’info-documentation, grâce à des dispositifs transversaux comme les EPI, les AP, les TPE, les PPCP, sans avoir à dépendre du bon vouloir de nos collègues, ou à dépenser notre énergie à convaincre les uns ou les autres du bien-fondé de notre travail. Devenons les maîtres d’œuvre de la mise en place d’un média dans chaque établissement, annoncée en grande pompe, si d’ailleurs nous ne l’avons déjà fait, ce qui est souvent le cas. En effet, le professeur documentaliste, toujours accessible, peut travailler avec toutes les classes sans distinction ; un journal scolaire, une webradio… permettent de faire de l’éducation aux médias et à l’information en l’appliquant concrètement. N’oublions pas de réclamer ce qui devrait être une priorité absolue : avoir nos propres IPR, en tant qu’interlocuteurs, issus de notre corps professionnel.

Et, pour conclure, raisonnons comme n’importe quel enseignant, sur une base de travail fixe et non à négocier au cas par cas, soit par exemple 24 heures dans l’établissement qui se décomposeraient en 8 heures d’enseignement + 16 heures de gestion de notre outil de travail, de politique documentaire et culturelle, et de présence comme référent pour accompagner les élèves; le reste, consacré aux relations extérieures et aux préparations de cours n’ayant pas à être chiffré, comme pour n’importe quel enseignant, dont à l’évidence les mêmes droits aux indemnités et intégration dans la DHG devraient nous échoir. Rappelons que notre priorité étant l’éducation à l’info-doc, l’ouverture maximale du CDI devient le souci du ministère, et sa comptabilité en moyens humains, pas le nôtre : vaut-il mieux avoir un CDI ou CCC toujours ouvert comme un lieu de vie scolaire ou former les élèves à son usage et plus généralement à l’info-doc ? Ne culpabilisons pas : c’est la formation des élèves que nous visons, pas les statistiques d’occupation d’un lieu.

Aussi est-il temps de nous manifester collectivement : les initiatives telles que le collectif « Où est le prof-doc ? »9, le boycott de la semaine de la presse pour se faire entendre ou les stages syndicaux10 sur le métier de professeur documentaliste ouvert à tous, en partenariat avec le CNAM, sont à saluer. Réagissons rapidement pour reprendre en main le métier que nous avons choisi !

Mass media, sexe et loisirs

Mass media, sexe et loisirs