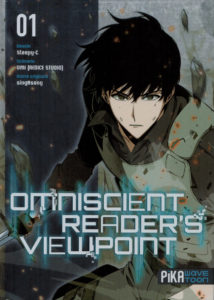

Le webtoon est-il un produit culturel numérique à la mode ou inaugure-t-il une nouvelle forme durable de bande dessinée ?

Le webtoon – mot-valise dérivant de web et du mot anglais cartoon – est une nouvelle forme de bande dessinée numérique, apparue en Corée dans les années 2000, qui s’est démocratisée par le développement d’Internet, des réseaux sociaux et le la téléphonie mobile. Porté par la Hallyu (la « vague » coréenne), le webtoon, comme les dramas télévisuels, le cinéma et la musique K-pop a profité de l’engouement mondial pour la culture coréenne qui a favorisé sa circulation à l’international. Il fait partie intégrante de cette politique de soft power sud-coréenne et participe d’une dynamique transmédia très porteuse.

Le webtoon désigne un récit qui combine images fixes en couleurs et textes dans un format conçu à l’origine pour écrans d’ordinateurs, désormais pour écrans de smartphones. Il est lu via la technique du scrolling. Le lecteur fait défiler verticalement les cases disposées les unes en dessous des autres avec le pouce. Certains le qualifient de bande défilée, d’autres de smartoon (contraction de smartphone et cartoon).

Cette bande dessinée, véritable révolution dans l’univers de la bande dessinée numérique, connaît un engouement dont les raisons et les enjeux mériteraient d’être décryptés. Mais ce qui nous questionne aujourd’hui, c’est l’intérêt des éditeurs français de bande dessinée pour l’adaptation de ces récits numériques en format papier et la multiplication des collections de webtoons sur notre marché éditorial. Ce phénomène soulève plusieurs questions : comment une bande dessinée digital native peut-elle être adaptée pour un format papier ? Quel en est l’intérêt ? Comment se passe cette mutation ? Ce nouveau segment éditorial inaugure-t-il une nouvelle forme de bande dessinée ? Nous essaierons de comprendre les enjeux de ce phénomène à travers une analyse de ce nouveau marché, des politiques éditoriales en cours et des publics ciblés.

Un nouveau segment éditorial dans le marché de la bande dessinée

Après que le webtoon a acquis visibilité et succès via les plateformes internationales et/ou françaises, voilà qu’il surgit de façon inattendue sur notre marché éditorial. Depuis 2021, plusieurs éditeurs exploitent le succès du webtoon numérique via des éditions au format papier, créant de fait un nouveau marché en pleine expansion. Adapter une bande dessinée digital native en bande dessinée « traditionnelle », créer une passerelle entre le format numérique et le format papier, élargir les publics, voici d’ambitieux défis. Des défis d’autant plus étonnants à relever qu’ils semblent aller contre l’air du temps, à l’heure où le numérique prend le pas sur toutes les formes de diffusion de contenus culturels.

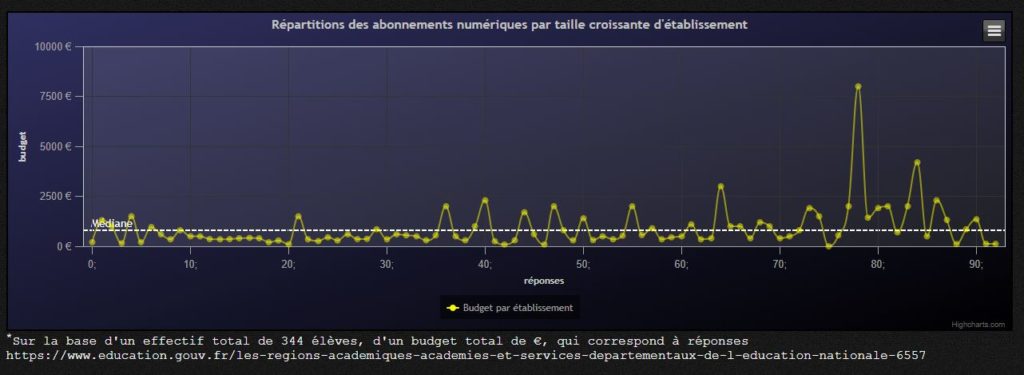

En 2023, en l’espace de seulement un an, le nombre de séries disponibles a doublé. D’après GFK, 66 séries étaient disponibles en 2023 (soit 30 titres de plus qu’en 2022)1. Mangachat en comptabilisait, pour sa part, 76 avec 164 volumes imprimés en 20232. Et les ventes suivent : 800 000 exemplaires vendus en 2023 pour un chiffre d’affaires (CA) s’élevant à 12 millions d’euros. Bien sûr, ces chiffres restent minimes par comparaison avec le marché du manga qui affiche 40 millions d’exemplaires vendus et 331 millions de CA en 2023. Mais le segment ne peut plus être ignoré par les acteurs du marché.

Ce succès du webtoon papier ne surprend guère lorsqu’on prend en compte l’importance de la culture de l’imprimé en France. C’est ce qu’affirme Pascal Lafine, éditeur chez Kbooks, interrogé à ce sujet : « la France est un pays dévoreur de culture et notamment par le biais du papier » (Pommier, 2023). N’oublions pas également que le marché de la bande dessinée est depuis des années un des principaux moteurs de croissance du marché du livre en France (se situant en 2e position, derrière la littérature générale, entre 23 et 25 % de parts de marché ces dernières années). Le marché de la bande dessinée française propose une offre diversifiée que de nombreux pays nous envient : bande dessinée franco-belge, manga, comics, tous les segments représentatifs de la bande dessinée s’affirment, se mêlent, s’influencent sur le marché français. De grands éditeurs y côtoient des alternatifs, les grandes séries prospèrent et la bande dessinée underground peut aussi trouver son public. Que le webtoon, cette nouvelle forme de bande dessinée qui a du succès sur un support numérique, soit prise en compte par un marché éditorial qui s’est toujours diversifié au cours de son histoire n’est au final pas si incongru.

« La bande dessinée a en France une importance qu’elle n’a pas en Corée, argumente Guy Delcourt. Une partie de notre public est encore très attachée aux livres reliés, et c’est important de pouvoir leur proposer une version imprimée de quelques œuvres particulièrement populaires. » (Duneau, 2021.)

Pourquoi les éditeurs s’intéressent-ils à la publication de webtoons ?

Petit rappel historique sur le manwha en France3

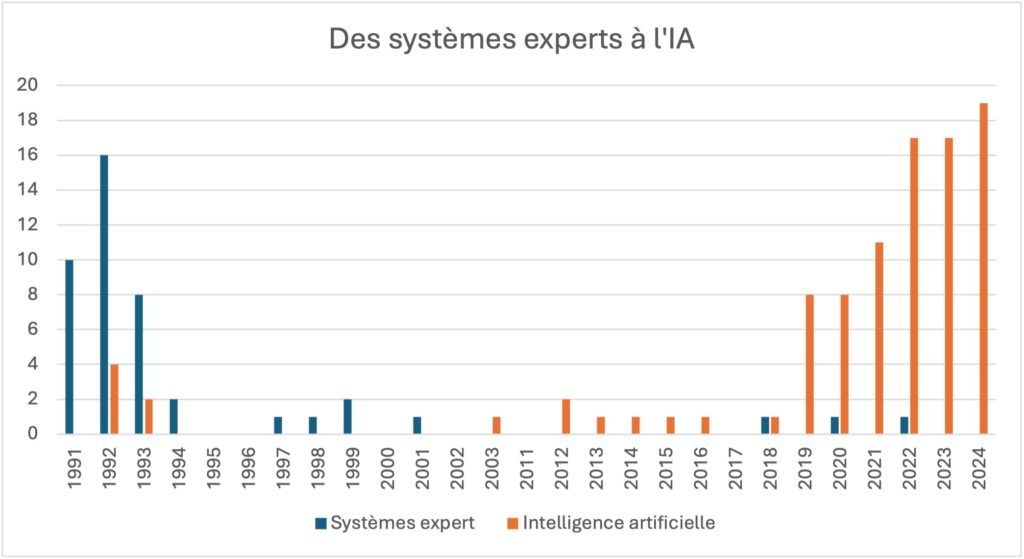

La bande dessinée sud-coréenne n’est pas nouvelle en France. En effet, le manwha a connu une belle embellie dans l’hexagone au début des années 2000, avec une opération séduction réussie au festival d’Angoulême 2003 (renouvelée en 2006). La France connaît un pic éditorial avec 195 titres publiés pour l’année 2005 et 259 pour 2006. Le manhwa conquiert ainsi en France son premier marché extérieur. Si les chiffres sont bien moindres que ceux du manga à cette époque, ils sont nettement supérieurs au manhua venu de Chine ou de Hong Kong (41 titres pour 2006 et 74 titres pour 2007). Dans ces années 2005-2006, il n’est pas rare de parler de « vague du manhwa » et de lire des articles à ce sujet (Deyzieux, 2006, p. 18-21 et 69-79). Il faut préciser que la lecture et l’écriture du coréen s’organisant de gauche à droite, il y a peu de retouche graphique à envisager lors d’une traduction occidentale. Ce mode de lecture dans « le bon sens » comme la présence de la couleur dans la majorité des titres auront contribué probablement au succès du manhwa auprès du public à cette époque. L’importation de titres se raréfie dès 2008 (98 titres publiés) au profit du manga, peut-être moins coûteux pour les éditeurs français, plus populaire et mieux médiatisé. Mais l’explication de cette désaffection si rapide pourrait aussi venir de Corée où le format webtoon, devenu star de la culture coréenne, a tout bonnement supplanté, à la même époque, le manwha (papier).

On le voit, la bande dessinée coréenne n’est donc pas un segment nouveau en France mais elle revient en force sur le marché, sous cette forme webtoon, boostée par un immense réservoir de titres disponibles en ligne depuis dix ans et l’aura d’un solide succès international.

Une stratégie simple

En janvier 2022, la France compte déjà neuf plateformes proposant du webtoon. Quelques éditeurs papier remarquent cette tendance et ne veulent pas rater ce virage comme certains, passés à côté du manga, il y a vingt ans. Il faut se positionner rapidement, être pionniers. Pour les éditeurs, le choix des titres à publier peut sembler simple, il suffit de repérer et sélectionner ceux qui ont le plus de succès en ligne (nombre de vues, d’abonnés, de commentaires, de likes) et offrent a priori un certain potentiel économique.

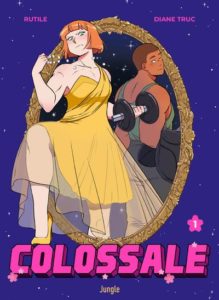

C’est aussi l’occasion pour des auteurs d’être repérés et publiés. En ce sens, les plateformes jouent un rôle de prépublication, de découvreurs comme l’ont été les journaux de bande dessinée à une certaine époque. En Corée comme en France, le web est un espace où se faire remarquer, trouver des lecteurs et se forger une légitimité auprès d’un éditeur. La plateforme Webtoon propose de longue date Canvas, un portail d’autopublication de webtoons ouvert à tous, où les créateurs amateurs peuvent gérer tout ce qui concerne leurs œuvres. Une manière aussi de constituer, à moindre frais, un vivier de nouveaux talents. C’est ainsi que Pauline Croquet, journaliste au Monde rapporte le beau succès de Colossale : « Diane Truc et Rutile ne sont pas certaines que, si elles l’avaient d’abord posé sur la table d’un éditeur de BD, Colossale aurait pu paraître (l’histoire d’une ado, Jade, qui en cachette de son milieu aristocrate, s’adonne à la musculation). Or, forte de ses 80 000 abonnés et de cinq millions de lecteurs, leur série [publiée sur la plateforme Webtoon] a éveillé l’intérêt du milieu de l’édition, au point que plusieurs éditeurs se sont disputé les droits de l’adaptation en papier. » (Croquet, 2022.)

Mais une fois les titres repérés grâce aux plateformes, il faut adapter l’œuvre et ce passage du numérique au papier ne va pas de soi.

L’adaptation

Une manière d’aborder l’oeuvre

En matière de bande dessinée, une adaptation réussie à destination du public français doit être capable de proposer un livre de bande dessinée attractif, un produit abouti et pensé pour ce marché du papier. De plus, les éditeurs français souhaitent procurer à leurs lecteurs une nouvelle expérience, qui serait complémentaire de son homologue dématérialisé. Pascal Lafine, directeur éditorial chez Kbooks, affirme : «nous ne voulons pas faire comme les rares versions papier faites en Corée du Sud : du simple copié-collé des pages web» (Bauer, 2022). Il s’agit de proposer une bande dessinée à part entière.

Les caractéristiques du webtoon numérique

L’enjeu principal dans l’adaptation d’un webtoon au format papier est de pouvoir traduire le rythme et le flux du récit original, d’en restituer la dynamique. Or, certaines techniques de mise en page sont propres à ce médium numérique et ne peuvent donc pas être transcrites directement sur le papier, en particulier les longues images verticales et l’utilisation des blancs. Ce qui caractérise en effet le webtoon numérique, c’est sa mise en page verticale, adaptée à une représentation progressive et continue. En scrollant, le lecteur découvre peu à peu les cases qui figurent les unes en dessous des autres. Il s’inscrit dans un mouvement fluide et continu sans avoir de vision globale de l’épisode en cours. Tout se passe comme s’il n’y avait aucune limite au défilement d’une page internet : l’espace virtuel semble sans fin, tant et si bien qu’on parle parfois de toile infinie.

Dans le webtoon, souligne Philippe Paolucci, « quand on fait défiler une vignette, on ne sait jamais où elle va s’arrêter, et on ne sait jamais vraiment ce qu’il va se passer. L’écran cache une partie de la bande dessinée, alors que sur une page papier, on peut voir toutes les vignettes qui sont sur la surface du papier. Un effet de surprise se met en place dans ce mode de lecture défilant. » (Paolucci, 2012.)

Si dans la bande dessinée papier, en feuilletant, il arrive qu’on puisse lire par inadvertance ou par choix des images, c’est techniquement impossible dans le webtoon numérique. Le flux des images obéit à une contrainte chronologique stricte, les images s’enchaînent dans la durée, un peu comme au cinéma où le spectateur est soumis au déroulé de la pellicule et n’exerce aucun contrôle sur le flux des images qui défilent devant lui. Il s’agit d’un rythme narratif spécifique où les espaces blancs jouent un rôle majeur, en générant de la durée et du suspense entre les cases, des tensions comme des transitions entre des lieux ou des espaces différents du récit. Autant de pauses qui favorisent les respirations comme les ellipses narratives. Alors, comment passer de cet espace virtuel illimité à un espace physique limité, celui de la page ?

Repenser la mise en page

Adapter le webtoon numérique au papier se traduit par l’abandon de l’étagement des vignettes. Cette première contrainte suppose de revenir à la logique de compartimentage propre au format de la page, qu’il s’agisse d’une simple ou double planche. Or, retrouver la dimension tabulaire de la bande dessinée implique de repenser à la fois le découpage et la mise en page. Pascal Lafine (Kbooks) précise que «c’est d’ailleurs la partie qui coûte le plus cher car c’est très complexe. Il faut savoir où placer quelle case, combien de cases doivent être mises dans une page… pour donner un air de bande dessinée.» (Bauer, 2022.)

La page nécessite, du fait de sa dimension limitée et de sa forme rectangulaire, un agencement des cases qui, placées les unes à côté des autres, devront être redimensionnées. Cette première donnée du problème induit un réajustement des blancs dont la fonction d’origine se doit d’être restituée (pause, aération, mise en suspens). Par ailleurs, les textes qui sont souvent hors cases dans le numérique se retrouvent à chevaucher les images dans l’adaptation papier. Ces réassemblages successifs peuvent générer une sensation d’étouffement ou de compression/condensation. Il appartiendra donc à l’éditeur et plus particulièrement au «remonteur» de veiller à la qualité de cette «remise en page».

Il faut également trouver des techniques de narration propres à la bande dessinée imprimée qui traduisent les effets recherchés dans l’œuvre originale. Louis-Baptiste Huchez, directeur éditorial chez Ototo, précise : « Il est des techniques propres au papier pour la mise en page, qui nous permettent de recréer une expérience de lecture émulant les sensations que l’on a pu ressentir au format numérique : créer l’attente en plaçant un cliffhanger au bout d’une page, jouer sur la taille des cases pour créer de l’emphase, les doubles pages… » (Camps, 2024.)

Aux enjeux narratifs s’ajoutent les contraintes techniques. Les dessins pensés pour le web supportent mal l’agrandissement et peuvent apparaître flous. Le manque de profondeur de champ des images conçues pour le smartphone se traduit à l’impression par un effet d’aplatissement. Les couleurs chatoyantes ou pimpantes à l’écran ne sont pas adaptées au papier et perdent souvent leur attrait. La double planche nécessite au surplus une harmonisation chromatique qui n’a pas été pensée dans le format original puisqu’elle n’était pas nécessaire. Alors, les éditeurs cherchent des solutions et n’hésitent pas à changer ou retoucher les images d’origine avec l’accord des auteurs ou des studios.

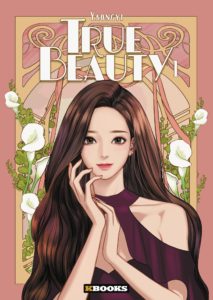

C’est ce qu’explique Pascal Lafine (éditeur chez Kbooks) : « Par exemple, dans Qu’est-ce qui cloche avec la Secrétaire Kim ? les dessins et les couleurs sont différents de la version webtoon car l’auteur les a retravaillés pour l’édition papier. Dans True Beauty, le cadrage de certaines illustrations dans le webtoon ne permettait pas au lecteur de les voir en entier, alors que c’est le cas dans l’édition papier. » (Bauer, 2022.) Ces quelques exemples illustrent la variété et parfois la complexité des solutions à mettre en œuvre pour chaque adaptation, qui touchent à des enjeux de nature artistique, technique et économique.

L’adaptation d’un webtoon sollicite ainsi des compétences multiples ; au sein des maisons d’éditions ou des studios, c’est pratiquement tout un métier qu’il faut réinventer pour passer d’un support à l’autre, d’une conception à une autre. « Nous avons une personne qui remonte tous nos webtoons, explique l’éditeur de Toth-M, Eloi Morterol. Une première proposition de maquette est envoyée à l’auteur, qui décide ensuite quels dessins refaire, quels plans doivent être modifiés. » (Pommier, 2023.)

Certains affirment que la version adaptée en France parvient même à séduire les éditeurs coréens -un retour au pays d’origine avec une french touch ajoutée !- et pourrait même s’exporter vers d’autres pays. Pascal Lafine s’en enorgueillit ainsi : « Nous collaborons très étroitement avec les éditeurs et les auteurs coréens, qui valident la maquette que nous réalisons pour la version KBooks. Ils en sont tellement satisfaits que nous avons même eu des demandes pour utiliser la mise en page que nous avons créée pour l’édition française dans le cadre d’édition papier en Corée et dans d’autres pays. » (Camps, 2024.) Il semble bien que ce travail d’adaptation, aussi complexe soit-il, ait stimulé plutôt que freiné les éditeurs français. La multiplication des collections papier dédiées au webtoon sur le marché actuel en témoigne.

Politiques éditoriales

En trois ans, de nombreux labels webtoon papier sont créés en France, attachés à de grands, moyens ou petits éditeurs, souvent de bandes dessinées ou de mangas. En 2023, on comptabilise 16 éditeurs sur le marché français, de tailles et de natures différentes4.

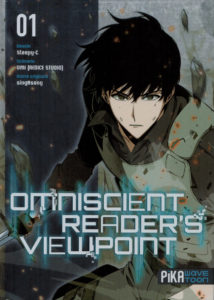

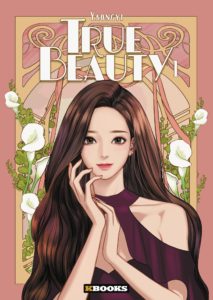

Le format de publication choisi est sensiblement le même chez tous les éditeurs, facilitant ainsi une visibilité des titres adaptés : autour de 250 pages, en couleur, dans le sens de lecture occidental (puisque c’est le format d’origine), un format A5 (15 x 21 cm), un papier épais, souvent glacé, un soin apporté à la maquette et un prix autour de 15 euros. Les couvertures paraissent particulièrement travaillées. Le recours à des vernis sélectifs qui permettent de mettre en relief ou en surbrillance des détails graphiques, jouant de contraste avec le pelliculage mat des rabats produit un effet haut de gamme (voir, par exemple, la couverture de Omniscient Reader’s Viewpoint).

recours à des vernis sélectifs qui permettent de mettre en relief ou en surbrillance des détails graphiques, jouant de contraste avec le pelliculage mat des rabats produit un effet haut de gamme (voir, par exemple, la couverture de Omniscient Reader’s Viewpoint).

Pour les éditeurs, le choix du format A5 est technique : «Les pages étant en couleur, il y a une perte de la précision des traits qui est résolue par le format 1,5, idéal pour une bonne visibilité.» (Bauer, 2022.) Ce format qui rappelle celui utilisé en France dans les années 2000 pour la publication des premiers manhwas donne l’impression d’une forme de continuité éditoriale.

Le soin apporté à la maquette, le format et le prix situent d’emblée ce livre sur le marché de la bande dessinée et non du manga5. On voit que la cible éditoriale visée est large, amateur de bande dessinée, de comics, de mangas mais ayant un portefeuille plus étoffé que l’amateur lambda de manga et donc a priori plus âgé.

Toutefois, certains éditeurs baissent les prix de 15 € à 12,95 € le tome pour se démarquer de la concurrence. Michel Lafon précise, lui, avoir baissé le prix à 10,95 € pour Le Retour du Clan Hwasan, «car c’est une série très longue. On essaie de s’adapter aux moyens du lecteur. Même si on est sur du 300 pages en couleurs. Baisser les prix est un défi, mais on y croit pour pérenniser le marché. On souhaite associer les meilleures séries aux meilleurs tarifs avec la meilleure communication.» (MaLo, 2023.)

Les politiques éditoriales au sein des maisons sont diverses, se concentrant soit sur des titres d’une seule origine (Chine, Europe ou Corée comme Wavetoon) soit mixant des titres de différentes origines (comme Kbooks).

Les éditeurs négocient au cas par cas, avec l’éditeur coréen quand une version papier est déjà existante (ce qui est rare), avec les plateformes ou directement avec les auteurs, le plus souvent avec des studios réalisant des webtoons, nombreux en Corée.

Pour les éditeurs, publier des webtoons papier, c’est la possibilité de sortir un livre de bande dessinée, sur lequel un véritable travail éditorial est mené, mais avec des coûts maîtrisés et un succès quasi garanti. Cela permet de se positionner sur un marché concurrentiel et de préempter une place avant que d’autres ne l’occupent. D’où la nécessité de nouer des partenariats solides avec les éditeurs et auteurs coréens afin de s’inscrire durablement sur le marché. Examinons deux collections majeures du marché afin de préciser leurs lignes éditoriales et découvrir quelques titres.

Zoom sur deux collections

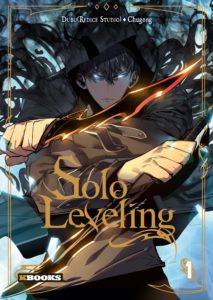

Kbooks créé en 2021 par Delcourt, un éditeur majeur sur le marché de la bande dessinée, apparait comme un des labels français les plus prolifiques. En 2023, le label compte 51 volumes publiés pour 22 titres. À l’origine, la collection fonctionnait en synergie avec la plateforme Verytoon, créée conjointement par Delcourt. Mais bien que celle-ci ait fermé en 2023, le label papier continue. L’éditeur avoue qu’il préfère faire ce qu’il sait faire (des livres) plutôt que de gérer une plateforme digitale de diffusion qui demande des investissements lourds face à une concurrence internationale féroce. « Delcourt, dont l’activité sur le webtoon n’est pas encore rentable, a jugé qu’il valait mieux arrêter les frais, surtout face à des rivaux aux poches plus profondes, et se recentrer sur son cœur de métier. » (Richaud, 2023.)

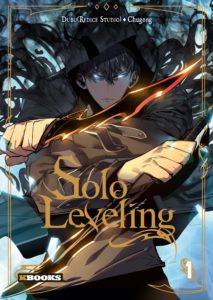

Le succès de leur premier titre publié en 2021, Solo Leveling, qui s’est vendu à près de 200 000 exemplaires dans l’Hexagone en quelques mois, a conforté l’éditeur dans ses choix, tout en incitant les autres à entrer dans la course. En 2023, Solo Leveling comptabilisait 1,2 million d’exemplaires vendus (ensemble des opus papier de la série). Pour compléter l’offre, l’édition du roman original chez l’éditeur ainsi que des adaptations en jeux vidéo et en dessin animé paraissent en 2024. L’éditeur précise néanmoins : « Bien que nous ayons publié Solo Leveling en premier, je m’efforce de ne pas rester dans le même genre (action-fantaisie). Le but est que le webcomic soit représenté dans tous les genres et styles. » (Bauer, 2022.)

Le succès de leur premier titre publié en 2021, Solo Leveling, qui s’est vendu à près de 200 000 exemplaires dans l’Hexagone en quelques mois, a conforté l’éditeur dans ses choix, tout en incitant les autres à entrer dans la course. En 2023, Solo Leveling comptabilisait 1,2 million d’exemplaires vendus (ensemble des opus papier de la série). Pour compléter l’offre, l’édition du roman original chez l’éditeur ainsi que des adaptations en jeux vidéo et en dessin animé paraissent en 2024. L’éditeur précise néanmoins : « Bien que nous ayons publié Solo Leveling en premier, je m’efforce de ne pas rester dans le même genre (action-fantaisie). Le but est que le webcomic soit représenté dans tous les genres et styles. » (Bauer, 2022.)

Voici quelques titres du catalogue, sélectionnés parmi les séries les plus populaires, toutes plateformes confondues, qui effectivement varient les genres et publics ciblés.

La comédie romantique Qu’est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ? qui décrit une relation amoureuse entre le vice-président d’une entreprise et sa secrétaire est à l’origine un light novel écrit par Jeong Gyeong Yun en 2013, avant d’être adapté en webtoon pour l’éditeur Kakao. Le récit dans ces deux formats numériques remporte un très large succès en Corée ainsi que son adaptation en drama (film live), disponible dans 47 pays.

True Beauty de Yaongyi relate le parcours d’une jeune fille harcelée à cause de son apparence qui va, grâce à la maîtrise de l’art du maquillage, devenir populaire. Ce titre numéro 1 sur la plateforme Webtoon a donné lieu à une adaptation télé très remarquée (un des rôles masculins est incarné par ChaEun Woo, un chanteur de

K-pop très populaire dans le monde entier).

Hellbound est un récit d’anticipation, dérangeant et brillant, qui met en scène une société dominée par la peur et la haine issues du fanatisme. Son auteur, Yeon Sang-Ho, réalisateur de Dernier Train pour Busan, en a conçu lui-même l’adaptation cinématographique pour la plateforme Netflix.

On s’aperçoit que le choix des titres est lié à leur succès en ligne, à leur originalité thématique mais aussi à leur transmédialité ; tous ont une adaptation anime, télévisée ou cinématographique et cumulent les trois critères d’élection.

Wavetoon Pika, éditeur majeur sur le marché du manga, a choisi en 2023 pour sa collection webtoon papier le terme Wavetoon qui fait écho au terme de la Hallyu (la “vague”) rappelant ainsi la déferlante du soft power culturel coréen à travers le monde. L’éditeur publie donc exclusivement des webtoons coréens, mettant l’accent sur la qualité de traduction. Il travaille en partenariat avec Redice Studio, un des créateurs majeurs de webtoons coréens qui adapte souvent des webromans à succès en webtoons. Le studio développe également ses propres licences dans l’animation et les jeux vidéo. Le catalogue Wavetoon ne compte aujourd’hui que cinq séries (totalisant onze volumes) mais est amené à croître prochainement.

La collection est lancée avec un des titres phares, n° 1 de la plateforme Webtoon, Omniscient Reader’s Viewpoint. À l’origine, c’est un webroman écrit par singNsong, cumulant plus de 40 millions de lecture et qui est adapté en 2020 en webtoon par le studio Redice. Dans ce récit fantastique, flirtant entre survival et deathgame, le héros se retrouve plongé dans un monde apocalyptique, qui ressemble étrangement à celui décrit dans le dernier webroman qu’il vient de finir de lire. Devenu «lecteur omniscient», il est capable d’anticiper les évènements et se retrouve contraint à des choix dangereux capables d’en modifier le cours…

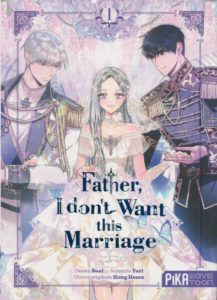

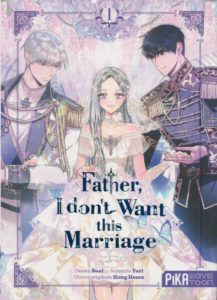

Second titre phare de la collection, Father, I Don’t Want This Mariage met en scène une jeune femme qui se retrouve propulsée dans un univers de cour impériale, identique à celui du dernier roman qu’elle a lu. Ne voulant pas subir le sort funeste de l’héroïne, elle change son comportement et dévie le cours des évènements de leur trajectoire initiale. À l’origine webroman puis webtoon à succès, le plus lu de la plateforme Tappytoon, l’histoire mêle avec aisance la romance et les intrigues de cour, en y ajoutant humour et autodérision, réinvestissant avec ironie les clichés de la romance et du conte de fées.

Second titre phare de la collection, Father, I Don’t Want This Mariage met en scène une jeune femme qui se retrouve propulsée dans un univers de cour impériale, identique à celui du dernier roman qu’elle a lu. Ne voulant pas subir le sort funeste de l’héroïne, elle change son comportement et dévie le cours des évènements de leur trajectoire initiale. À l’origine webroman puis webtoon à succès, le plus lu de la plateforme Tappytoon, l’histoire mêle avec aisance la romance et les intrigues de cour, en y ajoutant humour et autodérision, réinvestissant avec ironie les clichés de la romance et du conte de fées.

On voit que les titres choisis pour l’édition papier présentent les mêmes caractéristiques que chez l’éditeur concurrent : les récits ont connu le succès dans leurs formats numériques d’origine (webroman ou webtoon) et ils sont sans cesse recyclés dans des formats différents.

On peut souligner ici que le webtoon numérique est au cœur d’un écosystème global caractérisé par la transmédialité. Il est multiadapté en animé, en série TV, en drama, en jeux vidéo. Il convient aussi de noter que fréquemment lui-même est déjà le fruit d’une adaptation. De nombreux webtoons proviennent en effet de webnovels ou de light novels, des récits de fiction au format feuilleton publiés en ligne par des auteurs parfois inconnus mais qui ont pu rencontrer un large succès. L’adaptation du webtoon numérique en bande dessinée papier ne serait donc qu’un aspect parmi d’autres de cette transmédialité qui le caractérise.

Il est aussi intéressant de noter que de nombreux récits de webtoons, en choisissant comme cadre fictionnel la lecture ou le jeu vidéo, les mettent en valeur dans un procédé d’autoréférence ou de mise en abyme : le héros est projeté dans l’œuvre qu’il lit ou dans le jeu avec lequel il joue, devenant ainsi le personnage principal de sa fiction. Un procédé qui valorise par là même les pratiques culturelles de la lecture et du jeu vidéo.

Des genres dominants genrés

Les deux titres précédemment cités surfent sur le courant isekai très prisé en manga (un sous-genre de la fantasy, autour d’un personnage téléporté ou réincarné dans un univers parallèle), mais il en exploite les ressorts de façon très différente et y ajoute des thèmes propres au webtoon. À savoir pour Omniscient Reader’s Viewpoint, des références insistantes au jeu vidéo (statistique, niveau, compétence, stratégie des personnages) et au jeu de rôle (choix, énigme, quête). La référence aux jeux vidéo est, en effet, omniprésente dans le webtoon, qu’elle soit évoquée de façon réaliste ou humoristique – par exemple Let’s Play met en scène le quotidien d’une héroïne gameuse – ou traitée directement en plongeant le héros dans un monde virtuel et digital (Solo Leveling, The Gamer, Level up with the Gods, The World after the fall). Les codes restent assez proches du shônen manga mais les personnages sont souvent plus âgés et les ambiances plus sombres. On peut penser que ces titres attirent un public masculin, adolescent, amateur de jeux vidéo, capable d’apprécier les références et les détournements présentés. Le public féminin semble plutôt ciblé par des romances intégrant les références autour des réseaux sociaux (Qu’est ce qui cloche avec ta vie en ligne ?)

Dans Father, I Don’t Want This Mariage, on reconnaît, à quelques variations près, un scénario commun à bien d’autres webtoons romance comme L’Impérieux Destin du Dr Elise, Dites-moi princesse ! Moi, fille du Roi ! ou encore Comment Raeliana a survécu au manoir Wynknight. Une jeune femme, souvent orpheline, arrive dans un monde de fantasy dont elle connait les enjeux par avance et tente de se faire une place dans ce monde, la plupart du temps une cour royale ou impériale, totalement fantasmée. Sur fond de conflits politiques, d’intrigues de pouvoirs et de jeux de séduction, ces héroïnes se battent avec leurs armes pour échapper à un destin tracé d’avance.

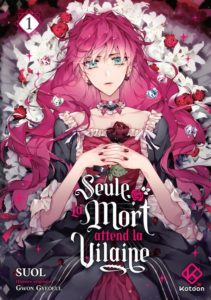

Seule la mort atteint la vilaine, pour sa part, joue sur ces doubles références (du jeu en ligne et de la noblesse de cour). Ce titre met en scène une héroïne qui, après avoir enchaîné les parties d’un jeu à la mode, se réveille dans un des personnages, la méchante, dont la mort est assurée à chaque fin de partie. Pour échapper à cette destinée funeste, la jeune femme doit effectuer les choix les plus ardus. L’intérêt de ce récit tient, à ce que, dans ce jeu devenu réalité, le personnage maltraité de la méchante fait écho à la propre histoire de l’héroïne, brimée par ses frères et ignorée par son père.

Ces derniers titres cités empruntent plus ou moins à un sous-genre de l’isekai, appelé La Vilaine, qui s’est largement fait une place, aussi bien dans le light novel, le manga, l’animation que le webtoon. Ces récits développent le parcours de jeunes filles mettant tout en œuvre pour contrarier les scénarios qui les mènent à leur perte, métamorphosant en définitive histoire et personnage. Y aurait-il un côté cathartique à ces récits où les héroïnes apparaissent comme des femmes d’action qui rejettent un destin qui ne leur convient plus ? Pour Wangho Lee, PDG de D&C Média, éditeur coréen de webtoon qui souligne que la totalité des titres webtoon avec le mot Villainess remporte un franc succès, le mouvement féministe actuel y aurait sa part d’influence6.

Quel(s) public(s) ?

Plutôt que de voir dans le segment webtoon un marché concurrentiel à la bande dessinée ou au manga, les éditeurs y voient l’opportunité de créer une offre complémentaire capable de croiser des publics et de favoriser l’arrivée de nouveaux publics à la bande dessinée. Pour l’instant, vu l’absence d’études sur les origines et motivations des lecteurs/acheteurs de ce segment, nous ne sommes amenés qu’à faire des hypothèses.

Si on pense qu’une partie du lectorat de webtoon en ligne est éloignée du livre, les amener à en lire et en acheter est un défi de taille. « Le webtoon amènera vraisemblablement à la lecture par le smartphone, des personnes qui n’y seraient jamais venues par le livre7. » Ces tout nouveaux venus à la lecture, via le smartphone, vont-ils apprécier une lecture sur papier ? Il semblerait que les éditeurs espèrent recruter ceux qui seraient désireux de posséder physiquement leurs séries préférées. On mise bien sur le goût du papier encore vivace dans notre culture. Si la forme digitale est préférée pour l’immédiateté et également la gratuité, le papier est jugé plus adéquat pour la conservation, l’approfondissement, la relecture, la valeur sentimentale et sensuelle qu’il peut procurer. N’oublions pas que la lecture de webtoons numériques implique une lecture pressée, rythmée par le scrolling. Le livre de bande dessinée avec ses doubles planches permet, au contraire, de revenir à une lecture plus lente, où chacun peut choisir son rythme de lecture, feuilleter, sauter des chapitres, revenir en arrière…

Mais l’amateur de webtoon n’est pas forcément réfractaire au livre. Il peut avoir choisi le format digital car celui-ci offre des contenus variés, des thèmes nouveaux, une autre façon de raconter. Ce peut être le cas des jeunes qui décrochent de la lecture à l’adolescence et se tournent, autour de la vingtaine, vers le webtoon numérique. En proposant des œuvres sur papier qui abordent les thématiques qui pourraient satisfaire leurs attentes, les éditeurs misent sur leur passé d’anciens lecteurs et sur la possibilité d’un retour vers le livre.

Ce peut être également le cas d’un public féminin pendant longtemps peu attiré par la bande dessinée. Or, on sait que ce public fréquente les plateformes webtoon, qu’il est séduit par les contenus axés sur la romance développée sous toutes ses formes variées (comédie, fantastique, société), un genre qui a justement été longtemps boudé par les éditeurs franco-belges. Ainsi, sur la plateforme Delytoon qui propose une offre conséquente de romances, 75 % des lecteurs sont en fait des lectrices. Les éditeurs papier qui n’ont pas manqué de le remarquer proposent logiquement une offre qui va dans ce sens.

Enfin, un amateur de bande dessinée qui découvre le webtoon sous sa forme papier et qui souhaite renouveler ses lectures ou se tenir au courant des nouvelles tendances sera sans doute tenté d’aller jeter un œil sur les plateformes pour expérimenter un mode de lecture plus immersif. Pour Thierry Rodriguez, Digital Manager chez Verytoon, il y a bien une forme de complémentarité : « Les deux supports peuvent se nourrir l’un l’autre. Le public smartphone sera content de trouver une édition Collector d’une grande série webtoon. Et le public librairie qui va découvrir nos séries en papier pourra avoir envie d’aller lire la suite en numérique. C’est un cercle vertueux. » (Chareyre, 2022.)

Ce que confirme l’éditeur Guy Delcourt : « Notre public demeure très polyvalent, il est capable de lire à la fois du webtoon et de la bande dessinée imprimée. Il faut attirer un nouveau public qui va circuler entre les différentes formes de bande dessinée. » (Rissel et Pasamonik, 2021.)

Constitué de lecteurs ou non lecteurs de récits dessinés, le public de webtoon papier peut donc provenir de nombreux milieux. Une chose est sûre : la variété des genres abordés par le webtoon appelle un public large et diversifié. Si bien que certains, comme Pascal Lafine (Kbooks), pensent que le webtoon papier pourrait incarner « la BD de la prochaine génération comme le comic a été celle des années 80-90 et le manga celle des années 2000-2010 » (Camps, 2024).

On ne sait pas encore quel avenir économique aura le webtoon papier. Les éditeurs parviendront-il à proposer une offre cohérente et attractive sur un marché très concurrentiel et en constante mutation ? Faire un acte d’achat pour le lecteur reste un choix difficile, surtout pour une clientèle jeune, habituée à obtenir des contenus culturels numériques gratuits. Dans une période d’inflation, opter pour la gratuité est tentant.

La bande dessinée enracine notre culture dans le monde du papier qui renvoie à l’ancien temps, le webtoon, lui, est le reflet d’un monde high-tech et ultra-connecté. Au-delà des supports et des techniques à la fois proches et distinctes que développent ces deux mediums, on peut s’interroger sur le type de lecture qu’ils engagent, et ce, sans les opposer, juste en soulignant leurs spécificités. Si, en France, on dit «lire» des bandes dessinées, en Corée, on utilise le verbe «regarder». Si le webtoon numérique se regarde plus qu’il ne se lit, le webtoon papier inaugurerait-il une expérience de lecture nouvelle, différente et complémentaire de la bande dessinée ?

recours à des vernis sélectifs qui permettent de mettre en relief ou en surbrillance des détails graphiques, jouant de contraste avec le pelliculage mat des rabats produit un effet haut de gamme (voir, par exemple, la couverture de Omniscient Reader’s Viewpoint).

recours à des vernis sélectifs qui permettent de mettre en relief ou en surbrillance des détails graphiques, jouant de contraste avec le pelliculage mat des rabats produit un effet haut de gamme (voir, par exemple, la couverture de Omniscient Reader’s Viewpoint).  Le succès de leur premier titre publié en 2021, Solo Leveling, qui s’est vendu à près de 200 000 exemplaires dans l’Hexagone en quelques mois, a conforté l’éditeur dans ses choix, tout en incitant les autres à entrer dans la course. En 2023, Solo Leveling comptabilisait 1,2 million d’exemplaires vendus (ensemble des opus papier de la série). Pour compléter l’offre, l’édition du roman original chez l’éditeur ainsi que des adaptations en jeux vidéo et en dessin animé paraissent en 2024. L’éditeur précise néanmoins : « Bien que nous ayons publié Solo Leveling en premier, je m’efforce de ne pas rester dans le même genre (action-fantaisie). Le but est que le webcomic soit représenté dans tous les genres et styles. » (Bauer, 2022.)

Le succès de leur premier titre publié en 2021, Solo Leveling, qui s’est vendu à près de 200 000 exemplaires dans l’Hexagone en quelques mois, a conforté l’éditeur dans ses choix, tout en incitant les autres à entrer dans la course. En 2023, Solo Leveling comptabilisait 1,2 million d’exemplaires vendus (ensemble des opus papier de la série). Pour compléter l’offre, l’édition du roman original chez l’éditeur ainsi que des adaptations en jeux vidéo et en dessin animé paraissent en 2024. L’éditeur précise néanmoins : « Bien que nous ayons publié Solo Leveling en premier, je m’efforce de ne pas rester dans le même genre (action-fantaisie). Le but est que le webcomic soit représenté dans tous les genres et styles. » (Bauer, 2022.) Second titre phare de la collection, Father, I Don’t Want This Mariage met en scène une jeune femme qui se retrouve propulsée dans un univers de cour impériale, identique à celui du dernier roman qu’elle a lu. Ne voulant pas subir le sort funeste de l’héroïne, elle change son comportement et dévie le cours des évènements de leur trajectoire initiale. À l’origine webroman puis webtoon à succès, le plus lu de la plateforme Tappytoon, l’histoire mêle avec aisance la romance et les intrigues de cour, en y ajoutant humour et autodérision, réinvestissant avec ironie les clichés de la romance et du conte de fées.

Second titre phare de la collection, Father, I Don’t Want This Mariage met en scène une jeune femme qui se retrouve propulsée dans un univers de cour impériale, identique à celui du dernier roman qu’elle a lu. Ne voulant pas subir le sort funeste de l’héroïne, elle change son comportement et dévie le cours des évènements de leur trajectoire initiale. À l’origine webroman puis webtoon à succès, le plus lu de la plateforme Tappytoon, l’histoire mêle avec aisance la romance et les intrigues de cour, en y ajoutant humour et autodérision, réinvestissant avec ironie les clichés de la romance et du conte de fées.

Le garçon qui ne voulait pas parler, publié chez Flammarion en 2021, est un ouvrage de 120 pages de niveau collège. Ce livre porte sur la liberté d’expression, le respect de la différence, le harcèlement scolaire et la force de l’amitié. Pour autant, il n’est pas dénué d’un peu d’humour. Dans cette histoire, Asante et Morgane entrent en classe de sixième et vivent une année difficile. Asante a choisi, depuis environ deux ans, de se murer dans le silence après avoir subi un grand traumatisme dans son pays d’origine où la liberté d’expression est réprimée et où son père, journaliste, a été condamné à mort. Morgane, nouvelle dans la classe, est une jeune fille brillante mais qui devient rapidement la cible de harcèlement de la part de ses camarades. Malgré leurs différences, une amitié naît entre eux, un lien secret basé sur leur sentiment commun d’être en marge des autres. Cependant, la situation atteint un point critique lorsqu’une élève de leur classe prend une photo de Morgane dans les toilettes et la publie sur les réseaux sociaux. Incapable de supporter plus longtemps la cruauté infligée à son amie, Asante décide de dénoncer ses camarades à leur professeur, forçant ainsi la classe à prendre conscience de la gravité de leurs actes et de la souffrance qu’ils ont causée.

Le garçon qui ne voulait pas parler, publié chez Flammarion en 2021, est un ouvrage de 120 pages de niveau collège. Ce livre porte sur la liberté d’expression, le respect de la différence, le harcèlement scolaire et la force de l’amitié. Pour autant, il n’est pas dénué d’un peu d’humour. Dans cette histoire, Asante et Morgane entrent en classe de sixième et vivent une année difficile. Asante a choisi, depuis environ deux ans, de se murer dans le silence après avoir subi un grand traumatisme dans son pays d’origine où la liberté d’expression est réprimée et où son père, journaliste, a été condamné à mort. Morgane, nouvelle dans la classe, est une jeune fille brillante mais qui devient rapidement la cible de harcèlement de la part de ses camarades. Malgré leurs différences, une amitié naît entre eux, un lien secret basé sur leur sentiment commun d’être en marge des autres. Cependant, la situation atteint un point critique lorsqu’une élève de leur classe prend une photo de Morgane dans les toilettes et la publie sur les réseaux sociaux. Incapable de supporter plus longtemps la cruauté infligée à son amie, Asante décide de dénoncer ses camarades à leur professeur, forçant ainsi la classe à prendre conscience de la gravité de leurs actes et de la souffrance qu’ils ont causée.

Dans le monde secret de Sombreterre, une série constituée de trois tomes réunis en une intégrale chez Flammarion en 2023, Victor est un jeune garçon doté d’une capacité particulière : il voit des choses qui ne devraient pas exister. Orphelin, il a grandi chez Hélène et Franck, sa famille d’accueil depuis plus de dix ans, au point de les considérer comme ses véritables parents. Malgré des conditions de vie modestes, Victor a été admis dans la prestigieuse école de la ville, ce qui remplit ses parents de fierté, mais complique son intégration parmi ses camarades. Heureusement, Lucas, son meilleur ami, est là pour le soutenir. Seul Lucas connaît le secret de Victor : il peut voir et communiquer avec des fantômes, mais aussi avec des monstres qui le traquent la nuit. Lorsque Alina, une nouvelle élève, rejoint sa classe accompagnée de son étrange animal de compagnie, Chawak, Victor découvre qu’il n’est pas le seul à percevoir ces entités surnaturelles. L’arrivée d’Alina coïncide étrangement avec une intensification des attaques nocturnes contre Victor. Qui est vraiment Alina, et pourquoi semble-t-elle le connaître si bien ? D’où viennent ses pouvoirs, et quel est cet étrange monde dont elle lui parle, et où ils devront bientôt se réfugier ?

Dans le monde secret de Sombreterre, une série constituée de trois tomes réunis en une intégrale chez Flammarion en 2023, Victor est un jeune garçon doté d’une capacité particulière : il voit des choses qui ne devraient pas exister. Orphelin, il a grandi chez Hélène et Franck, sa famille d’accueil depuis plus de dix ans, au point de les considérer comme ses véritables parents. Malgré des conditions de vie modestes, Victor a été admis dans la prestigieuse école de la ville, ce qui remplit ses parents de fierté, mais complique son intégration parmi ses camarades. Heureusement, Lucas, son meilleur ami, est là pour le soutenir. Seul Lucas connaît le secret de Victor : il peut voir et communiquer avec des fantômes, mais aussi avec des monstres qui le traquent la nuit. Lorsque Alina, une nouvelle élève, rejoint sa classe accompagnée de son étrange animal de compagnie, Chawak, Victor découvre qu’il n’est pas le seul à percevoir ces entités surnaturelles. L’arrivée d’Alina coïncide étrangement avec une intensification des attaques nocturnes contre Victor. Qui est vraiment Alina, et pourquoi semble-t-elle le connaître si bien ? D’où viennent ses pouvoirs, et quel est cet étrange monde dont elle lui parle, et où ils devront bientôt se réfugier ?

C’est Takuya qui va pareillement tout faire pour que Mamizu, atteinte d’une maladie rare, la « luminite », puisse accomplir ses rêves dans le manga Rendez-vous au crépuscule (une adaptation du roman éponyme de Tetsuya Sano). Elle va lui faire la liste des choses qu’elle aimerait faire avant de mourir. On relève de nombreuses similitudes entre cet ouvrage et un autre diptyque intitulé Je veux manger ton pancréas, quand Haruki, un élève discret, va découvrir le secret (une infection mortelle du pancréas) de sa camarade de classe Sakura, personnalité rayonnante et populaire du lycée. Ils vont, ensemble, vivre une vie entière le temps d’un printemps.

C’est Takuya qui va pareillement tout faire pour que Mamizu, atteinte d’une maladie rare, la « luminite », puisse accomplir ses rêves dans le manga Rendez-vous au crépuscule (une adaptation du roman éponyme de Tetsuya Sano). Elle va lui faire la liste des choses qu’elle aimerait faire avant de mourir. On relève de nombreuses similitudes entre cet ouvrage et un autre diptyque intitulé Je veux manger ton pancréas, quand Haruki, un élève discret, va découvrir le secret (une infection mortelle du pancréas) de sa camarade de classe Sakura, personnalité rayonnante et populaire du lycée. Ils vont, ensemble, vivre une vie entière le temps d’un printemps.

Hugo publishing développe sa branche roman graphique avec des adaptations illustrées de succès de new romance. On retrouve donc Tessa et Hardin à l’université (trope campus) dans After et Teagan dans sa famille d’accueil (trope enemies to lovers et bad boy) en pleine évolution relationnelle avec Elena dans Adopted love.

Hugo publishing développe sa branche roman graphique avec des adaptations illustrées de succès de new romance. On retrouve donc Tessa et Hardin à l’université (trope campus) dans After et Teagan dans sa famille d’accueil (trope enemies to lovers et bad boy) en pleine évolution relationnelle avec Elena dans Adopted love.

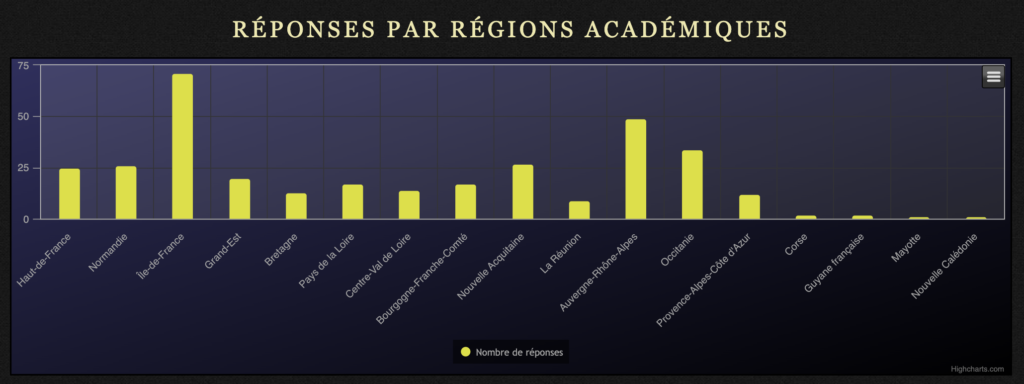

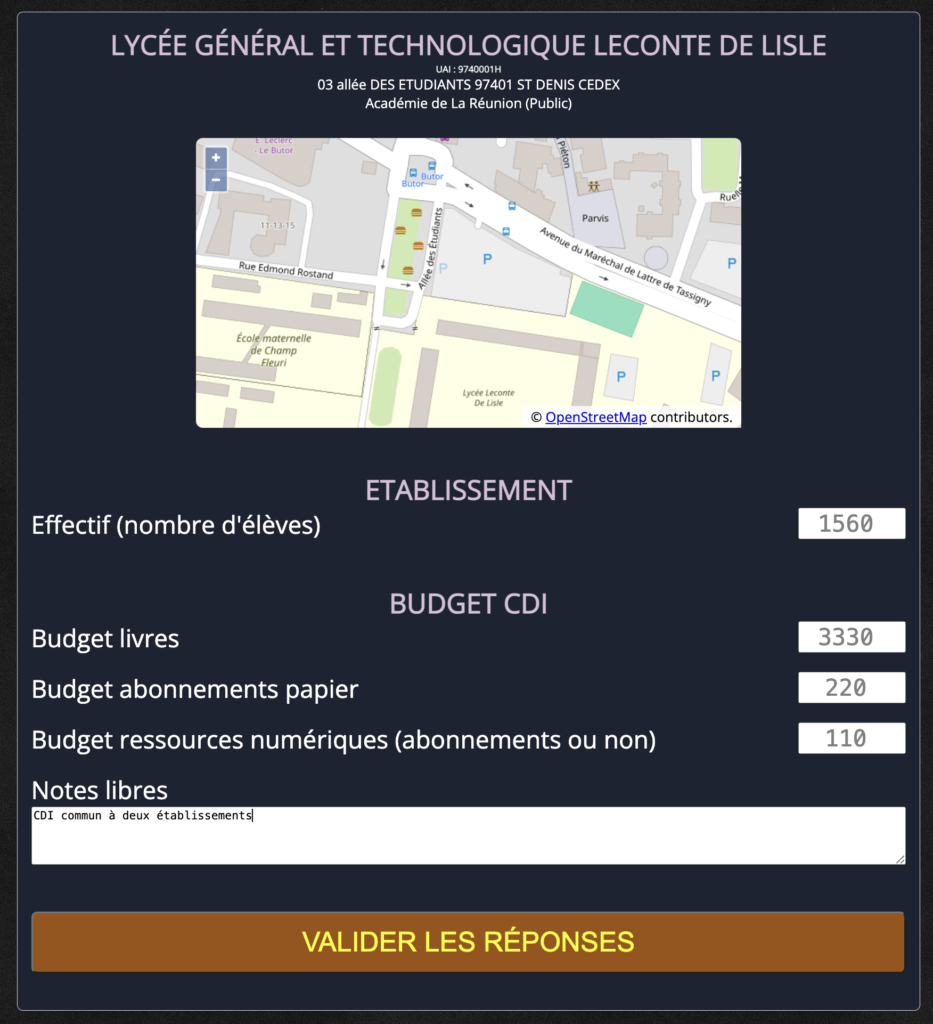

Quels sont les biais ou imprécisions de ce type d’enquête ? Tout d’abord, la diffusion aux seuls abonnés de e-docs, qui ne constituent pas la totalité des professeurs documentalistes, n’est pas forcément représentative de l’ensemble de la profession. La confiance, ensuite, dans la précision et la véracité des saisies, les motivations de saisies ou de non saisies, le nombre de réponses…

Quels sont les biais ou imprécisions de ce type d’enquête ? Tout d’abord, la diffusion aux seuls abonnés de e-docs, qui ne constituent pas la totalité des professeurs documentalistes, n’est pas forcément représentative de l’ensemble de la profession. La confiance, ensuite, dans la précision et la véracité des saisies, les motivations de saisies ou de non saisies, le nombre de réponses…