Où est la place de l’oralité dans les fictions ? Où sont la voix, la parole, les phonèmes, l’intonation, les sons ? Par définition, « le texte fixe la parole, la dépouille partiellement de ses caractéristiques en la détachant de l’oralité et l’on peut se demander si le terme même de parole reste pertinent dès lors qu’il s’agit de textes », explique Florence Gaiotti, maître de conférences de littérature française à l’Inspé de Lille, dans son ouvrage Expériences de la parole dans la littérature de jeunesse contemporaine (Gaiotti, 2009). Ce serait donc un exercice difficile que de traduire sur le papier ce qui caractérise l’oral : sa spontanéité, sa brièveté, l’existence d’un contact direct (auditif et généralement visuel) entre les interlocuteurs, les différences de registre, son hétérogénéité…

Pourtant, il serait erroné de dire que l’on ne peut transcrire ce qui est à l’oral en texte, car, comme le souligne l’anthropologue Roland Colin dans une de ses conférences, « l’oralité habite l’écriture, dans la mesure où toute chose écrite peut être lue à voix haute : elle est produite par des locuteurs s’adressant à d’autres locuteurs » (Colin, 2009). Et, de plus, dit Jean Fabre, éditeur et co-fondateur de l’École des Loisirs, dans un entretien à la revue L’Acte de Lecture : « l’interprète, c’est finalement le lecteur qui pose sa voix, entre dans chacun des personnages, anime et réanime un texte » (Fabre, 2001)1.

On l’aura compris, toute œuvre de fiction comprend de l’oralité, puisqu’elle peut être lue à voix haute. Mais certaines d’entre elles, mêlant ou non dialogues, monologues, voix qui se croisent et se répondent, font plus encore appel à une expérience langagière, invitant le lecteur à se saisir du texte pour mieux se l’approprier. Et c’est là toute la virtuosité de certains écrivains que d’arriver à nous faire vivre les imperfections, les lacunes de l’oral, mais aussi son mouvement, son énergie et sa multiplicité, son hétérogénéité.

Il y a d’abord des textes dont la fonction première est de retranscrire une tradition orale, de la fixer pour conserver et témoigner : contes, mythes ou épopées.

Il y a ces romans et ces pièces de théâtre où l’on prend plaisir à lire et à dire les intonations des mots et des phrases, à les moduler, voire à les jouer…

Il y a les ouvrages dont les paroles des personnages sont écrites, construites, pleines de références littéraires, culturelles. Leurs auteurs ont recours à un langage spécifique pour nous faire accéder à ce qui fait la complexité des relations humaines. Selon eux, simplement retranscrire l’oral est insuffisant pour permettre l’expression intime des sentiments et des pensées et leur appropriation par le lecteur.

D’autres récits, enfin, attestent du pouvoir de la parole, de l’oral pour soigner, pour guérir de ses peurs, de ses angoisses, mais aussi pour se faire une place dans le monde et devenir soi.

Des paroles pour conserver

Historiquement, ce qu’on appelle la « littérature orale » se développe avant la littérature écrite. C’est le cas dans de nombreux pays où l’on recueille depuis longtemps des éléments relevant des genres oraux traditionnels : des contes, des proverbes, des comptines, des devinettes, etc.

La littérature orale, devenant « écrite » ou du moins transcrite, perd certaines de ses caractéristiques : l’improvisation et l’enrichissement des productions, les rythmes et mélodies des conteurs, les interactions avec le public… Pourtant, si l’on peut regretter le fait de figer ces formes orales, il faut s’y résoudre si l’on souhaite les mémoriser, sous peine de les voir disparaître.

Tout conte, dont on trouvera une transcription écrite, prend sa source dans l’oralité. « C’est là qu’il est né et, sous sa forme la plus authentique, il est fait pour être raconté et donc entendu plutôt que lu. Les formes écrites qu’on lui donne, dans des recueils, ne sont donc que des transpositions ou des adaptations. Pourtant, dans notre monde occidental moderne, même si on assiste à un retour en force de néoconteurs, le livre reste un élément d’approche et de diffusion essentiel des contes », explique Jean Derive (2005, p. 27). Parmi la multiplicité des éditions de contes, on peut citer les ouvrages de la collection Aux origines du monde, chez Flies France : Contes et légendes de France, d’Ukraine, de Birmanie, des Mayas, du Maroc, de Turquie, de Corée, du Congo, des Comores, des Pygmées…. Ce sont des recueils qui ont pour ambition de présenter la création du monde dans chaque culture et les phénomènes les plus quotidiens. Les auteurs sont chercheurs, ethnologues, anthropologues, conteurs.

Aller à la rencontre des gens, enregistrer leurs paroles, leurs anecdotes, c’est aussi faire œuvre de conservation pour se souvenir, mais aussi comprendre et transmettre. C’est ce qu’a fait Junichi Saga dans son recueil Mémoire de paille et de soie (Junichi, 1996). Médecin, il commença à enregistrer dans les années soixante-dix les souvenirs de ses patients quand il s’aperçut de la richesse des informations qu’ils avaient en mémoire. « On entend dans ce livre le bruit des pas, des outils, des fêtes, les rires des enfants, les clochettes des enterrements, les sabots des chevaux, le grincement des roues des charrettes ou le tambour d’alarme des inondations. Ici, ancienne geisha, gangster, bouchère, teinturier, fermier, servante, sage-femme, écolière, pêcheur, professeur viennent ingénument nous raconter leurs souvenirs. Dans ces chroniques pleines de truculence et d’humilité, de simplicité et de chaleur, on entend des histoires de patience, de joies, de chagrins qui nous font peu à peu comprendre les mécanismes profonds qui rythment cette vie d’un monde disparu », nous raconte Geneviève Navarre, ethnologue et traductrice, en ouverture de ce recueil.

Des paroles pour s’amuser et créer

À l’opposé de cette ambition ethnologique de transcrire au plus proche ce qui est dit, on trouve les écrivains qui préfèrent jouer avec les mots pour mieux réinventer les paroles. Dans Le Hollandais sans peine (1991), Marie-Aude Murail mise sur un langage inventé de toute pièce pour nous faire rire, et quoi de mieux, en effet, que de prononcer des mots aussi drôles et savoureux que « chprout » pour dire « fleur » ou encore « houlaï » pour dire « bonjour » ! L’histoire est celle d’un petit garçon espiègle, Jean-Charles. Son père, convaincu que l’apprentissage des langues est très important pour l’avenir de ses enfants, décide de les emmener en vacances dans un camping en Allemagne en immersion linguistique. Jean-Charles aura des devoirs de vacances : il devra tenir un cahier de vocabulaire allemand pour devenir bilingue. Ayant fait connaissance avec un garçon de nationalité indéterminée (en fait, notre héros découvrira à la fin de l’histoire que Niclausse est Irlandais), il persuade ses parents qu’il apprend le hollandais alors qu’il s’agit de mots inventés par les deux enfants, enfin surtout par Jean-Charles ! Un extrait ?

«

Le soir, assis sur un pliant, la lampe à gaz sifflant

au-dessus de ma tête, je récitais mon hollandais à

Papa. Mon père disait :

– Chaussette ?

Je répondais :

– «Tramil». «Tramilès» au pluriel.

– Pantalon ?

– «Padpad».

– Short ?

– «Pad».

»

L’auteure joue à fond sur le comique des mots inventés, la naïveté des parents et la débrouillardise des enfants. Le langage, issu de l’imagination de Jean-Charles, demande au bout du compte à ce dernier beaucoup de travail. La lecture de ce récit pourra éventuellement favoriser l’apprentissage des langues, en montrant que cela peut être très drôle, mais il s’agit surtout d’un court roman qu’on lira à voix haute avec grand plaisir, en faisant rouler sur sa langue ces drôles de mots sans queue ni tête et en se mettant à la place de notre jeune héros et des autres personnages, grâce aux dialogues si savoureux de Marie-Aude Murail.

Autre texte s’amusant avec le vocabulaire, mais aussi avec les phonèmes, l’argot ou encore les interjections ou diminutifs, Ce que parler veut dire ou le Patois des familles de Jean Tardieu (2013), courte pièce de théâtre, qui fait partie du recueil La Comédie du langage. Laissons « le professeur », personnage principal de cette pièce, présenter son propos : « Quels sont ceux d’entre vous qui ont lu mon Dictionnaire des mots sauvages de la Langue française ? (…) Vous savez, je suppose, que ce dictionnaire a, pour la première fois, opéré le recensement de ces petits mots, en apparence insignifiants, et cependant très répandus – diminutifs familiers, phonèmes imitatifs, etc. – qui émaillent notre discours et nous laissent apercevoir, soudain, je ne sais quels reflets terrifiants du balbutiement primitif des sociétés, je ne sais quels échos d’une danse rituelle de sauvages en pleine forêt vierge : galops des dadas, furie des zizis, boum-boum des tam-tams, papattes des bêbêtes, piques des coupe-kikis, hurlements des totos et niam-niams, ondulement des chichis, des dondons, et clic et clac et bing et crac, tralala, panpan, hop Ià, poum ! » Cette pièce est à la fois cocasse par les mots employés et par les situations plutôt absurdes qu’elle présente. Une occasion de découvrir les multiples ressources de la langue française à l’oral, mais aussi de s’entraîner à lire à voix haute, à mémoriser et à réciter et, qui sait, à jouer des saynètes aux phrases bien plus complexes qu’il n’y paraît au premier abord.

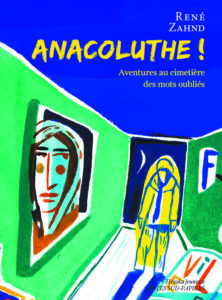

On retrouve ce même plaisir de jongler avec la langue dans la pièce de théâtre Anacoluthe ! Aventures au cimetière des mots oubliés de René Zahnd (2019). L’auteur raconte l’histoire de Tom, collégien du XXIe siècle, tombé dans un monde inconnu, en raison d’un bug informatique. Le voilà aux pays des mots oubliés à la rencontre de ses deux gardiennes. Déboussolé dans cet univers privé de Wi-Fi et d’électricité, Tom va tout faire pour s’enfuir… C’est donc « une aventure dont la langue est l’héroïne principale : sa désuétude, sa finitude, mais surtout ses bizarreries, ses créations burlesques (…) sont autant de défis pour la lecture, la compréhension, la mémorisation et l’animation du texte », écrit Véronique Cavallasca, de Ricochet Jeunesse « C’est un texte vivant et vivifiant, tonique » (2020)2.

On retrouve ce même plaisir de jongler avec la langue dans la pièce de théâtre Anacoluthe ! Aventures au cimetière des mots oubliés de René Zahnd (2019). L’auteur raconte l’histoire de Tom, collégien du XXIe siècle, tombé dans un monde inconnu, en raison d’un bug informatique. Le voilà aux pays des mots oubliés à la rencontre de ses deux gardiennes. Déboussolé dans cet univers privé de Wi-Fi et d’électricité, Tom va tout faire pour s’enfuir… C’est donc « une aventure dont la langue est l’héroïne principale : sa désuétude, sa finitude, mais surtout ses bizarreries, ses créations burlesques (…) sont autant de défis pour la lecture, la compréhension, la mémorisation et l’animation du texte », écrit Véronique Cavallasca, de Ricochet Jeunesse « C’est un texte vivant et vivifiant, tonique » (2020)2.

Dans la même veine de la fantaisie langagière, on peut lire De cape et de mots de Flore Vesco (2019). Avis aux amateurs de néologismes, charades et autres calembours, ils seront servis. Flore Vesco nous transporte à travers ce roman à la cour de souverains capricieux, dans un château médiéval avec ses douves, salles de réception et cachots. Le roi et la reine y sont entourés d’innombrables domestiques et courtisans vaniteux et parfois perfides. L’héroïne Sérine va y vivre des aventures rocambolesques, tout en utilisant quantité de jeux de langage et de multiples termes (dont quelques-uns inventés : « esperlune » ou « lifrejole », vous connaissez ?), et en remettant au goût du jour du vocabulaire passé aux oubliettes (pretintaille, gastéropode…). Le langage est imagé et fleuri, souvent très drôle et pétillant à l’image de l’héroïne de Flore Vesco. On sent bien que l’auteure a pris un vif plaisir à écrire ce récit, à retrouver des mots anciens, bonheur que l’on retrouvera aussi dans L’Estrange Malaventure de Mirella (2019), un autre de ses romans qui réécrit le conte Le Joueur de flûte d’Hamelin.

Mais, derrière cet exploit stylistique, comment ne pas discerner le message de l’écrivaine sur le pouvoir de la parole ? Sérine, en effet, ne peut compter que sur elle pour faire sa place au milieu de ces courtisans fielleux : elle n’a ni relation ni fortune (c’est même la grande pauvreté de sa famille qui la conduit à la cour pour y être dame de compagnie), mais, en revanche, son sens de la répartie est formidable et sa capacité à jouer avec les mots – et à se jouer des mots – en fait une adversaire redoutable des malveillants et autres complotistes. D’autant plus qu’elle allie à sa conversation un grand sens de la justice et de la solidarité, permettant à ses lecteurs de réfléchir à des sujets aussi graves que la condition des femmes, la justice ou la mort. Le langage spirituel et facétieux de Flore Vesco est loin d’être vain, il démontre combien le sens des mots et l’usage qu’on en fait sont essentiels et comment ceux qui sont à l’aise à l’oral peuvent remporter des victoires, même s’ils paraissent faibles ou démunis.

Des paroles pour guérir

Toujours en fictions, niveau collège, on enchaînera avec Suivez-moi jeune homme de Yaël Hassan (2010), un récit sur les mots, leur histoire et là-aussi sur leur pouvoir. Pour résumer, Thomas, un collégien, est en fauteuil roulant depuis un accident de scooter. Au moment des vacances scolaires, il se retrouve isolé chez lui, mais une rencontre va le faire sortir de sa déprime. Un vieil homme excentrique du nom de M. Pavot emménage dans son immeuble et lui demande de l’aider à déballer ses cartons. Thomas se rend compte très rapidement que M. Pavot n’est pas le fou qu’il croyait, mais un amoureux du langage. Président de la SPDM, Société Protectrice Des Mots, il a pour objectif de réhabiliter les vocables en voie de disparition. Sa méthode est simple : il s’agit d’adopter un terme peu ou plus usité et de s’engager à l’employer le plus souvent possible pour lui donner une nouvelle vie : « argousin », « vétille », « pétuner » ou encore « manant » ou « fla-fla »… Si le projet semble au départ extravagant à Thomas, il va peu à peu se rendre compte des possibilités offertes par la maîtrise de la parole, notamment par le biais du slam. Cette faculté de s’exprimer va lui permettre de dépasser ses frustrations et ses blessures intimes et d’affronter ses peurs. Yaël Hassan a eu l’idée de ce roman à la sortie du livre de Bernard Pivot, 100 mots à sauver (2004). Elle a décidé d’écrire un texte dans lequel elle les réemploierait tous. Elle nous offre un livre intelligent et agréable à lire, qui joue avec le vocabulaire, nous le rend vivant et nous donne envie de l’utiliser. Mais, plus encore, ce récit explique que les mots et le savoir s’exprimer à l’oral peuvent redonner confiance et aider à surmonter des épreuves. Thomas s’aperçoit ainsi que la maîtrise de la langue est sa force, celle qui le fait avancer dans la vie, qui lui fait surmonter son handicap.

Souvent, au-delà des effets langagiers recherchés, les paroles dans les romans sont comme des portes qui s’ouvrent sur de nouveaux espaces de liberté. Le héros, en s’en emparant, en maîtrisant un vocabulaire ou en en créant un, en s’exprimant, prend confiance en lui, s’autonomise, voire s’émancipe. De personnage malmené par la vie, il devient le maître de sa propre vie et de son histoire.

La célèbre série de Marie-Aude Murail (cinq saisons à ce jour),  Sauveur et fils (2018), va dans le même sens. « Parler soigne » pourrait être la phrase d’introduction à cette fiction qui met en scène un psychologue clinicien, Sauveur Saint-Yves, dont le métier est d’écouter pour aider. Il reçoit dans son cabinet des enfants et des adolescents en détresse qui viennent lui parler. Phobie scolaire, énurésie, anorexie, suicide, addiction aux jeux vidéo…, les sujets de mal-être ne manquent pas. On est tout de suite touché par ce personnage principal qui a des difficultés à dialoguer avec son fils Lazare mais qui, par sa présence et son attention aux autres, aide tous ces enfants à aller mieux.

Sauveur et fils (2018), va dans le même sens. « Parler soigne » pourrait être la phrase d’introduction à cette fiction qui met en scène un psychologue clinicien, Sauveur Saint-Yves, dont le métier est d’écouter pour aider. Il reçoit dans son cabinet des enfants et des adolescents en détresse qui viennent lui parler. Phobie scolaire, énurésie, anorexie, suicide, addiction aux jeux vidéo…, les sujets de mal-être ne manquent pas. On est tout de suite touché par ce personnage principal qui a des difficultés à dialoguer avec son fils Lazare mais qui, par sa présence et son attention aux autres, aide tous ces enfants à aller mieux.

Saison après saison, les voix des patients de Sauveur se font entendre et Marie-Aude Murail évoque avec virtuosité les difficultés à vivre en couple et en famille, les conflits parentaux, les non-dits qui forment un terrain fertile pour les pathologies de l’enfant et de l’adolescent. Les scènes décrites par l’auteure et les paroles font mouche à chaque fois : on prête l’oreille aux paroles des différents protagonistes, Margaux, Ella ou Gabin, et à bien d’autres encore. Il y a beaucoup d’humanité et de tendresse dans cette série où l’auteure traite de sujets difficiles sans pathos, ni clichés.

Des paroles pleines d’émotions

Comment faire écouter la voix d’un personnage ? Comment la rendre plus proche du lecteur ? De plus en plus d’auteurs jeunesse répondent à ces interrogations en adoptant un récit à structure poétique. Souvent, il s’agit d’une narration à la première personne, narration qui offre au héros la possibilité de nous confier ses émotions, ses sentiments, et, ce faisant, d’évoluer. Cette forme est celle du vers libre sans vraiment de système métrique ou de rime. Jean-Yves Tadié l’appelle « récit poétique » qui emprunte à la poésie ses moyens d’action et ses effets tout en conservant le principe du roman : un ou des personnages avec une histoire dans un ou plusieurs lieux (Tadié, 1994).

Le choix de la forme poétique permet à l’écrivain de se libérer de certaines contraintes : descriptions réalistes, chronologie des événements ou encore alternance entre narration et description. De même, les personnages ont tendance à s’effacer au profit du seul narrateur (« je ») auquel le lecteur peut s’identifier plus facilement. En allégeant ainsi le texte, l’auteur attire l’attention sur son message : l’expression profondément intime des sentiments et des pensées de son héros. Fragments de paroles et blancs dans la page, rythmes des mots et des phrases, sonorités, etc., contribuent de leur côté à accentuer le lyrisme du texte.

Avec ces romans-poèmes, nous savourons peut-être encore plus la beauté des termes choisis par le romancier, nous goûtons à leur musicalité, aux sons, aux intonations, aux rythmes des vers qui contribuent à mieux nous faire saisir ce qui est important pour le narrateur.

C’est ainsi qu’on découvrira avec émotion ce récit poétique qu’est Inséparables de Sarah Crossnan (2019). Grace et Tippi sont deux sœurs siamoises qui entrent pour la première fois au lycée. Protégées jusqu’alors par leur famille, elles doivent affronter le regard des autres et la dureté de leurs réactions. Elles se soutiennent, se font des amis. Puis Grace tombe amoureuse. Puis, Grace tombe malade…

Ce journal intime d’une durée de six mois est écrit par cette dernière. Il narre les événements marquants sur une ou deux pages au maximum. Quelquefois, il n’y a que quelques mots, le texte étant simplifié, épuré comme s’il s’agissait de pensées, d’émotions à fleur de peau. La disposition dans la page, les retours à la ligne ou encore la ponctuation contribuent à renforcer l’effet qui s’en dégage.

«

Soeurs

Nous

Voilà.

Et vivantes.

Extraordinaire, n’est-ce pas ?

D’arriver

à vivre

comme ça.

»

Parfois les mots grouillent sur la page pour raconter ce qui leur arrive, l’espace se remplit de dialogues, de personnages qui interviennent.

«

Enfin Maman se masse les tempes, soupire, et nous dit tout.

‘On est à court de donations,

on n’a plus les moyens de vous payer un tuteur

Votre père n’a pas encore retrouvé de travail

et la retraite de Grammie

ne couvre même pas l’abonnement téléphone.’

‘Vous nous coûtez cher, les filles’, ajoute Papa,

comme s’il était possible d’économiser

l’argent qu’ils dépensent pour nous deux

Tippi et moi, on n’est pas ce qu’on appelle normales—

pas le genre qu’on rencontre tous les jours,

ni même une seule fois

dans sa vie.

Toute personne un minimum bien élevée

nous appelle « jumelles fusionnées »,

mais on nous a déjà donné d’ autres noms aussi :

monstres, mutantes,

déformées, dénaturées,

»

D’autres romans font appel à ce procédé narratif en vers libres. De la même auteure, Sarah Crossan, on peut citer Swimming pool (2018), un récit d’actualité sur l’immigration et le harcèlement. Il y a aussi le très beau Songe à la douceur de Clémentine Beauvais (2016), réécriture d’Eugène Onéguine de Pouchkine dans un contexte contemporain. L’auteure, très talentueuse, nous raconte les rapports amoureux de deux personnages, Eugène et Tatiana. Déconstruisant la linéarité du texte, jouant avec la typographie et la mise en page, mais aussi sur les sonorités, les répétitions, les mots, elle nous donne à entendre les troubles, les pensées et les sentiments de chacun des protagonistes.

«

À l’étage en dessous, Tatiana, quatorze ans,

lit, lit,

lit, lit, lit, lit, lit,

lit, lit,

lit,

»

Des paroles pour grandir

La forme poétique est aussi l’occasion de nous ouvrir à de nouvelles cultures. Un ouvrage récent en est l’illustration, Signé poète X de Elizabeth Acevedo (2019), qui met en avant le slam. Elizabeth Acevedo met en scène une jeune fille d’origine dominicaine, Xiomara, à la fois engluée dans son corps de jeune femme en train d’éclore et dans sa vie familiale – sa mère hyper pieuse lui impose, ainsi qu’à son frère jumeau, une vie rigide, pleine de contraintes. Révoltée, en colère, elle aimerait pouvoir se débarrasser de tout ce qui l’étouffe. Mais, à 15 ans, que peut-elle faire ? La seule option qui s’ouvre à elle, c’est d’écrire, écrire tout ce qu’elle ne peut combattre. Puis, un club de slam se crée dans son lycée et c’est enfin la possibilité d’exprimer publiquement ses émotions, sa personnalité et de trouver sa voix et sa voie. Ce qui fait la vitalité de ce roman, c’est sa forme d’abord qui est celle d’une succession de poèmes slamés dont la force est évidente. Slam vient du verbe « to slam » qui signifie « claquer » ou encore « frapper violemment » et c’est ce qu’on ressent avec ce livre : des mots qui claquent et qui percutent, des mots qui chantent et qui vibrent, donnant à ressentir les troubles, les émois et la sensibilité de l’héroïne. À la lecture de ces slams, on ne peut qu’être touché, voire bousculé, au plus profond de soi par la force, la puissance, mais aussi l’authenticité qui s’en dégagent. Le slam a un rythme particulier, propre à la déclamation, les paroles s’entrechoquent, résonnent les unes par rapport aux autres, et Elizabeth Acevedo3 réussit une vraie prouesse : sous nos yeux, les mots de Xiomara s’animent ; on entend la jeune fille, sa souffrance mais aussi son énergie qui peu à peu s’accroît jusqu’à lui permettre de se libérer de l’emprise de sa mère. Ici, les termes employés, comme leur musicalité, sont salvateurs pour l’héroïne.

Autant dire que ce roman est une véritable réussite, tant dans la forme poétique que dans les sujets traités : harcèlement, sexisme, incommunicabilité, mais surtout difficulté d’être soi, des thèmes qui trouveront un écho auprès des lecteurs.

On voit donc que par de multiples manières, les écrivains arrivent à se jouer de la distance imposée par la page et le langage écrit. Recourant à de multiples styles, transcrivant dans des registres variés, puisant aux sources de la langue, mêlant argot, verlan, néologismes, tics de langage, faisant alterner rythmes et sonorités, signes de ponctuation, et utilisant même la mise en page, ils arrivent à traduire la singularité et les émotions des personnages qu’ils font parler.

Pour conclure, on laissera la parole à Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992 pour Texaco, qui résume avec maestria les liens entre oral et écrit (1994, p. 156-157) : « Il ne s’agit pas, en fait, de passer de l’oral à l’écrit, comme on passe d’un pays à l’autre ; il ne s’agit pas non plus d’écrire la parole, ou écrire sur un mode parlé, ce qui serait sans intérêt majeur ; il s’agit d’envisager une création artistique capable de mobiliser la totalité qui nous est offerte, tant du point de vue de l’oralité que de celui de l’écriture. Il s’agit de mobiliser à tout moment le génie de la parole, le génie de l’écriture, mobiliser leurs lieux de convergence, mais aussi leurs lieux de divergence, leurs oppositions et leurs paradoxes, conserver à tout moment cette amplitude totale qui traverse toutes les formes de la parole, mais qui traverse aussi tous les genres de l’écriture, du roman à la poésie, de l’essai au théâtre ».