« Tu es journaliste et tu dois écrire un article sur l’incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Pour préparer ton article, tu vas devoir vérifier les informations qui circulent sur cet événement… Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ? »

Une séance pour débusquer les fausses informations à partir d’une actualité.

De plus en plus de jeunes disent s’informer de l’actualité grâce aux réseaux sociaux en délaissant les médias traditionnels. Or, les réseaux sociaux mélangent les genres en publiant indifféremment et sur le même plan un article scientifique, un dessin humoristique, l’opinion du voisin ou le discours de propagande politique d’un élu ou d’un candidat. L’objectif clairement affiché est de faire des vues (faire « le buzz »), parfois au détriment de la vérité. L’information circule vite et se transmet d’un internaute à l’autre, sans être filtrée par un processus journalistique et éditorial de vérification. De plus, cette transmission quasi instantanée de l’information encourage des chaînes d’info en continu à relayer sans recul les événements dans une lutte pour être le premier à faire transiter l’information. Enfin, s’il est sûr que des événements comme la crise du COVID-19 ou la guerre en Ukraine ont suscité une quantité énorme de fake news (v. lexique), il est cependant difficile d’en faire une thématique de travail scolaire tant ces sujets sont sensibles, en raison de leur caractère encore récent ou du fait de la prise de parole de scientifiques, parfois peu sérieux, qui ont contribué à brouiller la notion de vérité.

Plus que jamais, il est pourtant nécessaire de fournir aux élèves le moyen de débusquer les fausses informations. La séance dont il est question a été créée en 2019, quelques semaines après l’incendie de Notre-Dame de Paris, à la demande d’une enseignante de français qui souhaitait travailler avec l’enseignante documentaliste sur la question des médias en classe de 4e : « Informer, s’informer, déformer ». Il s’agissait de traiter les différents types de désinformation (v. lexique) sur Internet au travers d’une question d’actualité.

La séance telle qu’elle a été mise en place et testée en classe de 4e dure deux heures en collaboration et peut être suivie de travaux plus spécifiques à la discipline français : une première heure, au cours de laquelle les élèves doivent, en autonomie, consulter différents documents et juger de leur validité en suivant pas à pas un questionnaire, se déroule en salle informatique et une deuxième heure en salle de français pendant laquelle le document est repris et corrigé en s’appuyant sur différentes sources, ce qui permet d’apporter des précisions sur la construction de l’information, les outils de vérification et sur les figures de style parfois utilisées pour influencer le lecteur. Les enseignants proposent aux élèves de se mettre à la place d’un journaliste devant écrire un article sur l’incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Pour préparer cet article, ils vont devoir vérifier les informations qui circulent sur cet événement. Cette séance peut amener par la suite un travail de rédaction dans un style journalistique sur ce sujet ou sur un autre sujet d’actualité en cours de français.

Accident ou attentat ?

Le 15 avril 2019, en fin de journée, un gigantesque incendie touche la cathédrale Notre-Dame de Paris et entraîne la destruction d’une partie de sa toiture. Immédiatement, les hypothèses vont bon train : l’événement serait-il lié à un attentat terroriste ? Au discours que devait proposer Emmanuel Macron ce jour-là ? Aux manifestations des gilets jaunes ?

Le premier document proposé à l’analyse est extrait d’une interview de Philippe Karsenty, élu de Neuilly-sur-Seine, sur une chaîne américaine : « Même si personne n’est mort, c’est un peu le 11 septembre français […]. Nous devons savoir que des églises sont vandalisées en France toutes les semaines. Bien sûr, le politiquement correct va vouloir nous faire croire à un accident ». Le journaliste qui l’interroge répond alors : « Monsieur, monsieur, monsieur. Nous n’allons pas spéculer ici sur les causes que nous ne connaissons pas. Donc si vous avez des observations ou si vous savez quelque chose, nous serons ravis de l’entendre ».

Interviewé en tant qu’élu français, Philippe Karsenty profite en fait de l’interview pour présenter ses idées d’extrême droite : en mettant sur le même plan deux événements (l’attentat du 11 septembre aux États-Unis qui a fait 3000 victimes à la suite de l’effondrement des tours jumelles, et l’incendie de Notre-Dame de Paris), et en établissant entre eux un lien d’égalité et de causalité, il laisse une forte place à la rumeur (v. lexique) et aux propos haineux, suggérant fortement qu’il s’agit en fait d’un attentat meurtrier, possiblement orchestré par une mouvance islamique (psychologie des intérêts : à qui profite le crime ?), lié à des « églises vandalisées en France toutes les semaines » (selon quelles sources ?) et dissimulé par les autorités (le « politiquement correct »).

Les élèves sont ici invités à s’interroger sur la technique de l’insinuation (v. lexique) : que laisse entendre Philippe Karsenty ? A-t-il des preuves de ce qu’il avance ? Que répond le journaliste ? La réponse permet de s’interroger sur le statut de l’informateur et sur son objectif. Une recherche sur le nom de l’homme politique permet de montrer qu’il appartient au Rassemblement national. Il s’agit ici, de fait, d’une stratégie de communication de l’extrême droite qui suggère sans avancer clairement, joue sur les fantasmes en comparant deux événements marquants et accuse de manière voilée la communauté musulmane d’être à l’origine du drame.

On n’est pas loin, dans cet exemple, du récit conspirationniste (v. lexique), même s’il n’est pas clairement énoncé : des éléments difficiles à vérifier, un mélange entre vrai et faux, une spéculation gratuite, une version officielle opposée à des zones d’ombre… Le journaliste américain ne s’y laisse pas prendre, puisqu’il met fin abruptement à la discussion et refuse d’entendre ce qui ne serait pas une argumentation fondée sur des faits. Voilà un exemple qui met en valeur le rôle du journaliste dans la construction de l’information : ce qui compte c’est la preuve, le témoignage, pas la rumeur ou le ragot, et tout témoin qui s’écarterait de cette ligne de conduite pour proférer des allégations gratuites ne pourrait pas être considéré comme fiable.

Deux départs de feu ?

Le second exemple est un tweet de Jean Messiha, homme politique affilié lui aussi au Front national puis au Rassemblement national : « Des sources parlent de 2 départs de feu à #NotreDame : au niveau de la flèche et à l’opposé. Si cette information était confirmée, la thèse de l’accident, avancée comme une quasi certitude [sic] par nombre de médias dès le début alors que personne n’en sait rien, deviendrait bancale… »1.

L’élève est d’abord invité à faire un travail d’investigation sur ce tweet : qui est l’auteur ? Quel parti politique représente-t-il ? Puis à analyser son contenu : l’auteur croit-il à la thèse de l’accident ? À quoi le voyez-vous ? L’emploi du conditionnel peut ici être commenté, tout comme l’anonymat des « sources ». Celles-ci sont non confirmées de l’aveu même de l’auteur, mais servent à dénigrer « nombre de médias », présentés comme moins sérieux, puisqu’ils présentent des faits incertains comme une « quasi certitude » (sic). On assiste à une inversion de la charge de preuve : c’est aux journalistes de prouver qu’il s’agit d’un accident, et non à l’homme politique de prouver que ce n’en est pas un. Comme Philippe Karsenty dans l’exemple précédent, Jean Messiha sous-entend que l’événement pourrait être en réalité lié à un attentat terroriste : si un accident provoquant un départ de feu à Notre-Dame de Paris peut apparaître comme une hypothèse crédible, l’idée de deux départs de feu simultanés devient en effet beaucoup moins soutenable…

Le tweet de Jean Messiha s’appuie en fait sur un article du site « fdesouche.com » : « Un incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris (MàJ : deux foyers d’incendie auraient été repérés) ». Un détour par le Décodex du Monde permet de montrer que ce site est loin d’être fiable, et qu’il constitue en réalité un blog d’extrême droite présentant une revue de presse, et non un journal, même s’il reprend la mise en page d’un site d’information journalistique. Il suffit d’en consulter la page d’accueil pour le confirmer : l’objet n’est pas de diffuser des informations vérifiées, mais de relayer toute idée permettant d’appuyer des thèses d’extrême droite autour de l’immigration, de la sécurité ou de l’identité française : « Si la plupart des sources utilisées sont fiables, la présentation des faits par le site est souvent trompeuse. Il relaie également parfois des rumeurs non vérifiées, sur un ton interrogatif », indique le Décodex qui recommande la prudence.

La lecture d’un article du Monde permet finalement de montrer que ce ne sont pas deux départs de feu qui se sont produits simultanément mais deux foyers d’incendie, visibles distinctement à un moment donné de la lutte contre l’incendie. Le poids des mots est important pour rétablir la vérité des faits : deux foyers d’incendie ne sont pas deux départs de feu, et les conséquences ne sont pas les mêmes…

Un gilet jaune sur le toit

Les exemples suivants sont ceux qui ont le plus amusé les élèves : des photos montrent en effet qu’un homme se trouvait sur le toit de la cathédrale en flammes, en plein incendie ! Des tweets circulent, flèches pointées sur les individus en question. S’agirait-il des pyromanes ? La lecture d’un article de Libération permet de rétablir la vérité : non, il ne s’agit pas d’un homme marchant sur le toit de la cathédrale, mais d’une simple statue. Des publications mentionnant « On ne nous dit pas tout » (suggérant une intervention humaine au départ de l’incendie) ont pourtant été partagées, nous dit l’article de Libération, des milliers de fois sur les réseaux sociaux, le soir même de l’incendie !

Plus fort encore, une vidéo montre clairement un homme vêtu d’un gilet jaune, déambulant dans la cathédrale en flammes ! Pas d’incendiaire cette fois encore, même si la crise des gilets jaunes et les incidents ayant notamment eu lieu à l’Arc de triomphe ont pu suggérer à certains un lien de causalité, mais simplement… un pompier chargé de coordonner les actions de lutte contre l’incendie ! La vidéo a pourtant, là encore, été relayée des milliers de fois par des internautes français et étrangers, qui suggèrent même parfois que l’individu « pourrait être de confession musulmane d’après les vêtements ». Quand un événement dramatique survient, on a en effet tendance à expliquer qu’il est le fait d’un groupe de population qui a des intérêts en jeu. Les exemples montrent que les théories du complot (v. lexique) sont avant tout une histoire de croyances, qui amènent parfois à voir ce que l’on veut… Deux confusions un peu risibles, si on prend un peu de recul, mais qui montrent bien que n’importe qui peut se trouver abusé par une fausse information ou par la mauvaise interprétation d’une image.

La rosace est détruite

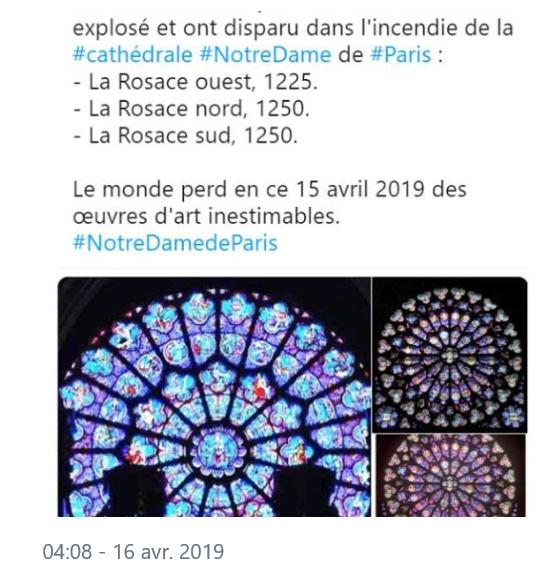

C’est aussi la nécessité de prendre du recul qui est mise en valeur avec l’exemple suivant. Il s’agit d’un tweet prétendant que la rosace principale de la cathédrale a explosé du fait de l’incendie : « Le monde perd en ce 15 avril 2019 des œuvres d’art inestimables ».

Les élèves sont invités à noter la date et l’heure de publication du tweet : 16 avril 2019 à 04:08. Or, l’incendie n’a commencé que quelques heures plus tôt, puisqu’il s’est déclenché le 15 avril 2019 à 19 h 51. L’information diffusée par ce tweet peut donc être qualifiée de douteuse, puisqu’elle manque de recul sur les faits. En pleine nuit et au milieu de la confusion liée à l’incendie, alors même qu’il était impossible de s’approcher suffisamment de la cathédrale, il est peu probable que cette indication soit étayée par une source sûre. La consultation d’une page du journal 20 Minutes, publiée par la suite pour faire le point sur l’état de conservation des rosaces, permet de montrer que les éléments relayés par le tweet sont, de fait, faux, puisque les vitraux n’ont en réalité pas souffert de l’incendie.

Cet exemple qui s’appuie sur la datation des données peut également être l’occasion d’évoquer les chaînes d’info en continu, qui, en donnant la priorité au direct, répondent au besoin d’être informé dans l’immédiat, ce qui ne permet pas toujours de produire une information fiable et sérieuse. On peut également insister sur l’importance de vérifier la date et le lieu de première publication, lors de l’analyse de certaines images, comme dans le cas des photographies de manifestations prétendument récentes, qui ont en fait eu lieu il y a des années, parfois dans un autre pays, et sont détournées de leur sens pour suggérer l’idée d’un rassemblement violent ou de très grande ampleur, alors qu’il n’en est rien.

La cathédrale Notre-Dame de Paris a déjà brûlé

Enfin, un internaute américain explique, photo en noir et blanc à l’appui, que la cathédrale a déjà brûlé par le passé : « Just a reminder if you’re not familiar with the history of Notre Dame, but this isn’t the first time it’s burned ». Mais cette affirmation est-elle exacte ? C’est le moment d’utiliser un outil de recherche inversée comme TinEye ou Google Images pour démontrer que l’image montre en réalité la cathédrale de Reims et qu’elle date de 1914. La cathédrale Notre-Dame n’a, quant à elle, jamais brûlé. Il ne s’agit pas ici de propagande (v. lexique) comme pour les tweets de l’extrême droite, mais de mésinformation (v. lexique) : un internaute mal informé pense sincèrement diffuser une donnée exacte. Ces outils de recherche révèlent souvent leur utilité dans l’analyse des fausses informations, et peuvent notamment être utiles aux élèves pour répondre à certaines épreuves de PIX sur la maîtrise des sources. La séance peut être l’occasion de démontrer leur efficacité aux élèves.

Conclusion

La séance a donc permis aux élèves de se mettre à la place d’un journaliste pour mener l’enquête sur un sujet qui a marqué l’actualité et a suscité d’importantes réactions sur les réseaux sociaux : l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour réaliser ce travail d’investigation, les élèves ont dû comparer différentes sources d’informations, des réseaux sociaux aux journaux officiels, s’interroger sur leur auteur, sur la date de publication et sur les preuves avancées, mais aussi utiliser plusieurs outils de vérification de l’information comme la recherche inversée ou le Décodex. Le travail a suscité leur intérêt, comme en a témoigné une écoute très attentive lors de ces deux heures, et les commentaires sur l’importance de se méfier des renseignements trouvés sur les réseaux sociaux : les élèves sont en effet conscients que tout n’est pas fiable sur Internet et sont en demande d’outils pour éviter de se laisser abuser par les « fake news ».

Nous avons pu constater lors de ce travail que de fausses informations ont été consultées et relayées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, trompant autant de personnes et semant la confusion ! On constate également que si ces mauvaises informations peuvent être de simples erreurs de personnes mal informées, elles peuvent également s’inscrire dans un objectif politique, en cherchant à discréditer une partie de la population et à obtenir des voix pour un parti politique.

Le sujet reste porteur plusieurs années après, car il permet de faire le tour d’un certain nombre de pièges de l’information ; par ailleurs, il fait encore régulièrement l’objet d’articles de presse au fil des restaurations de la cathédrale ou à l’occasion de la sortie du film de Jean-Jacques Annaud. D’autres illustrations de l’émergence de fausses informations et de théories du complot peuvent être retrouvées dans des contextes anxiogènes actuels comme la guerre en Ukraine, le vaccin contre le COVID-19 ou le réchauffement climatique.

D’autres pistes peuvent venir compléter cette séance : une revue de presse sur Notre-Dame de Paris ou une comparaison des Une de journaux d’actualité au lendemain de l’événement ; des éléments sur l’augmentation des ventes de l’œuvre de Victor Hugo à la suite de l’incendie ; la polémique liée aux dons faramineux effectués par des entreprises ou des particuliers pour contribuer à reconstruire la cathédrale ou encore un débat pour évoquer d’autres événements récents ayant suscité une vague de désinformation sur le net.

Sitographie

Cousin, Mathilde. Incendie à Notre-Dame de Paris : Quel est l’état de conservation des rosaces ? 20 Minutes, 17 avril 2019, 18 h 28. https://www.20minutes.fr/paris/2499067-20190417-incendie-dame-paris-etat-conservation-rosaces

Leboucq, Fabien. Notre-Dame : qui est cette personne en gilet jaune sur une tour qui affole les réseaux sociaux étrangers ? Libération, 16 avril 2019. https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/16/notre-dame-qui-est-cette-personne-en-gilet-jaune-sur-une-tour-qui-affole-les-reseaux-sociaux-etrange_1721670/

Service Checknews. Non, cette photo ne montre pas un homme sur le toit de Notre-Dame pendant l’incendie. Libération, 17 avril 2019, 18 h 19. https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/17/non-cette-photo-ne-montre-pas-un-homme-sur-le-toit-de-notre-dame-pendant-l-incendie_1721937/

Sénécat, Adrien. Intox sur l’origine de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Le Monde, Les Décodeurs, màj le 16 avril 2019, 14 h. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/16/intox-sur-l-origine-de-l-incendie-de-notre-dame-de-paris_5450914_4355770.html

Lien sur le PDF du questionnaire