Quoi de plus caractéristique dans l’étude des fausses informations que le développement durable, et plus encore le changement climatique1 ? Porteur d’enjeux environnementaux mais surtout sociétaux et économiques, suscitant la crainte pour beaucoup, le scepticisme pour d’autres, le climat est au centre de nombreux débats, au point que l’on a inventé un terme pour désigner ceux qui nient son réchauffement et surtout la responsabilité humaine dans ce dérèglement : les climatosceptiques. Cette séance vise à faire la part du vrai et du faux en un temps limité pour aider les élèves à mieux se défendre face aux fake news.

En septembre 2024, le youtubeur Le Raptor (Ismaïl Ouslimani), connu pour ses vidéos racistes, transphobes et sexistes marquées à l’extrême droite, a publié après deux années d’absence une vidéo dans laquelle il nie violemment la responsabilité humaine du dérèglement climatique. Il y reprend les thèses de Steven Koonin2, un physicien américain reconnu pour ses positions climatosceptiques (Koonin, 2022). La vidéo du Raptor dure plus d’une heure et a été longuement décryptée par le journaliste Maxime Macé qui voit dans ce retour une manière d’attirer facilement les internautes en faisant le buzz sur un sujet clivant tout en assurant la promotion commerciale de ses produits3.

Malgré le consensus scientifique sur la réalité et l’urgence du phénomène de changement climatique provoqué par l’activité humaine, la désinformation climatosceptique continue donc de proliférer, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, compromettant les efforts mondiaux pour atténuer les effets du changement climatique et retardant les actions nécessaires pour protéger la planète. Nous choisissons dans cette séance de ne pas évoquer directement la vidéo du Raptor pour ne pas faire de publicité imméritée à ce youtubeur peu scrupuleux.

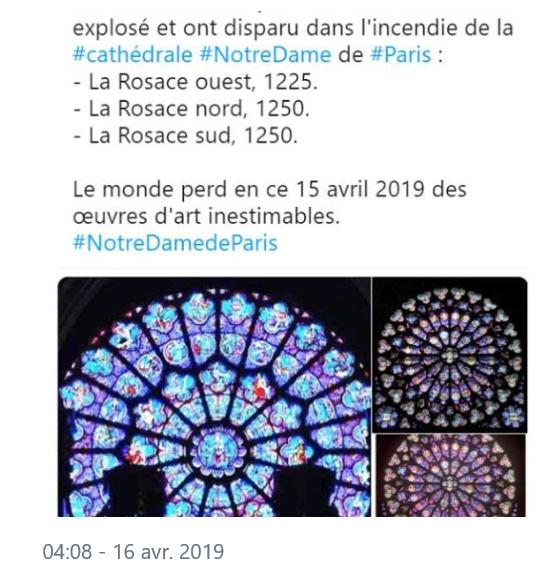

La séance présentée ici fait suite à celle proposée dans le n° 301 d’InterCDI : « L’incendie de Notre-Dame de Paris : un exemple de travail autour des fake news ». Elle s’adresse à un niveau 3e-2de. L’enjeu de cette nouvelle séance est de travailler sur l’éducation au développement durable et sur l’éducation aux médias et à l’information, deux thématiques au programme de l’EMC4, et de décrypter différentes formes de fausses informations.

La séance s’articule en deux temps : dans un premier temps, les élèves sont séparés en 5 groupes qui devront chacun analyser un exemple de fausse information en recherchant des informations sur son auteur et sur les intérêts en jeu. Un poste informatique est nécessaire pour effectuer des recherches complémentaires. Dans un second temps, une mise en commun est effectuée : chaque groupe explique ce qu’il a appris et les enseignants apportent des éléments supplémentaires d’analyse. La séance peut avoir lieu en demi-classe ou en classe entière, être animée par un binôme d’enseignants ou seul, de préférence en français (analyse de texte et travail sur les médias), histoire-géographie (programme d’EMC) ou SVT (regard scientifique sur la thématique du changement climatique).

L’argument de Donald Trump : la nécessité économique

Le premier groupe devra analyser deux tweets de Donald Trump, publiés en 2017 alors qu’il venait d’être nommé président des États-Unis pour son premier mandat. Le personnage qui vient d’être réélu président est bien connu des élèves pour ses outrances langagières et ses prises de positions complotistes. L’un des tweets est à traduire par les élèves : Trump y prétend que le réchauffement climatique est un concept inventé par les Chinois pour rendre les entreprises américaines non compétitives. Ce tweet de Donald Trump est en réalité un bel exemple de théorie du complot : la menace du dérèglement climatique ne serait pas réelle mais inventée par un État pour influer sur le comportement des citoyens…

Il est facile de comprendre la raison sous-jacente de ce premier argument : il est en effet plus confortable pour le président américain de nier le dérèglement climatique car cela lui permet d’encourager les entreprises sans remettre en cause la pollution et le carbone engendrés, donc sans réaliser des investissements pour les limiter.

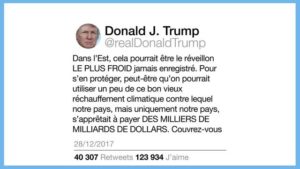

Le second tweet ci-contre (document 2) donne un autre argument qui se révèle être une généralisation abusive.

Donald Trump prend ici en exemple la météo du réveillon dans l’est des États-Unis, où les températures seraient « parmi les plus froides jamais enregistrées », pour nier le dérèglement climatique. Là encore, le lien est fait avec l’économie, puisque Donald Trump prétend que pour lutter contre ce réchauffement, inexistant selon lui, les États-Unis et eux seuls seraient sur le point de dépenser des milliers de milliards de dollars… Affirmation doublement mensongère, puisque le président n’a justement pas l’intention de débourser le moindre dollar pour la lutte écologique, et qu’il n’a jamais été question de laisser les USA endosser seuls le financement de la lutte contre le dérèglement climatique. On trouve donc ici un très bon exemple de prise de position politique visant à justifier l’inaction d’un pays en matière climatique. Position que Donald Trump semble vouloir maintenir en 2025, puisqu’au moment où nous écrivons ces lignes, il a sorti les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et a autorisé des forages d’énergie fossile dommageables pour l’environnement (Leparmentier, Le Monde, 21 janvier 2025)5.

Confondre météo et climat : la méthode de la généralisation abusive

Le tweet ci-après (document 3) emploie également la technique de la généralisation abusive. Il est cette fois publié par Salim Laïbi, dentiste de profession, connu sur le net pour ses prises de position polémiques. L’argument est comparable à celui de Donald Trump : les mois de mars et avril 2023 ont été particulièrement froids et pluvieux, preuve d’après lui qu’il n’y a pas de réchauffement climatique. C’est l’argument du bon sens, auquel les élèves sont sensibles : eux aussi subissent les aléas de la météo et il est normal de se poser des questions devant le ciel maussade et les températures peu élevées subis par une majorité de la France au printemps 2023 puis en 2024. Ce ressenti désagréable ne doit pas nous faire oublier qu’en moyenne, à l’échelle du globe, l’année 2024 a battu tous les records de chaleur, comme l’année 2023 avant elle (Bellan, Les Echos, 10 janvier 2025)6.

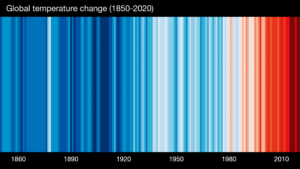

Or, le graphique devenu célèbre des warming stripes (document 4 ci-dessous) créé par le climatologue britannique Ed Hawkins (université de Reading), qui présente par des alternances de bandes bleues et rouges l’écart des températures par rapport à la moyenne sur un siècle, montre de manière formelle que la tendance est bien au réchauffement des températures, même si l’évolution n’est pas toujours ressentie comme telle par les individus.

Hawkins, université de Reading, 2018

C’est la définition de « climat » et de « météo » qui est ici à comprendre, et le site http://reseauactionclimat.org permet de répondre facilement aux propos de Salim Laïbi. S’il est ainsi possible de prévoir un réchauffement global des températures sur les décennies à venir (climat), il n’est pas pour autant envisageable de savoir à l’avance s’il fera beau le 12 juillet de l’année prochaine (météo).

Dans son tweet, Salim Laïbi associe les scientifiques à des « escrocs » et des « terroristes climatiques », qui sont des mots très forts et violents. De la même manière, Ismaïl Ouslimani (Le Raptor) qualifie de « secte » la communauté scientifique inquiète de l’évolution climatique et les citoyens qui tentent de prendre des mesures durables pour limiter leur production de CO2. Dans le tweet de Salim Laïbi, le hashtag « GIEC » est associé à « propagande ». Il convient donc de se poser la question de ce qu’est le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et de sa fiabilité.

Le GIEC : un organisme indépendant, constitué de scientifiques

Un nouveau groupe d’élèves devra faire une recherche sur cet organisme en répondant aux questions suivantes : que signifie le sigle GIEC ? Quel est son rôle ? De quel type de personnes est-il constitué ? Quand a-t-il été créé et par qui ? Par qui est-il financé ? Le GIEC est-il indépendant ? Quelles sont les conclusions de ses rapports (Huet, 2024) ?

Le GIEC est souvent présenté dans les médias comme l’auteur d’un rapport sur l’état de notre planète, publié tous les 5 à 7 ans, donnant aux gouvernements des conseils et préconisations pour limiter le dérèglement climatique. Et il est souvent la cible des complotistes (comme le Raptor) qui le considèrent comme alarmiste, peu fiable et à la botte des chefs de gouvernement. Mais qu’en est-il réellement ?

Le GIEC7 est un organisme international créé en 1988 sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Il regroupe 195 pays membres, soit presque la totalité des pays du monde. C’est une organisation intergouvernementale autonome, composée de scientifiques experts et de représentants des États participants. Son financement provient des contributions volontaires des 195 États membres de l’ONU : il est donc indépendant et non pas financé par un État en particulier.

Le GIEC ne mène pas de recherches lui-même, mais évalue et synthétise des milliers de travaux scientifiques publiés dans le monde entier. Sa mission est de fournir une évaluation régulière et objective des connaissances scientifiques sur le changement climatique et d’informer les décideurs politiques mais aussi la société civile sur l’état des connaissances climatiques. Il produit des rapports d’évaluation complets tous les 5 à 7 ans mais aussi des rapports spéciaux plus réguliers sur des thèmes spécifiques. Un rapport complet de plusieurs milliers de pages est proposé aux scientifiques, et un résumé à l’intention des décideurs permet d’avoir un aperçu pratique de ses conclusions.

Celles-ci sont sans appel : le réchauffement climatique est sans équivoque et provoqué par les activités humaines ; la température moyenne a déjà augmenté de 1,1 degrés par rapport à l’ère préindustrielle. Les impacts du changement climatique s’aggravent et s’accélèrent. Ils touchent tous les continents et sont plus sévères que prévu. Il est encore possible de limiter le réchauffement à 1,5 °C, mais cela nécessite des réductions d’émissions rapides, profondes et immédiates dans tous les secteurs. Agir maintenant est crucial !

Des vols en avion vraiment plus verts ?

Easy Jet, 2021

Il est donc certain et scientifiquement prouvé qu’il existe un dérèglement climatique lié à l’activité humaine : on parle de consensus scientifique. Les entreprises sont invitées à trouver des solutions viables pour limiter leurs émissions de CO2, ce qui est indispensable pour restreindre le changement climatique. Or, certaines entreprises préfèrent afficher publiquement des promesses environnementales pour améliorer leur image, tout en renonçant à agir concrètement. C’est le cas de l’affiche d’EasyJet, une compagnie aérienne britannique à bas prix. L’affiche fait partie d’une campagne lancée pendant la COP26 à Glasgow, en novembre 2021. Intitulée « Destination Zéro émissions » et « Future flying », elle vise à présenter EasyJet comme une compagnie engagée pour le climat. La publicité montre un homme et une femme en tenue de steward et de pilote d’avion, debout sur un tarmac d’aéroport. Cette image est accompagnée du texte suivant : « Notre ambition : des vols zéro émission de CO2 d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, nous collaborons avec Airbus et Wright Electric au développement d’avions dont les vols permettront zéro émission de CO2. Nous nous engageons à vous accueillir à bord de ces avions zéro émission dès que ces technologies innovantes nous le permettront ».

Une belle preuve que les promesses n’engagent que ceux qui y croient ! Il est en effet peu probable que des avions à 0 émission de CO2 soient opérationnels d’ici 2050 : même si un avion fonctionnant à l’hydrogène ou à l’électricité était conçu, il consommerait encore du CO2. Dans l’état actuel des choses, cette promesse est donc intenable. La campagne vise à donner à peu de frais une image « verte » des voyages en avion alors qu’ils représentent une part significative des émissions du secteur des transports (Prados, Vert, 22 septembre 2022)8. Ce genre de publicité mensongère a un nom : le greenwashing.

Le greenwashing (écoblanchiment en français)9, est une pratique marketing trompeuse qui consiste à donner une image écologique à des produits, services ou entreprises qui ne le sont pas réellement. En utilisant des arguments environnementaux trompeurs ou non fondés, l’entreprise induit en erreur le consommateur, sensible aux enjeux environnementaux, sur les réelles qualités écologiques d’un produit ou d’un service… Les exemples sont hélas nombreux ! Parmi ceux qui interpellent le plus les élèves : l’entreprise McDonald’s qui change la couleur de son logo du rouge au vert en 2009 pour donner une image plus écologique à son entreprise ; les publicités pour la vaisselle lavable qui est en fait obligatoire dans les fast food depuis 2023 ; le tee-shirt « Il n’y a pas de planète B » produit par des entreprises comme H&M ou Camaïeu qui contribuent justement à la fast fashion en produisant des vêtements peu qualitatifs et peu durables10…

Concernant la publicité d’EasyJet, elle a finalement fait l’objet de plaintes et a été épinglée par le Jury de Déontologie Publicitaire qui a rendu deux avis défavorables, concernant les compensations d’émissions carbone qui n’ont pas été réalisées totalement par EasyJet et qui tendent à minimiser l’impact environnemental du transport aérien, et concernant les vols à zéro émission de CO2 d’ici 2050, engagement trompeur non étayé par des informations suffisantes. Cette décision a fait jurisprudence dans le secteur publicitaire et a conduit certains médias, comme le journal Le Monde, à revoir leurs pratiques publicitaires. En effet, les médias ont un rôle certain à jouer dans l’engagement citoyen contre le réchauffement climatique, en témoigne le traitement médiatique d’un thème comme la canicule.

Illustrer le changement climatique : le rôle des médias

battre des records de chaleur pour ce

deuxième épisode. Publié sur le site TF1

https://www.tf1info.fr/meteo/caniculejuillet-

2019-previsions-meteo-franceparis-

pourrait-battre-des-records-dechaleurs-

pour-ce-deuxieme-episodecaniculaire-

2127637.html

rafraîchir pendant la canicule, Bertrand

Guay / AFP. Publié sur le site RTL

https://www.rtl.fr/actu/meteo/caniculeparis-

bat-son-nouveau-record-absolude-

chaleur-7798100330

Un homme torse nu allongé sur la pelouse, des parisiens en maillot de bain devant la Tour Eiffel, se baignant dans les fontaines ou prenant le soleil dans un parc… Quel est le point commun entre ces images ? Elles illustrent en fait toutes le même point d’actualité : la canicule estivale. L’idée est ici de s’interroger sur le choix journalistique : la canicule, événement climatique extrême qui était autrefois très rare et est en passe de devenir commun, est présentée sous un jour plutôt plaisant, soleil est synonyme de vacances, de bronzette, et on voit les marchands de glaces se réjouir de leurs ventes records. Or les canicules tuent : les chaleurs extrêmes engendrent une surmortalité et sont néfastes pour les personnes âgées, les nouveaux-nés, les personnes fragiles ; elles empêchent les plantes nécessaires à notre nourriture de pousser ; elles entraînent une pénurie d’eau, des sécheresses, des incendies qualifiés de méga-feux (Canopée, 26 juillet 2023)11 ; elles tuent de nombreuses espèces animales.

Un autre choix journalistique pourrait-il être fait ? Les élèves sont ici amenés à s’interroger sur la représentation d’un fait d’actualité et sur les réactions qu’il provoque chez le lecteur. Montrer des gens qui bronzent pour illustrer le changement climatique, c’est nier son caractère délétère. Pour illustrer l’urgence, il serait plus adapté de montrer une terre craquelée, des plantes flétries ou des animaux assoiffés, des personnes en difficulté… L’Observatoire des Médias sur l’Écologie12 et l’association Climat Médias13 ont ainsi été créés pour analyser la façon dont les médias rendent compte du changement climatique et de ses effets, et interpeller les journalistes sur leur traitement de l’information. S’il n’y a pas d’interdiction officielle d’utiliser tel type d’image pour illustrer le changement climatique, son traitement médiatique fait l’objet d’une attention croissante. Certains médias ont commencé à modifier leur approche du traitement climatique, et une « Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique » a été lancée en septembre 2022 par un collectif de journalistes français14.

L’exercice conduit également à s’interroger : est-ce qu’un refroidissement climatique, avec des températures négatives plus extrêmes et plus importantes, aurait davantage été pris en compte comme un danger mondial qu’un réchauffement climatique ? Sans doute : c’est tout le problème des biais cognitifs, et la séance peut se terminer sur le visionnage de la vidéo de La Psy Qui Parle intitulée Les 5 biais psychologiques qui menacent notre planète15. La youtubeuse y évoque le fonctionnement du cerveau humain qui pousse en fait à l’inaction. Alors que tout le monde ou presque est convaincu qu’il faut agir pour sauver la planète, les biais psychologiques empêchent de le faire :

– le biais d’inertie pousse ainsi à rester dans ses habitudes et sa zone de confort ;

– le biais de confirmation fait retenir essentiellement les arguments qui confirment son idée initiale ;

– le biais de sur-confiance fait surestimer ses compétences, ici en matière scientifique pour répondre à la crise du climat ;

– le biais du temps présent fait rechercher les bénéfices immédiats plutôt que les bénéfices lointains ;

– le biais de disponibilité mentale fait privilégier les informations disponibles dans notre mémoire ou les expériences déjà vécues.

Pour conclure, notre esprit nous pousse à prendre en compte les informations rassurantes qui nient le changement climatique, son impact ou la responsabilité humaine dans ce processus, alors qu’il est plus que jamais nécessaire de privilégier la parole des scientifiques et de se méfier des amateurs de complots.

L’ours polaire : un exemple type chez les climatosceptiques

Dans notre proposition, les exemples s’arrêtent ici pour permettre à la séance de se tenir en une heure, mais il existe bien d’autres exemples de fake news qui pourront être analysés dans un second temps. Un exemple type est celui de l’ours polaire, érigé comme symbole des conséquences du réchauffement climatique, mais aussi brandi régulièrement par les climatosceptiques. Le site https://reinformation.tv est ici une mine d’articles climatosceptiques sur le sujet : « L’ours polaire n’a pas disparu d’Arctique et se porte bien, n’en déplaise aux climato-alarmistes », « Encore un mensonge écolo : les ours polaires de plus en plus nombreux malgré les prédictions des avocats de la thèse du réchauffement climatique », « Les ours polaires ne sont pas en danger, affirment les scientifiques Susan J. Crockford et Mitchell Taylor, déchaînant les climato-alarmistes », « Un autre mensonge du réchauffisme qui annonçait la disparition de l’ours polaire… il se multiplie ! »16.

D’après ces articles, les ours polaires seraient en fait plus nombreux, en bonne santé, et les images choc montrant des ours faméliques sur un iceberg ne seraient que des fake news destinées à affoler l’opinion. De fait, le National Geographic a effectué un mea culpa en expliquant que l’ours amaigri que le magazine avait présenté en faisant explicitement le lien avec le réchauffement climatique était en fait peut-être simplement malade ou âgé : c’est l’interprétation qui était alors fautive, non l’image elle-même (Mittermeier, 2018)17. Or, les propos des climatosceptiques concernant la situation de l’ours polaire se basent systématiquement sur les travaux de Susan J. Crockford, zoologiste canadienne et figure controversée dans le domaine des sciences climatiques : elle a été exclue de l’université de Victoria en 2019 ; ses travaux (Crockford, 2016 ; 2019) sont publiés par le GWPF (Global Warming Policy Foundation, https://thegwpf.org), groupe financé par des proches de l’industrie des énergies fossiles et qui vise essentiellement à remettre en cause les politiques de lutte contre le dérèglement climatique. Elle n’a, de son propre aveu, jamais mis les pieds en Arctique, et n’a jamais publié d’article sur le sujet dans une revue scientifique à comité de lecteurs (Mercadier, Le Monde, 18 juin 2019)18.

Le raisonnement des climatosceptiques est le suivant : si les ours polaires se portent bien, alors le changement climatique est moins important que prévu et les scientifiques ont tort. Mais est-il vrai de dire que la population d’ours a augmenté au lieu de diminuer ? En réalité, les ours polaires sont devenus une espèce protégée en 1973, et l’arrêt de la chasse a contribué à préserver des milliers d’individus. De plus, il est difficile d’estimer la population d’ours polaires dans un milieu hostile et immense. Les techniques de comptage se sont améliorées, ce qui a entraîné une hausse artificielle de la population d’ours estimée : les estimations initiales étaient probablement trop faibles (Wagner, BonPote, 2021, màj 2024)19. En réalité, si le dérèglement climatique se poursuit au rythme actuel, la population d’ours polaires est bien condamnée à long terme à s’effondrer en même temps que son territoire de chasse, nécessaire à sa survie.

Conclusion

Il ne faut pas oublier que l’ours blanc est un symbole : en réalité, c’est tout l’écosystème arctique qui est touché par la disparition progressive de la banquise, y compris les communautés humaines vivant dans ces régions. Nier une des conséquences du dérèglement climatique pour nier toutes les autres, autrement dit se focaliser sur l’arbre qui cache la forêt, est une des méthodes des climatosceptiques pour instiller le doute et l’inaction dans le public.

Dans sa vidéo, Ismaïl Ouslimani (le Raptor) qualifie de « secte » et de « religion » la communauté scientifique qui alerte sans relâche sur le changement climatique : il inverse ici les faits, faisant des inquiets des « alarmistes » croyant sans réfléchir ce que les « gourous » scientifiques leur affirment. Inutile de rechercher ses propres sources : en réponse à toute demande de référence bibliographique, Ismaïl Ouslimani se contente d’insulter les internautes qui osent douter de son « argumentaire implacable » : « Le simple fait d’aller vérifier les sources alors que vous avez passé les 4 dernières années à vous faire berner comme une sauce béarnaise à propos d’un virus créé par gain de fonction en laboratoire […] témoigne du caractère indélébile de votre esclavage mental » (Ouslimani, 2024)20.

L’activité présentée ici a permis aux élèves de développer leur esprit critique face à la désinformation sur le changement climatique. En analysant des exemples concrets de fausses informations climatosceptiques, ils ont pu s’approprier des outils et des méthodes : vérifier les sources, se questionner sur la spécialisation scientifique de l’auteur et sur ses intérêts personnels, croiser les informations et identifier les arguments fallacieux. L’approche pluridisciplinaire favorise une compréhension globale des enjeux, entre implications scientifiques, sociétales et éthiques. Cette séance s’inscrit donc pleinement dans les objectifs de l’ÉMI visant à former des citoyens éclairés, capables d’agir de manière responsable dans une société marquée par la multiplication des flux d’information. Elle vise également, modestement, à favoriser un éveil des consciences écologiques et à promouvoir une citoyenneté éclairée face aux défis environnementaux.

Cette séance gagne en efficacité si elle s’inscrit dans une thématique d’étude du réchauffement climatique en SVT ou en EMC. Pour prolonger ce travail, les élèves pourraient également être invités à produire leurs propres contenus (article, podcast ou vidéo) pour sensibiliser leurs pairs aux enjeux climatiques, mobilisant ainsi les compétences nouvellement acquises.