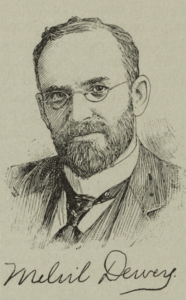

Fin 1851, la modeste et pieuse famille Dewey voit naître Melville Louis Kossuth. C’est vers l’âge de 23 ans, alors qu’il est assistant bibliothécaire, que ce dernier a l’idée de créer une classification. Mais cette idée ne prend forme qu’après une enquête minutieuse. En effet, pour faire aboutir son projet, Melvil visite plusieurs bibliothèques américaines et examine minutieusement les systèmes de classement existants. Alors seulement, il crée sa propre classification non sans l’avoir teintée d’idéologie et l’avoir agrémentée d’un vocabulaire spécifique, celui avec lequel nous sommes désormais familiers : classes, divisions, sections…

Depuis lors, tout bibliothécaire ou professeur documentaliste digne de ce nom connaît la classification décimale de Dewey, et nombreux sont ceux qui l’utilisent quotidiennement. Ainsi, lorsque nous indexons, rangeons ou cherchons un livre en rayon, nous faisons appel à ce système de classement.

Depuis lors, tout bibliothécaire ou professeur documentaliste digne de ce nom connaît la classification décimale de Dewey, et nombreux sont ceux qui l’utilisent quotidiennement. Ainsi, lorsque nous indexons, rangeons ou cherchons un livre en rayon, nous faisons appel à ce système de classement.

Cette classification, miracle de logique et d’organisation de la pensée et des savoirs, a très peu évolué. Certes, nous avons vu disparaître les indications de taille et le book numberi, mais plus nous avançons dans le temps, plus nous ressentons un décalage entre le monde de Melvil Dewey et le nôtre.

Comme le souligne Anne Lehmans en prenant l’exemple de l’environnement et du développement durable, nous observons une « inadaptation de la logique classificatoire si elle est coupée de l’interaction sociale ». De son côté, la médiathèque départementale du Rhône propose l’ajout de nouveaux indices tenant compte de « l’évolution de la société, de l’émergence de nouveaux concepts, de l’apparition de nouveaux termes, [mais surtout] des usages observés en bibliothèques ».

Bien sûr, nul ne nie la nécessité d’adapter la CDD, comme nous la nommons entre pairs ; ainsi cette année célèbre-t-elle la 23e édition de notre Bible professionnelle. 23 éditions en 150 ans. À 23 reprises, des experts se sont donc penchés sur le cas Dewey, l’ont ausculté et ont posé leur diagnostic : il y a des lacunes. Notre société évolue et il faut impérativement que notre système de classement favori suive cette évolution. Certes, c’est indéniable, mais cette succession de mises à jour est-elle réellement une solution à l’obsolescence non-programmée de notre outil ?

Imaginons… lorsqu’un enfant grandit, il change de garde-robe. En effet, les vêtements devenant trop petits, il lui en faut de nouveaux, dans la taille supérieure. Mais nous ne nous contentons pas de ce seul changement de gabarit, nous adaptons également les tenues à l’âge de l’enfant et ce tout au long de la vie. Le bébé devenant enfant, nous ne lui imposons plus de bavoirs, grenouillères et autres barboteuses car ils ne sont plus intrinsèquement adaptés. Concernant la Dewey, pour le moment, nous nous contentons de prendre des tailles supérieures, mais le temps n’est-il pas venu de songer à une tout autre garde-robe ? En effet, nous sommes peut-être à la veille d’un changement complet du contenu de notre dressing et il faut peut-être enfin admettre que nous sommes devenus trop grands pour poursuivre avec ce costume que nous endossons depuis tant d’années.

Cette petite métaphore humoristique a le mérite de pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui pose problème, parfois inconsciemment, à tant de professeurs documentalistes, qui le démontrent en s’interpellant sur les réseaux sociaux :

« - Quelqu’un peut-il me dire si tel indice est cohérent avec tel ouvrage ?

– 7 chiffres pour un indice, ça vous paraît correct ?

– Je ne sais pas où classer ce livre… quel indice Dewey me conseillez-vous ?… »

Quel professionnel de la documentation ou de la bibliothéconomie ne s’est pas trituré les méninges pour attribuer la bonne cote à un livre ? Et son choix fait, lequel n’a pas été envahi par le doute, hésitant encore entre plusieurs indices ?

Quant aux élèves, le fossé est plus grand encore, et s’ils ne sont guère assaillis par le doute, ils le sont souvent par la perplexité : où se trouvent les livres sur la mythologie ? Quid des ouvrages sur les énergies nouvelles ? Mais pourquoi les réseaux sociaux sont-ils en 000 ?

Autant de questions qui font émerger l’idéologie d’une classification intellectuellement galvanisante mais désormais en décalage avec notre temps et notre public.

Dans le CDI où j’exerce, le verdict est tombé tel un couperet : il faut passer à autre chose, et abandonner Monsieur Dewey. Lorsque je les ai interrogés, équipe éducative, élèves et Direction n’ont pas hésité une seconde à l’idée d’innover et d’opter pour un nouveau plan de classement. À cette occasion, j’ai compris que tous désapprouvaient silencieusement le système de classement du CDI. L’une des raisons de ce constat est que le système de classification de Dewey, en plus de s’éloigner des savoirs de notre monde, n’est pas instantanément lisible et ce quelle que soit la signalisation adoptée. Nous, professionnels, sommes indispensables à l’explicitation de ce système. Demandez à un non initié ce que 944.5 signifie lorsqu’il est apposé au dos d’un livre et vous verrez la plus parfaite illustration de l’incompréhension dans ses yeux. En septembre, demandez à un élève de 6e de vous trouver un ouvrage sur Zeus en moins de 20 secondes dans votre petit CDI et vous modifierez très vite votre unité de temps. C’est un fait, l’issue du combat Google vs Dewey est inéluctable.

Armée de ces constats, je me suis donc prêtée au jeu de l’observation des clients de mes librairies préférées, grandes et petites, indépendantes ou pas. Pourquoi cette observation ? Parce que, en ces lieux, la plupart du temps, notre cœur de cible alias les ados, trouvent souvent d’eux-mêmes les livres qui les intéressent, qu’il s’agisse de documentaires ou de fiction. Je me suis également aperçue que lorsqu’ils demandent l’aide du libraire, c’est fréquemment parce qu’ils ne dénichent pas la collection réclamée par un enseignant (généralement absente des rayons). Mon questionnement a alors été le suivant ; pourquoi un jeune est-il moins perdu dans une librairie que dans un CDI ? Pourquoi est-il plus autonome dans le premier lieu ? La réponse est en fait sous nos yeux, ou du moins dans son invisibilité car il n’y a pas de cote sur les livres du commerce, ni d’ailleurs sur les sites de vente en ligne. D’une part, le facing, les affiches et autres têtes de gondoles aident à se repérer, et rien ne nous empêche d’adopter ces techniques. D’autre part, poursuivant mon analyse, j’ai observé de plus près le système de classement de mes fournisseurs, ce qui m’a poussée à effectuer quelques recherches, et c’est de cette façon que j’ai découvert le Bookstore Model ou modèle des libraires que j’ai aussitôt proposé aux usagers. Cette proposition d’expérimentation a rencontré un vif succès puisque les élèves ont arboré la mine réjouie des soirs de Noël, les enseignants ont tous laissé échapper un soupir de soulagement et la Direction s’est empressée de m’octroyer son aval. Quant à mes pairs, ils ont manifesté un réel intérêt pour ce nouveau système de classement. Néanmoins, parmi ces derniers, certains ont paru désarçonnés, et d’autres intéressés mais quelque peu effrayés. Abandonner la Dewey peut sembler inconcevable car elle occupe une grande part de notre exercice mais aussi de notre formation. Elle est intégrée dans les logiciels documentaires, elle fait l’objet d’affiches commercialisées, bref elle est notre spécificité. Pourtant, je me souviens d’un formateur qui affirmait, lors de la préparation au CAPES, que la cote, donc l’indice Dewey, n’était que l’adresse du document. En ce cas, si l’on pousse son raisonnement jusqu’à l’extrême, un document sur la médecine qui serait coté en 940, serait aisément retrouvé par quiconque effectuerait une recherche sur le portail documentaire. Par contre, ce même document serait perdu pour celui qui se rendrait directement dans les rayons pour en extraire l’objet de sa convoitise. Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit de favoriser l’accès au document à la fois via la recherche informatisée mais aussi via la sérendipité. Or c’est exactement ce que permet le Bookstore Model.

Je me suis donc lancée dans la modification de mon plan de classement : réindexer les documents, changer les cotes et modifier les notices dans BCDI, SIGB que j’utilise pour gérer mon fonds. Là, j’ai rencontré quelques résistances… En effet, il m’a fallu adapter le champ « cote » pour pouvoir saisir mes nouveaux indices car il ne permettait pas un contenu suffisamment long pour que je parvienne à mes fins. Après quelques tâtonnements, j’y suis arrivée. La marguerite, quant à elle, ne peut être modifiée. De même, sur E-Sidoc, le butinage dans les rayons documentaires se fait impérativement selon les indices de la Dewey sans aucune possibilité de personnalisation…

Il y a donc une « dictature » de la Dewey sur nos outils de travail, car c’est ainsi que, depuis la naissance de notre profession, nous abordons l’indexation : Dewey ou (éventuellement) CDU, point d’autre choix. Qu’à cela ne tienne, à nous de faire bouger les choses pour le bien-être et l’autonomie de nos usagers.

Un autre sujet de frilosité quant à l’adoption du Bookstore Model a été le passage au lycée où, inéluctablement les élèves seront confrontés à la CDD. Il est légitime de s’interroger sur l’adaptation des usagers qui n’auront jamais croisé Melvil Dewey avant leur passage en seconde, mais est-ce un vrai problème ? Tout d’abord, chacun de nous sait pertinemment que lorsqu’ils entrent au lycée, nos collégiens semblent avoir subi un lavage de cerveau puisqu’à les écouter aucun d’entre eux n’a jamais appris à retrouver un document dans un CDI. Les professeurs documentalistes de lycées se voient alors contraints de réactiver, voire réinitialiser, leurs connaissances en matière de Dewey. Pour les élèves qui auraient définitivement intégré le fonctionnement d’un lieu de ressources documentaires et qui seraient donc en terrain connu dès lors qu’ils croisent une cote, ce ne me semble pas être un frein que d’avoir jusque-là été confronté à une autre classification que la Dewey. L’essentiel réside dans le fait d’avoir assimilé le fonctionnement d’un système de classement, quel qu’il soit. Certaines bibliothèques spécialisées ont ainsi adopté leur propre système de classement, et parfois même leur propre thésaurus sans que cela soit rédhibitoire pour les nouveaux usagers. Comme pour le Bookstore Model, il suffit alors de s’adapter. D’ailleurs, les clients des librairies ne semblent pas totalement désorientés dans les médiathèques. Comme à la Fnac ou chez leur petit libraire, nous les voyons rechercher la signalisation et très vite s’orienter vers le bon rayon. En ce qui concerne mes élèves, le Bookstore Model va être l’occasion d’approfondir la liaison collège-lycée mais aussi le partenariat avec notre médiathèque de quartier. Comme pour toute expérimentation, ce sera l’occasion de démontrer les points communs et les différences entre diverses classifications. Enfin, gageons que la découverte de la Dewey à l’entrée en seconde, alors que l’usager est plus mature et plus à même d’aborder un système complexe d’organisation du savoir, permettra d’aborder ce nouvel apprentissage de façon plus sereine qu’à 10 ans.

Une autre spécificité du Bookstore Model est qu’il ne nécessite pas de médiateur, il est d’emblée lisible et c’est là une caractéristique digne d’intérêt. Le système que nous avons choisi d’adopter dans mon établissement se veut en effet le plus accessible possible. Il se constitue de 9 Domaines associés à des sous-domaines, chaque domaine s’est vu attribuer un pictogramme et chaque pictogramme a sa propre couleur. De plus les pictogrammes et les couleurs sont en lien direct avec ceux qui ont été choisis pour la fiction. Un documentaire historique et un roman historique se verront ainsi attribuer le même pictogramme, à cette différence près que le documentaire sera noir sur fond marron et que la fiction sera en marron sur fond blanc.

S’il est perfectible, ce nouveau système de classement entraîne d’ores et déjà une autonomie accrue des emprunteurs. Je suis beaucoup moins interpellée pour trouver les ouvrages en rayons et je trouve moins de livres mal rangés. De plus les pictogrammes permettent de repérer très vite les documents « égarés ». Evidemment ce nouveau système est amené à évoluer encore, il n’est pas figé, mais les premières conclusions de cette expérimentation sont exclusivement positives : autonomie, facilitation du butinage, lisibilité, facilité d’appréhension… et satisfaction affichée des usagers, jeunes et adultes.

Alors oui, tout réindexer et tout re-coter est un travail de longue haleine, mais c’est aussi intellectuellement très exaltant. Il n’est pas simple de se dire que, après tant d’années, il faut se défaire d’un outil qui a pourtant fait ses preuves pour lui en préférer un autre qui se veut plus adapté, plus ergonomique et c’est pourtant ce qui arrive dans bon nombre de professions : le/la secrétaire a mis sa machine à écrire au placard pour lui préférer l’ordinateur, le/la caisssier(e) a délaissé ses petites étiquettes de prix orange pour les remplacer par les codes-barres ; alors nous, professeurs documentalistes qui avons adopté à la fois l’ordinateur et les codes-barres, ayons le courage et l’enthousiasme d’aborder un nouveau virage dans notre profession : rangeons notre précieux petit livre rouge et commençons un nouveau chapitre.

Le Bookstore Model, modèle des libraires ou classement par centre d’intérêt : philosophie et mode d’emploi

Le Bookstore Model est un plan de classement utilisé par les libraires. Très intuitif, il ne nécessite aucune cotation. De simples panonceaux indiquent les grandes thématiques tandis que des chevalets, sur les tablettes des rayonnages, les subdivisent :

Exemple : Loisirs ▶ Cuisine ▶ Chocolat.

C’est donc un système de classement en langage naturel ne nécessitant ni formation ni document médiateur conséquent tel que la Classification Décimale de Dewey ou la Classification Décimale Universelle. En outre, ce système offre une adaptabilité selon la spécialisation des lieux de vente. Le classement sera différent dans un lieu généraliste et dans un lieu spécialisé, où l’on choisira de développer telle ou telle thématique selon le fonds proposé par la librairie. Selon que l’on entre dans une librairie plus ou moins spécialisée trouverons-nous pour la seule thématique de la cuisine un développement totalement différent :

Loisirs ▶ Cuisine

ou Loisirs ▶ Cuisine ▶ Dessert

ou Loisirs ▶ Cuisine ▶ Dessert ▶ Chocolat

ou Loisirs ▶ Cuisine ▶ Dessert ▶ Chocolat ▶ Chocolat blanc

La raison d’être du Bookstore Model est que l’objectif principal des libraires est de vendre leurs ouvrages sans avoir à effectuer de traitement du document. Ils ont le besoin impérieux de faire en sorte que les clients puissent retrouver aisément le titre qu’ils recherchent, avec ou sans l’aide d’un vendeur, ou qu’ils soient attirés par un ouvrage qu’ils ne recherchaient pas. Ceci est rendu possible car le Bookstore Model et le « Facing » (présentation de face pour que le client voie la première de couverture et non pas le dos du livre) facilitent l’autonomie mais aussi la sérendipité, deux comportements très appréciés des professeurs documentalistes.

Adapté aux bibliothèques ou aux CDI, le modèle des libraires s’est affiné par l’ajout de cotes et par l’utilisation d’un document médiateur : un simple plan de classement de moins de 10 pages. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons en outre fait le choix d’apposer une étiquette avec un pictogramme représentant la thématique générale de l’ouvrage, ce qui offre plusieurs avantages :

1. il permet un repérage visuel rapide du rayon,

2. il évite les cotes trop longues,

3. il facilite le rangement,

4. il permet, dans certains cas, une association avec le rayon Fiction.

Le plan de classement* quant à lui est inspiré de celui de la bibliothèque intercommunale de Pau, dont nous n’avons retenu que l’onglet « Benjamin », comprenant 8 sous domaines, lesquels ont eux aussi été partiellement reformulés pour le fonds d’un CDI de collège (pour l’exemple qui nous intéresse). Comme pour la création d’un thésaurus, la consigne est de limiter l’ajout de nouveaux items mais, selon les lieux, tels ou tels domaines seront plus développés. Ainsi, le collège où j’exerce dispose d’un fonds important en Arts, il a donc été décidé d’ajouter le nom de l’artiste à la cote pour les ouvrages consacrés à la peinture :

Art ▶ Peinture ▶ A. Warhol

Le principe du Bookstore Model est également d’évoluer avec son temps. C’est pourquoi la thématique « Nature ▶ Protection de l’environnement » a suscité l’ajout de nouvelles subdivisions telle que « Écologie » ou « Pollution ».

À chacun(e) de rédiger son propre plan de classement selon son fonds, son public ou encore les projets de l’établissement.

Enfin, d’un point de vue matériel, chaque centre d’intérêt occupe une seule travée et, de même, chaque sous-thème, dans la mesure du possible, commence et finit sur une seule étagère.

Passer de la CDU ou de la Dewey au Bookstore Model est une entreprise certes très chronophage mais aussi très galvanisante. En effet, il ne faut pas seulement refaire les cotes, il faut aussi revoir sa façon d’appréhender les documents, rectifier la mise en place dans les rayons, modifier les notices de la base documentaire et refaire la signalétique. Ce sont là autant de tâches qui sont l’occasion de procéder à un désherbage, tout en appréhendant l’indexation avec un œil neuf, bien plus proche des usagers.

Le Bookstore Model est réellement adapté au public scolaire car il adopte une philosophie visant à considérer le fonds documentaire non pas avec un regard de professionnel du livre mais avec celui d’un usager. Le regard professionnel reste essentiel, il vise à adapter son plan de classement au raisonnement des usagers : où l’élève cherchera-t-il ce livre ? Dans quel objectif ouvrira-t-il ce document ? Pourquoi ce documentaire peut-il susciter l’intérêt ? Autant de questions dont les réponses définiront l’emplacement de l’ouvrage.