Les élèves à haut potentiel, des élèves à besoins éducatifs particuliers

Un élève à haut potentiel intellectuel n’est pas forcément un élève brillant scolairement, mais un enfant qui se caractérise par un fonctionnement cognitif particulier. Il pense autrement, ses processus d’apprentissage, de compréhension, ainsi que sa sensibilité sont particuliers.

Une diversité de profils

Aucun terme ne rend compte d’une manière satisfaisante des particularités de ces élèves. « Surdoué » laisse entendre une capacité hors norme (alors qu’un enfant HPI n’est pas forcément brillant en tout). « Génie » est évidemment encore plus connoté, notamment sur le plan historique, et est à écarter. « Précoce » ou « Intellectuellement Précoce » implique une avance par rapport à l’âge réel de l’enfant, et il existe effectivement souvent un décalage ; mais un enfant précoce deviendra adulte, or cette sensation de décalage subsiste à l’âge adulte. Gifted (doué) ou Talented (talentueux) utilisés aux États-Unis et au Canada impliquent la notion de don, de talent inné qu’il faudrait à tout prix développer pour en faire quelque chose. L’expression « HPI » est souvent utilisée et a été popularisée par une série télévisée, au risque peut-être d’en faire une caricature.

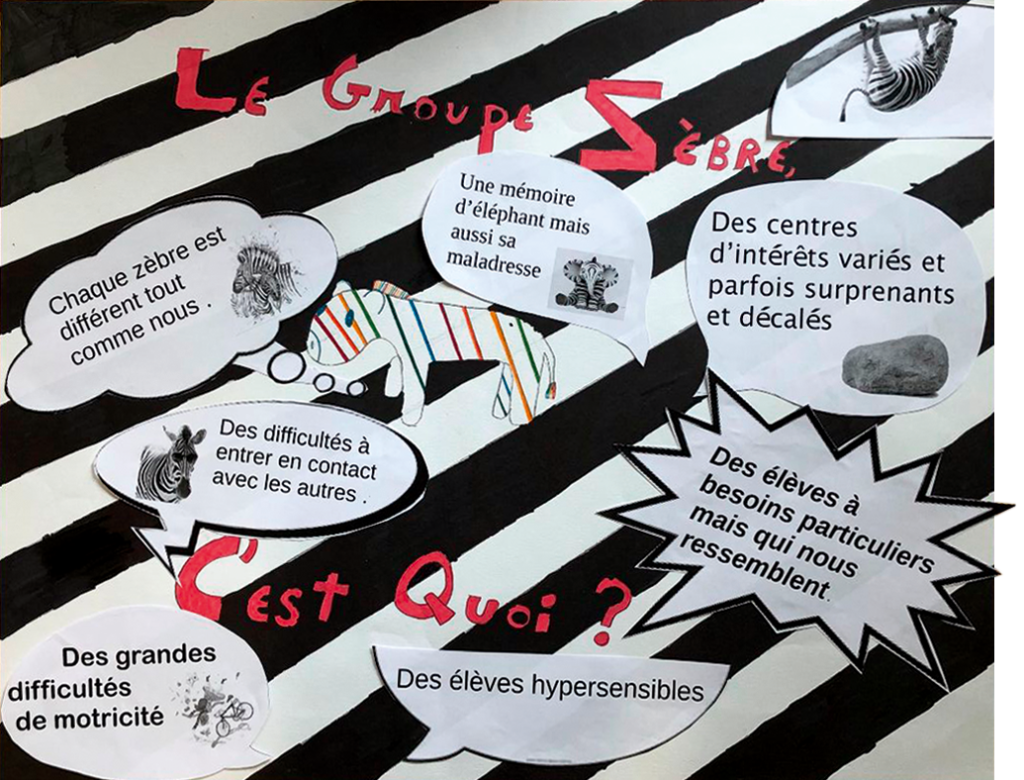

« Zèbre » est le terme inventé par Jeanne Siaud-Facchin (2008), psychologue clinicienne et psychothérapeute, pour définir les « singularités » de ces personnes, et c’est celui que nous avons privilégié pour nommer un groupe de parole créé au sein du collège. Les élèves eux-mêmes n’apprécient pas toujours ce qualificatif animal et en ont inventé un nouveau : le groupe « Quetzalcoatl », dieu serpent à plumes des Aztèques, qui selon eux signifie le mieux leurs centres d’intérêt communs pour la mythologie, l’histoire ancienne, les animaux et les dinosaures. C’est tout dire de la curiosité et de la vivacité d’esprit de ces élèves…

Les personnes à haut potentiel se caractérisent par un score aux échelles psychométriques très supérieur à la moyenne (QI > 130 alors que la moyenne est à 100) et par une pensée en arborescence (une idée en entraîne plusieurs autres, alors que la plupart des gens fonctionnent de manière linéaire). Concrètement, leur cerveau fonctionne plus rapidement et plus efficacement. Ils comprennent vite, ont un sens critique très développé, un raisonnement pertinent, surprennent parfois par leurs connaissances. Aucune liste ne peut prétendre définir parfaitement cette population, puisque ce sont des personnes au profil hétérogène, mais certaines caractéristiques semblent revenir d’un sujet à l’autre (Revol, Poulin & Perrodin, 2015). Les HPI sont curieux, sensibles à l’injustice, aiment faire plusieurs choses à la fois, passer rapidement d’une activité à une autre ; ils ont souvent des centres d’intérêt très forts (et variables), des passions ciblées qu’ils ont du mal à partager avec les autres, une mémoire exceptionnelle, une énergie débordante.

Le haut potentiel peut être couplé avec une hypersensibilité, d’autant plus difficile à gérer que le traitement cognitif prend chez eux le pas sur le ressenti émotionnel (Brasseur & Cuche, 2021) : un événement mineur peut alors déclencher un cataclysme émotionnel (pleurs, cris, crise de colère, crise d’angoisse…). Ils ressentent souvent les émotions des autres (hyper empathie). Ce sont aussi leurs cinq sens qui sont exacerbés et leur font ressentir les sons, les couleurs, les odeurs, de façon plus intense (l’enfant qui n’aime pas la vinaigrette en sent l’odeur depuis l’étage de la maison…). Leurs réactions à ces stimuli sont parfois jugées excessives par l’entourage non HP, alors qu’ils ne les maîtrisent pas.

Toutes ces informations et ces sensations extrêmes arrivent dans le cerveau sans toujours être filtrées correctement : c’est ce que l’on appelle le « déficit d’inhibition latente » (le cerveau peine à hiérarchiser et à faire le tri) qui donne au zèbre l’impression épuisante d’en avoir « plein la tête », de ne jamais pouvoir mettre le cerveau en pause (d’où des insomnies fréquentes)… et de poser à l’adulte des tas de questions cruciales au moment où il faudrait dormir, telles que « pourquoi les escargots n’avancent jamais à reculons ? » (question d’une enfant de 2 ans et demi).

Les HPI ont une mémoire surprenante… pour les domaines qui les intéressent ! Des données anodines pour les autres, des souvenirs lointains sont parfaitement nets, alors qu’apprendre les tables de multiplication (ou tout autre sujet pour lequel ils ne perçoivent pas d’intérêt immédiat) peut être un véritable problème. Il y a souvent un enjeu émotionnel derrière l’apprentissage (faire plaisir à un enseignant qu’on aime beaucoup). En revanche, ce qui n’a pas de sens pour l’élève zèbre, ce qui paraît sans but, sans utilité immédiate, est très difficilement mémorisable. Or, si les connaissances qui présentent un intérêt immédiat sont enregistrées directement sans méthode d’apprentissage particulière, cela peut poser problème dans les études supérieures, quand il devient nécessaire d’être plus rigoureux.

Ceux que l’on appelle les « zèbres » se sentent souvent en décalage par rapport au groupe, sans pouvoir expliquer pourquoi. Ils ont le sentiment d’être incompris par leurs pairs, d’être des « extraterrestres » selon leurs mots, de ne pas parler la même langue. Cela peut parfois provoquer un rejet de la part des autres qui perçoivent la personne HPI comme différente, bizarre, avec pour conséquences possibles l’isolement et un risque accru de harcèlement.

Quelques idées reçues à dépasser

Pour autant, HPI ne signifie pas systématiquement réussite scolaire : avoir un QI supérieur à la moyenne ne signifie pas tout savoir et tout maîtriser ; on estime même qu’un surdoué sur trois est en échec scolaire (chiffre qui doit être nuancé car les enfants interrogés sont ceux qui viennent consulter, autrement dit ceux qui ne vont pas bien). Les élèves HPI peuvent avoir du mal à entrer dans les apprentissages, parce qu’ils arrivent intuitivement au résultat sans être capables de l’expliquer, se découragent, se désintéressent du scolaire, ou même, pour une part importante d’entre eux, parce qu’ils souffrent de dyslexie. Ce serait un non-sens de dire, par exemple, « Je ne crois pas qu’il soit surdoué car dans mon cours il a de mauvais résultats » ou « Il n’est pas si bon que ça ». À l’inverse, un très bon élève n’est pas forcément synonyme de surdoué.

Une autre idée reçue est qu’un élève HPI s’en sortira toujours bien et n’a pas besoin de soutien. C’est faux ! Les HPI peuvent éprouver anxiété, mésestime de soi, voire être dans le décrochage scolaire. Leur cursus scolaire doit parfois être aménagé, pour leur permettre de s’épanouir et de réussir leur scolarité. Ces élèves peuvent parfois être perçus comme provocateurs, insolents, parce qu’ils discutent les règles qui ne leur semblent pas justes ou remettent en cause le savoir du professeur, font preuve d’une logique imparable ou ont un sens de l’humour mal perçu par l’enseignant. Ils peuvent ainsi avoir un rapport conflictuel avec l’autorité, surtout quand ils ont perdu confiance et estiment que cette autorité est infondée. Ils peuvent être dissipés et perturbateurs quand ils ne comprennent pas l’intérêt du travail scolaire. Enfin, ces élèves ont parfois du mal à comprendre les consignes, qu’ils interprètent littéralement : récemment, à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes du brevet, le chef d’établissement a demandé aux élèves de lever la main pour signaler dans quel lycée ils étaient à présent scolarisés. J’ai alors vu un ancien élève qui, à la question du principal, « Il est où le lycée en forêt ? » a pointé la direction du lycée au lieu de lever la main pour se signaler comme ses camarades…

Par ailleurs, ces élèves peuvent s’imposer à eux-mêmes une grande pression en ce qui concerne leurs résultats scolaires, ce qui peut conduire à une déception démesurée quand ils n’atteignent pas les objectifs qu’ils se sont donnés. L’échec est vu comme humiliant et destructeur, l’erreur comme une preuve de manque d’intelligence, qui risque de décevoir. La croyance fausse qu’être intelligent signifie réussir sans travailler, ce que l’élève HP réalise d’abord sans peine étant donné sa grande mémoire et sa bonne compréhension, risque de l’empêcher de « s’y mettre » quand cela devient nécessaire. Ne pas être conforme à l’attente (qu’il s’imagine être celle) de sa famille, de ses enseignants, peut générer une grande dévalorisation et une mésestime de soi. D’où un perfectionnisme excessif, ou au contraire une absence de prise de risque pour éviter d’être déçu et de décevoir. La pression qu’ils s’imposent à eux-mêmes pour faire les choses parfaitement les conduit parfois à saborder leur travail, tout comme l’ennui, la difficulté à se concentrer sur une seule chose et l’éparpillement. À quoi bon faire les exercices si la leçon est bien comprise ? Pourquoi rendre un devoir qui ne constitue aucun challenge pour eux ?

Comment les repérer alors ?

Seul un psychologue peut proposer une identification à l’aide du test WISC-IV (voir lexique). Mais il existe une grille disponible en ligne sur le site Éduscol (cf. bibliographie) qui peut aider les enseignants à repérer ces élèves en fonction de critères liés aux capacités de compréhension, à la curiosité et aux connaissances, à la créativité et aux interrelations. L’inventaire d’identification des enfants précoces de Jean-Charles Terrassier, disponible en ligne, permet également de repérer ces élèves avec un système de points qui permet de faire l’hypothèse de la précocité. Une association parentale (ANPEIP : Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces ; AFEP : Association Française pour les Enfants à Haut Potentiel) peut être sollicitée pour présenter à l’équipe pédagogique les caractéristiques et particularités des élèves à haut potentiel intellectuel. Attention, les filles sont souvent moins faciles à repérer car elles sont généralement scolaires, s’adaptent, sont moins dans le rejet et la colère explosive. Elles rentrent en définitive plus facilement dans le moule. Par ailleurs, ces élèves développent parfois un « faux self », une fausse image d’eux-mêmes qui leur permet de passer inaperçu et de donner l’impression de s’intégrer… au détriment de leur véritable personnalité. Enfin, inutile de poser la question directement à l’intéressé car les zèbres, enfants ou adultes, développent souvent un « sentiment d’imposture » qui leur fait nier leurs capacités et trouver des « excuses » extérieures à leurs réussites.

Tout cela vous rappelle quelque chose ? C’est normal, pour plusieurs raisons. On estime (voir Éduscol) que l’on trouve en moyenne un à deux élèves à haut potentiel par classe, et nous avons forcément eu affaire à certains d’entre eux. De plus, certaines des caractéristiques des HPI énoncées plus haut sont également des qualités requises pour exercer le métier de professeur documentaliste. De là à supposer que notre profession est particulièrement riche en adultes HPI ? Hypothèse envisageable – même si à notre connaissance aucune étude n’a été menée sur le sujet : curiosité dans tous les domaines, empathie qui pousse à s’intéresser aux autres et à leur venir en aide, goût pour les projets, la nouveauté, les défis intellectuels, esprit multitâches et pluridisciplinaire, appétence pour les activités créatives, goût pour les livres et l’informatique, énergie débordante… Ce sont là autant de caractéristiques que l’on retrouve chez les personnes à haut potentiel, et qui peuvent trouver une mise en application évidente dans le métier de professeur documentaliste.

Enfin, le quotient intellectuel est en grande partie génétique, même s’il peut également être influencé par l’environnement, et des adultes HPI ont de fortes probabilités d’avoir des enfants HPI (Brasseur & Cuche, 2021, chapitre 2). C’est d’ailleurs souvent en tentant d’aider leurs enfants à résoudre des problématiques liées à leur haut potentiel que les parents se découvrent un QI également supérieur à la norme.

Vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques ? Pas de panique, toute une littérature existe sur le sujet (voir bibliographie) pour vous venir en aide et vous éclairer. Vous n’êtes pas concerné ? Cela ne vous empêchera pas d’être un professeur documentaliste de qualité, et de lire ces quelques pistes pour bien accueillir les enfants à haut potentiel au CDI.

Quel accueil au CDI pour les élèves à Haut Potentiel ?

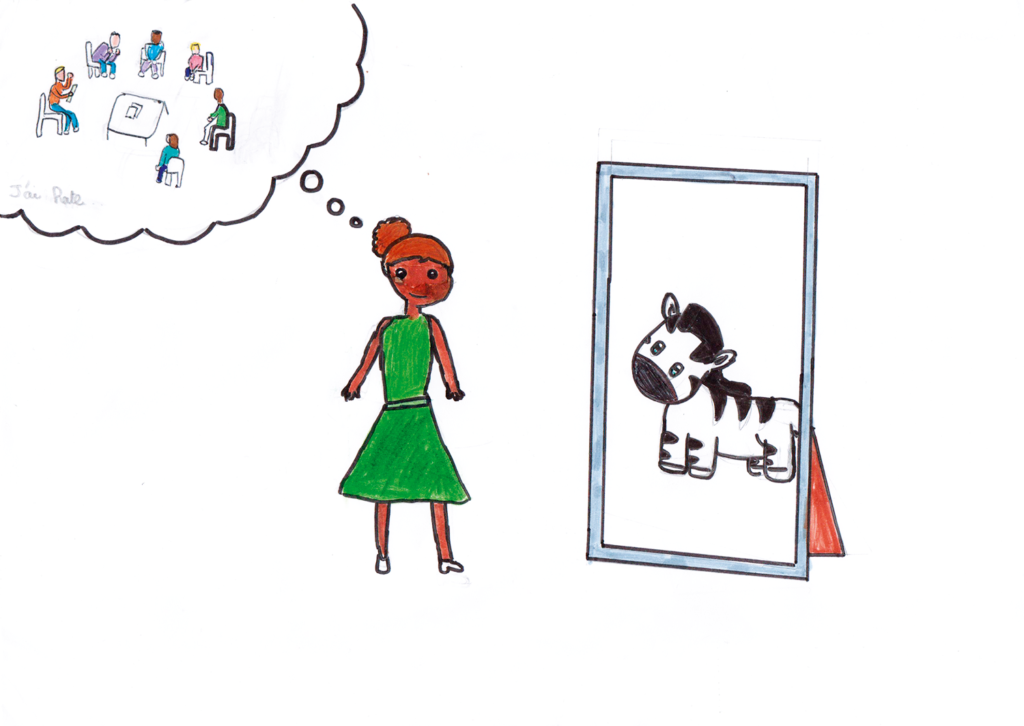

Si les élèves HPI sont au nombre de un à deux par classe en moyenne, cela limite fortement les probabilités pour qu’ils retrouvent un camarade HPI dans leur classe, sauf volonté particulière de l’équipe pédagogique de repérer et de réunir ces élèves. Isolés, ces enfants différents risquent de peiner à s’intégrer, voire dans des cas extrêmes de souffrir de harcèlement. Dans tous les cas, ils risquent de trouver inconfortable leur sentiment d’être à part, unique. C’est pourquoi, dans le collège, un « groupe zèbres » a été mis en place, à l’initiative de quelques enseignants1. Il se réunit tous les mois au CDI pour fournir un espace de parole à ces élèves.

La création d’un groupe Zèbres : mise en œuvre et principes

Ce groupe a été créé dans l’intention de favoriser l’intégration de ces élèves et de leur permettre de se sentir enfin « normaux » et reconnus dans leur différence, de discuter avec d’autres sans devoir se dissimuler derrière un « faux self », de mieux comprendre leur propre fonctionnement. Le groupe s’est tellement accru au fil des ans que les trois enseignantes à l’origine du projet (enseignante de chinois, CPE et professeure documentaliste) ont pris la décision en 2021 de le diviser en deux : « petits zèbres » (6e-5e) et « grands zèbres » (4e-3e). Chaque réunion commence par un « Quoi de neuf ? » qui permet aux élèves de raconter un événement qui les a marqués personnellement pendant le mois. Nous leur demandons de verbaliser leurs émotions : est-ce que cela les a rendus tristes, anxieux, heureux, fiers ? Il s’agit d’accueillir leurs émotions, sans les juger, et d’analyser objectivement la situation. Les autres réagissent, conseillent, aident à mettre des mots sur les ressentis, proposent des liens avec leurs propres expériences. Un « bâton de parole » contribue à canaliser la discussion qui est vite foisonnante et deviendrait sans cela totalement inaudible. Nous ne sommes pas trop de trois adultes pour encadrer la dizaine d’élèves (ou plus) concernés.

Un problème s’est rapidement posé l’année de la mise en place du groupe : qui choisir pour en faire partie ? Le groupe doit rester gérable et à effectif raisonnable pour fonctionner, alors que les élèves non-HPI sont curieux de ce « club zèbres » qui permet aux membres d’être dispensé de cours pendant les réunions (avec rattrapage obligatoire, ce qui est rarement un problème pour ces élèves) et souvent désireux d’en faire partie. Les élèves concernés n’ont pas forcément bénéficié d’un test de QI à l’extérieur ou par la psy-EN, mais ils présentent la plupart des caractéristiques de la grille (Éduscol) de repérage et éprouvent des difficultés qui peuvent être liées au haut potentiel. Certains noms sont proposés par les familles, par les enseignants de la classe, ou encore par les enseignants de primaire au moment du passage en 6e. Il ne s’agit pas de diagnostiquer (ils ne sont pas malades), de se substituer à un thérapeute ou à un professionnel de la psychologie, mais de contribuer à identifier ces élèves qui font partie des « élèves à besoins éducatifs particuliers » (circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014), et qui demandent à ce titre à être accompagnés, toujours avec l’accord des parents et en lien avec l’équipe éducative.

Une démarche de projet, des activités sollicitant imagination et créativité

Les réunions du groupe zèbres sont l’occasion pour ces élèves de présenter aux autres des exposés sur leurs passions s’ils le souhaitent (jeux vidéo, animaux, astronomie…). Des débats sont organisés : débats « mouvants » avec un carton « oui » ou « non » qui rassemblent les élèves du même avis, mais qui peuvent changer de « camp » au fil de la discussion ; questionnement autour des « philo-fables » de Michel Piquemal (2008) qui permettent de s’interroger ensemble sur des sujets comme la vérité, le bien et le mal, ou le jugement des autres.

Enfin, l’un des objectifs du dispositif est également d’aider ces élèves à s’intégrer parmi les autres. Nous leur proposons donc chaque année de mener à bien un projet ayant des répercussions sur l’établissement entier, pour leur permettre de se mettre en valeur : réalisation d’une vidéo montrant avec humour les spécificités des élèves « zèbres » (ce n’est pas un animal, ce n’est pas un génie qui sait tout, ce n’est pas quelqu’un qui réussit tout sans peine…), présentée à l’ensemble des classes ; mise en place d’un « concours des talents » où chaque élève du groupe a pris en charge une thématique de son choix (dessin, échecs, cuisine) pour en faire la promotion, aider à la mise en place des inscriptions, choisir la récompense et les modalités du concours, superviser le déroulement ; participation à une émission de radio locale pour présenter les élèves à haut potentiel ; réalisation et mise en place d’un escape game à destination d’un autre groupe d’élèves. Tous ces événements permettent aux élèves zèbres de se sentir bien dans l’établissement, avec leurs spécificités. De nombreuses ressources existent pour guider les activités proposées à ces élèves, qui ont pour point commun d’encourager la créativité et l’imagination, tout en développant l’estime de soi, l’apaisement et la communication non violente (Guy, 2019). Le dossier Éduscol propose notamment un enrichissement des parcours et la valorisation des talents. Une bibliothèque concernant les élèves à besoins particuliers (haut potentiel mais aussi TDAH, troubles du spectre autistique, dyslexiques…) peut être proposée en ce sens en salle des professeurs.

D’une manière plus générale, les élèves zèbres peuvent être des appuis précieux au CDI car, outre le fait qu’ils apprécient souvent la lecture, ils font généralement preuve de créativité, d’imagination et débordent d’idées : on peut compter sur eux pour participer aux clubs, aux ateliers, à des concours, réorganiser l’affichage du CDI, mettre en place des projets, ou encore participer à la politique d’acquisition dans les domaines qui les passionnent. Le CDI peut être une bulle d’air pour ces élèves, à condition que le professeur documentaliste soit occasionnellement prêt à discuter de « schiste carbonifère » avec un passionné de fossiles, ou des dieux imprononçables de la mythologie nordique avec un autre.

Or, ce qui est un atout au CDI peut parfois être un handicap en cours : lors d’un contrôle, on demande souvent aux élèves de restituer le cours et de répondre aux questions pour vérifier leurs connaissances, pas de faire preuve d’originalité. Les tâches de restitution simple et de répétition peuvent être fastidieuses pour un cerveau qui a compris et enregistré l’information du premier coup : un approfondissement et un enrichissement des parcours sont alors envisageables. On peut par exemple demander à ces élèves d’approfondir le cours par un exposé, qui peut prendre plusieurs formes (affiche, diaporama, mais aussi maquette ou autre réalisation) ou de créer eux-mêmes de nouveaux exercices pour les autres (plutôt que de faire d’autres exercices du même type pour « passer le temps »). L’apprentissage par projet, l’utilisation de la carte mentale, sont des outils qui fonctionnent. L’exposé sous forme orale ou écrite permet aux élèves de réaliser des recherches supplémentaires, et de synthétiser, ce qui n’est pas forcément évident pour eux.

Je me rappelle d’un élève «zèbre» à qui j’avais demandé de réaliser une affiche expliquant les principes de base de l’héraldique, qui serait exposée lors d’une journée médiévale au collège. Cet élève s’est passionné pour son sujet au point de connaître des termes de description très pointus (« contre-fascé », « gironné », « parti mi-coupé » …), il est reparti ravi du CDI, mais n’a jamais réalisé l’affiche. Le risque pour le haut potentiel est évidemment de se laisser entraîner par sa passion, jusqu’au hors-sujet. Ce qui serait difficilement réalisable sur un temps de cours classique est largement admissible dans l’espace du CDI, qui invite aussi à se perdre dans les rayonnages, pour apprendre, rêver ou laisser parler sa créativité.