Peut-on considérer que les catalogues de bibliothèques sont des outils obsolètes et pourquoi ? Les formats de ces derniers ne seraient plus adaptés aux usages et aux formats actuels du Web, ce qui, par conséquent, laisse à entendre qu’il convient d’engager une évolution en adéquation. C’est ce défi que les deux grandes agences bibliographiques françaises, ABES , BnF, ont décidé de relever en créant un programme en 2014 dont l’objectif est de permettre l’ouverture, sur le Web, des données et notices d’autorité contenues dans les catalogues. Ce processus d’adaptation suppose une période de transition appelée « transition bibliographique ».

Le modèle actuel repose sur des fichiers qui présentent des fiches qui se succèdent et qui décrivent des entités matérielles en liste, fichiers de données bibliographiques juxtaposées, autorités et exemplaires. Il a donc été nécessaire de repenser le modèle existant afin de coller à celui du web sémantique ; il convient, à présent, d’aller vers des bases de données relationnelles ou orientées objet. Il est légitime de s’interroger sur toutes ces évolutions, y compris au sein des CDI en raison de l’intérêt, porté par les professeurs documentalistes, à la description des documents. De nouveaux enjeux professionnels concernant la description des objets du savoir sont donc essentiels à comprendre s’agissant d’éventuelles évolutions d’outils de gestion de nos catalogues ou relevant de la compréhension de la recherche dans les bases de données.

L’enjeu est double, il s’agit de réfléchir à un nouveau code de catalogage (RDA, Resource Description and Access) « afin de satisfaire au critère d’interopérabilité des données au cœur du web sémantique » (Raup, 2016)1 et à une adaptation des catalogues allant vers une inversion du système actuel, permettant ainsi de placer l’œuvre en tant que concept central (FRBR, Functional Requirements of Bibliographic Records-Spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques).

Afin de mieux comprendre cette transition, nous devons, au préalable, revenir sur l’évolution des logiciels et portails documentaires et appréhender progressivement ce qui a permis l’engagement dans le processus.

Des catalogues vers le web de données

Pour rappel, un catalogue est un ensemble d’éléments constituant une collection. Les fonctions principales de ce dernier sont les description et localisation. Pour l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) et selon le vocabulaire de la documentation, un catalogue est une « liste ordonnée de notices d’objets ou de documents (notice bibliographique, notice catalographique) d’une collection permanente ou temporaire, réelle ou fictive, constituant un instrument de recherche (identification et localisation de documents) et de gestion pour les utilisateurs. Un catalogue peut être consultable sur différents supports : fiches papier, catalogues imprimés, microforme, banque de données informatisée quel que soit son accès. L’ordonnancement ou l’accès peut être : chronologique ; topographique (par ordre de classement sur les rayons ou de cote de rangement) ; systématique ou alphabétique par titre, par auteur (catalogue-auteurs) ou par matière (catalogue-matières, catalogue-sujets)2. »

Cette définition renvoie au fonctionnement de la plupart des catalogues dans lesquels les notices sont classées au sein de fichiers en silos. Les différents fichiers sont reliés entre eux mais néanmoins indépendants (fichiers auteurs ou éditeurs).

L’informatisation des fonds documentaires s’est faite dans le respect des fichiers papiers qui permettaient autrefois l’accès aux documents. Ces fichiers étaient et sont, toujours, organisés en collection grâce au fruit d’un travail de catalogage, afin de répondre à plusieurs objectifs :

• permettre l’accès aux usagers ;

• conserver les documents ;

• réaliser des outils donnant accès aux différentes caractéristiques des documents sans avoir à les consulter, soit le catalogue.

Le catalogue est donc le fruit d’un travail construit dans le respect de différentes normes, telle que, entre autres, la norme Z44-050 (avril 2005) pour le catalogage des monographies. Ce qui est à comprendre dans les réalisation et réflexion autour de cet outil, c’est cette nécessité à penser et à adopter des décisions communes au niveau international. En 1961, lors d’une conférence internationale de l’IFLA (Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques), « Les Principes de Paris3 » sont adoptés afin de définir une position commune s’agissant des règles de catalogage et des formats. Des normes et formats vont donc être mis en œuvre afin de permettre l’échange de notices et la constitution de catalogues informatisés. Le format MARC (Machine Readable Cataloguing) est créé en 1965 à la Bibliothèque du Congrès, l’objectif majeur étant l’amélioration des échanges entre bibliothèques. L’ISBD M (International Standard Bibliographic Description) voit le jour, en 1971, et ouvre la voie à de nouvelles pratiques de catalogage normalisées. À la suite de la multiplication des formats MARC nationaux, la création d’un format universel UNIMARC vise l’uniformisation des échanges entre les différents systèmes. L’adoption est donc internationale et contribue à faciliter la collaboration entre les bibliothèques qui cherchent à progressivement informatiser leurs collections. Aujourd’hui d’autres langages tels que les SGML (Standard Generalized Markup Language) ou XML (Extensible Markup Language) permettent l’échange de données.

En France, au milieu des années 80, la bibliothèque Sainte Geneviève expérimente un logiciel, « MOBICAT », « logiciel de saisie guidée et d’aide au catalogage sur micro-ordinateur. Il permet, à partir d’une saisie en conversationnel des données bibliographiques, l’édition de fiches catalographiques conformes aux normes en vigueur dans les bibliothèques et la production d’un support magnétique structuré suivant un format international de type MARC4. » Ce logiciel n’a pas vocation à permettre la recherche par les usagers mais à faciliter la saisie du catalogage.

L’arrivée du web va engager différentes évolutions, dans un premier temps l’accès au catalogue sera rendu possible, sur la toile, grâce à un OPAC puis à un portail. Les logiciels portails documentaires voient le jour et sont dotés d’un SIGB et d’un CMS, soit un système permettant la création et la gestion des notices et un site, à l’exemple de BCDI et ESIDOC. « On parle de système intégré de gestion de bibliothèques (SIGB) quand toutes les fonctionnalités de gestion et de recherche des documents sont assurées par l’informatique ; le SIGB propose en effet une gestion intégrée de l’ensemble des fonctionnalités, les acquisitions, le catalogue et la recherche documentaire, le prêt, les statistiques, le bulletinage, voire le dépouillement des périodiques – chaque fonction correspondant à un module5. »

Les systèmes documentaires se sont adaptés aux attentes des usagers en simplifiant leur interface de recherche documentaire et en intégrant des possibilités de collaboration. Néanmoins les catalogues ne sont pas ouverts sur le web, puisque non interrogeables par les différents moteurs. C’est la raison pour laquelle la transition bibliographique sera mise en œuvre. Cet engagement est précédé par une période (1992 à 1997) durant laquelle un travail mené par un groupe d’expert sera conduit sur les protocoles de catalogage et donnera lieu à une production de données FRBR. « Il s’agit d’une modélisation conceptuelle de l’information contenue dans les notices bibliographiques. Ce n’est ni une norme ni un format de catalogage. » (Paillard, 2014, màj 2015). L’objectif étant d’inverser le modèle, lors d’une recherche il est possible dans un catalogue de trouver plusieurs versions d’une même œuvre ainsi celles-ci n’apparaissent pas sous leur forme intellectuelle mais en liste. « Le modèle FRBR inverse cette approche : le contenu, l’œuvre devient le concept central. » (Paillard, Ibid.).

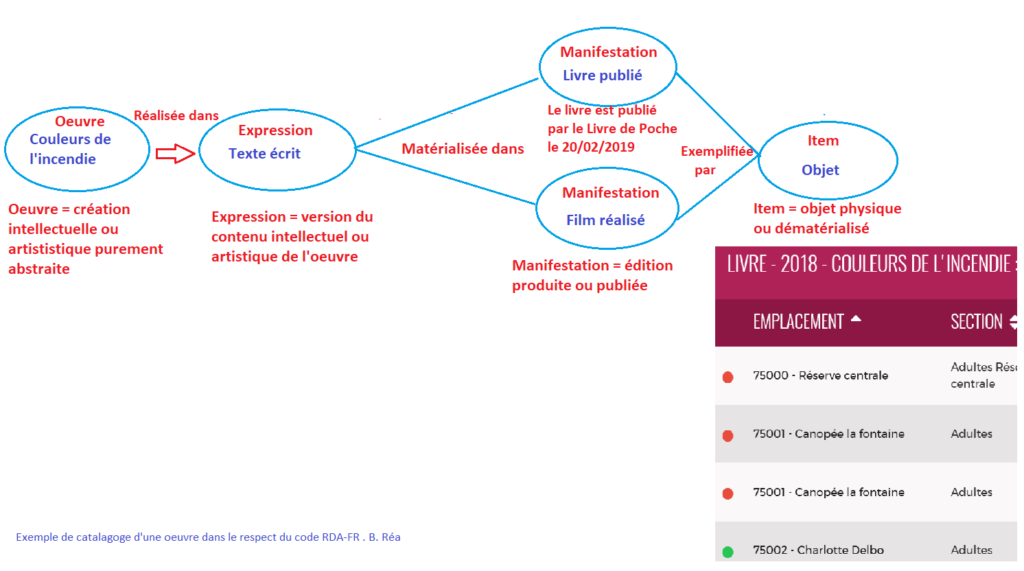

Comme précisé par Françoise Leresche et Vincent Boulet dans l’article RDA comme outil pour la transition bibliographique : la position française (2016), il s’agit de ménager une transition en douceur. Le principe des FRBR repose sur un modèle entités-relations. Les entités au sein de ce modèle sont

• Œuvre : œuvre individuelle de création intellectuelle (loi, programme informatique, donnée, texte juridique) ou artistique (textuelle, musicale, graphique, photographique, filmique, cartographique, en 3D), des compilations d’œuvres, des parties composantes d’œuvres ;

• Expression : réalisation d’une œuvre sous la forme d’une notation alphanumérique, musicale, chorégraphique, sonore, visuelle, objectale, etc. ;

• Manifestation : matérialisation / publication d’expression(s) d’oeuvre(s) ;

• Item : exemplaire isolé d’une manifestation en un ou plusieurs volumes. » (Raup, 2016).

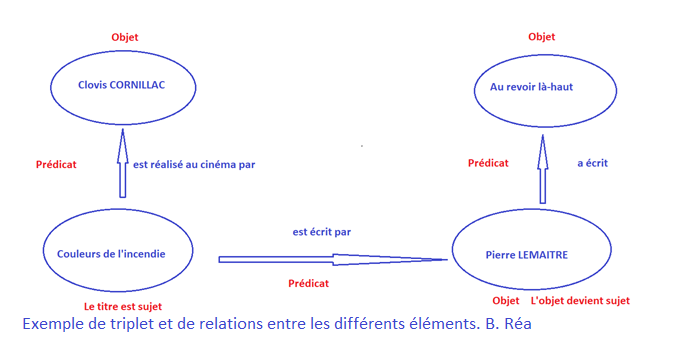

Ce modèle est à présent obsolète et a été remplacé par le Library Reference Model – Modèle de Référence pour les Bibliothèque (LRM), « modèle conceptuel publié par l’IFLA en 2017, conçu pour être utilisé dans le web de données et promouvoir l’utilisation des données bibliographiques. Il remplace les trois modèles FRBR, FRAD et FRSAD qu’il fusionne en résolvant les incohérences qui existaient entre ces modèles développés séparément. Modèle générique, il permet des extensions selon une granularité plus ou moins fine de l’information bibliographique, selon les implémentations et les règles de catalogage6. » Les technologies du web sémantique sont reprises par l’adoption du langage et modèle de graphe destinés à décrire de façon formelle les ressources Web et leurs métadonnées. La grammaire du web sémantique repose sur la construction de triplets aboutissant à des ensembles, les graphes. Le triplet est la plus petite unité de données du graphe, il est composé d’un sujet, d’un prédicat et d’un objet.

Exemple ci-dessous avec le livre Couleurs de l’incendie écrit par Pierre Lemaître.

Le titre est sujet de plusieurs objets ; quant à l’auteur, il est objet et sujet. Plusieurs triplets sont donc présents dans ce schéma et représentent le début d’un graphe.

À la suite de la construction de ce modèle dans lequel l’œuvre devient le concept central, la question qui s’est imposée portait sur le passage d’un monde de normalisation des notices à un autre adapté à la logique du Web, dans lequel les données sont structurées afin de les partager et prenant en compte le modèle FRBR (Leresche & Boulet, 2016).

Le RDA-FR sera donc adopté en France en tant que nouveau code à appliquer au sein des bibliothèques permettant ainsi d’établir des règles françaises de catalogage adaptées au contexte du Web. « Le code RDA-FR est la transposition française du code RDA (Resource Description and Access), code de catalogage anglo-saxon à vocation internationale paru en 2010 et révisé en 2019. Dans le cadre de l’Afnor, le groupe Normalisation « RDA en France » de la Transition bibliographique a été mandaté pour adapter le nouveau code de catalogage aux pratiques et aux spécificités françaises. RDA-FR remplace progressivement les normes Afnor. Il s’appuie sur le modèle IFLA LRM (Library Reference Model) et définit une nouvelle approche du catalogage adaptée à l’environnement actuel des bibliothèques, dominé par le web7. »

« Conçu pour faciliter la recherche d’informations sur une ressource documentaire dans le contexte des technologies du web, le nouveau code de catalogage RDA-FR vise à ce que la description bibliographique et sa structuration répondent mieux aux différentes tâches des utilisateurs en ligne (trouver, identifier, choisir, obtenir, naviguer)8. »

Ce nouveau code permet de cataloguer la manifestation (l’édition produite ou publiée) et de construire des relations avec l’œuvre et ses expressions.

L’information bibliographique dans RDA respecte le modèle IFLA-LRM (évolution du modèle FRBR) et repose sur un réseau de relations comme indiqué dans le schéma ci-dessus. La publication par le Livre de Poche en 2019 est une manifestation de l’œuvre de Pierre Lemaître Couleurs de l’incendie dont plusieurs exemplaires (item) se trouvent dans différentes bibliothèques. « La relation de sujet (indexation matière ou Dewey) se fera uniquement au niveau de l’œuvre. Le catalogueur n’aura plus à « réinventer » une indexation déjà créée pour cette œuvre9. »

Cette évolution qui semble essentielle pour les deux grandes agences françaises est-elle néanmoins considérée comme importante, voire mise en œuvre dans le monde de la lecture publique ?

Dans les bibliothèques et CDI : quelles retombées pour les usagers ?

Dans un article écrit par Fabrice Papy (PU université de Lorraine) et Edwige Pierrot (ATER université Aix-Marseille) La « transition bibliographique » en France : à qui profite le changement ?, la question est posée. Les auteurs s’interrogent sur l’ensemble des changements inhérents à ce programme laissant supposer que « l’exposition des données sur le Web serait malaisée, voire impossible, hors FRBRisation des catalogues. Or, depuis 1997, bien des technologies Web et des procédés de traitement ont mûri et les initiatives conduites par l’OCLC et l’ABES sur ces bases montrent que la transcription de la structure et des données des catalogues vers le Web des données est possible depuis plusieurs années. Pourtant, les bibliothèques municipales, généralement attentives à leurs usagers et soucieuses d’améliorer leurs services, n’ont pas encore réussi à s’emparer de ces évolutions technologiques destinées à soutenir de probables usages numériques qui restent encore à identifier. » (Papy & Pierrot, 201810).

S’agissant donc des bibliothèques ou des CDI, il y a lieu de s’interroger sur l’impact que ces changements auront sur l’usager. Toujours pour ces mêmes auteurs,

« il ne s’agit pas ici de remettre en question ici la pertinence de la famille de modèles FRBR qui a fait l’objet, pendant et après sa finalisation de nombreuses publications qui, en leur temps, ont souligné ses avantages et ses limites en fonction de contextes d’utilisation précis. La FRBrisation pour l’amélioration des usages et l’exposition des données sur le Web constitue un prétexte acceptable que les deux agences bibliographiques françaises ont élaboré pour orienter une stratégie globale du changement dont elles bénéficieront directement en les consacrant comme intermédiaire et fournisseurs de services et de données complémentaires pour les catalogues FRBRisés des bibliothèques. » (Papy & Pierrot, 2018).

Une prise en compte des usagers comme des implications budgétaires est nécessaire, et ce, parce qu’il convient de favoriser des lieux dans lesquels les espaces sont à construire avec ceux qui les fréquentent.

Ainsi nous devons peut-être, en notre qualité de professeurs documentalistes, maintenir notre connaissance sur les outils de gestion dont nous faisons usage au quotidien mais également nous affranchir d’un certain nombre de contraintes qui viendraient perturber nos activités pédagogiques et de gestion. Pour toutes ces raisons, les éditeurs de nos outils de gestion assurent un travail garantissant une évolution allant dans le sens d’une amélioration des fonctionnalités pour tous les utilisateurs, usagers et professeurs documentalistes.

D’après l’enquête annuelle TOSCA de 2023 (98 % du marché et 110 logiciels pour bibliothèques), il n’y a « pas de nouvelle solution sur le marché, mais une amélioration de l’offre existante et une progression de l’open source, en attendant la transition bibliographique et les nouvelles normes de catalogage ».

« PMB Services va mettre PMB en conformité avec le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA). Grâce à un financement participatif, le module de diffusion et sélection de l’information sera entièrement refondu avec la possibilité de traiter tant les contenus éditoriaux du portail que les notices issues du catalogue ou des contenus de veille documentaire. PMB Services indique engager par ailleurs une réflexion sur l’écoconception. Réseau Canopé Pôle solutions documentaires a amélioré l’ergonomie des interfaces publiques d’e-sidoc avec notamment l’implémentation de la police Marianne et la refonte des interfaces de recherches experte et avancée. Une nouvelle version mobile a également été livrée. Un nouveau workflow est proposé pour l’administration des avis de lecture rédigés par les utilisateurs du portail. E-sidoc héberge désormais les métadonnées des articles de Brief.science, des vidéos d’ARTE Campus et des livres numériques des plateformes de Scholarvox CDI (édité par Cyberlibris) comme de BiblioAccess (édité par Numilog). L’interopérabilité avec Pronote a connu de nouveaux développements. En 2023, e-sidoc hébergera les métadonnées de Mémodocnet, base référençant des sites ou des parties de site internet sélectionnés sur la base de critères tels que la complémentarité avec les programmes scolaires, l’adéquation avec les sujets de recherche des élèves ou les compétences de lecteur requises pour une exploitation en autonomie par les élèves. Le support des fonctions de BCDI par un e-sidoc augmenté est annoncé pour 2024. » (Asselin & Maisonneuve, 2023, p. 7511).

Nous avons pensé également qu’il était important d’interroger Canopé Poitiers afin de comprendre comment se situait l’évolution de BCDI dans cette transition et nous vous livrons ci-dessous la réponse qui nous a été donnée par Christelle Fillonneau, directrice du pôle national Solutions documentaires (Réseau Canopé – Direction territoriale Nouvelle Aquitaine) :

« Réseau Canopé via son pôle Solutions documentaires suit avec attention les travaux menés sur la transition bibliographique et notamment les évolutions induites par les trois chantiers les plus structurants : la validation du modèle IFLA LRM, la publication du format d’échange Unimarc LRM et la publication prochaine du manuel de catalogage RDA-FR.

Pour travailler autour de ces sujets, le pôle Canopé Solutions documentaires a été plusieurs fois en interaction avec des représentants du programme national Transition bibliographique. Par ailleurs, le pôle échange régulièrement avec la société Electre Data Services qui détient une expertise éprouvée du modèle LRM pour l’avoir mis en œuvre dans sa base de production et dans sa nouvelle version d’Electre (Electre NG). Dans le cadre de leur partenariat d’édition, Electre et le pôle déclineront très prochainement ce modèle dans le service MémoElectre Plus. Depuis quelques années, il est à souligner que les catalogues de CDI, accessibles depuis e-sidoc, évoluent de manière majeure avec la multiplication des ressources numériques acquises par les établissements. Par ailleurs, Canopé Solutions documentaires travaille actuellement sur un projet qui consiste à remplacer le logiciel BCDI pour proposer à terme de nouvelles fonctionnalités bibliothéconomiques au sein d’un espace numérique unifié. Il s’appliquera à prendre en compte les prochaines normes de description bibliographique dans ce futur service pour optimiser/alléger le travail de catalogage des professeurs documentalistes et réaliser des interfaces à destination des publics des CDI qui rendent compte de la richesse et de la pertinence des fonds documentaires physiques comme numériques. » (Fillonneau, 2023).

Cette transition, très certainement nécessaire au regard de l’évolution de l’accès à l’information, ne doit pas être source d’inquiétude parce qu’elle sera intégrée dans l’évolution de nos outils et même si elle ne concerne pas les professeur·e·s documentalistes dans l’immédiat, elle est cependant à connaître et à suivre avec intérêt parce qu’elle s’intéresse aux disciplines, situées au cœur de notre activité, à savoir la documentation et les sciences de l’information et de la communication.