Des pratiques participatives à plusieurs niveaux

Au niveau national, des relations de confiance entre les expertes et les référents académiques

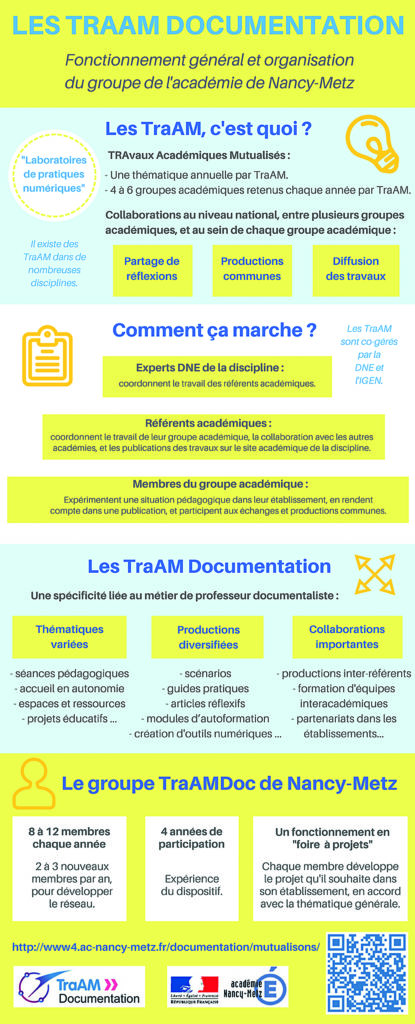

Chaque année, les TraAM documentation comportent des groupes d’académies nouvelles et d’autres plus expérimentées. La réunion entre les expertes et les référents des groupes académiques en début d’année scolaire est importante pour souder l’équipe et expliciter les attendus. Ensuite, de nombreux échanges ont lieu par mail, visio-conférence et téléphone. Les expertes et référents expérimentés sont attentifs à créer un climat détendu et confiant tout au long de l’année, ce qui s’avère essentiel pour la réussite du projet, afin que chacun ose partager ses difficultés, interrogations, déceptions, idées de développement. Cette relation de confiance entre les différents coordonnateurs se traduit par la liberté offerte aux référents et membres des groupes académiques de proposer de nouvelles façons de fonctionner. C’est en cela que les TraAM peuvent être véritablement considérés comme une pratique participative, dans le sens où les membres peuvent influer sur l’organisation du dispositif. A titre d’exemple, cette année P. Chambaud (référente TraAM Documentation pour la Guyane) et L. Lemoine (référente TraAM Documentation pour Nancy-Metz) ont pu réaliser une enquête auprès de différents référents et experts des autres TraAM au sujet de la collaboration interacadémique, et publier un document proposant des pistes d’amélioration quant à son organisation : « 1001 façons de constituer une équipe interacadémique »1.

Selon la thématique de l’année, nous proposons également des projets ouverts aux professeurs documentalistes qui ne participent pas officiellement aux TraAM. Cette année, l’initiative #ouvronsnosCDI2 – inspiré de #ouvronsnosclasses de Prim à Bord – a été impulsé par Caroline Soubic et Géraldine Mocquais (Nice) ainsi que par Caroline Vernay (Orléans-Tours). Elle permet de partager sur Twitter ou Instagram son expérience de réaménagement d’espaces info-documentaires. L’objectif est de créer une banque d’images collaborative pour enrichir les réflexions de chacun sur ce sujet.

Enfin, il est possible de suivre l’avancée des TraAM Documentation tout au long de l’année grâce aux publications régulières sur Eduscol Documentation, mais également sur Twitter grâce au hashtag #TraAMDOC.

Au niveau inter-académique, des équipes qui mutualisent et/ou co-construisent

Au premier trimestre, chaque membre des TraAM Documentation est associé à des membres d’autres académies pour former des équipes de 2 à 6 membres. Chaque équipe est incitée à réaliser une production commune de son choix, pour développer une réelle collaboration. Mais c’est à ce niveau (équipes inter-académiques) que les pratiques collaboratives et participatives sont les plus difficiles à réaliser, pour de multiples raisons : décalage de calendrier, projets et objectifs finalement trop éloignés les uns des autres, manque de communication, manque de temps.

Ad minima, chacun informe les autres membres de son équipe de l’avancée de son projet. Le plus souvent, les collaborations consistent en une mutualisation des ressources théoriques, outils numériques utilisés et partages de réflexions, généralement riches et appréciés des participants. Ce type d’échanges peut conduire à une petite production commune pour rendre lisibles ces mutualisations. Dans le meilleur des cas, on assiste dans les équipes à de véritables co-constructions d’envergure : un scénario écrit à plusieurs mains et testé dans différents établissements, des projets impliquant des communications entre les élèves de plusieurs établissements, des «guides pratiques » détaillés ou des articles réflexifs poussés, etc.

La qualité des collaborations inter-académiques dépend de nombreux facteurs. Elles sont plus ou moins facilitées selon la thématique de l’année, la priorité donnée au travail dans l’académie, de l’intérêt pour la production commune que chaque équipe décide de créer, de la présence d’un membre moteur dans l’équipe… En fonction de ces facteurs, ces collaborations peuvent être vécues comme chronophages et superflues par certains, tandis que d’autres vont considérer qu’il s’agit-là du plus grand intérêt des TraAM Documentation.

Au niveau académique, des échanges internes efficaces et une recherche d’ouverture

Si les collaborations inter-académiques s’avèrent quelques fois difficiles, le travail mené au sein des groupes académiques est toujours efficace. Ces échanges permettent le développement des compétences professionnelles de chaque membre car il s’agit généralement d’un groupe moteur en documentation au sein de chaque académie.

A Nancy-Metz, nous sommes attentifs depuis la création du groupe TraAM Documentation à développer des liens avec d’autres dispositifs académiques : le groupe comporte des chargés de mission de la DANE (Délégation Académique au Numérique Éducatif ), un membre du CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information), et des intervenants en formation continue. Nous tentons chaque année d’impulser des collaborations avec ces différents services en fonction de la thématique annuelle. A titre d’exemple, cette année, nous avons créé une présentation interactive3 explicitant les différentes réflexions et ressource du groupe sur le thème des espaces participatifs actuels (fablabs, makerspaces, tiers-lieux…) ainsi que sur la méthode du Design Thinking. Cette présentation a été intégrée au parcours M@gistère « Vers des 3C solidaires », ouvert à l’inscription pour tous les professeurs-documentalistes de l’académie. De même, le groupe TraAM Documentation a été à l’initiative d’une rencontre de tous les enseignants impliqués dans les différents TraAM de l’académie, rencontre organisée par la DANE et reconduite les années suivantes.

Mais c’est le manque de temps des membres du groupe TraAM Documentation de Nancy-Metz qui est la plus grande difficulté de ce mode de fonctionnement : en effet, la plupart d’entre nous étant impliqués dans d’autres dispositifs académiques, nous ne pouvons donner plus d’ampleur aux projets TraAM ou développer les collaborations extérieures, ce qui peut engendrer une certaine frustration.

Freins et leviers

On retrouve dans les TraAM Documentation les mêmes avantages et inconvénients que dans d’autres pratiques participatives ou collaboratives, mais les plus-values sont réelles en termes de motivation, de créativité, d’échanges et d’ouverture professionnels.

Des difficultés d’organisation

Les principaux inconvénients sont surtout prégnants dans la collaboration inter-académique, même si on peut les retrouver dans une moindre mesure à d’autres niveaux : la liberté offerte par les TraAM Documentation amène par moment un fonctionnement flou et fluctuant, qui peut déstabiliser les nouveaux membres et les nouveaux référents. La première participation peut être difficile, on ne comprend pas immédiatement ce que l’on vient d’intégrer et comment y trouver sa place, alors même qu’il faut s’adapter au rythme de travail soutenu tout au long de l’année. L’implication, les projets, les objectifs et le calendrier de chacun sont souvent très différents, ce qui peut nuire fortement aux différentes collaborations. Cela aboutit parfois à quelques collaborations artificielles, peu porteuses de sens.

Les non-participants peuvent également avoir des difficultés à s’approprier les résultats des travaux car les TraAM Documentation impliquent une cinquantaine de personnes, qui publient des productions variées tout au long de l’année, sur différents canaux de diffusion. Il est parfois compliqué de s’y retrouver quand on ne fait pas partie du dispositif.

Un fonctionnement néanmoins efficace

Malgré ces éléments à prendre en compte, la très grande majorité des participants y voit beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients : la confiance et la grande liberté d’action des TraAM est une réelle plus-value. Ce climat particulier est source de grande motivation et de créativité. Nous ne savons jamais à l’avance quel sera le point fort des TraAM Documentation : les projets en établissements, les collaborations intra ou inter-académiques, le travail entre experts et référents, ou la diffusion des travaux… C’est différent chaque année. Nous sommes dans un partage d’expérimentations qui peuvent prendre des directions imprévues au fur à et mesure des échanges et de l’avancée des travaux.

La nécessité d’expérimenter concrètement nos projets au sein de nos établissements est très efficace : on retrouve le principe du « learning by doing », renforcé par les échanges avec les autres membres sur nos projets. En effet, ces discussions et productions nous poussent à intellectualiser nos pratiques, à rechercher des ressources théoriques, à expliciter nos choix pour que les autres comprennent nos objectifs et questionnements. Le partage de réflexions autour d’une thématique commune est indéniablement un point fort des TraAM Documentation.

Une ouverture professionnelle

De façon plus générale, les TraAM Documentation permettent l’ouverture de chacun car nous intégrons un réseau, voire des réseaux, avec toute la richesse que cela implique. C’est en cela que nous pouvons faire un parallèle avec la notion de communauté que l’on retrouve dans d’autres pratiques participatives : les TraAM sont basés sur l’implication et la créativité de ses membres. Grâce à ceux-ci, nous nous rapprochons de nombreux professeurs-documentalistes passionnés, qui sont des sources de soutien, d’émulation et de motivation. Et nous pouvons les rencontrer ou les solliciter à d’autres occasions et dans d’autres dispositifs.

Cela permet également de mieux connaître les orientations, le fonctionnement, les personnes et les ressources des services liés aux TraAM (DNE – direction du numérique pour l’éducation -, formation continue, salons éducatifs, partenaires de l’Éducation Nationale…) : toutes ces informations donnent plus de cohérence à nos projets. Enfin, et ce n’est pas négligeable, cela nous fait sortir de notre CDI. C’est une ouverture importante qui contribue au maintien de notre motivation pour notre métier.

Etudes et d’expérimentations du groupe Nancy-Metz

Les TraAM 2016-2017 : « Créativité et coopération en documentation »

La thématique des TraAM 2016-2017 « Créativité et coopération en documentation » a initié le travail collectif autour des pratiques participatives du groupe de Nancy-Metz. Nous avons cherché à développer l’engagement, l’expression, la confiance en soi, l’empathie, et l’ouverture d’esprit chez les élèves, via des expérimentations concrètes.

La thématique des TraAM 2016-2017 « Créativité et coopération en documentation » a initié le travail collectif autour des pratiques participatives du groupe de Nancy-Metz. Nous avons cherché à développer l’engagement, l’expression, la confiance en soi, l’empathie, et l’ouverture d’esprit chez les élèves, via des expérimentations concrètes.

Une des pistes de travail concernait la diversification des productions proposées aux élèves à travers la création d’anaglyphes pour un festival de BD. L’une d’entre nous a travaillé sur la coopération dans un projet de construction d’un jeu de société impliquant de nombreuses classes et de nombreux adultes de son lycée. L’organisation des média scolaires en groupe collaboratif et/ou coopératif a également été interrogée, notamment à la manière d’une micro-société. Enfin, l’implication des élèves dans la vie du CDI et des espaces de vie scolaire a permis de se questionner sur les pratiques participatives que l’on pouvait mettre en place dans les établissements au quotidien : pour la restructuration d’un espace du CDI en lycée, la professeure documentaliste a utilisé la démarche des Biblio-remix afin d’impliquer les élèves dans ce réaménagement, et dans un collège une bibliothèque solidaire et un club « assistants CDI » ont été développés.

Le groupe a publié les expérimentations de chacun, mais également les échanges interacadémiques sous la forme d’articles réflexifs, car les réflexions partagées sur les thèmes de la créativité et de la coopération/collaboration ont été particulièrement riches cette année4.

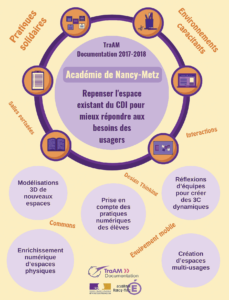

Les TraAM 2017-2018 : « repenser l’espace existant du CDI pour répondre aux besoins des usagers »

Pour faire le lien avec nos travaux de l’année précédente et en amont de la mise en œuvre de nos projets personnels, nous nous sommes interrogés sur les points communs des différents espaces créatifs et participatifs existants : fablabs, makerspaces, tiers-lieux…. Nous avons cherché à identifier des objectifs, valeurs et démarches communes, et avons publié un article à ce sujet sur le site académique de la Documentation de Nancy-Metz5.

Pour faire le lien avec nos travaux de l’année précédente et en amont de la mise en œuvre de nos projets personnels, nous nous sommes interrogés sur les points communs des différents espaces créatifs et participatifs existants : fablabs, makerspaces, tiers-lieux…. Nous avons cherché à identifier des objectifs, valeurs et démarches communes, et avons publié un article à ce sujet sur le site académique de la Documentation de Nancy-Metz5.

Le Design Thinking, qui permet d’impliquer les usagers dans toutes les étapes d’un projet, est la méthode proposée dans la thématique de l’année pour repenser les espaces existants du CDI. Cette méthode a l’avantage de permettre de réellement prendre en compte l’expression des besoins, envies, idées de la communauté éducative dans la redéfinition des espaces info-documentaires.

Chaque membre du groupe de Nancy-Metz a utilisé le Design Thinking tout en l’adaptant à son projet, pour permettre aux élèves d’imaginer un CDI idéal, redessiner le plan d’un futur 3C en vue d’un regroupement de deux collèges, réaménager des « bulles » existantes pour en faire des espaces multi-usages, imaginer de nouveaux espaces physiques, réaménager des espaces existants, interroger le rôle et l’équipement numérique dans l’établissement, réfléchir sur la complémentarité des différents espaces de vie scolaire. Le compte-rendu de ces expérimentations est disponible sous forme d’une présentation interactive sur le site académique de la Documentation de Nancy-Metz6.

Cette redéfinition des espaces en utilisant la méthode du Design Thinking a été particulièrement intéressante : nos travaux nous amènent à nous questionner sur le rôle à venir de nos CDI, mais interrogent également celui des autres espaces de vie scolaire, ainsi que l’aménagement de tous les espaces de l’établissement pour favoriser la créativité, la collaboration et l’engagement des élèves dans leurs apprentissages et dans leur quotidien scolaire. On retrouve ce questionnement dans les TraAM arts plastiques 2017-2018, dans les dispositifs nationaux Archiclasse7 ou #ouvronsnosclasses de Prim à Bord, ou encore dans des démarches partagées comme l’aménagement flexible en maternelle et primaire ou les biblio-remix.

Ces travaux interrogent aussi nos pratiques en tant que communauté éducative : la plupart d’entre nous n’a pas eu de difficulté à mobiliser les élèves, mais les autres membres de cette communauté ont été peu impliqués. De plus, les élèves ont majoritairement évoqué des besoins et envies qui dépassaient le strict cadre du CDI et de ses missions actuelles.

Afin que l’expression des élèves dans les collèges et lycées soit vraiment prise en compte et suivie d’effets concrets, il nous importera dans les années à venir de réfléchir à la sensibilisation de tous les acteurs des établissements scolaires à l’idée de communauté, et par là même de Communs, pour que tous agissent en fonction.