Lundi, 9h45. Lucas, un petit garçon de 6e, entre dans le CDI en larmes : « Monsieur, Enzo m’a dit que je ressemblais à une carotte… ». Bon, OK, on commence fort la semaine. Moi qui pensais naïvement que la rousseur n’était plus un sujet de moquerie depuis belle lurette, je m’aperçois que certains préjugés ont la vie dure… Je tente d’en savoir plus. «Ben, Enzo, il dit que je sens mauvais, et qu’on dirait que je suis tombé dans un pot de peinture… ». Euh, oui… Ben on va aller lui parler à Enzo, hein ? Et puis tu sais quoi, Lucas, moi je rêve d’avoir des cheveux comme les tiens !

Cliché, vous avez dit cliché ?

Sorcières, traîtres, femmes fatales ou souffre-douleur… les croyances populaires, les textes, puis les médias et les réseaux sociaux, associent régulièrement la rousseur à certains clichés tenaces, dont beaucoup de nos élèves souffrent. À l’image de la blonde idiote, ou du brun ténébreux, rousses et roux se voient régulièrement catalogués par une série de préjugés.

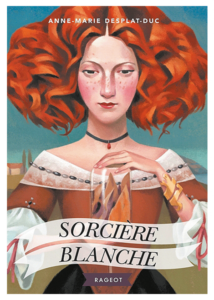

Longtemps, la rousseur a fait peur, associée à l’idée du mal, du feu, voire de l’enfer… Dans son roman  Sorcière blanche, Anne-Marie Desplat-Duc brosse le portrait d’une jeune femme qui va peu à peu découvrir qu’elle possède des dons étranges. Agathe de Préaut-Aubeterre est née dans une prison de Rennes à la fin du xviie siècle. Contrainte de suivre sa mère aux Caraïbes, Agathe est initiée aux secrets de la nature, aux pouvoirs des plantes. Mais la jeune femme marche sur des œufs : sa rousseur et ses connaissances lui font courir bien des dangers… Il lui faudra se battre pour en faire des atouts, et trouver sa place dans une société qui n’est pas franchement prête à l’accepter.

Sorcière blanche, Anne-Marie Desplat-Duc brosse le portrait d’une jeune femme qui va peu à peu découvrir qu’elle possède des dons étranges. Agathe de Préaut-Aubeterre est née dans une prison de Rennes à la fin du xviie siècle. Contrainte de suivre sa mère aux Caraïbes, Agathe est initiée aux secrets de la nature, aux pouvoirs des plantes. Mais la jeune femme marche sur des œufs : sa rousseur et ses connaissances lui font courir bien des dangers… Il lui faudra se battre pour en faire des atouts, et trouver sa place dans une société qui n’est pas franchement prête à l’accepter.

Ces craintes associées à la rousseur ont la vie dure. Et se sont transformées petit à petit en méfiance, en moqueries, voire en dégoût. Parfois jusqu’au rejet et la violence. Dans le roman Signe distinctif roux, d’Anouk Bloch-Henry, Harold en fait chaque jour l’amère expérience. Il a probablement entendu à peu près tout le catalogue des insultes et des moqueries sur la couleur de ses cheveux. Des blagues, bien entendu, de très bon goût, dont ses camarades usent et abusent parfois sans véritablement en saisir la portée. D’autres attaques se font plus violentes, et, porté par les réseaux sociaux, c’est un véritable hallali qui s’orchestre peu à peu. Si les groupes se contentent au départ d’insultes groupées, très rapidement la situation dégénère, et c’est l’escalade de la violence. Heureusement, Harold pourra compter sur ses amis pour lutter. Abordant le thème du harcèlement et de la négation de la différence, ce roman met le doigt sur les comportements des adolescents lorsqu’ils sont portés par le groupe, dans l’excitation du moment. Un roman fort.

Les moqueries, Mylène en a également beaucoup souffert dans le roman M comme…3 de Yaël Hassan. Si son passage à l’école primaire a été plutôt tranquille, les choses se gâtent au collège : les insultes se font plus fréquentes, et même les meilleures amies de Mylène finissent par lui tourner le dos. Mais Mylène a une idée. Elle propose aux adultes de son collège de mettre en place un système de médiation pour améliorer les choses. En devenant médiatrice, elle découvrira qu’il n’est pas simple de gérer les conflits, mais qu’il suffit souvent d’un peu de calme et de communication pour améliorer les choses. Chaque chapitre de ce roman s’ouvre sur un mot commençant par la lettre M : un fil directeur de lecture qui rend l’accès au texte particulièrement agréable.

Les moqueries, Mylène en a également beaucoup souffert dans le roman M comme…3 de Yaël Hassan. Si son passage à l’école primaire a été plutôt tranquille, les choses se gâtent au collège : les insultes se font plus fréquentes, et même les meilleures amies de Mylène finissent par lui tourner le dos. Mais Mylène a une idée. Elle propose aux adultes de son collège de mettre en place un système de médiation pour améliorer les choses. En devenant médiatrice, elle découvrira qu’il n’est pas simple de gérer les conflits, mais qu’il suffit souvent d’un peu de calme et de communication pour améliorer les choses. Chaque chapitre de ce roman s’ouvre sur un mot commençant par la lettre M : un fil directeur de lecture qui rend l’accès au texte particulièrement agréable.

Cette violence monte d’un cran dans le roman Le Monophone, d’Elisabeth Zöller. Sur la place d’une ville vient de s’installer un étrange gramophone géant. Appelé le «monophone», gardé par un groupe de personnes caractérisés par des chemises noires, il diffuse une musique qui rend les gens mystérieusement heureux. Peu de temps après son installation, le premier ordre arrive : toutes les personnes qui ont des taches de rousseur doivent se présenter près du monophone, et partent pour une destination inconnue qui leur est présentée comme un privilège. Puis ce sont les rousses et les roux qui sont appelés, suivis par les myopes… Mais personne ne revient, et l’angoisse et le doute commencent à gagner la population. Les chemises noires sont de plus en plus violents. Des groupes se créent, on tente d’embrigader les enfants et les adolescents; peu à peu, la résistance s’installe… Dans ce roman dont l’allusion au nazisme est à peine voilée, les habitants d’une paisible ville découvrent peu à peu l’horreur cachée derrière de belles paroles. Quand une simple différence de couleur de cheveux peut mener au pire. Un récit glaçant.

Rebelle(s) ?

La rousseur est souvent associée à l’idée de caractère fort, indépendant, voire de meneur. On pensera bien entendu immédiatement à Zora la rousse, qui a enchanté nos après-midi au début des années 1980 (je vous parle d’un temps…). Mais qui se rappelle qu’avant d’être une série télévisée, Zora la rousse est un roman de Kurt Held ? On suit dans ce roman les aventures de cette jeune fille « meneuse de bandes », en Croatie, sur la côté dalmate. Un groupe d’orphelins qui vivent comme ils le peuvent dans une forteresse, et passent une partie de leur temps à jouer des tours aux habitants qui les considèrent comme des sauvages… Une histoire inspirée de personnages réels, que Kurt Held avait rencontrés lors d’un voyage en Croatie en 1941. En version française, le roman parut tout d’abord en 1959 sous le titre Zora la rouquine, puis en 1980 sous le titre Zora la rousse et sa bande, aux éditions L’école des loisirs. La chevelure flamboyante de Zora semble être un écho à son caractère. Elle mène sa troupe de main de maître. Et comme le dit l’inoubliable générique : « Zora rebelle, Zora l’espoir t’appelle, toi la sauvageonne au coeur pur ». Un ouvrage désormais épuisé. Une réédition, l’école des loisirs ?

Boby également a des allures de jeune caïd dans le roman Mado m’a dit, de Christophe Leon. La description qu’en fait l’auteur est sans équivoque : «Petit. Teigneux. Le poil roux. Le genou cagneux. Les cheveux hirsutes. Des dents plantées de travers.» Entre son physique et son histoire – il est «né Souzixe» –, Toby semble devoir attirer les moqueries. Mais son charisme et sa couleur de cheveux le rendent également mystérieux, attirant, et toutes les filles du collège en sont folles. Aussi, lorsqu’il croise la route de Mado, une vieille dame hors du commun, leurs destins semblent croisés. Tous deux ont subi le rejet, les railleries. Une étonnante amitié commence entre ces deux personnages que tout semblait pourtant opposer au départ. Un roman choc, coup de poing. Une ambiance parfois pesante, oppressante, à l’image des tourments que vivent Boby et Mado.

La rousseur comme atout !

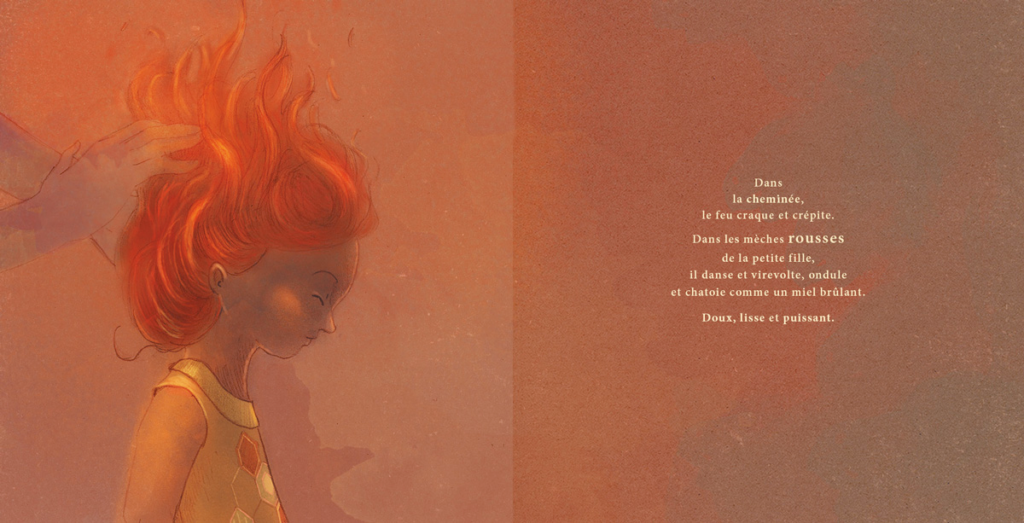

Mais si les clichés ont la vie dure, la rousseur semble prendre une revanche bien méritée. Dans le très bel album La Couronne, illustré par Annelise Heurtier, sur un texte d’Andrea Alemanno, Lou découvre à ses dépens ce qu’être rousse peut vouloir dire. Lors d’un cours de danse, une nouvelle élève, à la blondeur éblouissante, est totalement choquée qu’une jeune fille rousse puisse faire partie du spectacle de danse. Sa rousseur pourrait gâcher l’harmonie colorée des tutus et des chignons ! Bouleversée, la jeune fille se coupe les cheveux. Mais lors d’un spectacle à l’opéra, Lou est subjuguée par la danseuse étoile. Une danseuse magnifique, qui reçoit une salve d’applaudissements, et dont la longue chevelure rousse se dévoile à la fin du spectacle… Lou comprend alors que ses cheveux peuvent être un indéniable atout. Un album magnifique, dans lequel les personnages baignent dans une ambiance colorée riche en couleurs, dans des camaïeux d’orange, de rouge et de brun.

Car la rousseur est également associée à la créativité, l’originalité, la puissance. Des qualités plebiscitées dans nos sociétés modernes, et que de nombreuses œuvres de littérature jeunesse mettent en avant. Dans l’album Thomas la magicien, de Sébastien Perez et Clément Lefèvre, le jeune Thomas a reçu un héritage pas forcément simple à porter : il s’appelle Thomas Edison. Pour lui, il n’y a aucun doute : il sera aussi créatif et inventif que son illustre prédécesseur ! Mais tout ne se passe pas comme prévu. À l’école, Thomas est différent. Mais sa rousseur ne semble pas un problème. Au contraire, elle entretient son image de savant surdoué et étourdi. D’inventions farfelues en situations gênantes, Thomas finira par découvrir son véritable talent… Cet album, de grand format, est un régal de lecture. Les couleurs chatoyantes, la douceur du trait créent une ambiance feutrée, riche et chaude, qu’il est difficile de quitter.

Deux incontournables

Impossible, bien entendu, de ne pas mentionner le petit Poil de carotte, de Jules Renard. Et nous avons choisi aujourd’hui une bande dessinée inspirée du roman autobiographique. Poil de carotte, de Lemoine, Cécile et Mariacristina Federico, relate l’histoire de ce jeune garçon, souffre-douleur de sa mère, et que son père ne comprenait guère. Mis de côté pour sa rousseur, c’est à lui qu’échoient la plupart des corvées. Dans un camaïeu de brun et d’orangé, cette belle bande-dessinée propose un agréable moment de lecture, et permet une découverte différente de ce personnage.

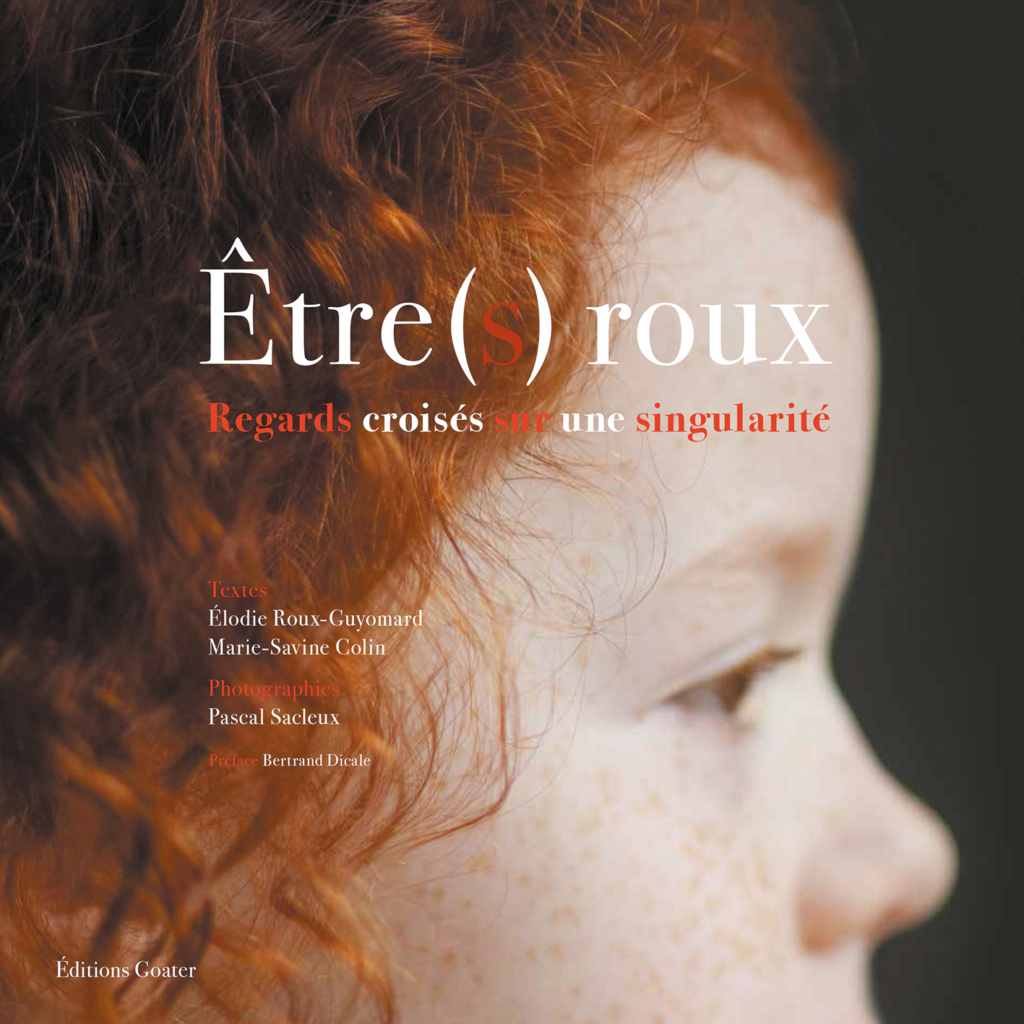

Coup de coeur final pour le documentaire Être(s) roux, regards croisés sur une singularité, aux éditions Goater. Ce bel ouvrage propose de nombreux témoignages, nous permettant de découvrir comment jeunes et moins jeunes ont vécu et vivent aujourd’hui leur rousseur. La rousseur dans l’art, dans les réseaux sociaux, dans l’Histoire… Une approche très intéressante, richement documentée et illustrée font de ce livre un ouvrage indispensable dans nos rayons.