Après un long oubli, La Commune de Paris, 1871, fait désormais partie des programmes d’enseignement. L’association Les amies et amis de la Commune de Paris propose des ressources pédagogiques (expositions et spectacle vivant) qui peuvent servir de support à cet enseignement dans plusieurs disciplines : histoire, arts plastiques et littérature, et à plusieurs niveaux. Une présentation détaillée de leur contenu permet d’en apprécier la pertinence comme illustration d’enseignement ou points de départ de débats.

L’actualité sociale et politique de la Commune de Paris, 1871

Malgré sa courte durée et ses contradictions, la Commune de Paris a expérimenté des formes de démocratie et de gouvernance qui, aujourd’hui encore, sont revendiquées dans divers mouvements sociaux. À l’occasion de l’anniversaire des 150 ans de la Commune, la montée au Mur des fédérés au cimetière du Père Lachaise, cérémonie annuelle qui perpétue le souvenir des communards, a connu un immense succès, montrant ainsi, à plusieurs siècles de distance que ses apports sont toujours vivants.

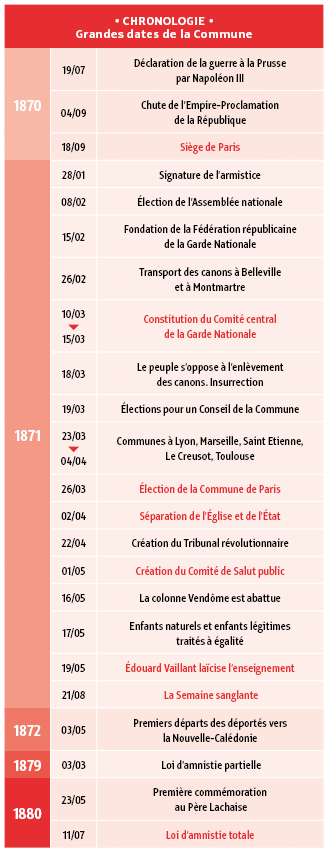

Pendant 72 jours (cf. Encadré chronologie), elle a expérimenté la souveraineté populaire, le gouvernement direct, l’autonomie communale, la séparation de l’Église et de l’État et la République une et indivisible : autant de valeurs, qui peuvent inspirer des jeunes aujourd’hui et des peuples de différents pays.

Les révoltes récentes, Nuit Debout, la Commune de Tolbiac, les Zadistes de Notre-Dame-des-Landes, les Gilets Jaunes ne s’en réclamaient-elles pas ? On a pu lire sur les murs : « Mai 68 on s’en fout, on veut 1871 ». Elles puisent dans cette volonté de partager le pouvoir d’agir des formes de démocratie directe qui font défaut aujourd’hui.

L’influence ne s’arrête pas à l’hexagone mais touche d’autres pays. Chaque fois qu’un groupe ou un peuple se dresse contre l’injustice ou l’oppression, la Commune est sollicitée : en Russie en 1905 et 1917, à Shangaï en 1927 et 1967, à Barcelone en 1936, en Corée, au Mexique, ou encore par les femmes kurdes en Syrie, et celles d’Oakland en Californie en 2011 (figure 1).

Une association qui préserve la mémoire de la Commune de Paris, 1871

Une association, Les amies et amis de la Commune de Paris, entretient la mémoire de cet événement dans un esprit d’éducation populaire et développe plusieurs actions en ce sens.

Les origines de l’Association

Dix ans après la Semaine sanglante, en 1880, qui marqua la défaite de la Commune, la République de Gambetta vote l’amnistie totale. Le risque alors est celui de l’amnésie. Tourner la page sur ces luttes populaires ne pouvait s’envisager. Pour éviter d’occulter la mémoire et l’héritage politique, en 1882, l’association Les amis de la commune de Paris 1871 est créée. Elle est la plus ancienne des organisations du mouvement ouvrier français.

Dans un premier temps, de nombreuses sociétés, à l’étranger et en France, ont porté secours aux proscrits, exilés ou déportés, et à leur famille. L’urgence était de soutenir les réfugiés et de les aider à réintégrer une vie sociale et professionnelle.

La plus connue de ces sociétés, La solidarité des proscrits de 1871, est fondée en 1882 par Henri Champy (1846-1902), doreur sur métaux, membre de l’Internationale et du Comité central de la Garde Nationale, membre du comité de subsistance de la Commune de Paris.

En 1889 apparaît la Société fraternelle des anciens combattants de la Commune. D’autres suivront. Toutes font renaître les banquets, célèbrent les anniversaires, les montées au Mur des fédérés et relancent les chansons.

Après un temps de mise en sommeil, l’association reprend vie dans les années 1960 et se signale par un travail d’archives, la réfection des tombes de communards. Son essor sera amplifié par la parution d’une revue, l’achat d’un local et l’organisation d’une bibliothèque. La multiplication de comités locaux est aussi le signe d’un renouveau et répond à l’intérêt de nouveaux publics (figure 2).

L’association aujourd’hui

« Elle perpétue les idéaux de la Commune et fait connaître son œuvre prémonitoire : école laïque, séparation de l’église et de l’état, interdiction du travail de nuit, émancipation des femmes, reconnaissances des étrangers comme citoyens, autogestion des entreprises… Un idéal d’une actualité brûlante dans un monde inégalitaire, dominé par le pouvoir de l’argent. » C’est ainsi que l’association se présente sur son site. (https://commune1871.org/)

Et ses actions sont cohérentes avec ses objectifs, puisqu’elle propose :

• Expositions, colloques, débats

• Rencontres dans les quartiers, les entreprises, les établissements scolaires

• Visites de Paris et des lieux qui retracent le parcours des communards (Paris Communards)

• Édition de textes, brochures, ouvrages retraçant l’épopée de la Commune

• Voyages d’étude

Trois commissions encadrent ces activités : la commission « culture » pour les expositions et les visites, la commission « littérature » pour le recensement bibliographique et la commission « fêtes et patrimoine ».

Trois expositions et une pièce de théâtre

Sachant qu’une image vaut 1000 mots dans le domaine de la communication, les expositions proposées, par les panneaux facilement modulables et très documentés, sont une ressource pédagogique sans égal pour les enseignants.

Voici le contenu des trois expositions :

La Commune et la démocratie

La première exposition, celle du 150e anniversaire, rappelle les principes et les méthodes de la démocratie : le gouvernement du peuple par le peuple, une République laïque et sociale, pour les principes ; des représentants élus révocables, l’émancipation des femmes, la reconnaissance des étrangers comme des citoyens à part entière, la culture pour tous et des citoyens participants aux actions à travers des clubs et des commissions pour que soit toujours vivante la démocratie.

Si elle n’a pas eu le temps d’élaborer un véritable programme ou de rédiger une constitution, elle nous a légué un état d’esprit, énoncé dans les « Recommandations du Comité central de la Garde Nationale » (26 mars 1871).

Ainsi s’énonce le contenu des 9 panneaux :

Introduction/ Gouverner sans chefs/ La Fédération de la Garde Nationale/ La souveraineté du peuple ne peut jamais s’abdiquer/ Une démocratie vivante/ Le gouvernement de la Commune/ La démocratie au travail/ Les conditions d’une démocratie citoyenne/ Les luttes et les espoirs des peuples du monde entier

La Commune a surtout expérimenté une démocratie qui non seulement s’appuie sur des élections, mais veut instaurer un style de vie quotidienne qui abolit les clivages et contribue à transformer en continu la société.

Les Arts et la Commune

La deuxième exposition concerne les Arts et le rôle de Courbet pour qui la Commune constitua une rupture qui fut suivie d’un engagement total. Président de la commission pour la sauvegarde des œuvres d’art, en 1870, il est élu au conseil de la Commune et jeté en prison après la victoire des Versaillais. Dans une lettre à Jules Vallès, il écrit : « après 30 ans de vie publique, révolutionnaire, socialiste, pacifique… constamment occupé de la question sociale …pour arriver à ce que l’homme se gouverne lui-même dans ses besoins » (cité par Valérie Bajou, Cohen et Cohen éditeurs, 2019).

Quatre cents artistes fondent la Fédération des artistes dont le but est de promouvoir la libre expression de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges.

Courbet en est le président et il affirme que la culture n’est pas une marchandise et doit être accessible à tous (figure 3).

Les Femmes et la Commune

La troisième exposition, sur les femmes, évoque la figure de Louise Michel qui, la première, a réclamé des armes pour lutter auprès de ses camarades, a soutenu la lutte des Kanaks et s’est consacrée à leur éducation lors de sa déportation au bagne de Nouvelle-Calédonie (figure 4).

De nombreuses personnalités souvent inconnues sont mises en lumière : Elizabeth Dmitrieff, Nathalie Le Mel, Anna Jaclard, Paule Minck, Sophie Poirier. Elles ont créé l’Union des femmes et revendiqué l’égalité des salaires hommes/femmes, le droit au travail et à la formation professionnelle pour les filles et la reconnaissance de l’union libre.

Elles qui n’avaient rien à perdre tant leurs conditions de cantinières, ou de blanchisseuses étaient dures ont montré leur courage dans cette recherche de liberté et d’égalité qu’a été la Commune.

Une pièce de théâtre « Le rendez-vous du 18 mars 1871 »

Composée de 8 tableaux pour 12 comédiennes et comédiens amateurs, elle évoque l’hiver 1870-1871, le siège de Paris par les Prussiens, la Commune et sa vie démocratique et culturelle. Elle circule à la demande.

La Commune de Paris a su, brièvement, incarner le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ; à travers l’association elle continue à être source d’inspiration.

Merci à Françoise Bazire, secrétaire de l’Association d’avoir si généreusement mis sa documentation au service de la rédaction de cet article.

La commune de Paris dans les programmes d’enseignement

Dans les programmes d’histoire

• au collège en classe de 4e à travers le thème 3 : Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle : https://eduscol.education.fr/document/17857/download

• au lycée en classe de première générale en histoire à travers le thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial et l’évocation de Louise Michel

• au lycée professionnel en classe de CAP et en classe de première

En EMC

La Commune de Paris peut être étudiée en EMC au cycle 4 pour servir les objectifs : « Acquérir et partager les valeurs de la République » et en classe de seconde, le programme étant centré sur « La liberté, les libertés ».

En classe de français

En classe de français, la Commune de Paris entre dans les attendus de la classe de 4e à travers trois items : « Vivre en société, participer à la société » (étude de textes ou groupements de textes, des extraits de romans ou de nouvelles du XIXe siècle) ; « Regarder le monde, inventer des mondes » (étude de romans ou de nouvelles réalistes ou naturalistes associés à l’événement) ; « Agir sur le monde » (étude de textes et documents issus de la presse et des médias).

Dans les projets pluridisciplinaires

Les enseignements en français, philosophie, arts plastiques ou encore l’histoire des arts peuvent être associés à des projets pluridisciplinaires autour de la Commune de Paris et des principes de liberté et de laïcité, comme l’EMC associé à l’enseignement d’histoire.

En arts plastiques

Les occasions d’évoquer la Commune sont multiples : le réalisme de Courbet, les peintres et les sculpteurs de la Commune (Maximilien Luce, Dalou) et le début de la photographie (figure 9).

Pour prolonger

De nombreuses publications peuvent utilement prolonger ces expositions et tableaux du spectacle. Cette bibliographie se limite à quelques ouvrages (les livres sur le sujet sont trop nombreux pour les citer tous).

Ouvrages historiques

Bajou, Valérie. Courbet, la vie à tout prix. Cohen & Cohen, 2019.

Rey, Claudine, Gayat Annie & Pepino, Sylvie. Petit Dictionnaire des femmes de la Commune de Paris 1871 : Les oubliées de l’histoire. Le Bruit des autres, 2013.

Robert, Jean-Louis. Nouvelle histoire de la Commune de Paris, 1871, coffret 3 vol. Gauches d’ici et d’ailleurs, 2023.

Rougerie, Jacques. La Commune de 1871. QSJ, 2021.

Film documentaire

Condon, Cédric & Le Naour, Jean-Yves. 1871 La Commune, Portraits d’une révolution. Kilaohm Productions, 2021. Film documentaire sur la photographie et la Commune. https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/62729_0

Bandes dessinées

Bourgeon, François. Les passagers du vent. Delcourt. (9 tomes dont Le sang des cerises. Delcourt, 2022).

Daeninckx, Didier & Mako (ill.). Louise du temps des cerises, 1871 : la commune de Paris. Rue du Monde, 2012.

Lupano, Wilfrid. Communardes ! Glénat, Vent d’ouest, 2015 et 2016 (3 tomes : Les éléphants rouges, dessin Lucy Mazel, 2015 ; L’aristocrate fantôme, dessin Anthony Jean, 2015 ; Nous ne dirons rien de leurs femelles, dessin Xavier Fourquemin, couleur Anouk Bell, 2016).

Meyssan, Raphaël. Les damnés de la Commune. Delcourt (3 tomes : À la recherche de Lavalette, 2017 ; Ceux qui n’étaient rien, 2019 ; Les orphelins de l’histoire, 2019).

Robert, Jean-Louis & Trébor, Carole. Rouges estampes. Steinkis, 2021.

Vautrin, Jean & Tardi. Le cri du peuple, Intégrale. Casterman, 2021 .

Sitographie

Gallica, https://gallica.bnf.fr/conseils/content/la-commune-de-paris-1871. Un choix de documents sur La Commune avec, notamment, le catalogue de l’exposition du centenaire au Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, du 18 mars au 3 septembre 1971. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3371463f

Faisons vivre la Commune !, https://faisonsvivrelacommune.org. Une association créée en 2018 à l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris.

Le Maitron. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (Centre d’histoire sociale des mondes contemporains), https://maitron.fr. Un site qui reprend l’ouvrage de l’historien du mouvement ouvrier, Jean Maitron, dans une version parfois enrichie et avec de l’iconographie.