Ces dernières années, dans le contexte d’une société de plus en plus visuelle (images, schémas, pictogrammes, photos sont omniprésents dans nos vies : internet, journaux sms, appels vidéo, etc.), la pensée visuelle voit le nombre de ses adeptes comme de ses praticiens en constante augmentation.

La facilitation graphique est une discipline née dans les années 70 sur la côte ouest des États Unis, dans le chaudron de l’intelligence collective. Michael Doyle est l’un des premiers à avoir travaillé sur l’intelligence du groupe en se demandant en quoi un groupe d’individus est-il plus intelligent que la somme des personnes qui le composent. Dans la poursuite de cette démarche, David Sibbet est l’un des premiers à avoir fixé un panneau au mur durant un temps collectif et à y inscrire le contenu des propos échangés : c’est la naissance de la mémoire visuelle du groupe. David Sibbet fondera ensuite « The Grove », une entreprise de consultants spécialisée dans la pensée visuelle. Parallèlement à l’émergence de ce mouvement aux États Unis, les choses ont aussi évolué en Europe. En effet, c’est durant cette même période que Tony Buzan a mis à jour les principes du mind-mapping – ou carte mentale/heuristique – en calquant la structuration de la prise de notes au fonctionnement neuronal du cerveau dans le but de favoriser une meilleure mémorisation et appropriation des informations.

Bien que différentes, les deux disciplines ont des fondements très proches dans le fait de spatialiser la pensée, y ajouter des couleurs et des formes, apprendre à s’approprier la structuration de sa prise de notes, etc. La facilitation graphique s’appuie sur ces mêmes bases, mais s’affranchit de la structure caractéristique du mind-map qui pose le sujet au centre et différentes branches qui viennent le compléter, l’auréoler.

En France, la discipline est arrivée il y a un peu plus d’une quinzaine d’années maintenant. La liste n’est pas exhaustive, mais on peut citer Nicolas Gros (Wild is the Game) comme l’un des pionniers sur le territoire, mais aussi Roberta Faulhaber, Guillaume Lagane ou encore Vanina Gallo.

La pensée visuelle

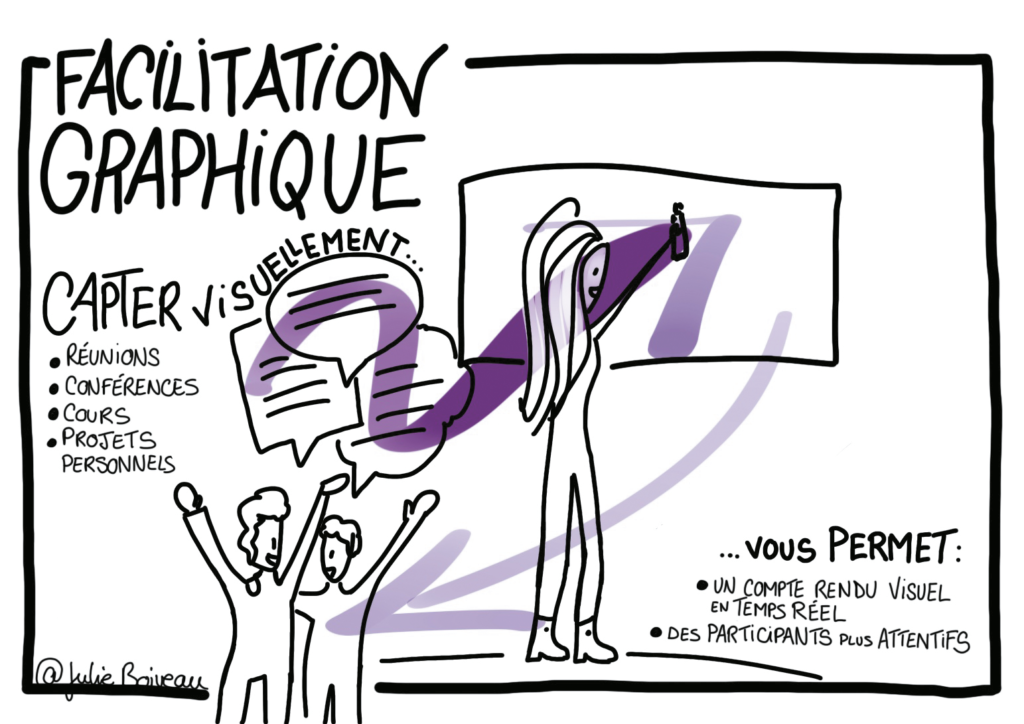

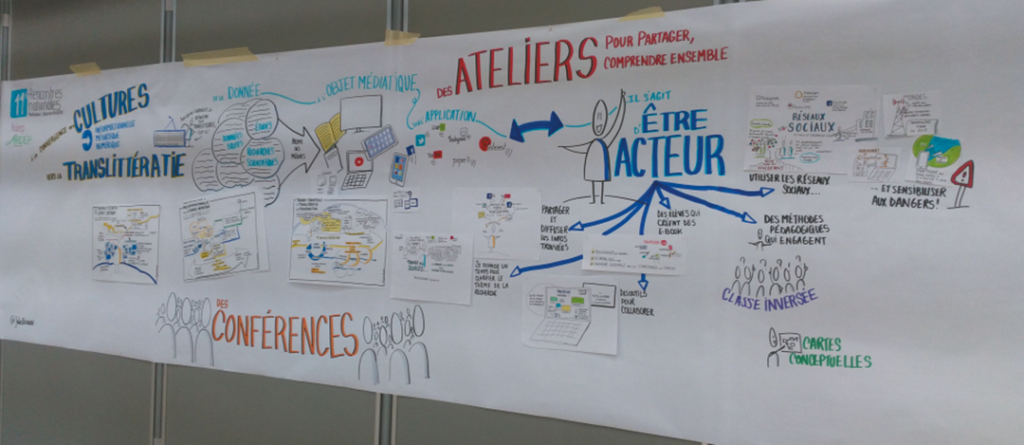

La facilitation graphique est un outil qui permet de traduire visuellement les idées et les messages. C’est la modélisation graphique d’une intervention orale de manière à « cartographier » les idées qui s’expriment au sein d’un groupe. L’utilisation de la pensée visuelle, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, permet de s’approprier les données et d’y voir plus clair, ce qui n’est pas toujours simple dans notre monde où les informations surgissent aujourd’hui de toutes parts et à tout moment. Le rôle du facilitateur graphique est de capter les paroles exprimées par une personne ou par le groupe ; en extraire les idées clés ; puis les donner à voir en direct sur un support visuel. Son rôle est ainsi d’accompagner la réflexion collective en proposant une visualisation adaptée au contexte, à l’objectif et à la dynamique. La facilitation graphique est ainsi un outil pédagogique très puissant. Si l’on s’appuie sur la théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner, la pensée visuelle permet d’activer plusieurs leviers : l’intelligence visuelle spatiale bien sûre, mais aussi l’intelligence verbale-linguistique. Dans le cas où l’on réalise sa propre prise de note, cela peut faire appel à l’intelligence kinesthésique : on se met en mouvement durant le temps d’écoute, on pratique une écoute active qui met le corps en marche, une des clés de la mémorisation des contenus. Voir l’intelligence interpersonnelle si l’on construit le visuel en groupe. Le fait d’activer simultanément plusieurs de ces leviers permet de créer un ancrage fort pour les personnes et donc de comprendre et de retenir fortement les informations essentielles. Le rôle de la facilitation graphique ou la pensée visuelle est ainsi d’accompagner un processus de communication, la transmission d’un message.

Le visuel permet aussi de favoriser une meilleure compréhension entre les individus : le fait d’utiliser un support visuel pour expliquer sa pensée permet généralement de cibler très rapidement les points d’accords et de désaccords des différentes parties.

De plus, cet outil permet de produire un compte-rendu à la fois synthétique et immédiatement disponible. Il est vrai que bien souvent, on entre dans une salle de réunion, on travaille beaucoup, et lorsque l’on ressort, la salle est identique… Il n’y a quasiment aucune trace de ce que le groupe a fourni comme travail, mis à part le compte rendu texte de 5 pages linéaires qui sera envoyé ultérieurement aux participants et que peu d’entre eux liront réellement. Le fait de montrer (sur un paper-board, un tableau, une fresque, ou autre) ce que le groupe a produit, ou tout au moins le cheminement, l’élaboration de sa réflexion collective, a un impact énorme sur le développement de ces travaux. Élaborer un tel compte rendu oblige à sortir de la prise de notes linéaire, où l’on écrit, de manière passive, au kilomètre, ce que l’on entend sans même parfois comprendre ce que l’on note. La facilitation graphique permet de réfléchir au sens : quelles idées sont essentielles ? Quels sont les liens entre ces idées importantes ? Où se placent-elles dans l’architecture du discours/de la pensée ?

Contextes d’application

Particulièrement efficace, cet outil peut être utilisé dans n’importe quel domaine, du moment où l’on cherche à transmettre un message : une conférence, un cours de quelque discipline que ce soit, une réunion de travail, une discussion entre collègues, etc. Plusieurs contextes dont les objectifs sont propres à chaque application :

• Au cours de réunions pour accompagner le travail d’un groupe et les faire avancer sur leurs réflexions. Objectifs : la pensée visuelle permet de concentrer le groupe sur le sujet, répartir la parole, faire avancer les idées émises : les faire évoluer, les amender ou les modifier. Cela permet aussi d’avoir un compte rendu de la session. Ce compte-rendu peut-être ensuite repris par le groupe pour la base de la prochaine session de travail. #scribing

• Lors de conférences afin de traduire en direct les propos des intervenants et les montrer à l’assemblée. Objectifs : la pensée visuelle permet de garder plus longtemps l’attention des participants concentrée sur le sujet. Cela permet aussi de favoriser la mémorisation post-événement grâce au compte-rendu visuel réalisé en direct. #scribing

• Dans un groupe pour co-construire un projet. Objectifs : la facilitation graphique permet une implication forte des participants dans la définition et/ou la construction du projet. Cela favorise la compréhension entre les individus et permet souvent une meilleure communication. #intelligence collective #pensée visuelle #co-construction

• Pour soi-même (noter ses pensées/projets, faire le compte-rendu d’un livre ou d’un cours, etc.). Objectifs : la facilitation graphique permet à la personne d’être actrice de sa prise de notes et cela favorise le processus de mémorisation. #sketchnoting

Par ailleurs, on peut tout à fait imaginer faire entrer la facilitation graphique à l’école ! Elle pourrait être utilisée par les enseignants pour expliquer et faire comprendre leurs cours, mais également par les élèves pour prendre des notes. Il semblerait que de plus en plus d’écoles se mettent au mind-mapping, ce qui est déjà un grand pas en avant ! Le mind-mapping est un premier pas vers la pensée visuelle. Il offre un cadre rassurant avec une structure fixe, qui une fois assimilée permet de prendre des notes facilement. En facilitation graphique, on garde ce principe de spatialiser l’information pour la comprendre, mais on va s’affranchir de la structure du mind-map. On cherchera à trouver une structure directement dépendante, propre aux idées que l’on va présenter.

Il existe des organisations qui forment les enseignants à la pensée visuelle (je pense notamment à l’ISFEC de Rennes). Certains enseignants l’utilisent, de manière plus ou moins confidentielle, intuitive, parfois sans même mettre le terme de facilitation graphique dessus. Ce sont des personnes très visuelles par nature, qui vont d’instinct présenter leurs cours de cette façon. Le réseau des documentalistes est lui aussi de plus en plus présent dans la discipline, notamment grâce à Magali Le Gall

(@magalilegall sur Twitter), professeur documentaliste à l’université Parie Sorbonne, facilitatrice graphique de talent qui contribue à partager ces outils dans l’univers de l’enseignement.

Se former

Il existe plusieurs formations sur le sujet en France. Il me semble pertinent au début de suivre une formation afin de lever les premières barrières comme « ah non ce n’est pas pour moi, je ne sais pas dessiner ». Une fois que ces freins sont levés, il est clair qu’un peu de pratique est nécessaire avant d’oser se lancer à capter en direct devant un grand groupe. Il est bon de profiter de chaque opportunité pour pratiquer, que ce soit dans le cadre du travail (construction de projets avec les collègues, réunions, prise de note, présentation de cours, etc.) ou bien à la maison (liste des courses, préparation des vacances, etc.). La confiance vient avec au fur et à mesure de la pratique. Une fois que l’on a pris confiance sur des petits formats, on pourra oser se lancer à prendre le marqueur en réunion !