À la rentrée littéraire 2018, vous publiez votre premier roman Ça raconte Sarah, aux Éditions de Minuit.

Vous obtenez très rapidement le Prix des libraires de Nancy-Le Point, le Prix Envoyé par La Poste, le prix du Style, le prix du Roman des étudiants Télérama-France Culture, enfin vous restez la seule femme parmi les cinq derniers candidats pour le prix Goncourt. Comment avez-vous vécu ce tourbillon de récompenses et de reconnaissance ?

J’ai vécu tout cela petit à petit, jour après jour, en allant de surprise en surprise. Il se trouve que je ne pensais pas voir ce roman édité un jour, alors sa publication a été la première et immense surprise, puis l’accueil critique qui lui a été réservé, dans l’été, m’a profondément émue. J’ai été plus que stupéfaite d’apprendre qu’il était sélectionné sur les grandes listes des prix d’automne (le prix Goncourt, le prix Médicis, le prix Décembre…) et enfin les rencontres avec les différents publics, dans les librairies et ailleurs, n’ont fait que continuer à me surprendre, et à me ravir !

Depuis quand écrivez-vous ?

Pensiez-vous un jour être éditée ?

J’écris depuis mon entrée en sixième où j’ai eu un professeur de français formidable qui m’a donné envie d’écrire, et j’écris de manière quasi quotidienne depuis l’adolescence. Je ne pensais pas un jour être éditée, vivant l’écriture comme une activité intime et secrète. Jusqu’au jour où j’ai décidé d’envoyer mon manuscrit, car j’allais avoir trente ans et je voulais savoir si je pouvais poursuivre ce rêve d’être écrivain ou s’il fallait que je change de projet.

Quelle relation avez-vous eue avec votre éditeur/éditrice aux Éditions de Minuit ? Avez-vous retravaillé votre texte, quels changements cela a-t-il produit ?

Mon éditrice, Irène Lindon, qui dirige les Éditions de Minuit, n’a pas souhaité beaucoup toucher le texte. Elle m’a demandé de retravailler un peu la deuxième partie, mais elle l’a pris pratiquement tel quel dans l’ensemble.

Depuis la parution de votre roman, vous sillonnez la France à la rencontre de vos lecteurs, mais avez-vous eu des retours de vos collègues ou de vos élèves ?

Mes collègues sont divisés par rapport à la publication de ce roman. Certains l’ont lu et m’ont dit tout le bien qu’ils en pensaient, d’autres l’ont lu mais ne parviennent pas à m’en parler et puis d’autres refusent tout simplement de le lire… c’est normal et cela ne m’atteint pas plus que ça. C’est un texte qui divise et c’est très bien qu’il ne fasse pas l’unanimité ! Quant à mes élèves, j’ai un petit groupe de fans en terminale L. Ce sont des élèves que j’aime beaucoup et qui sont venus me faire dédicacer leurs exemplaires, me parler du processus d’écriture, etc. Je suis très touchée, cela dit, par l’accueil des collègues des autres établissements, certains ayant mis Ça raconte Sarah en lecture intégrale pour le bac, me faisant venir pour intervenir dans leurs classes… et puis avec la rencontre, dans toute la France, de centaines de lycéens dans le cadre du prix Goncourt des lycéens. C’était des moments magiques et inoubliables.

Depuis quand êtes-vous professeure documentaliste ? Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Cela fait six ans que je suis professeure documentaliste. J’ai choisi ce métier car c’était une évidence pour moi que d’évoluer au milieu des livres tout en m’ouvrant à d’autres domaines comme le numérique et l’information. J’aime beaucoup la relation aux élèves que notre statut induit, elle me plaît infiniment. Et, depuis quatre ans, je mène des PEAC assez importants. Ce sont des projets interdisciplinaires qui concernent trois classes et trois disciplines différentes. Mon rôle est d’inventer et de concevoir les projets, de trouver une institution culturelle capable de prendre en charge cette action dans son accueil des publics, de trouver les collègues motivés pour travailler dessus toute une année à mes côtés, de trouver les subventions nécessaires et l’institution culturelle qui pourra être notre partenaire, d’organiser les réunions entre les différents acteurs du projet, d’organiser les sorties (visite de musée, visite à la Maison de la radio), et d’organiser les ateliers artistiques évidemment. Chaque année, le PEAC donne lieu à l’édition d’un livre que je supervise. Mon rôle est donc de maquetter ou d’assister le maquettage du projet, mais aussi d’être en lien avec une imprimerie. C’est passionnant car ce sont des projets qui brassent un certain nombre de corps de métier et qui ouvrent des horizons inédits.

Pouvez-vous nous présenter votre projet de cette année : Et partout où j’irai je serai étranger

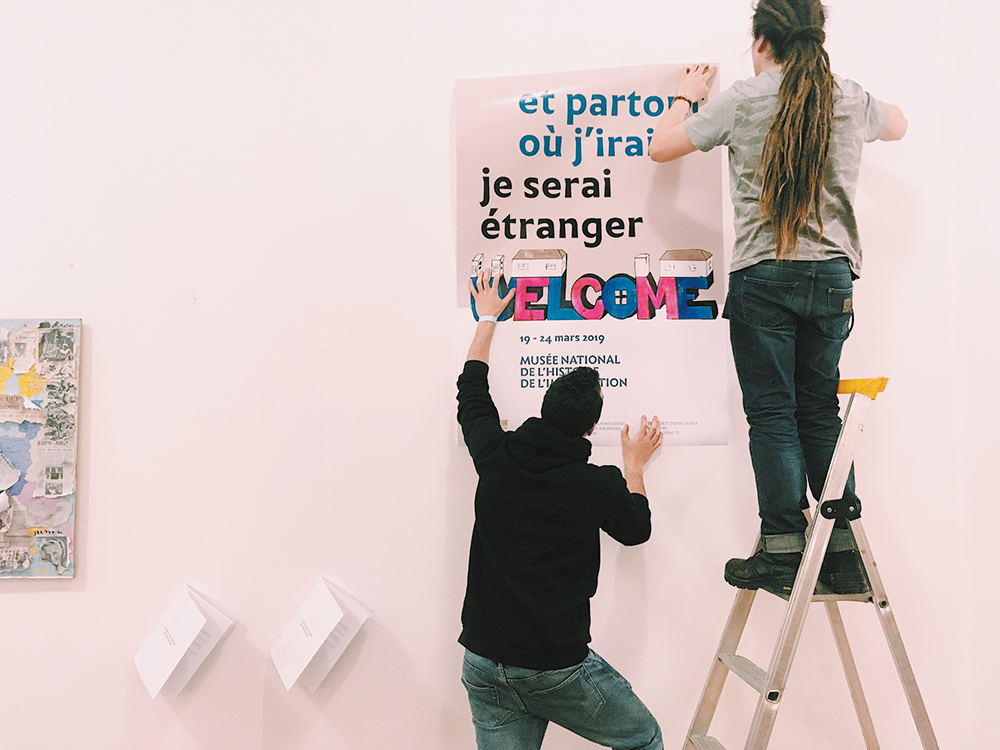

Pour l’année 2018-2019, nous avons travaillé autour de la question de l’exil avec une professeure d’histoire-géographie, une professeure de lettres et une professeure d’arts plastiques, en lien avec le Musée National de l’Histoire de l’Immigration (MNHI) qui se trouve au Palais de la Porte Dorée à Paris.

Trois classes (deux classes de 2de et une classe de 1re) sont allées voir l’exposition temporaire au MNHI intitulée Persona grata comme amorce au projet pour lancer des réflexions autour des questions de l’exil, de l’hospitalité, etc. Une classe de 1re a ensuite travaillé avec un écrivain, Arno Bertina, lors d’ateliers d’écriture ayant lieu au musée. Ils ont produit des textes de fiction selon trois consignes données par l’auteur. Une classe de 2de a travaillé avec deux documentaristes d’Arte Radio lors d’ateliers radio au lycée puis au musée, produisant plusieurs capsules sonores et plusieurs fictions radiophoniques. Enfin, une classe de 2de a travaillé de manière plastique avec un plasticien, Princia Itoua, et une illustratrice, Magali Attiogbé lors de deux journées de workshops intensifs.

L’ensemble de ces travaux (textes, sons, œuvres plastiques) font l’objet d’une exposition conçue et réalisée par les élèves des trois classes (du choix du titre, en passant par l’affiche, la création des cartels, l’écriture des textes de présentation, etc.) et accrochée in situ pendant une semaine dans les murs du musée. L’exposition s’intitule Et partout où j’irai je serai étranger. Le catalogue de l’exposition, regroupant la totalité des travaux des élèves, sera offert à chacun d’entre eux lors du vernissage.

Après cet événement, qui signe la clôture du projet, il me reste encore à rédiger des rapports détaillés pour chaque institution nous ayant subventionnés (la région et le département, principalement).

Dans votre roman, la narratrice se présente comme professeure mais ne précise pas qu’elle est documentaliste, la seule allusion est une scène où elle couvre des livres, pourquoi ce parti pris ?

Je ne voulais pas tellement que ça soit important dans le roman, il n’y a rien de bien important si ce n’est la passion entre les deux personnages.

On retrouve la précision de la professeure documentaliste dans de courts paragraphes informatifs qui parcourent votre roman : la définition des mots passion ou latence, l’origine du nom de la ville des Lilas, les Quatre saisons de Vivaldi, Mon manège à moi d’Edith Piaf, quelle est leur fonction ?

Ces paragraphes d’écriture que j’appelle, pour moi-même, objective, ont plusieurs fonctions. La première est d’aérer le récit, qui est dense et intense, de ménager des pauses dans la passion fulgurante qui prend les personnages et qui entraîne le lecteur dans un tourbillon. Mais ils ont aussi une fonction plus particulière : la narratrice, bouleversée par cette histoire d’amour qu’elle n’attendait pas, a souvent l’impression que ce qu’elle vit est sur-réel, à côté du réel. Plonger dans l’encyclopédie, y chercher des choses très concrètes ayant toujours rapport avec ce qu’elle vit, lui permet de reprendre pied, de toucher du doigt la réalité de ce qui lui arrive. Enfin, chaque définition est écrite de manière à faire sens, car, dès lors qu’on est amoureux, le réel a tendance à parler, à être composé de signes qui montrent une route, un chemin. Aucun de ces paragraphes d’écriture objective n’a été écrit par hasard, tout y est pensé pour faire écho à des choses qu’ont vécues ou que vont vivre les protagonistes.

Quand trouvez-vous le temps d’écrire ?

Avez-vous besoin de conditions particulières ?

En me levant très tôt, de cinq heures à sept heures du matin, qui est l’heure du réveil de ma petite fille que j’élève seule. Ou pendant les vacances scolaires, qui sont un des avantages de notre métier (rires). J’ai besoin de silence et de solitude. Je suis quelqu’un de très solitaire, dans le fond. Et si je ne me trouve pas chez moi, alors c’est encore mieux !

À la lecture, on sent votre plaisir d’écrire, en utilisant des mots rares : des yeux malachite, ou de poétiques allitérations : une étole à étoiles.

Écrire c’est que du plaisir (comme on dit maintenant) ?

Ohlala non, c’est aussi, pour ma part, une activité très éprouvante, qui me demande beaucoup d’énergie et de courage. Il y a une grande jubilation, c’est vrai, quand on avance bien, qu’on trouve une bonne phrase ou l’adjectif parfait… mais la plupart du temps c’est un travail ingrat qui ne fait pas que du bien !

Sarah est violoniste, la musique, dans la première partie est omniprésente, l’est-elle également dans votre vie ? Vous accompagne-t-elle dans votre écriture ?

Comme je vous le disais, il me faut plutôt un silence parfait pour parvenir à écrire dans de bonnes conditions. Mais, dans tout le reste de ma vie, la musique est primordiale et m’accompagne très souvent. J’aime en écouter, j’aime en voir sur scène, et, plus jeune, j’ai beaucoup aimé en jouer aussi.

La seconde partie de votre roman se déroule à Trieste, où séjourna James Joyce, pourquoi cette ville ?

C’est une ville où j’ai eu un immense choc esthétique lorsque je m’y suis rendue, un peu par hasard, seule, pendant deux jours, il y a quelques années. C’est une ville à l’atmosphère toute particulière, où j’ai le sentiment qu’on peut vraiment s’inventer une nouvelle existence. Tout est permis, à Trieste. Toutes les langues sont parlées dans les rues, l’italien, le français, le slovène, l’allemand… Il y a une place où une synagogue fait face à une église, il y a la mer absolument superbe dans le port autrichien et la même mer, magnifique, vue depuis le port naval désaffecté et tout pourri ; on peut rester dans la vieille ville somptueuse ou se perdre dans les ruelles de la colline qui grimpe au-dessus de la ville. Et puis il y a ce vent fou qui souffle dans les rues, et l’esprit des poètes que j’aime qui flotte sur la ville, Umberto Saba, Rilke, Joyce et puis mon cher Franck Venaille, qui m’a donné envie d’y aller.

On croise beaucoup d’écrivains tout au long de votre roman : Annie Ernaux, Aragon, Shakespeare ; mais celui qui accompagne la narratrice c’est Hervé Guibert, que représente-t-il pour vous ?

Hervé Guibert est une figure tutélaire pour moi, un gentil fantôme qui me quitte rarement. Pour l’écriture de ce livre, il m’a accompagné à sa façon, et notamment parce qu’il a écrit Fou de Vincent dans lequel il y a cette phrase que je me répétais comme un mantra pendant l’écriture de mon roman : « Qu’est-ce que c’était ? Une passion ? Un amour ? Une obsession érotique ? Ou une de mes inventions ? »

Vous pratiquez également la photographie, vous réalisez des courts-métrages, ces moyens d’expression sont-ils complémentaires de votre écriture ?

Oui, je crois que je ne peux pas me contenter des mots, qu’il me faut les images aussi. Je tiens un journal photographique en couleurs et un autre en noir et blanc. J’aime beaucoup m’essayer au cinéma aussi, j’ai fait quelques petits courts-métrages pour m’amuser mais j’y ai mis beaucoup de cœur.

À propos de cinéma, vous citez Domicile conjugal de Truffaut, est-ce parce que Claude Jade y est violoniste comme votre héroïne ou par affection pour le cinéaste ?

J’aime le cinéma de Truffaut et notamment le cycle des Doinel, et ce film précisément fait sens dans le récit au moment où il est cité, il fait écho avec ce que vivent les deux amoureuses. Il était important pour moi de glisser des références dans le roman pour donner envie à la lectrice ou au lecteur de poursuivre ensuite la lecture en allant écouter des musiques, lire des livres, voir des films, aller au musée… que mon roman s’inscrive à côté d’autres, qu’il soit entouré par des œuvres talismans.

Dans quelle mesure Ça raconte Sarah, cela raconte un peu Pauline ?

Il y a beaucoup de moi entre ces pages, oui, mais je crois que c’est toujours un peu le cas lorsqu’on crée quelque chose. Il y aura probablement encore un bout de moi dans mon prochain roman, qui sera pourtant, c’est sûr, radicalement différent de celui-ci !

« Alors c’est comme ça ? La vie peut s’arrêter, l’amour peut mourir, et ce monde peut continuer, juste à côté, dans le même temps, dans le même espace, à étinceler de beauté ? »