Ressources, partenaires, projets

Colette l’écrivaine. Colette la star des nuits parisiennes. Colette la femme entravée, la femme libérée. Colette la Bourguignonne…

Originaire de Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l’Yonne, Colette n’a jamais perdu son accent, son attachement pour sa terre natale, qu’elle a si souvent et si brillamment évoqué dans son œuvre. En cette année 2023, où l’on fête les 150 ans de sa naissance, les hommages sont nombreux dans la région, mais également sur tout le territoire, tant Colette a marqué, et marque encore, la vie culturelle française.

De ses origines bourguignonnes, Colette gardera toute sa vie un attachement viscéral à la nature, aux animaux, à la vie rurale. Nombre de ses romans décriront une campagne riche, fertile, propice à une vie en communion avec la nature. Car c’est une campagne rêvée que Colette nous décrit, avec sa plume si riche, si nuancée. Et si sensuelle… Car ce sont les sens que Colette va exalter tout au long de ses textes. Une sensualité liée à la nature, aux éléments, et au corps… Car Colette la Bourguignonne, qui ne peut vivre sans ses chats, est aussi Colette la Parisienne, qui dansa quasiment nue sur scène, et scandalisa le Tout-Paris par son audace.

Tout au long de sa vie, Colette émaillera ses récits de touches autobiographiques. Son affection pour sa mère, féministe et athée, son enfance, que l’on devine derrière le personnage de Claudine, ses amours, ses envies, ses chats…

En cette année de commémoration, expositions, animations et différentes parutions rendent hommage à l’artiste. À Besançon, Colette est partout, à la gare ou encore sur les tramways. À Saint-Sauveur en Puisaye, le musée et la maison Colette entretiennent son souvenir et son héritage artistique. À Granville, une exposition décortique son roman Le blé en herbe.

Une année de célébrations pour une écrivaine à la personnalité complexe, attachante, qui fit parfois scandale, et qui a laissé une empreinte indélébile dans la vie culturelle française.

Une femme qui ose, qui défie, qui affronte. Une artiste.

MUSÉES / EXPOSITIONS

Maison de Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)

Pour comprendre Colette, sa vie et son œuvre, la Maison de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, est incontournable. C’est dans cette maison que va se construire durant son enfance tout ce qui fera de Colette ce qu’elle est. Son amour pour la nature, son goût pour la liberté, l’audace et la création artistique. De nombreuses expositions, conférences et animations sont à découvrir dans cette maison-musée, à l’ambiance agréable, au cœur d’une Bourgogne vallonnée. La Bourgogne fait partie intégrante de la vie de Colette. On peut la sentir, la respirer à travers son œuvre. Une étape dans sa maison natale est donc indispensable. Le lieu abrite les archives Colette, gérées par le Centre d’Études Colette.

www.maisondecolette.fr

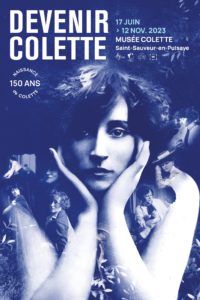

Musée Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne).

Non loin de la maison natale de Colette, le musée propose une découverte de la vie et de l’œuvre de l’autrice grâce à une série d’installations artistiques permettant une approche sensorielle. Il est également possible d’y découvrir une partie des meubles de l’appartement parisien de Colette, au Palais-Royal. Des expositions autour de Colette y sont régulièrement organisées, elles sont réalisées par le Centre d’études Colette.

http://www.musee-colette.com/

En 2023, exposition Devenir Colette, Centre d’Etudes Colette, Département de l’Yonne :

https://www.facebook.com/museecolette89?locale=fr_FR

Maison de Colette, Besançon (Doubs)

De 1900 à 1905, Colette passa plusieurs séjours à Besançon, dans une charmante maison située dans le quartier des Montboucons. Cette bâtisse fut acquise par son mari Willy, avec les revenus générés par la série des Claudine. Colette y appréciait tout particulièrement le verger entourant la maison. Celle-ci n’est ouverte qu’à certaines occasions. Un projet de Maison des écrivains est actuellement en cours de réflexion. La maison est restée « dans son jus », et c’est un véritable voyage dans le temps qui attend le visiteur lorsqu’il pousse les portes de la maison de l’artiste. Un endroit « à fort potentiel », dont il faudra suivre les évolutions futures.

Non loin de la gare Viotte (Besançon), c’est un grand visage de Colette qui accueille le visiteur à la descente du train. Réalisée en résine blanche, haute de près de quatre mètres, l’oeuvre ne laisse pas le passant indifférent. Elle est signée Nathalie Talec, cheffe d’atelier aux Beaux-Arts de Paris. L’artiste a collaboré plusieurs fois avec le FRAC de Franche-Comté et le musée des Beaux-Arts de Besançon.

Musée d’Art Moderne Richard Anacréon, Granville (Manche). Exposition Colette, le blé en herbe (2023). Cette exposition plonge le visiteur dans le roman Le blé en herbe, en mettant en lumière le scandale lié à sa parution, les liens avec Chéri et l’adaptation cinématographique de Claude Autant-Lara en 1953.

www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-moderne-richard-anacreon/

DANS LES PROGRAMMES

Lycée

Français, première générale et technologique

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle : Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / parcours : la célébration du monde.

Bulletin Officiel n° 5, du 4 février 2021.

www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036974N.htm

HLP, première générale

Les représentations du monde : l’homme et l’animal ; « La relation à l’animal constitue un révélateur de la place que l’homme s’attribue dans la nature et dans le monde, avec de fortes implications philosophiques, éthiques et pratiques. »

Bulletin Officiel spécial n° 8 du 25 juillet 2019.

Histoire, première

Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial – Chapitre 2. Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914. L’évolution de la place des femmes.

Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Collège

Français, Culture littéraire et artistique, cycle 3

Vivre des aventures : un roman d’aventures […] dont le personnage principal est un enfant ou un animal.

BOEN n°31 du 30 juillet 2020 et le BOEN n°25 du 22 juin 2023

https://eduscol.education.fr/document/50990/download

Histoire, cycle 4, classe de 4e

Thème 3 : Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle.

« Conditions féminines dans une société en mutation »

Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Histoire-Géographie, cycle 4, classe de 3e

Thème 3 : Français et Françaises dans une République repensée.

« Dans la seconde moitié du XXe siècle, la société française connaît des transformations décisives : place des femmes »

Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015

PISTES PÉDAGOGIQUES

Donner le goût de lire : en classe de 6e, les Dialogues de bêtes sont toujours très appréciés par les élèves. Ils pourront, par exemple, être étudiés parallèlement à une série de lectures autour des animaux : Les fables de La Fontaine ou Contes du chat perché de Marcel Aymé, par exemple.

Colette sera bien entendu un élément incontournable d’une recherche documentaire sur le féminisme et son évolution historique. Son rôle dans la vie culturelle parisienne pourra également être abordé dans l’histoire du début du XXe siècle, en particulier celle de l’entre-deux-guerres.

Une approche interdisciplinaire peut relier entre eux les thèmes de l’écriture de Colette, de son attachement pour les animaux, et son amour de la nature. Un travail reliant lettres, SVT ou encore arts plastiques pourra mettre en lumière les différents aspects de la vie et de l’œuvre de Colette. La Maison de Colette sera à ce titre un support très intéressant.

Parcours culturel sur les pas de Colette : la découverte de la Maison de Colette pourra également s’élargir à d’autres sites du département de l’Yonne, comme la vieille Ville d’Auxerre, le château de Guédelon ou le Conservatoire des Arts de la forge.

Le site Gallica permettra des recherches documentaires iconographiques, afin de mettre en lumière, par exemple, la grande diversité des créations artistiques de Colette. Cette multiplicité d’activité pourra être mise en forme à l’aide de de cartes mentales ou de nuages de mots.

Un travail d’analyse d’image autour des affiches des adaptations filmiques des œuvres de Colette est également envisageable.

ARTICLES

Colette, tout feu, tout femme ! Lire, le magazine littéraire, Les classiques, hors-série, T.12, février 2023.

Le magazine retrace ici la vie de Colette selon trois axes : « Portrait d’une féministe tout-à-tout », « Sido, la mère partie » et « Une icône sans tabou ».

Colette. Le tourbillon de la vie. Le Monde, hors-série : une vie, une œuvre, n° 55, janvier 2023.

Ce numéro hors-série du Monde propose une sélection d’écrits de Colette, dont quelques lettres inédites, ainsi que des témoignages et des textes d’auteurs contemporains. Il met en particulier l’accent sur la profondeur de l’œuvre de Colette, alors qu’elle fut longtemps considérée comme une romancière aux textes légers et quelque peu frivoles.

Panique, Delphine. Pas si sage… Topo n° 004, 03/2017, p.104-113.

Un numéro qui évoque le premier roman de Colette et ses débuts d’autrice.

Daveau, Hélène. Gabrielle Colette : le jour où elle s’est fait couper les cheveux. Je Bouquine n° 467, 01/2023, p.18-22.

Dans les années 1920, la coupe à la garçonne a fait fureur. Se couper les cheveux était alors vécu comme une libération pour les femmes. Colette illustre ici cet épisode bien moins anecdotique qu’il n’y paraît.

FILMOGRAPHIE

De nombreux films et pièces de théâtre filmées autour de Colette et de son œuvre ont été réalisés, la société des amis de Colette en offre un recensement : https://www.amisdecolette.fr/ressources/filmographie/

FICTIONS

Poitou-Weber, Gérard. Colette, l’immobile vagabonde. 1985 (version DVD : Doriane films, 2004).

Feuilleton en quatre parties avec Clémentine Amouroux (Colette jeune), Macha Meryl (Colette âgée). 350 minutes.

Trintignant, Nadine. Colette, femme libre. Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo, 2004.

Feuilleton en deux parties « librement inspiré de la vie de Madame Colette ».

Première partie : La femme trahie, 100 minutes.

Seconde partie : La femme vengée, 100 minutes.

Westmoreland, Wash. Colette. Studio Canal, 2019. 1 h 52 mn.

Biopic américano-britannique avec Keira Knightley (dans le rôle de Colette), Dominic West (dans celui de Willy) et Denise Gough (dans celui de Missy).

DOCUMENTAIRES

Bellon, Yannick. Colette. Les Films Jacqueline Jacoupy, 1952. Court-métrage : 29 mn.

Avec Colette, Maurice Goudeket, Pauline Tissandier et Jean Cocteau. Scénario de Colette.

Assise dans son appartement du Palais-Royal, Colette revit ses souvenirs. Fascinant.

Denjean, Cécile. Colette l’insoumise. Arte, 2017. 54 mn.

Grâce à de nombreuses ressources iconographiques, la réalisatrice brosse le portrait d’une Colette complexe, libre, parfois exubérante, et toujours tellement attachante.

https://www.arte.tv/fr/videos/079398-000-A/colette-l-insoumise

RADIO

Garrigou-Lagrange, Mathieu. Colette, affirmer sa liberté. France Culture : émission La Compagnie des œuvres, 2017, 4 épisodes d’environ 58 mn. 1 : Je veux faire ce que je veux ; 2 : Il faut voir et non inventer ; 3 : Romancière mais moraliste ; 4 : La jouissance féminine. Quatre grands axes sont ici proposés : la vie libre de Colette, sa volonté de naturalisme, une romancière au jugement parfois sévère et la jouissance féminine.

www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-colette

Kristeva, Julia. De l’écriture au féminin : Colette selon Julia Kristeva. France Culture. 2003, 5 épisodes d’environ 29 mn. 1 : Colette est un écrivain de goût dont on attend qu’elle éveille le goût de ceux qui n’osent pas avoir de goût ; 2 : Les Vrilles de la vigne signent l’entrée de Colette dans le Panthéon des Lettres françaises ; 3 : Colette ou la chair du monde ; 4 : L’Enfant et les sortilèges, une méditation psychanalytique de Colette sur la relation mère-enfant ; 5 : Le couple, la guerre et le féminisme selon Colette. Dans cette série, Julia Kristeva analyse ici la vie et l’œuvre de Colette sous différents angles : la relation mère-enfant, le féminisme, son rapport au couple, à l’amour, à l’écriture…

www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-de-l-ecriture-au-feminin-colette-selon-julia-kristeva

Compagnon, Antoine. Un été avec Colette. France Inter, 2021, chaque épisode dure 4 minutes.

Sous la forme d’un « feuilleton » régulier d’Antoine Compagnon, c’est un voyage au coeur de la vie et de l’œuvre de Colette qui est ici présenté. Si les thèmes « classiques » sont abordés, telles sa sexualité ou sa vie dans le music-hall, d’autres aspects moins connus sont développés. Une émission s’attarde sur son père Jules, dont on parle rarement, et une autre sur les liens de Colette avec la musique.

www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-ete-avec-colette

RESSOURCES EN LIGNE

La Société des amis de Colette (site incontournable) propose de découvrir l’œuvre de Colette dans le cadre d’une préparation au bac. Sido et Les vrilles de la vigne figurent au programme de français de série générale et technologique, dans un parcours « La célébration du monde ». Une sélection de photographies anciennes, des vidéos, une bibliographie permettent une approche historique et littéraire.

www.amisdecolette.fr/colette-au-bac/

Febvre, Cécile ; Zemmour, David. Conférence sur Sido et Les vrilles de la vigne (en ligne). Académie d’aix-Marseille. 2023, 47 mn.

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11104940/fr/3-conferences-sur-les-nouvelles-oeuvres-au-programme-en-premiere-roman

Gallica propose un choix de documents variés : photographies, articles de magazines des années 1910 et 1920, ainsi que le catalogue de l’exposition proposée par la BnF en 1973.

www. gallica.bnf.fr/conseils/content/colette

La Société des amis de Colette a été un des fers de lance de la mobilisation pour la sauvegarde de la maison natale, mais c’est une autre association, créée spécifiquement pour la gestion du lieu, l’association « La Maison de Colette », qui en est actuellement propriétaire. La Société des amis de Colette aura bien sûr son siège dans la maison et continuera à être une association littéraire et scientifique. Concernant l’acquisition de la maison, rien ne fut facile et ce, malgré l’importance patrimoniale du lieu qui, très vite, et à notre demande, a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire des monuments historiques et a été reconnue par le label « Maison des illustres ». La crise, disait-on déjà, le manque d’intérêt des grands mécènes pour le patrimoine littéraire, le désengagement des collectivités qui craignent de nouvelles charges dans des budgets de plus en plus contraints… Beaucoup de raisons ont été avancées lorsque la mobilisation a débuté en 2009- 2010. Le tournant a été la soirée à bénéfices organisée au théâtre du Châtelet avec une distribution prestigieuse : Carole Bouquet, Guillaume Gallienne, Mathieu Amalric, Juliette, Leslie Caron, André Ferréol, Didier Sandre, Sabine Haudepin… « Colette en scène » a permis de faire connaître la mobilisation à un large public grâce à une importante couverture médiatique et ainsi de récolter des fonds. Le succès a également attiré l’attention du ministre de la Culture de l’époque, Frédéric Mitterrand, qui a immédiatement apporté son soutien au projet et a entraîné dans son sillage la Région et le Département. C’est ainsi que nous avons pu, au mois de septembre 2011, acquérir la maison. Mais le plus dur restait à venir…

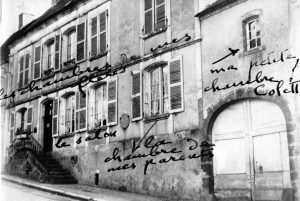

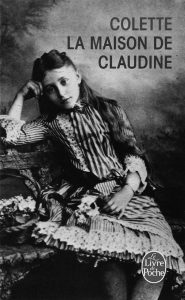

La Société des amis de Colette a été un des fers de lance de la mobilisation pour la sauvegarde de la maison natale, mais c’est une autre association, créée spécifiquement pour la gestion du lieu, l’association « La Maison de Colette », qui en est actuellement propriétaire. La Société des amis de Colette aura bien sûr son siège dans la maison et continuera à être une association littéraire et scientifique. Concernant l’acquisition de la maison, rien ne fut facile et ce, malgré l’importance patrimoniale du lieu qui, très vite, et à notre demande, a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire des monuments historiques et a été reconnue par le label « Maison des illustres ». La crise, disait-on déjà, le manque d’intérêt des grands mécènes pour le patrimoine littéraire, le désengagement des collectivités qui craignent de nouvelles charges dans des budgets de plus en plus contraints… Beaucoup de raisons ont été avancées lorsque la mobilisation a débuté en 2009- 2010. Le tournant a été la soirée à bénéfices organisée au théâtre du Châtelet avec une distribution prestigieuse : Carole Bouquet, Guillaume Gallienne, Mathieu Amalric, Juliette, Leslie Caron, André Ferréol, Didier Sandre, Sabine Haudepin… « Colette en scène » a permis de faire connaître la mobilisation à un large public grâce à une importante couverture médiatique et ainsi de récolter des fonds. Le succès a également attiré l’attention du ministre de la Culture de l’époque, Frédéric Mitterrand, qui a immédiatement apporté son soutien au projet et a entraîné dans son sillage la Région et le Département. C’est ainsi que nous avons pu, au mois de septembre 2011, acquérir la maison. Mais le plus dur restait à venir… Une place centrale. Je ne connais pas d’autre exemple en littérature d’un écrivain qui a consacré autant de pages à sa maison natale. Colette est née et a grandi dans cette maison, elle y a passé les dix-huit premières années de sa vie. Une période essentielle de sa formation. À l’automne 1891, la famille a dû brutalement quitter le village du fait de dettes et d’une mauvaise réputation. Ce départ a été pour la jeune femme un véritable traumatisme. Plus tard, devenue écrivaine, elle choisit de recréer sa maison et son village par l’écriture. La maison devient alors un thème récurrent de l’œuvre, à tel point qu’un de ses lecteurs, sensible à l’importance qu’elle avait pour Colette, a décidé en 1925 de la racheter et de la redonner à Colette. « Je crois au merveilleux » lui avait-elle écrit. Parmi les œuvres majeures consacrées à la maison, il faut bien sûr citer La Maison de Claudine (1922), La Naissance du jour (1928) et Sido (1930) qui constitue une sorte de triptyque dédié au village natal et au personnage de Sido, sa mère.

Une place centrale. Je ne connais pas d’autre exemple en littérature d’un écrivain qui a consacré autant de pages à sa maison natale. Colette est née et a grandi dans cette maison, elle y a passé les dix-huit premières années de sa vie. Une période essentielle de sa formation. À l’automne 1891, la famille a dû brutalement quitter le village du fait de dettes et d’une mauvaise réputation. Ce départ a été pour la jeune femme un véritable traumatisme. Plus tard, devenue écrivaine, elle choisit de recréer sa maison et son village par l’écriture. La maison devient alors un thème récurrent de l’œuvre, à tel point qu’un de ses lecteurs, sensible à l’importance qu’elle avait pour Colette, a décidé en 1925 de la racheter et de la redonner à Colette. « Je crois au merveilleux » lui avait-elle écrit. Parmi les œuvres majeures consacrées à la maison, il faut bien sûr citer La Maison de Claudine (1922), La Naissance du jour (1928) et Sido (1930) qui constitue une sorte de triptyque dédié au village natal et au personnage de Sido, sa mère. Le travail de reconstitution, ou plutôt de recréation, des jardins, a été mené de façon exemplaire par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste ; il s’est agi de retrouver l’état originel des jardins dont le souvenir était conservé par quelques rares photographies, des gravures, quelques minutes d’un film des années 50 et, bien sûr, par les textes de Colette. Nous avons d’abord procédé à une relecture de toute l’oeuvre (une soixantaine de volumes…) à la recherche des descriptions des trois jardins : jardin d’en face, jardin-du-haut et jardin-du-bas. Cette lecture nous a permis de retrouver toutes les plantes, arbres et arbustes présents et leurs emplacements respectifs. Ensuite, il a fallu se replonger dans l’histoire de la botanique et retrouver, ce fut le travail de Mme Phiquepal, les modes et les techniques de plantation à cette époque, dans le contexte d’un jardin de ville. Ce fut notamment possible grâce au manuel qu’utilisait Sido au jardin et dont nous avons pu retrouver un exemplaire. Les quelques espèces qui étaient d’origine – notamment les célèbres glycines de la terrasse et de la rue des Vignes – ont pu être conservées, pour le reste nous avons repris l’ensemble des espaces, remodelé les allées et planté toutes les espèces avec le souci d’acquérir auprès de pépiniéristes spécialisés, notamment dans le cas des rosiers et des arbres fruitiers, les espèces anciennes décrites par Colette. Il en ressort un jardin tout à fait extraordinaire, à la fois jardin végétal et jardin de papier, puisque pour chaque plante nous avons un texte de Colette, description ou anecdote, correspondant.

Le travail de reconstitution, ou plutôt de recréation, des jardins, a été mené de façon exemplaire par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste ; il s’est agi de retrouver l’état originel des jardins dont le souvenir était conservé par quelques rares photographies, des gravures, quelques minutes d’un film des années 50 et, bien sûr, par les textes de Colette. Nous avons d’abord procédé à une relecture de toute l’oeuvre (une soixantaine de volumes…) à la recherche des descriptions des trois jardins : jardin d’en face, jardin-du-haut et jardin-du-bas. Cette lecture nous a permis de retrouver toutes les plantes, arbres et arbustes présents et leurs emplacements respectifs. Ensuite, il a fallu se replonger dans l’histoire de la botanique et retrouver, ce fut le travail de Mme Phiquepal, les modes et les techniques de plantation à cette époque, dans le contexte d’un jardin de ville. Ce fut notamment possible grâce au manuel qu’utilisait Sido au jardin et dont nous avons pu retrouver un exemplaire. Les quelques espèces qui étaient d’origine – notamment les célèbres glycines de la terrasse et de la rue des Vignes – ont pu être conservées, pour le reste nous avons repris l’ensemble des espaces, remodelé les allées et planté toutes les espèces avec le souci d’acquérir auprès de pépiniéristes spécialisés, notamment dans le cas des rosiers et des arbres fruitiers, les espèces anciennes décrites par Colette. Il en ressort un jardin tout à fait extraordinaire, à la fois jardin végétal et jardin de papier, puisque pour chaque plante nous avons un texte de Colette, description ou anecdote, correspondant. Les œuvres de Colette sont pour la plupart disponibles en collection de Poche et ont, pour certaines, fait l’objet d’éditions scolaires. Je conseillerais en complément des textes connus l’achat de Colette journaliste (Seuil/Libretto) qui peut fournir aux élèves et aux enseignants une approche originale de l’oeuvre, et une anthologie que j’avais réalisée pour Gallimard intitulée Mère et Fille (coll. Folioplus classiques). La biographie de référence est celle de Claude Pichois et d’Alain Brunet (éd. de Fallois/Livre de Poche), mais elle est d’un abord difficile par des élèves. Celle de Gérard Bonal (éd. Perrin) est plus accessible, mais son format est assez peu adapté. Il faudra donc rediriger les élèves vers les biographies de Jean Chalon (Colette. L’éternelle apprentie) et de Geneviève Dormann (Amoureuse Colette), toutes deux disponibles en collection de Poche. La revue TDC avait sorti en 2004 un numéro spécial Colette. Le Monde a publié en septembre 2015 un hors-série « Colette l’affranchie ». Le documentaire sur Colette qui avait débuté la série Un siècle d’écrivains n’est malheureusement toujours pas disponible en DVD, mais on peut visionner le Colette (1951) de Yannick Bellon (éd. Doriane films, 2014), un des rares documents filmés sur l’écrivain, et aussi J’appartiens à un pays que j’ai quitté de Jacques Tréfouël et Gérard Bonal (éd. Films du lieu-dit, 2004) qui serait une bonne introduction à une visite à Saint-Sauveur.

Les œuvres de Colette sont pour la plupart disponibles en collection de Poche et ont, pour certaines, fait l’objet d’éditions scolaires. Je conseillerais en complément des textes connus l’achat de Colette journaliste (Seuil/Libretto) qui peut fournir aux élèves et aux enseignants une approche originale de l’oeuvre, et une anthologie que j’avais réalisée pour Gallimard intitulée Mère et Fille (coll. Folioplus classiques). La biographie de référence est celle de Claude Pichois et d’Alain Brunet (éd. de Fallois/Livre de Poche), mais elle est d’un abord difficile par des élèves. Celle de Gérard Bonal (éd. Perrin) est plus accessible, mais son format est assez peu adapté. Il faudra donc rediriger les élèves vers les biographies de Jean Chalon (Colette. L’éternelle apprentie) et de Geneviève Dormann (Amoureuse Colette), toutes deux disponibles en collection de Poche. La revue TDC avait sorti en 2004 un numéro spécial Colette. Le Monde a publié en septembre 2015 un hors-série « Colette l’affranchie ». Le documentaire sur Colette qui avait débuté la série Un siècle d’écrivains n’est malheureusement toujours pas disponible en DVD, mais on peut visionner le Colette (1951) de Yannick Bellon (éd. Doriane films, 2014), un des rares documents filmés sur l’écrivain, et aussi J’appartiens à un pays que j’ai quitté de Jacques Tréfouël et Gérard Bonal (éd. Films du lieu-dit, 2004) qui serait une bonne introduction à une visite à Saint-Sauveur. Je me méfie beaucoup du mot et de cette obsession de la modernité comme justification à l’étude d’un auteur ou d’une œuvre… Toutefois, je dirais que la vie et l’œuvre de Colette ont annoncé, et parfois devancé, de nombreuses préoccupations contemporaines en ce qui concerne la liberté, l’émancipation et l’indépendance des femmes, les questions de genre et les représentations du masculin et du féminin, la place des animaux et l’unité du vivant (« Il n’y a qu’une bête » affirmait-elle) et l’autofiction, dont elle fut, sans que le mot fût inventé, une des pionnières. Au-delà des sujets et même des intrigues de ses romans et de ses nouvelles, il y a la langue, le choix du mot, le travail difficile de l’écrivain, le regard sans jugement qu’elle porte sur les êtres et tout un univers de sensations que l’écriture ouvre intact au lecteur. Il y a d’abord un plaisir véritable à lire Colette. Sa vie, par l’exemple d’audace et de liberté qu’elle offre, comme son œuvre, par la variété et la richesse des thèmes qu’elle aborde, demeurent une source d’inspiration formidable.

Je me méfie beaucoup du mot et de cette obsession de la modernité comme justification à l’étude d’un auteur ou d’une œuvre… Toutefois, je dirais que la vie et l’œuvre de Colette ont annoncé, et parfois devancé, de nombreuses préoccupations contemporaines en ce qui concerne la liberté, l’émancipation et l’indépendance des femmes, les questions de genre et les représentations du masculin et du féminin, la place des animaux et l’unité du vivant (« Il n’y a qu’une bête » affirmait-elle) et l’autofiction, dont elle fut, sans que le mot fût inventé, une des pionnières. Au-delà des sujets et même des intrigues de ses romans et de ses nouvelles, il y a la langue, le choix du mot, le travail difficile de l’écrivain, le regard sans jugement qu’elle porte sur les êtres et tout un univers de sensations que l’écriture ouvre intact au lecteur. Il y a d’abord un plaisir véritable à lire Colette. Sa vie, par l’exemple d’audace et de liberté qu’elle offre, comme son œuvre, par la variété et la richesse des thèmes qu’elle aborde, demeurent une source d’inspiration formidable.