Méthodologie de notre recherche, définition du concept

La revue de littérature réalisée pour rédiger cet article montre que cette pratique d’écriture n’est en rien novatrice. Les artistes et auteurs d’hier et d’aujourd’hui crayonnent ou retranscrivent leurs pensées, recopient des mots, des phrases glanées. Un chercheur a particulièrement travaillé ce type d’écrits. Il s’agit de Andrei Minzetanu, ancien élève de l’École normale supérieure, docteur en littérature comparée. Ses travaux portent principalement sur la théorie de la lecture. Il a publié en 2016 un ouvrage intitulé Carnets de lecture : Généalogie d’une pratique littéraire. Ce texte a été fondamental pour la rédaction de cet article tout comme la lecture des programmes d’enseignement et les documents d’accompagnement. Trois d’entre eux sont entièrement consacrés à ce sujet :

– Le carnet de lecteur pour le cycle 3, disponible sur :

https://eduscol.education.fr/document/16438/download

– Carnet d’écrivain au collège, disponible sur :

https://eduscol.education.fr/document/16570/download

– Le carnet de lecture au lycée, disponible sur :

https://eduscol.education.fr/document/24406/download

Des blogs et sites, notamment académiques, montrent des exemples de pratiques, voire vendent des cahiers clés en main. Précédemment professeure documentaliste et actuellement maîtresse de conférences, j’ai invité mes élèves et aujourd’hui les étudiants à tenir un carnet de lectures. Cette pratique conforte ma réflexion.

Appellation

Pour définir l’objet de cette étude, il faut au préalable s’entendre sur son appellation. Cahier ou carnet ? Lecture ou littérature ? Carnet de lecteurs ? Journal du lecteur ? La revue de littérature effectuée en amont de la rédaction de cet article montre que chaque auteur choisit une de ces appellations, qui correspondent toutes à un même objet : un support écrit sous format papier ou numérique sur lequel le lecteur laisse des traces de ses lectures. Les vocables utilisés pour nommer cet objet ne sont pas dénués de sens. Un journal n’est pas un carnet. Un carnet n’est pas un cahier. Une trace de lecture n’est pas forcément la trace d’une lecture littéraire. Exclure de l’exercice les lecteurs d’écrits informatifs m’apparaît improductif. L’usage du singulier ou du pluriel des substantifs n’est pas anodin non plus. Dans les programmes officiels, l’appellation est « carnet de lecteur » pour le cycle 3, « carnet d’écrivain » pour le collège, « carnet de lecture » pour le lycée. Il serait judicieux de normaliser la façon de nommer l’objet, afin de souligner la continuité de son usage au fil de la scolarité. On notera par ailleurs, qu’une fois de plus, un terme générique masculin (le lecteur) est retenu. Afin de gagner en fluidité, l’appellation « carnet de lectures » sera retenue dans ce propos. J’ai fait le choix du vocable « lectures » au pluriel, parce que le mot « littérature » apporte une connotation trop fictionnelle. Je pense qu’il ne faut pas évincer les lectures documentaires ou issues de la presse. Le « s » invite à une variété de textes. Par ailleurs, le format cahier paraît plus approprié, surtout en début de scolarité.

Définitions

Lorsque l’on compare les définitions recueillies, l’on note évidemment l’influence de l’appropriation professionnelle de l’objet. Ainsi Catherine Floury et Laurence Gras-Davy (professeures et maîtresses formatrices des écoles) indiquent que, selon elles, il s’agit d’un

« espace ouvert et personnel (cahier, carnet, livre… peu importe le nom qu’on lui donne et le format qu’on lui prête) dans lequel sont consignées les traces de lecture de l’élève, ainsi que les traces de lecture de la classe. Il représentera une mémoire des œuvres lues. C’est également un support utile dans les situations d’échanges littéraires » (Floury & Gras-Davy, 2010).

Jean-Luc Despretz retient des éléments identiques, à savoir que le support a pour fonction de garder mémoire des traces de lectures personnelles ou collectives. Pour sa part, il insiste sur le caractère intime de cet écrit :

« Le carnet de lecture est une mémoire des œuvres lues. Le carnet de lecture est un support utile dans les situations d’échanges littéraires. Il relève plus de la prise de notes, de la création, de la réflexion, que de la fiche de synthèse. C’est un cahier personnel avec un caractère ‘intime’ » (Despretz, 2016).

Cet objet recueille des traces, révèle des pratiques et des postures issues d’un geste de lecture, d’une pensée, d’une idée, d’une émotion. On y note ce que l’on ne veut pas oublier, ce qui a raisonné en soi.

Historique

L’utilisation de carnets émaille l’histoire de l’écriture et de la lecture. Andrei Minzetanu retrace l’historique de cette pratique qu’il qualifie d’« intellectuelle un peu clandestine » (Minzetanu, 2016, p. 11). Il montre qu’elle est « attestée depuis l’Antiquité (Pline l’Ancien, Aulu-Gelle, Athénée de Naucratis), et très en vogue à la fin de la Renaissance (au point où l’on a pu parler de notebook culture) et à l’âge classique (Jeremias Drexel, Vincent Placcius, etc.) » (Minzetanu, 2016, p. 11). De nombreux auteurs témoignent du recours à ces carnets, supports de réflexion et d’écritures. Andrei Minzetanu dresse une liste foisonnante de pratiques dont je ne cite ici qu’un court extrait :

« les carnets d’aphorisme (Joubert), carnets de choses vues (Hugo), carnets de listes (Joyce, Perec), carnets d’autoanalyse (Henry James, Beckett), carnets de guerre (Sartre), carnets de poésie (Andre du Bouchet), carnets d’idées (Michelet, C. Noica), journal de pensée (H. Arendt), cahiers philosophiques (S. Weil), journal de travail (Brecht, L. Rebreanu), carnets de glossolalies (Artaud), carnets de captivité (Levinas, Gramsci), carnets de voyage (Gide, Barthes), carnets intimes (Jouhandeau), carnets à l’usage du grand public, le bloc-notes (Mauriac, le Dietario de Père Gimferrer), carnets de témoignage (F. Bon), carnets virtuels (L’Autofictif d’Eric Chevillard). » (Minzetanu, 2019, p. 13).

Nous avons dans cette liste, une belle perspective de séquence pour le second degré. En s’appuyant sur le texte de Andrei Minzetanu, l’on pourrait demander aux élèves de retrouver des fac-similés de ces écrits. Cela suppose une recherche dans le catalogue de la BnF. Ils découvriraient ainsi un de nos trésors nationaux et de ce fait la valeur que peut avoir un texte. La phase de mutualisation, où chacun présenterait les carnets d’un auteur, permettrait des échanges riches, une prise de conscience de l’échelle du temps et des immuables questions philosophiques de l’humanité.

Le format

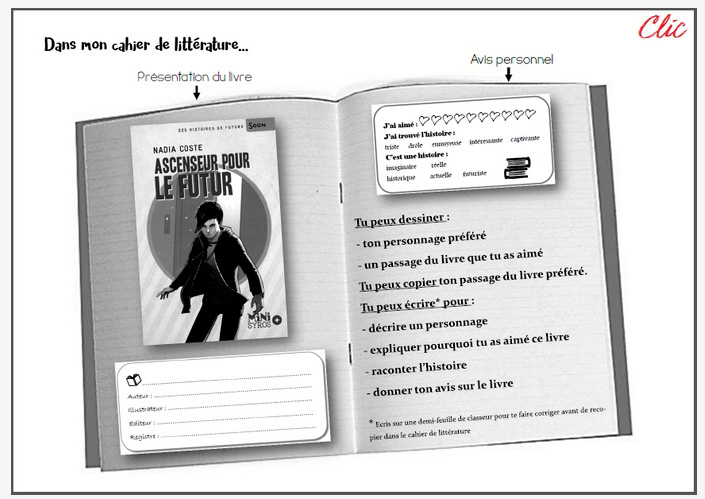

Tout est possible ! Collages, graphies, photos, vidéos (sur le format booktubeur)… Les carnets « haut de gamme », de type Moleskine, les feuilles reliées par des anneaux ou cousues (comme le faisait Stendhal dans le cadre de ses carnets de voyages), le choix du support d’écriture et les techniques retenues pour l’expression. Cette liberté de modalités d’expression laisse place à la créativité, apporte une donnée plastique à l’exercice. Elle révèle le profil du lecteur, le temps qu’il a accordé à son carnet, son goût pour le scrapbooking. Le site pinterest propose toute une gamme de techniques (https://www.pinterest.fr/celrobin/cahier-de-litt%C3%A9rature/). La craie hâtive, blog d’une enseignante qui vise à mutualiser les pratiques, propose cette forme de production.

Ce modèle, comme tous ceux que j’ai trouvés sur le net, apparaît trop réducteur. Remplir un formulaire, une carte d’identité du texte lu, n’a pas sa place dans un exercice qui a pour objectif de libérer la parole. Laissons l’élève identifier comme il le veut le livre qu’il évoque. Le carnet de lectures n’est pas une occasion d’apprendre les normes de citation. Évitons de brider l’expression : « Pour le dire plus directement, le carnet matériel ne doit pas nous empêcher de voir ce que l’on pourrait appeler le ‘carnet mental’, le carnet que l’écrivain ou le lecteur a dans la tête. » (Ferrer & Minzetanu, 2016, p. 220).

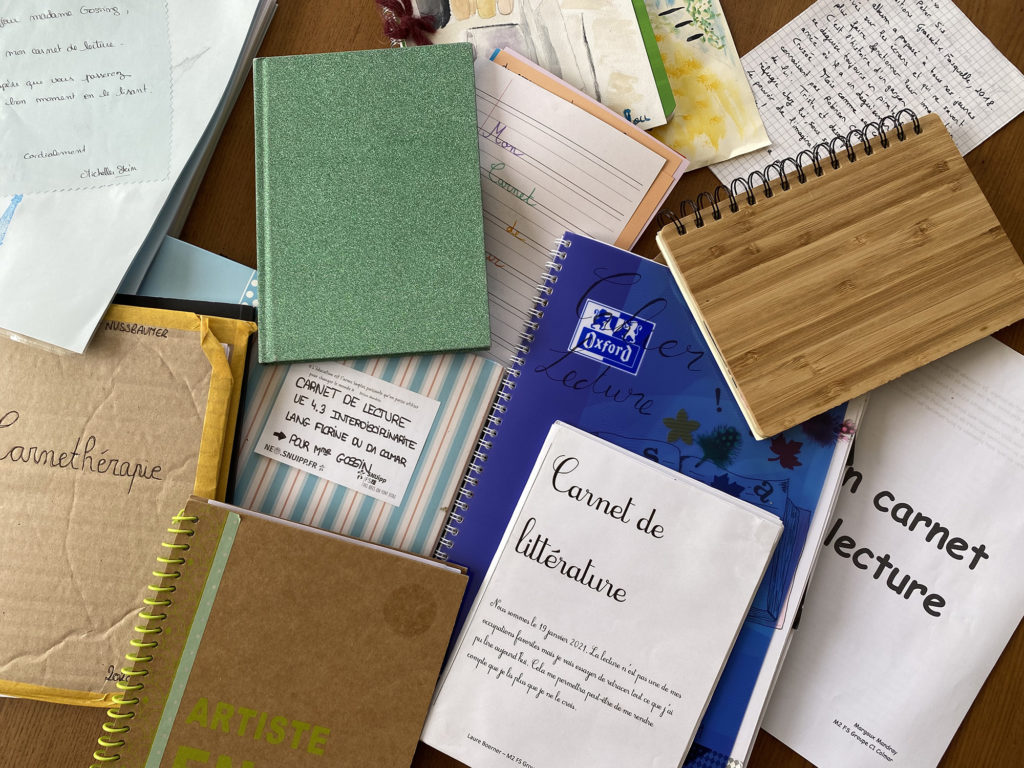

J’ai demandé à des étudiants de tenir un carnet de lectures, le résultat montre à quel point les supports rendus sont différents les uns des autres. Certains d’entre eux ont utilisé une écriture manuscrite, d’autres ont imprimé des textes dactylographiés, beaucoup se sont lancés dans le scrapbooking.

La fonction

Les auteurs, philosophes, artistes qui utilisent ce type de support, lui attribuent une fonction mémorielle. Ils y laissent une trace de leurs pensées ou de celles glanées tant dans leurs lectures que dans leurs promenades, rencontres… c’est l’essence même des carnets comme le mentionne Andrei Minzetanu :

« La question qui m’a occupé était celle d’un geste particulier de lecture, celui du lecteur qui tombe sur une phrase qui le bouleverse, qui l’intrigue d’une manière ou d’une autre, et qu’il a envie de prélever et de garder dans un carnet spécialement conçu à cet effet » (Ferrer & Minzetanu, 2016, p. 221).

Ces textes ne sont donc pas aboutis. Ce sont des traces tant textuelles qu’imagées, de rencontres émotionnelles ou cognitives. L’auteur s’engage, y pose ses interrogations, son appréhension du monde. Un questionnaire initié par la plateforme Babelio, à ce sujet, conforte cette notion d’engagement. Les enquêtés mentionnent que : « Parler de soi n’est pas un obstacle, [dans un cahier de littérature] bien au contraire, pour 95 % des réponses » (Demougin, 2016, p. 2). Cette position reste à relativiser dans la mesure où les participants à cette enquête étaient des convaincus, ils fréquentent le site Babelio.

La rédaction d’un carnet de lectures résulte d’un geste intellectuel à la portée de tous. On y écrit à partir de soi, on se projette, on s’implique.

Une pratique pédagogique

Andrei Minzetanu affirme que cette pratique relève d’un héritage de la pédagogie jésuite d’une part, et d’autre part, d’une habitude sociale :

« Le carnet comme une pratique intériorisée dans l’univers scolaire et qui doit beaucoup, au moins en France, à la pédagogie jésuite ; ici, l’objectif est d’insérer le geste de lecture dans un ensemble plus vaste de pratiques et de comportements culturels, dans ce que l’on pourrait appeler un ‘habitus lettré’. » (Minzetanu, 2019, p. 17).

On comprend mieux pourquoi cette démarche didactique est reprise dans les instructions officielles de l’Éducation nationale. Quelles sont les consignes données dans les programmes d’enseignement ? Quelle place occupent les carnets de lectures dans les pratiques scolaires ?

Que disent les documents institutionnels ?

Au fil de l’évolution des programmes, le carnet de lectures ne cesse d’y figurer. Viviane Bouysse, inspectrice générale de l’Éducation nationale, donne des précisions, qui valorisent encore plus cet écrit, en incitant les enseignants à en faire un écrit qui fait le lien durant toute la scolarité :

« La construction du parcours de littérature de jeunesse à l’école maternelle, par exemple, doit figurer dans le projet d’école et laisser des traces dans les supports de travail des élèves. Cahier de comptines et de poésies et carnet de littérature, en particulier, suivent les élèves d’année en année, à l’école maternelle puis à l’école élémentaire. Il appartient aux enseignants de tenir compte de ce qui a été fait et de poursuivre le travail, en l’enrichissant et en l’infléchissant éventuellement. » (Bouysse, 2006, p. 4).

On notera cette idée de continuité, de fil rouge, à travers la scolarité. Le carnet trouve sa place à tous les niveaux d’enseignement : de la petite section de maternelle à la terminale :

« Le cahier de littérature [en maternelle] est un document individuel qui peut contenir des documents communs à la classe mais qui doit ménager une place importante à une approche personnelle de la littérature. Le cahier de littérature suit l’élève et s’enrichit au fur et à mesure de l’évolution de l’élève dans sa scolarité. » (CRDP, Strasbourg, 2011).

Plus tard, le document d’application publié sur Éduscol (2016) et intitulé « Carnet de lecteur », destiné au cycle 3 précise la fonction qui lui est donnée : « à la fois de donner envie de lire, de stimuler la lecture et de donner des repères dans l’avancée des lectures en invitant la subjectivité du lecteur à s’exprimer ». Au collège, les documents institutionnels l’assimilent à un exercice de lecture/écriture, sous la forme du carnet d’écrivain (MEN, 2016). Au lycée, le carnet reprend la force qu’on lui donnait à l’école primaire. « Ces écrits d’appropriation peuvent prendre des formes variées : restitution des impressions de lecture (préparatoire ou postérieure aux commentaires) ; jugement personnel sur un texte ou une œuvre. » (MEN, 2019). Ses fonctions sont précisées plus loin :

« Le carnet de lecture, et les activités qu’il engage, permet de donner sa place à une lecture personnelle et engagée de l’œuvre ; il peut à partir de là servir de point de départ pour construire en classe une culture littéraire nourrie par des notions précises. Les notes de lecture, les citations prélevées et commentées, les impressions des élèves amènent une réflexion sur le genre et l’écriture du texte donné à lire. » (Éduscol, 2019).

Il est présenté comme : « un espace de liberté qui vise à susciter le plaisir littéraire et à encourager les pratiques d’écriture. Un espace de création artistique » (Éduscol, 2019). Nous retiendrons donc qu’à travers les cycles, le carnet de lectures est considéré comme une modalité majeure de restitution de lectures.

La didactique

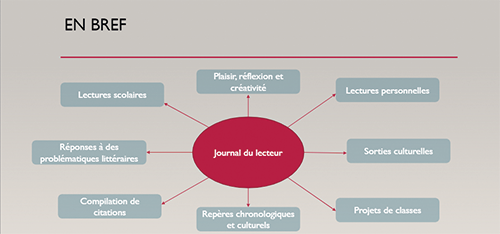

Il est aisé de trouver sur le net, des comptes-rendus d’expériences d’écritures de carnets de lectures, relevant de tous les niveaux scolaires. Je retiens celle de Magali Le Sénéchal. Elle invite ses élèves à y collecter des traces de toutes les activités culturelles vécues. Les lectures scolaires et personnelles y trouvent leur place.

Cet exercice relève du portfolio. Il permet à l’élève de prendre conscience de la dimension culturelle, intellectuelle qu’il donne à sa vie. Il bâtit ainsi son autoportrait. La distinction faite entre lectures personnelles et lectures scolaires interroge. Sur quoi repose-elle ? Cette nuance peut induire un jugement de valeur. Il y aurait les lectures prescrites, donc de qualité ou dans tous les cas, différentes des autres. Cette catégorisation apparaît contestable.

Catherine Floury et Laurence Gras-Davy relèvent un autre intérêt à l’utilisation de carnets : « Ces cahiers de lecture peuvent faire des aller et retour entre la maison et l’école […]. [Ils] deviendr[aient] ainsi la mémoire des rencontres littéraires de l’élève au cours de son parcours à l’école primaire. » (Floury & Gras-Davy, 2010). Elles soulèvent la question du lieu de stockage. Où l’élève range-t-il ce cahier ? À l’école ? À la maison ?

Cette question du lieu de dépôt soulève un aspect fondamental : celui du regard que s’autorise l’enseignant sur cet écrit intime. Si nous pensons comme Bruner que « Le récit est ainsi un ‘véhicule dans le processus d’éducation’ » (Bruner, 1996, p. 149), nous affirmons aussi qu’il faut savoir mettre des limites. Comment est-il possible qu’un élève puisse livrer ses ressentis sans sentir la présence, tel l’œil de Caïn, de son professeur ? Il va stratégiquement écrire ce qu’il pense que l’enseignant souhaite lire : soit un récit propre et académique. « La didactique ne peut donc faire l’impasse sur la question des conditions nécessaires pour que les carnets, écrits intermédiaires, soient pour tous des lieux d’expérimentation de la fonction réflexive de l’écriture. » (Bishop & Doquet-Lacoste, 2017, p. 190). Nous savons que l’émotion est une des quêtes du lecteur, alors de quel droit l’enseignant va-t-il sonder les écrits de ses élèves pour prendre connaissance de mots, phrases, informations… qui les ont fait vibrer ?

Quelle est la place du.de la professeur.e documentaliste ?

Enseignant.e à part, il.elle noue une relation particulière avec les élèves, dans tous les cas, différente de celle de ses collègues. Pourrait-il.elle être l’enseignant.e qui initie ou accompagne l’utilisation d’un carnet de lectures ? Et pourquoi pas ?

J’ai indiqué précédemment la volonté institutionnelle de faire de cet objet un lien inter-cycles. Pourquoi le.la professeur.e documentaliste, s’il.elle le souhaite, ne serait-il.elle pas ce professeur.e qui faciliterait la liaison, du cours moyen à la sixième, puis de la troisième à la seconde via cet écrit ? Il.elle pourrait se rendre dans les classes de CM2 et/ou de troisième ou accueillir ses futur.e.s élèves dans le centre du collège et/ou du lycée. Conduire une séance d’incitation à la lecture et à l’écriture et laisser du temps aux écoliers et/ou collégiens pour réagir dans leur carnet. La symbolique est forte. Le cahier de lectures serait ainsi un pont marquant la continuité de sa formation. Il occuperait une place majeure dans le curriculum. D’une part l’accès à la littératie que permettent les CDI en serait renforcé, d’autre part la figure du.de.la professeur.e documentaliste en sortirait enrichie. Il.elle accueillerait de façon privilégiée l’élève dans son nouvel établissement. J’ai conscience de l’immensité de la tâche, des contraintes matérielles, et sais qu’il est très souvent impossible de s’adresser à tous les élèves accueillis dans un établissement d’enseignement. Une autre piste de réflexion repose sur l’organisation d’un espace spécifique où les élèves pourraient trouver du matériel de qualité pour travailler la dimension plastique du carnet. Il s’agirait alors de mettre à leur disposition du matériel de papeterie (feuilles de couleurs, colles, ciseaux, tampons, encres, pinceaux, peintures…) ainsi que des livres sélectionnées judicieusement pour leur force, leur qualité plastique, leur originalité et leur brièveté. Régulièrement renouvelés, ils pourraient être des déclencheurs. Je pense à des albums sans textes, des romans graphiques, des nouvelles, des témoignages, des mangas, à la presse…. Pourquoi ne pas permettre aux élèves, le temps d’une heure, de feuilleter textes et/ou images et d’y sélectionner ce qu’ils considèrent comme étant leur perle puis d’en prélever une trace, qu’ils déposeront dans leur carnet. Le.la professeur.e documentaliste pourrait proposer de conserver ces carnets dans une armoire. Ils resteraient ainsi à l’abri des regards.

Le descriptif d’une des épreuves du baccalauréat est à l’opposé de ce que je défends, à savoir la valeur intime du cahier. Pourtant le candidat est invité à s’y référer pour indiquer au jury le livre qu’il a apprécié.

« Le carnet de lecture permet à l’élève de garder une trace personnelle du travail qu’il a conduit en classe et à la maison sur ses lectures. La seconde partie de l’entretien aux épreuves anticipées de français engage le candidat à présenter l’œuvre lue dans l’année qu’il a le plus appréciée. L’examinateur est amené à l’interroger sur sa présentation et sur les éléments d’appréciation qu’il aura exposés, il l’aide à nuancer son propos et à justifier son choix. L’élève pourra bien sûr, lors de son entretien, se souvenir de ce qui, dans le carnet qu’il aura tenu tout au long de l’année, témoigne de sa lecture de l’œuvre qu’il a choisi de présenter et de l’appropriation que son travail lui aura permis d’approfondir. » (MEN, juillet 2019, Les cercles ou rendez-vous de lecture, p. 5).

Conclusion

« Si le carnet continue à susciter un certain intérêt, c’est parce qu’il maintient une relation complexe avec le livre et l’œuvre à venir. » (Minzetanu, 2019, p. 15). Je suis convaincue que cet exercice pluridisciplinaire de lecture/écriture/arts plastiques est à favoriser. Pour l’avoir pratiqué avec des étudiants de master, je peux témoigner de la force émotionnelle qu’il dégage. Ceux d’entre eux qui se déclaraient hermétiques à ce geste, se sont finalement pris au jeu et témoignent de leur surprise. « Je suis donc un lecteur ? » écrit l’un d’eux.