En analysant la blogosphère info-doc dans sa thèse, Bérengère Stassin a montré l’émergence de « communautés de savoir en ligne ». Composées de « communautés de pratiques », « orientées vers la formalisation de connaissances tacites et l’échange de savoir-faire », et de « communautés épistémiques », plutôt dirigées « vers l’échange de connaissances explicites et la construction collective d’un savoir » (Stassin, 2016, p. 99), ces communautés représentent des lieux de création de connaissances. Soit elles ouvrent vers de nouvelles connaissances (communautés épistémiques), soit elles visent la réussite d’une activité (communautés de pratiques) ; la création de connaissances étant alors considérée comme une résultante involontaire de l’auteur (Cohendet et al., 2003, p.104-105). En tant qu’outil numérique, le blog est un dispositif de production d’information qui intègre deux types de dispositifs documentaires : primaire et secondaire, incorporant ainsi les principes de la « médiation documentaire » (Stassin, 2016). Bien que la structuration de base des médias sociaux soit développée par les plateformes éditoriales (les concepteurs proposent leurs modèles et leurs règles d’éditorialisation qui se veulent ergonomiques – prise en main facile -), et ne demandent pas une formation spécifique, avec ces outils numériques 2.0, les usagers s’approprient et développent des pratiques créatives nouvelles (Cardon, 2019). L’activité d’« auto-production » fonde sa particularité sur le fait qu’elle incite les usagers à la « création culturelle en incluant une partie d’eux-mêmes dans ce qu’ils fabriquent et partagent » (Cardon, 2019, p. 190). Ainsi, grâce aux outils numériques, les auteurs réinventent les rhétoriques et les stratégies énonciatives des discours et les combinaisons de supports qu’ils peuvent y intégrer. Le discours dans les blogs porte plus volontiers sur l’introspection, le soi, et l’expérience personnelle comme référence de l’action, du savoir. On peut alors se demander comment ces pratiques numériques contribuent à développer de nouvelles formes de rapport aux savoirs.

Pourquoi s’intéresser aux blogs dans le milieu professionnel ?

Dans les métiers de l’éducation, on voit des usages se répandre depuis une quinzaine d’années chez les professeurs des écoles qui partagent leurs activités sur des blogs ou des sites, mais aussi chez les professeurs du second degré qui utilisent les médias sociaux comme support complémentaire de cours pour leur matière. Ces outils permettent de créer du contenu scolaire à destination des élèves, de moderniser les productions pédagogiques. Les blogs intègrent une variété de contenus : texte, son, image animée ou fixe, liens hypertextes avec d’autres ressources. La technique offre des possibilités originales aux auteurs pour organiser, stocker des documents, des informations, créer des contenus dynamiques, modifiables à l’infini. Ce sont de nouvelles pratiques professionnelles qui se développent avec les outils de publication en ligne. Les professionnels ont, à présent, la possibilité de partager leur activité sur un autre espace, de diffuser et de développer du savoir sur et par l’outil numérique.

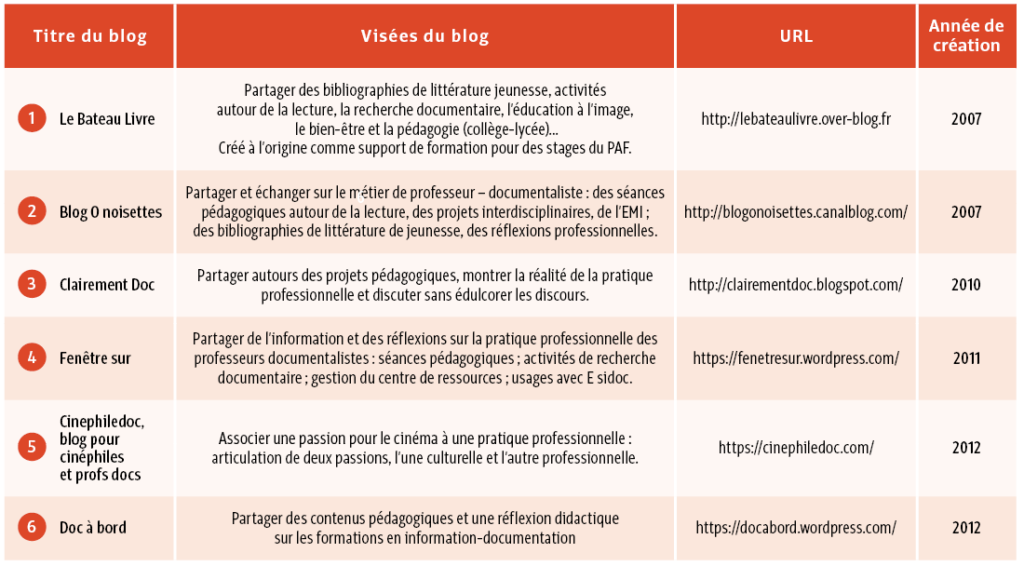

Nous nous sommes intéressée en particulier aux traces que dévoilent les professeurs documentalistes sur les blogs (cf. tableau ci-dessous). Dans le présent article, les termes employés pour désigner les auteurs des blogs sont pris au sens générique, ils ont à la fois la valeur d’un féminin et d’un masculin, excepté dans la seconde partie où l’emploi du féminin sera utilisé pour rapporter les propos des auteures citées. La visée des blogs n’est pas identique selon les individualités : plusieurs blogs sont en lien avec la passion de la lecture et proposent des bibliographies de littérature de jeunesse, d’autres sont plus personnels et proposent des billets d’humeur en lien avec le quotidien professionnel, d’autres encore sont davantage centrés sur la préparation au CAPES de documentation. Dès la fin des années 2000, certains [futurs] professeurs documentalistes ont profité de l’expansion de ce média pour rassembler et organiser les connaissances pour préparer le CAPES de documentation (Entretiens, Blogs 2 et 4). D’autres choisissent d’utiliser ce média pour rassembler et partager en un même endroit leurs passions et les mettre en lien avec le métier (Blogs 1, 2 et 5). D’autres encore, plus nombreux, décident d’y publier leurs activités didactiques et pédagogiques et d’utiliser l’écriture numérique pour développer leur réflexion professionnelle (Blogs 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Un autre encore s’initie aux usages du blog en utilisant d’abord l’outil comme « support de formation pour des stages du PAF », cherchant alors à trouver un moyen de partager des contenus de formation aux stagiaires, et réalisant en même temps la nécessité, en tant que professionnel, de se former à l’usage d’un outil émergent sur la toile (Blog 1). Au total, nous avons identifié sur la toile 58 blogs de professeurs documentalistes en France dont 1 provenant d’une professeure documentaliste canadienne. Pour notre corpus final nous avons retenu une dizaine de blogs qui répondent aux critères suivants :

– le blog doit toujours être en activité au moment de la recherche ;

– plusieurs facettes du métier doivent être évoquées (combinaison de pratiques professionnelles) ;

– le blog doit évoquer des situations professionnelles actuelles et en cours de manière régulière.

Pour cet article nous évoquerons en particulier les résultats de 6 blogs présentés dans le tableau suivant :

Des publications numériques aux traces professionnelles : créer des traces pour renforcer la communauté de savoirs

Usages et intentions des blogueurs

En croisant les résultats de l’analyse de données recueillies sur les blogs de notre corpus et des entretiens menés auprès des auteurs, nous avons identifié des « intentions » et nous avons tenté de les caractériser.

– Le blog, outil de veille informationnelle et de création documentaire

La première fonction identifiée est celle de « veille informationnelle et de création documentaire ». On la trouve au départ dans les blogs qui ont été créés en première intention pour préparer le CAPES de documentation. Les étudiants en documentation, précurseurs de l’apprentissage en ligne, innovent en utilisant à partir de 20061 les outils numériques pour rassembler les savoirs académiques, institutionnels et pratiques qu’ils doivent connaître pour passer le concours. Mais cela ne se limite pas à de la veille ; ils rédigent des conseils méthodologiques et d’organisation pour travailler, des fiches de lecture, des réflexions, font part de questionnements, de doutes, de peurs, de réussites ; ils partagent des liens vers des ressources professionnelles, des informations sur l’actualité liée au métier du livre et au système éducatif en particulier, mais aussi des bibliographies. Le blog est ici un « journal de formation », il raconte à la fois le parcours d’un auteur sous la forme d’un « récit de vie » et il est un espace de conservation des documents, des idées.

– Le blog, une « archive professionnelle »

La fonction d’« archive » ou de « mémoire » est la seconde intention identifiée dans les discours. Le blog permet de rassembler en seul endroit des ressources de natures différentes. Il est accessible sur tous les supports numériques, partout où la connexion internet est disponible. Il donne accès à des informations au sens où il est « porteur de messages et/ou d’instructions, appelé à devenir archive après son temps d’activité informative, c’est-à-dire dès qu’il a suscité la création de documents secondaires ou tertiaires » (Fondanèche, 1995). Sa structure documentaire permet aux auteurs d’organiser en thématiques ou « catégories » les données recueillies, transposant ainsi certaines pratiques documentaires comme le catalogage et l’indexation. Les articles sont formalisés avec un titre, le texte est développé (il n’y a pas de limites de caractères), on peut y adjoindre des mots-clés en langage naturel et les billets sont sauvegardés de manière antéchronologique. La structure propose un moteur interne pour retrouver les « billets » postés depuis plusieurs années.

– Le blog « l’écriture numérique pour mettre au jour et développer ses connaissances »

La troisième fonction repérée dans les entretiens est celle de « document d’élaboration de connaissances», en tant qu’il participe au processus de construction de connaissance. Cette fonction est d’ordre cognitive : l’écriture est un catalyseur pour apprendre. Le blog permet aux auteurs de développer leur pensée et donc de construire et d’élaborer de la connaissance. Le processus d’écriture numérique se compose de différentes étapes de structuration du texte. De l’émergence et de l’organisation des idées pour rédiger un article qui aura un intérêt, à la formalisation d’un titre qui interpelle les lecteurs, à la recherche d’informations complémentaires pour enrichir le contenu, en passant par l’insertion éventuelle de documents multimédias ou par l’intégration de liens hypertextes, ou encore par l’élaboration de mots-clés pertinents pour caractériser le contenu. Les auteurs effectuent un travail d’organisation et de structuration de la pensée, qui sont aussi les étapes nécessaires pour apprendre. L’écriture des billets engage les auteurs dans un processus d’élaboration de savoir ayant une incidence sur l’apprentissage pour soi, en premier lieu, puis pour autrui. Les billets sont relativement longs, il n’y a pas de limite de caractères comme sur certains réseaux sociaux. De plus, ils sont destinés à être lus et doivent donc être intelligibles ; cela oblige les auteurs à expliciter et à clarifier les contenus qu’ils publient. Cette action renforce le processus d’apprentissage implicite du blog. L’écriture sur les blogs entre en contradiction avec des formes d’écriture plus spontanée identifiées sur les réseaux sociaux. Dans les blogs, les auteurs expliquent prendre plusieurs jours pour rédiger les billets, ils commencent un article et y reviennent plusieurs fois avant de le rendre public, et parfois certains sont laissés de côté, voire ne sont pas publiés.

– Le blog, un outil de partage pour le collectif

Une quatrième fonction évoquée avec les auteurs est le partage, la mutualisation et la diffusion de connaissances, de ressources pour la profession. Les professionnels font ici référence à l’un des concepts fondamentaux lié à leur profession, le concept d’information : « l’information est la consignation de connaissances dans le but de leur transmission » (Cacaly, 1997), il s’agit donc pour eux d’enrichir les ressources et les réflexions professionnelles dans un esprit collectif.

– Le blog, une occasion de se mettre en posture de réflexivité

L’analyse des billets nous a conduite à repérer une autre intention, souvent implicite : mettre en mots la pratique professionnelle pour prendre de la distance. Les professionnels évoquent dans certains billets leurs réflexions, leurs analyses sur des situations réelles, vécues parfois comme difficiles, mais aussi des réussites, des fiertés. Ces billets rappellent les dispositifs de supervision ou les ateliers d’analyse de pratiques et de régulation qui permettent de questionner les actes éducatifs. Souvent commentés, ils peuvent conduire à un échange de mail avec l’auteur comme un partage d’expérience. Ils font échos dans la communauté professionnelle et cela renforce l’idée de mise en réseaux (Cardon et Delaunay-Téterel, 2006) des savoirs professionnels.

La visée du blog : espaces et frontières entre soi professionnel et soi personnel

Quand le blog est pérenne, il suit les professeurs documentalistes dans leur évolution, leur parcours professionnel. Une fois titularisés et en poste, les auteurs poursuivent l’écriture et adaptent leurs contenus à leur quotidien professionnel, ce qui fait émerger l’idée de « journal professionnel ». La visée initiale du blog peut être modifiée, les contenus se focalisent alors plutôt sur la professionnalisation et la pratique contextualisée en établissement scolaire. Bien qu’ils s’accordent tous à dire que ces publications font partie à présent de leurs habitudes professionnelles, les auteurs expliquent que poursuivre le travail de publication est difficile et chronophage. Pour pérenniser sa visibilité sur la toile, il faut publier régulièrement, c’est un temps à trouver dans un quotidien souvent déjà bien chargé. Globalement, l’espace-temps consacré à l’écriture est un espace et un temps personnel. Les blogueurs sondés n’écrivent jamais leurs billets sur le temps professionnel, même si la majorité de leurs publications concerne leur profession (veille, partage de séance, bibliographie de lecture).

De manière générale, les blogueurs proposent des récits sur des thématiques variées toujours en lien avec une activité professionnelle récente, mais aussi en lien avec leurs centres d’intérêts personnels. Une forte corrélation se crée entre centre d’intérêt et activité professionnelle : les blogueurs utilisent cet outil pour partager leurs passions de la lecture, de la culture, des arts, du sport, leurs activités de loisir et conçoivent des liens avec leur métier. Certains mettent en avant l’évolution de leur vie et des questions personnelles (arrivée d’un enfant, mutation dans une autre académie), et les incidences sur leur vie professionnelle. D’autres mettent en avant des réflexions sur l’activité professionnelle dans leur contexte établissement. D’autres encore expriment et partagent leurs billets d’humeur, leurs convictions et leur engagement dans la profession. Ils partagent tous l’envie de parler de leur pratique professionnelle réelle sans l’idéaliser. Les entretiens montrent que les auteurs font évoluer leurs contenus en fonction du développement professionnel et personnel.

Des parcours de formation en et avec l’information-documentation ?

Clarifier et faire valoir le qu’est-ce qu’on apprend avec le professeur documentaliste dans un CDI ? est toujours d’actualité, pour preuve la mobilisation du 17 décembre 20202 sur les réseaux sociaux, devenue « Journée nationale des professeurs documentalistes » portée par l’APDEN où les acteurs de certains établissements se sont mis en visibilité numériquement avec les #devantélève #jesuisprofdoc, #profdocencolère et ont publié des photos de leurs pratiques d’enseignement avec les élèves3. Depuis les années 1990, de nombreux chercheurs des sciences de l’information communication et des sciences de l’éducation et de la formation, mais aussi des professeurs-documentalistes, des formateurs, et des associations professionnelles ont questionné et caractérisé les contenus et les savoirs de l’information-documentation. Cette « discipline », pratiquée de façon singulière dans les établissements scolaires fait l’objet de savoirs et de pratiques de références plurielles dont la description peut parfois être complexe. Les formations en information-documentation-communication sont réalisées en lien avec des objets de savoirs et des situations de travail spécifiques. Ils sont composés de « questions vives », de « savoirs chauds » (Maury, 2016) liés aux évolutions de la société de l’information qui nécessitent d’adapter régulièrement les objets de formations : le professeur documentaliste travaille avec des « savoirs vivants », hétérogènes, qu’il faut sans cesse réorganiser (Frisch, 2012). En outre, les programmes et les curricula ne sauraient à eux seuls baliser les choix de formation opérés en établissement scolaire. En effet, la particularité des formations en information-documentation réside dans le fait qu’elles sont nécessairement situées, contextualisées. L’environnement de travail constitue une donnée primordiale pour élaborer des parcours de formations, ne serait-ce que parce qu’elles s’appuient sur les collaborations possibles, le profil des élèves, les partenariats extérieurs, autant de données individuelles et spécifiques aux situations d’établissement. Tous ces éléments ont une incidence sur l’organisation des parcours de formation. Les publications que nous avons analysées mettent ainsi en avant des activités pédagogiques et didactiques réelles avec les élèves et traitent de questions et de pratiques professionnelles situées.

La trace professionnelle, une occasion de produire du savoir

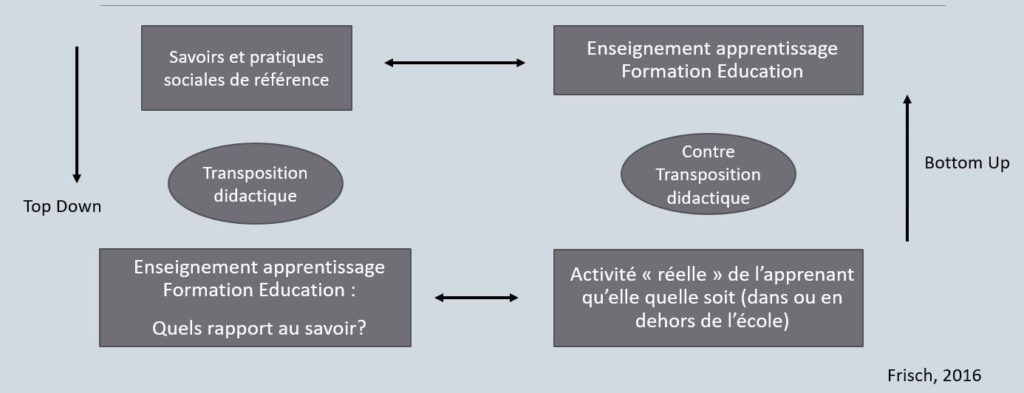

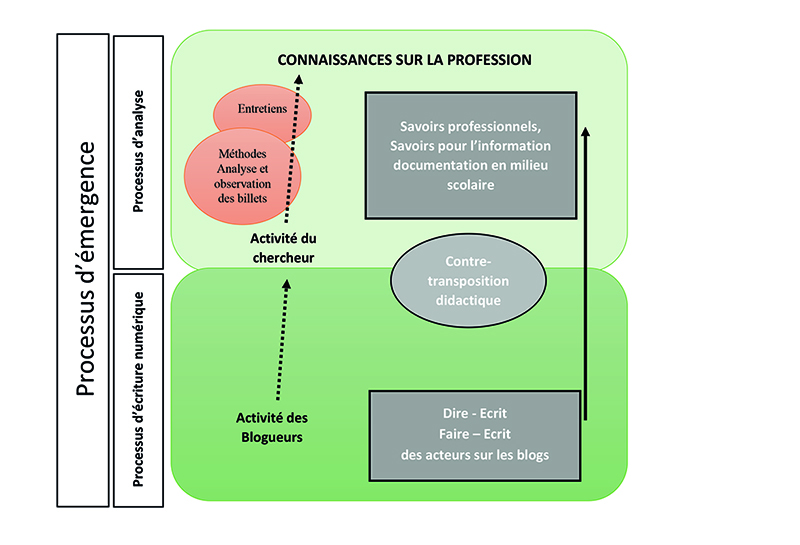

En tant que discipline de recherche, la didactique de l’information-documentation a fait émerger des concepts-clés pour comprendre l’activité des professeurs documentalistes en milieu scolaire. Muriel Frisch établit le double mouvement de transposition et de contre transposition pour identifier les savoirs enseignés en information-documentation4 (Frisch, 2001 ; 2016) que nous utilisons pour analyser les situations professionnelles évoquées sur les blogs.

Nous observons le « Faire » et les pratiques professionnelles dans l’écriture, et, au fur et à mesure de l’identification et du repérage des données, nous allons cerner des « émergences », des « écloseries » (Frisch, 2016). Notre méthodologie focalise sur le mouvement de contre transposition, utilisant le mouvement ascendant d’émergence du savoir. En effet, en tant que dispositif numérique, le blog, constitue « le milieu » dans lequel le sujet évolue, c’est-à-dire le dispositif qu’il utilise pour évoquer son activité. Le blog représente le document que le professionnel élabore et grâce auquel sa pensée peut évoluer. L’écriture sur le blog a un double enjeu, réflexif pour soi, et mutualiste pour les autres. L’espace-temps, l’acte d’écriture, ainsi que les modalités techniques offertes par l’outil placent le sujet-auteur dans une situation d’élaboration particulière.

En définitive, les « récits-témoignages » partagés sur les blogs représentent des traces de l’expérience professionnelle. Ces traces sont formalisées « après-coup » (Chaussecourte, 2010), par les acteurs, toujours en lien avec l’activité professionnelle. La temporalité est décalée, elle forme un espace-temps de « reprise » (Kierkegaard, 1990) de l’activité professionnelle qui porte une intention et un sens nouveau. L’analyse des situations de travail fait apparaître de nouvelles connaissances en didactique pour la profession.

Des savoirs pour la communauté professionnelle

Nous avons identifié des thématiques ou catégories représentatives des contenus des billets publiés sur les blogs. L’analyse approfondie des billets fait apparaître de nouveaux objets de savoirs didactiques pour la communauté. Nous allons présenter deux billets analysés dans les blogs 1 et 2. Le premier provient de la catégorie que nous avons intitulée « situations d’apprentissage ».

L’auteure du « Bateau Livre », qui enseigne en collège, fait des liens entre pratique professionnelle et activité de loisir personnel. Sa pratique personnelle de la méditation et du yoga va orienter sa pratique professionnelle car elle va cerner un enjeu de formation pour ses élèves et va, en créant des situations d’apprentissage et des objets documentaires interconnecter les pratiques. L’analyse des billets, corroborée par l’entretien, met en évidence que ce qui est vécu dans l’intimité, la pratique personnelle, peut exercer une influence sur les projets et les activités menées à l’école avec les élèves. Du point de vue didactique, la professionnelle fait ici un choix original qui sort du cadre de référence strictement info-documentaire, mais garde toujours un lien avec la mission d’éducation et le développement de savoir-être des élèves. Elle s’appuie sur des « espaces libres », « les clubs » dans lesquels elle peut développer cette ouverture culturelle en référence à l’axe 3 de la circulaire de missions (BOEN, 13 mars 2017). Elle transpose sa pratique de référence au milieu scolaire, ayant identifié une « occasion d’apprendre » (Paragot, 2016). En approfondissant l’analyse, on observe aussi que les activités proposées ont toujours un lien avec la didactique info-documentaire. En effet, l’auteure crée un certain nombre de productions ou d’outils didactiques à destination des formations qu’elle veut mettre en place. Que ce soit à destination des collégiens : « petit journal conscient », « carnet de relaxation », « document guide pour se préparer à un examen », « contrat zen » entre l’élève et le professeur pour s’engager ensemble dans la formation, « météo des émotions », « valise des valeurs »5 ; ou à destination des adultes, lorsqu’elle se positionne en tant que formateur qui va partager son expérience et proposer des pistes pour engager d’autres enseignants dans des formations sur ce sujet : « carte mentale » pour construire une réflexion sur l’apport de la relaxation à l’école, « vadémécum »6 à destination des enseignants pour amorcer des pistes en utilisant le questionnement heuristique. Les billets sont illustrés de photos qui viennent répondre de façon concrète aux questionnements qui pourraient émerger des lecteurs. La professeure documentaliste, formatrice par ailleurs, utilise des savoirs et des techniques info-documentaires, à la fois pour communiquer sur ses formations, mais aussi pour les créer. Elle propose par ses billets des supports de formation à distance pour les stages du PAF. Son blog a une double vocation, support de formation à distance pour des stagiaires en formation continue et partage pour la communauté professionnelle. Elle crée par exemple un document interactif pour faire participer les stagiaires à une activité en ligne complémentaire sur son blog. On peut évoquer ici ce que Dominique Cardon nomme les « pratiques créatives en ligne » : faire des montages vidéo, animer et sous-titrer des documents en ligne, créer des contenus dynamiques et interactifs, « la généralisation des technologies simples à manipuler permet de s’impliquer et de diffuser une production culturelle et formatrice nouvelles » (Cardon, 2019). L’interaction didactique se crée ici entre l’activité choisie, la pratique de référence (le yoga ou la méditation) et l’intention éducative qui émane et est produite par la professeure documentaliste : elle a identifié un besoin des élèves, des enseignants, et propose une activité qui deviendra une formation sur le thème de la relaxation. Elle relate sur le blog l’impact sur les élèves : « une disponibilité nouvelle pour mieux accueillir les apprentissages ».

Le second billet provient du blog n° 2, il raconte une expérience menée sur le lieu de travail concernant le sujet de l’allaitement. Nous l’avons catégorisé sous le thème « problématique professionnelle ». Dans son blog l’auteure a pris l’habitude d’associer l’évocation des étapes de sa vie personnelle, de sa vie de famille et le professionnel. La forme du journal accentue l’évocation de la vie privée et de la vie professionnelle croisée, notamment lorsqu’il s’agit de concilier travail et famille. Le billet intitulé « prof doc et allaitante » parle de son cheminement de professionnelle, se questionnant sur l’allaitement sur son lieu de travail. Dans l’article, elle part d’une décision personnelle et d’un droit, « en tant que salariée, une femme peut allaiter sur son lieu de travail pendant un an à partir de la naissance de l’enfant »7. Ce billet évoque les AAPP8 durant lesquels les professionnels peuvent aborder des problématiques professionnelles et chercher à les résoudre. Elle « donne donc ici [son] expérience, [ses] conseils et astuces, si ça peut aider d’autres mamans…. » [extrait blog n° 2], elle produit un certain nombre d’informations, concernant la procédure pour mettre en place l’allaitement sur son lieu de travail, ses impressions avec les avantages et les inconvénients ; elle fait référence aux textes réglementaires, au matériel à utiliser pour pratiquer l’allaitement. Le billet devient un guide à l’usage des femmes qui veulent allaiter sur leur lieu de travail. Des commentaires viennent corroborer le témoignage et renforcer l’idée d’une préoccupation professionnelle partagée par la communauté. Cette expérience devient un savoir professionnel, un savoir d’expérience partagé par la communauté. Ce savoir pratique, selon elle, ne serait pas abordé en formation, pourtant il constitue un droit et un gage de bien-être au travail. Au cours de l’entretien, l’auteure explique avoir identifié, lors de discussions informelles, ce sujet comme intéressant pour ses pairs qui lui ont suggéré de partager son expérience, ce qui l’a conduite à créer un billet. En outre, au-delà du sujet abordé, ce qui nous semble important, c’est la structuration du contenu du billet. L’auteure ne se contente pas d’une simple description de son expérience. Elle a procédé à un travail de recherche détaillé sur le sujet, et met son expertise au service du développement professionnel, cherchant à répondre elle-même à ses propres interrogations. Elle évoque le code du travail et met en lien les articles correspondants grâce aux liens hypertextes ; elle renvoie à des articles d’autres sites et enrichit ainsi la ressource sur le sujet. Elle réalise une démarche de recherche, qu’elle met au service des autres sous la forme d’un article. Elle associe expérience personnelle, son organisation dans son milieu professionnel, et savoir institutionnel, savoir technique et pratique, et illustre avec des photos. Il y a une réelle construction, un croisement de sources d’information, un questionnement initial qui sont partagés. Le blog devient ici l’« espace-temps intermédiaire » (Frisch, 2020, p. 2019) qui permet de mettre au jour le savoir professionnel. L’espace du blog donne l’occasion d’approfondir et de partager un sujet ordinairement réservé à une discussion informelle ou à une rapide recherche personnelle. L’écriture numérique permet ici de rendre public un questionnement intime, de soumettre à la communauté ses interrogations, voire d’encourager la communauté à développer une pratique qui est un droit garanti par le code du travail, mais qui est peu pratiquée peut être par méconnaissance. Ici, l’idée de communauté de pratique est renforcée par les commentaires qui répondent de manière positive et en écho à ce sujet. C’est la publication sur le blog et les commentaires associés qui lui donnent sa dimension collective et partagée9.

Conclusion

Le média numérique blog sert à communiquer avec les pairs. L’usage développé ici par les auteurs donne une nouvelle perspective à la professionnalisation car il transforme le rapport au savoir pour soi et pour autrui. Un nouveau réseau de savoirs se crée pour la profession. Les professionnels gardent une trace de leurs actions, sorte d’« archive professionnelle » (Pfeffer-Meyer, 2019 ; 2021), ils développent une écriture réflexive qui donne la perspective d’une prise de recul, de distance, ils donnent aussi à voir des situations-expériences originales qui peuvent servir de référence pour la communauté professionnelle.