InterCDI a interrogé sur leurs parcours des collègues professeurs documentalistes du bout du monde : Hélène Charlet en poste au lycée Louis Massignon d’Abu Dhabi ; Nina Da Rocha-Huard en poste au lycée Blaise Pascal d’Abidjan ; Paule Maillet en poste au lycée François Mitterrand de Brasilia ; Mathilde Vendé, en poste à La Paz puis au lycée Eugène Delacroix d’Athènes ; et Aline Royer, en poste au lycée Français de Lomé.

Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?

Hélène Charlet : septembre 2014.

Nina Da Rocha-Huard : 1 an.

Paule Maillet : 1 an

Mathilde Vendé : 1 an à La Paz et depuis 2 ans à Athènes.

Aline Royer : septembre 2017.

Pourquoi avoir choisi un poste à l’étranger ?

Comment avez-vous choisi le pays ?

H.C. : J’avais envie de partir à l’étranger depuis quelque temps, dans le cadre d’un projet de couple et de famille. Des vacances aux Émirats en 2013 nous ont fait aimer le pays, et regarder s’il y avait des postes en documentation ; par chance un poste a été créé à Abu Dhabi en janvier 2014 et je l’ai eu ! Toute la famille a suivi (3 enfants). C’est un pays surprenant, loin des clichés qu’on en a depuis la France, et qu’on a choisi pour la sécurité qu’il apporte aux enfants, le multiculturalisme, la tolérance de tous les modes de vie.

N.D.R-H. : Parce que j’aime rompre la monotonie, changer de vie, recommencer. C’est une chance que de pouvoir vivre ailleurs et découvrir des choses qu’on ignore. J’évolue au fil de ces changements, je me sens enrichie chaque fois davantage. Je n’ai pas particulièrement choisi ce pays, mon objectif était de ne pas être en France. J’ai postulé à différents endroits et je suis allée là où j’ai été prise.

P.M. : J’habitais déjà à Brasilia.

M.V. : C’est un projet que j’ai toujours eu. J’avais envie d’expérimenter d’autres contextes et habitudes de travail. J’ai ciblé les pays qui m’attiraient.

A.R. : J’ai toujours eu envie de travailler à l’étranger, et c’est en partie parce que cette possibilité existait dans l’Éducation Nationale que j’ai passé le Capes. Le Togo n’était pas mon premier choix. J’avais postulé sans succès pour le Chili, la Grèce, le Portugal et d’autres pays mais c’est l’envie de partir qui l’a emporté sur le choix de la destination.

Comment avez-vous obtenu ce poste,

sur quels critères de recrutement, avec quel statut ?

H.C. : Procédure classique de recrutement sur le site de l’AEFE pour un poste de professeur résident. J’ai déposé un dossier et j’ai été appelée en mars pour dire que j’étais classée première sur la liste ; 15 jours plus tard on me confirmait que si mon détachement était accepté, le poste était pour moi. J’ai, par la suite, su que mon dossier avait retenu l’attention car en France je travaillais avec un partenariat avec le Louvre Lens ; et comme un Louvre s’apprêtait à ouvrir à Abu Dhabi, cet aspect de mon CV a paru correspondre aux attentes du proviseur.

N.D.R-H. : Il fallait être titulaire du MEN. J’ai un statut de détachée directe ce qui signifie que je suis employée par une entreprise privée avec un contrat de résidente. Je ne bénéficie plus de la sécurité sociale et je ne suis pas obligée de cotiser pour la retraite. Cependant, je cotise auprès de la CFE (Caisse des Français à l’Étranger), la MGEN est toujours ma mutuelle et je verse une cotisation pour mes droits à la retraite. Je garde aussi le bénéfice de l’évolution de carrière.

P.M. : J’étais responsable de communication à mi-temps ; une documentaliste à mi-temps est partie en retraite, j’ai postulé en interne. Je venais du monde de la culture. Je suis en contrat local.

M.V. : J’ai candidaté lors de la campagne de recrutement pour les postes de résidents dans le réseau AEFE. Elle a lieu chaque année en janvier. Concernant les critères, chaque établissement a sa propre grille mais les personnes qui ont des liens avec le pays d’accueil sont prioritaires. Il est recommandé d’avoir des certifications complémentaires. Pour ma part, j’ai un diplôme de FLE. La connaissance de la langue du pays d’accueil est un plus.

A.R. : J’ai postulé 3 années de suite, sur une dizaine de postes à chaque fois, avant d’obtenir celui-ci avec le statut de résident. Il y a peu de postes de résidents vacants en documentation. Il n’y en a aucun avec le statut d’expatrié. J’ai axé ma lettre de motivation sur mes capacités d’adaptation (j’ai travaillé dans 6 établissements différents, du petit collège rural au lycée de plus de 2000 élèves) et sur mon double profil FLE-documentation (je suis titulaire de la certification FLE-FLS et j’ai exercé deux années en tant que professeur de FLE dans une UPE2A avant de partir). Le Lycée Français de Lomé a accepté ma candidature en mai 2017 mais le Rectorat de Montpellier a fait des difficultés pour accepter mon détachement. J’ai attendu mi-juillet pour avoir la certitude que je pouvais partir.

Le fait d’être expatriée a-t-il eu des répercussions sur votre salaire ?

H.C. : Oui, mais pas celles attendues ! Le salaire paraît énorme sur le bulletin mais les loyers sont très très chers à Abu Dhabi (plus de 2 500 € par mois pour un appartement avec 1 chambre) et les frais de scolarité également (lycée payant même pour les enfants de profs, à près de 10 000 € par an). Je ne gagne pas d’argent en vivant ici, mais plutôt une expérience de vie, une richesse culturelle, une ouverture qui sont précieuses.

N.D.R-H. : Oui, le salaire est plus élevé parce que l’on touche une indemnité de vie locale. Cependant, les loyers du pays dans lequel je vis ainsi que les produits de la vie quotidienne sont plus chers qu’en France si on fait le choix de conserver un certain confort.

P.M. : Non, je suis en contrat local.

M.V. : Je touche l’ISVL (Indemnité spécifique de vie locale, propre au statut de résident dans le réseau AEFE) en plus de mon salaire France. Lorsque j’étais en contrat local en Amérique latine, je touchais 1 100 dollars par mois (un peu plus de 900 €).

A.R. : Pour les résidents, le salaire est majoré en fonction d’une indemnité de coût de la vie locale qui varie selon le pays. Le coût de la vie est bien moins élevé au Togo qu’en France mais actuellement, je gagne environ 500 € de plus que si j’étais documentaliste en France. Mon salaire est versé en euros sur mon compte français, ce qui pose un certain nombre de difficultés pour avoir des liquidités sur place. On touche également une prime d’installation qui compense le premier billet d’avion et les frais d’installation. Mon salaire mensuel est 45 fois supérieur au SMIG togolais, ça frôle l’indécence. Dans mon établissement, il y a des expatriés qui touchent jusqu’à trois fois leur salaire français, les résidents qui comme moi touchent un salaire français majoré, les enseignants français ou togolais qui sont recrutés en contrat local qui touchent environ la moitié, et enfin les agents de maîtrise et les agents d’exécution dont le salaire peut descendre très bas (pas plus de 100 € par mois). De telles disparités ne peuvent pas être sans conséquence sur l’atmosphère de travail et les relations entre collègues.

Comment s’est passée votre installation dans le pays ? Vous a-t-on aidé ?

H.C. : Difficile, car les lourdeurs administratives sont nombreuses aux Émirats et surtout, le CAPES n’est pas reconnu comme diplôme. Donc pour un poste de documentaliste il a été très long et compliqué de faire comprendre aux autorités que c’est un statut de professeur. J’ai commencé ma carrière à Abu Dhabi en étant enregistrée à un statut de femme de ménage… Le lycée a toutefois des personnels dédiés à ces démarches et à l’installation dans le pays, qui aident et conseillent.

N.D.R-H. : Cela n’a pas été simple surtout pour trouver un logement qui soit à la fois abordable et qui nous convienne. Trouver une voiture a aussi été difficile… ici, il y a pas mal d’arnaques (faux agents immobiliers, prix très élevés selon l’image que l’on se fait de vous…). Obtenir une carte de résident a été ma plus mauvaise expérience comme tout ce qui relève de l’administration d’ailleurs (attentes interminables, paiement de bakchich, personnes de mauvaise foi…).

L’établissement m’a versé une prime pour m’aider à m’installer et nous aide en nous offrant quelques nuits d’hôtel lorsqu’on arrive. Un chauffeur est aussi venu nous chercher à l’aéroport très tard dans la nuit, c’est très appréciable. Généralement, si l’on fait face à un problème, la hiérarchie est à l’écoute et essaie de nous aider, mais ce sont surtout les collègues déjà intégrés qui m’ont accompagnée et conseillée.

P.M. : J’étais déjà installée.

M.V. : En Bolivie : beaucoup d’aide de la part des collègues. Un juriste, payé par l’établissement, nous a accompagnés dans les procédures pour obtenir le visa de travail. En Grèce : pas besoin de visa de travail en tant que résident. Les collègues et l’administration du lycée nous ont aidés dans les démarches administratives auprès de l’administration grecque.

A.R. : Quand on connaît rapidement son affectation, on peut facilement entrer en contact avec des collègues sur place, avoir des tuyaux pour s’installer, voire récupérer la maison de quelqu’un qui s’en va. Dans mon cas, mon détachement n’a été validé par le Rectorat que le 11 juillet. Tout le monde était déjà parti en vacances. Je suis donc arrivée fin août avec mes deux valises et aucun contact. J’ai passé un mois et demi dans une location saisonnière avant de trouver une maison à louer. J’ai découvert un marché de l’immobilier très différent de ce que je connaissais. Il n’y a pas d’agences immobilières à proprement parler, mais des démarcheurs qui font visiter les maisons moyennant une commission. On ne rencontre le propriétaire qu’au moment de la signature du contrat. Il faut souvent verser trois mois de caution et six mois de loyer dès la remise des clés, autant dire une valise de FCFA.

Par contre, le lycée nous accompagne dans nos démarches pour l’obtention d’une carte de séjour et heureusement, car c’est un parcours du combattant !

Quel est le public de votre établissement ?

H.C. : Public très varié en termes de nationalités (moins de 50% de Français, beaucoup de Libanais, Marocains, Algériens…) mais aussi de mixité sociale : enfants des soldats de la base militaire d’Abu Dhabi aussi bien que de diplomates. Mais globalement un point commun : beaucoup d’enfants qui ont vécu toute leur vie ou presque à l’étranger, donc habitués au multiculturalisme, à la tolérance des religions et des cultures. 98% de réussite au bac, pas de gros problèmes de discipline.

N.D.R-H. : Des enfants socialement privilégiés, issus de familles illustres dans le pays ; des enfants d’expatriés français mais aussi d’autres pays

P.M. : Enfants de diplomate ou de fonctionnaires internationaux expatriés ou enfants de brésiliens de classe sociale haute.

M.V. : 1 700 élèves de la petite section à la Terminale. Il y a deux sections : section française (maternelle, élémentaire et secondaire. 1 300 élèves) et section hellénique (système grec avec un apprentissage approfondi du français. Secondaire, 400 élèves). La plupart des élèves sont grecs (engouement traditionnel pour la culture française) mais il y a aussi des enfants d’expatriés français et étrangers (enfants de diplomates notamment).

A.R. : C’est un public d’enfants en grande majorité togolais, issus des classes aisées. Il y a aussi beaucoup d’enfants des pays africains limitrophes, d’autres issus des communautés fortement implantées au Togo : les Libanais et les Chinois. Il y a un à deux enfants d’expatriés français par classe.

Êtes-vous plusieurs professeurs documentalistes ?

H.C. : Non, j’ai une assistante documentaliste à temps plein.

N.D.R-H. : Nous sommes trois mais je suis la seule détachée. Mes deux collègues sont natifs du pays et employés sous contrat local. Ils font plus d’heures et sont bien moins payés.

P.M. : Nous sommes 3 mi-temps et nous nous partageons la BCD (400 élèves) et le CDI (300 élèves).

M.V. : Oui, une prof doc pour la section française, un doc pour la section hellénique.

A.R. : Le Lycée français de Lomé accueille les élèves de la très petite section à la Terminale, soit environ 1 000 élèves. Une bibliothécaire s’occupe de la BCD. Je m’occupe du CDI du collège et du lycée, où je suis secondée par un attaché documentaliste à mi-temps.

Comment travaillez-vous avec les autres professeurs ?

H.C. : Il a fallu une année, voire deux, pour mettre en place des choses car le poste n’avait jamais été occupé par un « vrai » documentaliste et mes propositions venaient déstabiliser certaines habitudes. Désormais c’est un vrai partenariat complet et riche, énormément de projets culturels dans lequel le CDI est toujours impliqué, comme lieu de ressources, lieu d’enseignement, et on fait appel à mes compétences pour encadrer les élèves, proposer des activités, donner des cours…

N.D.R-H. : Cela se passe comme en France.

P.M. : Plusieurs activités en partenariat : incitation à la lecture, éducation aux médias, philosophie…

M.V. : Collaboration similaire à celle pratiquée en France. En Bolivie, les modalités de travail étaient complètement différentes car je m’occupais de la BCD en primaire. Les professeurs des écoles avaient des attentes très précises (passages hebdomadaires des classes pour emprunter des livres). Je proposais de petites animations et j’ai pu impulser un peu de recherche documentaire en CM1-CM2.

A.R. : Pas de différence sur ce point avec les établissements en France. Il y a des collègues demandeurs ou réceptifs aux propositions pédagogiques, d’autres pas du tout.

Quelle est la singularité de votre CDI ?

En quoi est-il adapté au pays ?

H.C. : Il est très grand, très bien doté en matériel et en moyens… je n’ai jamais connu ça en France ! Commun au collège et au lycée, ce qui est parfois difficile à gérer notamment au niveau des règles de fréquentation qui sont plus adaptées aux collégiens qu’aux lycéens. Le fonds est adapté au fait que ce soit un pays musulman et que le ministère local de l’Éducation contrôle ce qui est proposé à la lecture. Beaucoup d’ouvrages en anglais et en arabe, langues dominantes du pays (et même dans la cour de récréation).

P.M. : C’est le lieu central de l’école, l’espace accueille tous les élèves de deux ans et demi à 18 ans. C’est un grand espace, clair et agréable. Les adultes (parents, responsables, professeurs…) viennent aussi emprunter des livres pour leur usage personnel, le CDI fait aussi office de bibliothèque grand public pour les emprunts.

M.V. : Le CDI est commun aux deux sections. Nous abritons donc un fonds francophone et un fonds hellénophone, ainsi qu’un important fonds anglophone, le lycée proposant l’option internationale britannique (OIB). Beaucoup de nos élèves maîtrisent couramment l’anglais. Pour le fonds hellénophone, nous utilisons un logiciel de catalogage grec (lien sur e-sidoc). La signalétique est bilingue français-grec.

A.R. : Il y a beaucoup de singularités ! La plus importante pour moi est l’accueil simultané de collégiens et de lycéens. Il faut aménager un espace et proposer des règles adaptées à des élèves de 11 à 19 ans, acceptées par tous.

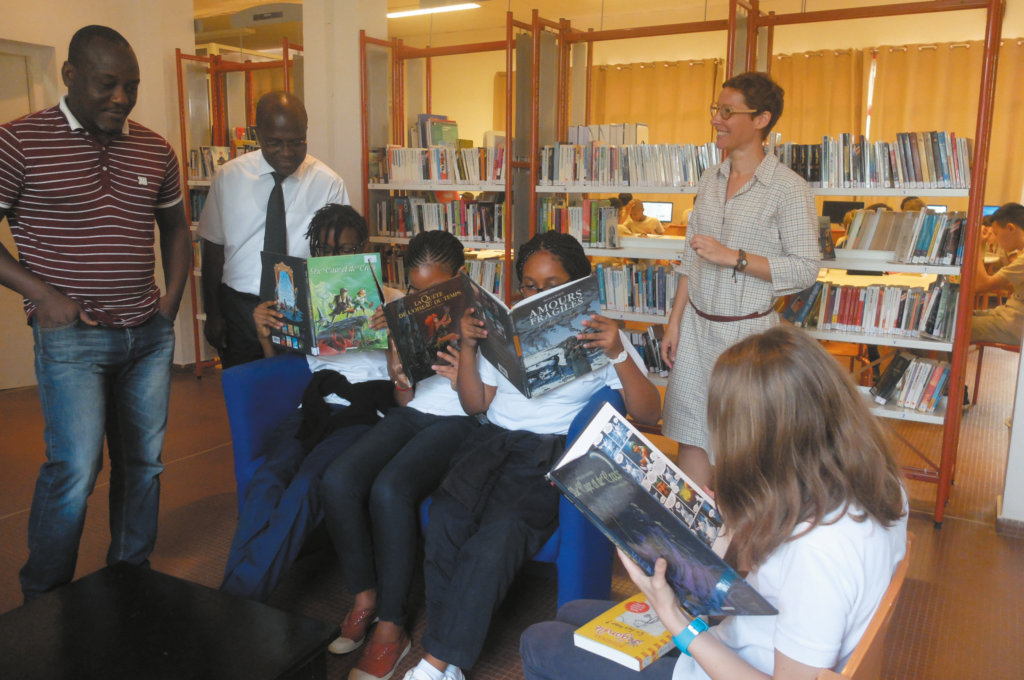

Ensuite, bien qu’issus de familles très à l’aise financièrement, nos élèves ont accès à peu de ressources en dehors du lycée. L’Internet mobile est bien développé mais rares sont ceux qui ont un accès à Internet avec un débit correct sur un ordinateur. Les rares librairies sont très mal achalandées et les livres y sont chers. Le CDI est donc indispensable pour le travail scolaire, mais c’est aussi une bouffée d’air pour les élèves, qui dévorent tous les livres mis à leur disposition. Nous battons tous les records de prêts ! Ces conditions particulières orientent la politique d’acquisition. Je n’hésite pas à acheter beaucoup de mangas et de romans jeunesse, car je sais que les élèves ne les trouveront pas ailleurs.

Autre contrainte, l’humidité pendant la saison des pluies ou la poussière en période d’harmattan font que les livres s’abîment très vite et qu’il faut renouveler souvent le fonds.

Faute d’approvisionnement local, les commandes se font une fois par an, en mars, et arrivent par bateau en container pendant l’été. C’est une forte contrainte, à laquelle j’ai eu du mal à m’adapter. J’ai ainsi passé un an en poste avant de recevoir mes premières commandes. C’est difficile d’être réactif en fonction des projets et des envies des élèves. Quand un élève me demande la suite de son manga préféré, je dois toujours lui répondre qu’il devra attendre jusqu’à la rentrée prochaine. Par contre, l’achat du mobilier se fait sur place : tous les meubles du CDI sont en teck. Dessinés par la précédente documentaliste, ils ont été fabriqués par un menuisier du quartier.

Avez-vous des projets spécifiques ?

H.C. : Oui beaucoup ! un peu long de tout lister… Localement c’est avec le Louvre Abu Dhabi que j’essaie de développer le plus gros partenariat. Le fait d’être un lycée de l’étranger permet aussi d’attirer des « têtes d’affiche » comme Florence Aubenas qui vient en avril 2019. Je coordonne sa venue et son séjour aux Émirats.

N.D.R-H. : Le niveau des élèves étant élevé, on peut voir les choses en grand.

P.M. : Un club média.

M.V. : Chaque année, un important projet vidéo autour du Festival du Film Francophone d’Athènes, en partenariat avec l’Institut Français. Depuis l’année dernière, projet littéraire avec les premières L.

A.R. : Je participe cette année à une APP, action pédagogique pilote, qui vise à transformer le journal lycéen qui existe depuis quelques années en webradio (LA VOIX DU LYCÉEN). C’est un beau projet, emmené par une équipe d’élèves très motivés.

Ce projet permet de donner de la visibilité à d’autres plus modestes. Les échanges du club manga sont désormais enregistrés sous la forme d’une émission, Instant Manga, qui est diffusée sur la webradio.

Comment avez-vous « acclimaté » votre pédagogie ?

H.C. : Je fais de l’Éducation aux médias comme j’en faisais déjà en France. Pas de différence notable de pédagogie avec la France je pense.

N.D.R-H. : Lorsque le niveau des élèves est élevé, c’est plus simple.

P.M. : Nous nous adaptons au travail des professeurs, la pédagogie est très française. Nous avons cependant un fonds important en langue du pays (portugais).

M.V. : En Bolivie, j’ai beaucoup observé les collègues dans leurs classes pour voir quoi proposer aux petits. En Grèce, plus simple car c’est le même cadre qu’en France. Avec les 6e, lors des séances de présentation du CDI, je suis amenée à jongler entre les deux langues pour expliquer les classements des deux fonds.

A.R. : Comme je l’ai dit précédemment, c’est plus au niveau des acquisitions et des règles de fonctionnement que je me suis adaptée. Ce qui est sûr, c’est que le climat scolaire est ici très apaisé. Les élèves sont calmes, très respectueux. Il est très rare que nous ayons à lever la voix et encore plus à prononcer une sanction. C’est plutôt au retour que je devrais « réacclimater » ma pédagogie !

La politique locale a-t-elle des incidences sur le lycée ou le CDI ?

H.C. : Oui il y a des cours d’arabe et d’éducation islamique pour les musulmans, pendant le Ramadan on change les horaires de cours, les élèves peuvent venir voilées… tout cela se passe dans un climat très serein et de tolérance, d’acceptation des façons de vivre de chacun.

A.R. : Quand je suis arrivée en septembre 2017, la situation au Togo était très tendue. Il y avait des manifestations réclamant le départ du président plusieurs fois par semaine. Ces jours-là, l’ambassade envoyait aux ressortissants français des consignes de sécurité du type « évitez les déplacements et les rassemblements ». Pourtant, même au plus fort des troubles le lycée n’a jamais été fermé. Nous venions travailler, mais n’avions que très peu d’élèves.

De manière générale, la politique locale est taboue au lycée. Nous avons pour consigne de ne pas l’aborder dans le journal scolaire. Quand nous avons voulu signer un partenariat avec une radio locale, le proviseur s’est inquiété du positionnement de cette antenne. Travailler avec une radio connue pour son opposition au régime en place aurait été impossible.

Quelles sont les difficultés matérielles que vous rencontrez (commande de livres, abonnements, mobilier…) ?

H.C. : Une seule librairie francophone pour tous les Émirats, donc frustration de ne pouvoir feuilleter et avoir des partenariats avec des libraires. Les délais de livraison font qu’il est parfois difficile d’être réactif quand on a besoin d’un livre en urgence. Des colis qui peuvent rester bloqués en douane… le système postal ici n’est pas très au point.

N.D.R-H. : Les commandes, ça reste un point noir. Les délais de livraison sont longs, les marchandises peuvent rester bloquées au port, on ne reçoit pas tout, pas en même temps. Sur place, on ne trouve pas tout ce dont on aurait besoin, on est contraint de commander en France et de prendre notre mal en patience quand ça n’est pas refusé car au final trop onéreux…

Nous n’avons pas beaucoup de librairies, peu de choix dans les BD et même, en général. Il est impossible de satisfaire un besoin ou une demande dans des délais raisonnables. Pour pallier cela, nous avons acquis des liseuses et une tablette (pour lire les BD).

P.M. : Les livres qui viennent de France sont très chers (frais de port et de douane), nous ne faisons qu’une seule acquisition par an. Les magazines arrivent toujours avec un délai notoire.

M.V. : En Bolivie, tout était commandé en France. Il fallait donc anticiper plusieurs mois à l’avance (rétroplanning calculé en fonction des arrivées des bateaux au Chili !). En Grèce, c’est beaucoup plus simple, il y a plusieurs librairies francophones avec lesquelles nous travaillons. Pour les abonnements, nous passons par Unipresse. Pour les fournitures et le mobilier, nous commandons au maximum en Grèce (il nous arrive de faire fabriquer) mais nous nous approvisionnons également en France.

Quelles sont les obligations que vous n’auriez pas en France ?

H.C. : Les hymnes chaque matin, l’engagement de promouvoir une bonne image de la France, le respect des règles locales.

P.M. : Le prêt des manuels scolaire pour tout le secondaire et le prêt de série de livres étudiés en classe pour le primaire et le secondaire. Cela prend beaucoup de temps et de place.

M.V. : Il ne s’agit pas d’obligations à proprement parler mais nous sommes parfois amenés à venir au lycée le week-end pour des projets spécifiques ou des événements.

A.R. : Lors de notre recrutement en tant que résident, nous recevons une lettre de mission dans laquelle l’AEFE insiste fortement sur notre devoir de réserve. Nous ne devons pas afficher publiquement notre avis sur la politique locale. Nous devons prendre garde à ne pas diffuser une image négative de la France par nos propos, par notre tenue ou nos activités.

Êtes-vous obligée de revenir travailler en France, au bout d’un certain nombre d’années ?

H.C. : Contrat de 3 ans renouvelables sur demande et avec accord de la direction, de l’AEFE et de l’académie d’origine. Une nouvelle circulaire a laissé entendre récemment que les affectations à l’étranger seraient désormais limitées dans le temps. À suivre…

N.D.R-H. : Tant que je reste dans ce pays, non ; à moins que le renouvellement de mon détachement me soit refusé. Par contre, cette année, de nouvelles dispositions ont été prises pour les nouveaux contrats. Celles-ci limitent le nombre d’années passées à l’étranger.

P.M. : Non car je suis en contrat local.

M.V. : Difficile à dire actuellement mais c’est probable. L’AEFE fait l’objet d’un projet de réforme qui sera présenté d’ici peu au gouvernement. Une circulaire est déjà parue. Elle fait état d’un changement du statut de résident : le droit au détachement sera désormais limité à 6 ans (2 x 3 ans).

A.R. : J’ai signé pour trois ans, avec la possibilité de renouveler mon détachement autant de fois que souhaité. Nous avons ici des collègues résidents qui sont installés depuis une quinzaine d’années. Cependant les règles sont en train de changer et il semblerait que l’on soit désormais obligé de rentrer au bout de 6 ans.

Quels liens avez-vous avec les autres documentalistes du pays ou de la région ?

H.C. : Essentiellement par mail. Beaucoup de turn-over, de personnes affectées là pour un an, sans qualification, sans formation. Peu de projets communs ou de moyens de se voir

P.M. : Grâce aux formations nous nous connaissons et sommes en contact par divers moyens, en l’occurrence mail et WhatsApp. Nous nous rendons beaucoup service, cela est très précieux.

M.V. : Au sein de l’établissement, nous travaillons étroitement avec la collègue qui s’occupe de la BCD. Nous sommes en lien avec l’équipe de la médiathèque de l’Institut Français et l’équipe de la Bibliothèque Nationale.

A.R. : Le Lycée Français de Lomé est le seul établissement conventionné AEFE au Togo. Il y a des établissements privés qui suivent le programme français qui se mettent à ouvrir des bibliothèques avec un personnel dédié, en s’inspirant du fonctionnement des CDI et des missions des professeurs documentalistes. Il n’y a pas à ma connaissance d’autre professeur documentaliste titulaire du CAPES dans la sous-région. Je crois que la plus proche se trouve au Gabon. Autant dire que les réunions de bassin où nous pouvions échanger sur des problématiques communes me manquent et que les échanges par mail ou whatsapp avec les anciennes collègues en poste en France sont bienvenus !

Avez-vous accès à des formations ?

H.C. : Oui, formations organisées par l’AEFE dans la zone. Mais peu de choses en documentation, parfois peu adaptées à la réalité du terrain, et pas beaucoup de places donc pas sûre de les obtenir. Quelques formations organisées par l’Institut français ou l’Alliance française.

N.D.R-H. : Oui, elles peuvent être internes à l’établissement ou être organisées dans la zone géographique et nous permettre ainsi de découvrir d’autres pays et établissements.

P.M. : Oui de la DGESCO et de l’AEFE. Nous sommes gâtés.

M.V. : Oui, stages de formation continue organisés par l’AEFE dans chaque zone et formations internes au sein des établissements.

A.R. : L’AEFE propose un plan de formation mais ces deux dernières années, il n’y avait rien de spécifiquement dédié aux professeurs documentalistes dans la sous-région. J’ai cependant été retenue pour un stage en FLE qui aura lieu à Lomé, car je suis en charge des élèves allophones du lycée. Ceci est différent pour les professeurs des autres disciplines qui partent régulièrement dans les pays voisins pour des regroupements et qui à leur retour proposent des restitutions de stage.

Si c’était à refaire ?

H.C. : Sans hésiter !

N.D.R-H. : Je le referai

P.M. : Oui, toujours !

M.V. : Mille fois oui !!!

A.R. : C’est une expérience très riche professionnellement. Je ne pense pas retrouver en France un tel enthousiasme de la part des élèves, qui se pressent pour participer à toutes les activités proposées. Le CDI ne désemplit pas et pourtant il y règne toujours une ambiance sereine. Il y a aussi une forte émulation entre collègues enseignants, tous sont motivés et dynamiques. En contrepartie, le travail prend beaucoup de place et on vit dans un milieu très fermé, un peu étouffant. Si je demande ma réintégration, ce ne sera pas pour les conditions de travail – même si les disparités de statuts et de salaires sont pour moi le gros point noir du lycée français – mais parce que le contexte local, entre tensions politiques, pollution, circulation chaotique et climat caniculaire, est éprouvant, et parce que l’automne et le printemps me manquent !