Aux U.S.A, « la Nouvelle Gauche » contestait non seulement la nécessité et le bien-fondé de l’intervention militaire des États-Unis au Viêt-nam, mais aussi les fondements de la société démocratico/industrielle avec pour référence idéologique Herbert Marcuse et son ouvrage magistral paru en 1964 One-Dimensional Man : Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society1 et publié en France en 1968 sous le titre L’Homme unidimensionnel, essai sur l’idéologie de la société avancée2. Concomitamment en France, Guy Debord écrit un ouvrage fondamental, La société du spectacle3, publié en 1967 qui dénonce une société qui aliène ses membres par l’emprise des médias sur la population. Parmi tous ces intellectuels, Jean Baudrillard entretient des liens particuliers avec le sémiologue Roland Barthes dont un livre, Mythologies4, datant de 1957 a marqué toute une génération de penseurs qui vont décrypter les signes émis par notre société, ses individus et ses objets.

Le statut administrativo-universitaire de Baudrillard reste singulier. Après avoir travaillé comme ouvrier agricole, il réussit le Capes d’allemand. Enseignant dans des lycées en France puis en Allemagne, traducteur de Bertolt Brecht, de Karl Marx et du poète Hölderlin, il devient lecteur à l’Université, puis intègre à son retour en France un cursus de doctorat de troisième cycle en philosophie politique sous la direction d’Henri Lefebvre tout en suivant les cours de Roland Barthes à l’École Pratique des Hautes Études. En dépit de l’immense œuvre de Baudrillard, ce dernier, n’ayant jamais soutenu une thèse d’État ou une thèse dans le cadre du nouveau doctorat (décret de 1984), n’obtient pas le grade de Professeur des Universités. Opposé à tous les académismes et toutes les hiérarchies, ce paradoxe ne devait guère le gêner, ne l’empêchant nullement de faire entendre sa voix bien particulière jusqu’à sa mort le 6 mars 20075.

Un premier ouvrage remarquable et remarqué Le Système des objets : la consommation des signes6 paru en 1968, fait surgir à bon escient l’irrationnel et le symbolisme de la relation des hommes aux objets rappelant que ces derniers ne peuvent être réduits à leurs seules technicité et fonctionnalité.

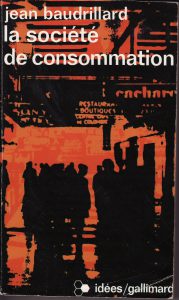

C’est de son deuxième livre dont il est question ici. Son titre La Société de consommation7, son lieu d’édition, Paris et sa date de publication, 1970, en pleine révolte d’une partie l’intelligentsia, font date. Le livre est abondamment commenté et son succès durable puisque la dernière édition a eu lieu en 20118. Le livre de 316 pages comprend un avant-propos signé de Jacob Peter Mayer, trois parties, une conclusion et une bibliographie. Le plan scinde l’ouvrage en trois parties d’inégale importance.

Avant-Propos

L’élogieux avant-propos de Jacob Peter Mayer, spécialiste de l’œuvre d’Alexis Tocqueville et fondateur du centre de recherche Tocqueville de l’Université de Reading introduit l’ouvrage en le qualifiant de « contribution magistrale à la sociologie contemporaine. » Reprenant Jean Baudrillard, il signifie que la consommation est devenue « un mode actif de relation aux objets, à la collectivité et au monde. » L’objet passe du statut utilitaire à celui du prestige apporté à son propriétaire. Sa consommation effrénée génère un danger : celui d’une abondance elle-même créatrice d’une nouvelle morale consensuelle, soutenue par les médias et interdisant toute contestation.

La liturgie formelle de l’objet

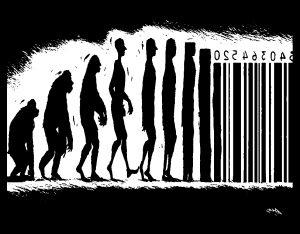

L’auteur constate que l’abondance de notre société occidentale s’appuie sur la multiplication des objets, des services et des biens. Les hommes ne sont plus entourés par les autres hommes, mais par une foule d’objets manufacturés et d’esclaves techniques. Baudrillard décrit l’homme moderne comme assiégé par ses propres créatures artificielles accumulées et exposées au regard dans les vitrines des magasins ou dans l’intimité des habitations modernes.

Il existe donc une profusion, un amoncellement et une surabondance distillant l’impression de richesse et d’appartenance à l’ancienne aristocratie. C’est la marque qui donne une cohérence au monde apparent et séduit l’acheteur. Les grands magasins deviennent les lieux d’un art nouveau, celui œuvrant à la consommation. Ils sont les nouvelles églises de la vie « consumériste. » « La consommation saisit la vie » ordonnant autour d’elle toutes les activités.

En 1969, à quelques jours près, deux grands centres commerciaux ont ouvert leurs portes, Cap 3 000 près de Nice et Parly 2, près de Versailles ; ces modèles se perpétuent aujourd’hui, avec par exemple l’installation très récente du Polygone-Riviera à Cagnes-sur-mer dans les Alpes-Maritimes. Déambulation entre les boutiques, tentation permanente, exposition constante des objets, premières cartes de crédit, facilités de paiement, esthétique résolument moderniste, climatisation d’une immense galerie fermée, Baudrillard répertorie tous les ingrédients d’un bonheur artificiel et consommateur.

La consommation est une mentalité fondée sur la pensée magique, miraculeuse régissant la vie quotidienne. Ce qui implique la croyance dans un « droit naturel à l’abondance. »

Le sociologue soulève deux points jusqu’alors peu abordés dans notre pays :

• S’intéressant à l’information, Jean Baudrillard montre que tout devient « fait divers. » Le politique, l’historique, la culture sont réduits à l’anodin autorisant ainsi la communication de masse à se substituer à la réalité ;

• Dès 1970, l’auteur recense les problèmes posés par la croissance. Il évoque les nuisances et les pollutions créées par l’industrie de l’abondance, le suréquipement et le gaspillage.

Théorie de la consommation

L’auteur s’interroge dans un premier temps sur le mythe égalitaire et sur l’introduction de l’idéologie du « Bonheur » par les révolutionnaires du XIXe siècle. Car pour évaluer le bonheur égalitaire, il faut que la jouissance individuelle des biens accumulés soit mesurable. Notre société se transforme en « démocratie du standing. » D’ailleurs Baudrillard remarque que les sociétés capitalistes et communistes de l’époque s’étaient engagées dans « la Révolution du Bien-Être » avec une double affirmation : « la croissance, c’est l’abondance ; et, l’abondance, c’est la démocratie. »

Or l’auteur s’inscrit en faux contre cette vision idyllique, puisqu’une large part de la population vit dans la pauvreté en dépit des richesses produites. Il affirme que toute société est porteuse d’inégalités avec une minorité privilégiée, en quelque sorte une caste. Notre société de consommation, loin de conduire à l’égalité dans l’abondance, produit de la différenciation sociale. Aujourd’hui, sur ce plan, les prévisions de l’auteur se vérifient avec l’actuelle explosion des inégalités, les plus riches s’enrichissant et les plus pauvres s’appauvrissant9. Cette pauvreté se lit dans l’espace urbain et la pollution. La verdure, l’air pur, l’eau et le silence hier gratuits deviennent l’apanage des classes privilégiées. De la sorte, la différenciation par la ségrégation géographique s’inscrit dans l’urbanisme.

Mais au fur et à mesure de la détérioration de la situation des classes subalternes et de leur exposition aux nuisances et à la pollution, la société génère des droits nouveaux qui ne sont que le signe apparent des privilèges d’une classe. Ainsi, l’auteur explique que « le droit à l’air pur signifie la perte de l’air pur comme bien naturel, son passage au statut de marchandise, et sa redistribution sociale inégalitaire. » Selon Baudrillard, l’inscription dans le Droit des valeurs naturelles implique leur transformation en formes productives comme sources de profit. Baudrillard explique que la consommation procède comme l’école et la culture « d’une institution de classe10. » L’accès aux objets, leur achat ne résulte pas de la même logique suivant la position sociale de l’acheteur. Celui qui n’a que l’argent s’entoure d’objets, les accumule ; celui qui possède la culture est autonome par rapport à eux, d’où l’importance de l’objet ancien qui fait partie de l’héritage, de la lignée.

L’auteur souligne qu’il existe une logique sociale de la consommation qui n’est pas celle de l’appropriation individuelle des biens et des services. À vrai dire, cette logique est inégalitaire, les uns ayant droit au miracle et les autres aux seules retombées du miracle. En effet, la consommation doit être interprétée comme un code, un système d’échange, une forme de langage. La communication est aussi impliquée dans les signifiants sociaux avec le savoir, le pouvoir et la culture.

Cette société de consommation ne peut être stable : elle s’emballe et organise sa fuite en avant ; les économistes ne pensent qu’à travers la croissance et l’accroissement des biens et des revenus, Baudrillard remet cependant en cause cette vision en posant la question du « pourquoi ». Car, il n’existe pas une homogénéité des consommateurs pris dans leur ensemble. Il n’y a pas une immense classe moyenne, mais la société de consommation induit « un champ social structuré. » Cette remarque de Jean Baudrillard montre bien sa référence au structuralisme introduit dans les sciences humaines par l’anthropologue Claude Lévy-Strauss11,12 et13, seule pensée concurrente de l’idéologie marxiste prégnante parmi les intellectuels et les universitaires durant les années « post-soixante-huitardes. » Si Baudrillard maintient une distance avec les marxistes, il les rejoint dans son analyse sur les classes sociales, car il estime que les consommateurs n’ont pas que des besoins et qu’une partie de ceux-ci sont organisés comme une filière créatrice de différenciations et de distances sociales suscitant les signes de la hiérarchisation de notre société. Les classes moyennes ou inférieures subissant systématiquement un décalage chronologique et culturel par rapport aux classes supérieures.

Pour perdurer, la société de consommation organise un flux de besoins constamment supérieur à l’offre des biens de la production réelle. De même, elle spécule sur un volant de chômeurs pour maximaliser ses profits. La société de consommation se perpétue grâce à un déséquilibre constant impliquant un état de crise permanent. La société de croissance n’est pas la démocratie, car elle est productrice de discriminations.

Il existerait un mythe, celui de l’homo œconomicus, qui recherche son propre bonheur à travers la production d’objets permettant de la sorte « la rencontre de la Nature humaine et des Droits de l’homme. » Or théoriser sur la société de consommation, c’est d’abord analyser les besoins des hommes. Selon Jean Baudrillard, tous les discours relatifs à la nécessité d’une production industrielle répondant aux besoins des êtres humains seraient vains, même les discours contestataires de Marx ou de Galbraith, car nul ne connaît réellement les besoins de l’humanité et de chacun de ses individus.

Il faut donc s’interroger sur le rôle de la production industrialisée de biens. Baudrillard fait appel à diverses sciences humaines, dont la sociologie et la psychologie pour tenter de dégager une réponse théorique. Il en déduit que l’objectif productiviste ne tend pas à la satisfaction des individus, mais à intégrer ceux-ci dans le système de valeurs de la société de consommation. Le consommateur devrait automatiquement adhérer au style de vie offert par cette société. Cette approche de Jean Baudrillard permet de comprendre, aujourd’hui, l’attitude de refus d’adhésion à nos valeurs d’une partie religieusement rigoriste de la population musulmane lorsqu’il est question du corps, en particulier de la surexposition publicitaire, télévisée et cinématographique du corps féminin, alors que selon leur interprétation de la foi, le corps, en particulier, celui de la femme, doit être couvert et caché aux yeux des hommes autres que ceux de l’époux14.

Faisant référence à la thèse que Galbraith a développée15, Jean Baudrillard pense que la problématique de la société de croissance n’est pas celle de la maîtrise de la production, mais bien celle de la demande consumériste. Dès lors, la communication via les sondages, la publicité, le marketing, le conditionnement devient un rouage essentiel pour l’adaptation du comportement des individus à l’égard du marché et des besoins des producteurs. Galbraith souligne que la surconsommation reste le résultat d’accélérateurs artificiels ; dès lors, Baudrillard admet que John Galbraith dénonce, à juste raison, la mystique de la satisfaction du consommateur et de sa liberté de choix. Car cette liberté est imposée dans un cadre de « laideur » et « d’arbitraire » : « de crasse, de pollution et de déculturation. »

Le reproche que fait Jean Baudrillard à John Galbraith, c’est de croire que la production d’objets est indépendante d’un tout. Or Baudrillard soutient que, s’il existe bien une technostructure s’appuyant sur les médias à son service qui paralysent les choix des individus, il existe aussi « un système des besoins » sans lequel l’aliénation ne serait pas complète.

En fait la consommation ne satisfait pas un besoin, ni une jouissance. Baudrillard la définit comme un fait social, un code, un langage, une institution et un système d’organisation. Constatant que les « gadgets » occidentaux stimulent la consommation, montrant que les ouvriers immigrés philippins en Californie se transforment en une redoutable force de travail tant productrice que consommatrice, Baudrillard pose une question fondamentale : pourquoi les consommateurs mordent-ils à l’hameçon ? Pourquoi sont-ils vulnérables aux stratégies mises en place pour les pousser à intégrer le système ?

Dès lors Baudrillard oppose la consommation-jouissance à la consommation comme extension organisée des forces productives qui relève de l’éthique productiviste et puritaine du XIXe siècle industriel. C’est ainsi que s’explique, aujourd’hui, la violence des attaques menées en Allemagne contre la Grèce, dont l’économie s’est effondrée et dont la dette devient difficilement gérable. Comme le remarque Romaric Godin, le reproche évoqué pour refuser d’aider les Grecs, c’est de dire qu’ils n’ont pas assez produit pour rembourser leur dette publique et celles de leurs banques et qu’ainsi, ils introduisent le chaos dans le système économique européen16. Cet exemple actuel illustre parfaitement le propos de Jean Baudrillard sur la logique morale et répressive mise en place par la société de consommation et ses médias.

La société de consommation est aussi la société de l’apprentissage de la consommation. Ce point de vue de notre auteur a été vérifié dans les années 1985-1992 par la création de nombreux clubs boursiers dans les lycées avec le parrainage de directeurs de banque. Des concours étaient organisés avec l’appui (le sponsoring) des banques et des médias, des créneaux horaires étant réservés à ces joutes financières sur les chaînes locales de télévision, en particulier Fr3. Baudrillard évoque « un dressage », ce terme est-il adéquat ou trop virulent ? De toutes les façons, il y a bien une part de constat et de vérité dans cette approche.

Les facettes décrites ci-dessus montrent que « l’Abondance et la Consommation » ne correspondent pas à l’accomplissement de l’Utopie annoncée. Effectivement, d’après Baudrillard, nous ne sommes pas en présence d’une société parfaite et idéale porteuse d’un principe de progrès réel et d’un avenir meilleur car la société d’abondance et de consommation exerce une contrainte civique dont les membres doivent céder à l’injonction de consommation avec tout un système de communication qui appuie cette obligation. La consommation est un outil fantastique de contrôle social des individus, entraînant une contrainte bureaucratique sur les processus de consommation. Ici, Jean Baudrillard regarde du côté de Michel Crozier et du Phénomène bureaucratique17 que nous avons précédemment analysé dans ces colonnes18.

Une contradiction grandit au sein même de la société de consommation. D’une part, elle produit de plus en plus d’individualisme et l’exacerbe et, d’autre part, cette société doit combattre l’individualisme consommateur qui met en péril la cohésion de la société. Pour ce faire, elle utilise « le lubrifiant social » de la redistribution, de la gratuité de certains services et de la propagande caritative. Toutefois, l’équilibre entre liberté, consommation contrainte et redistribution demeure bien précaire.

Ce n’est pas la seule contradiction au sein du système, puisque la consommation de masse induit la possession d’objets qui différencient, individualisent et désolidarisent les individus et leurs structures sociales. Il existe donc une production industrielle des différences qui favorise le narcissisme du consommateur. Baudrillard prend la mesure du danger en soutenant que « la société de consommation n’est pas jouissance de la singularité, elle est réfraction des traits collectifs. »

Mass media, sexe et loisirs

Mass media, sexe et loisirs

Cette partie est la plus longue et représente à elle seule la moitié de l’ouvrage. En guise d’introduction, l’auteur insiste sur l’hypocrisie mass-médiatique, affirmant que notre société exalte la consommation des signes et dénie la réalité des choses.

L’auteur propose quelques exemples intéressants. Les vieux sont seuls, on s’apitoie collectivement. Le corps s’atrophie en raison des contraintes professionnelles et géographiques, on le magnifie. La famille se dissout, on la loue. De nos jours, nous pouvons citer les nombreuses émissions télévisées consacrées à l’art culinaire français alors que le micro-onde et les plats surgelés remplacent au quotidien la cuisine traditionnelle.

Par la suite, Baudrillard s’intéresse au monde pédagogique et culturel. Il nous interpelle dans un passage intitulé « le recyclage culturel. » Le savoir, la qualification sociale, la carrière sont soumis au recyclage et à la remise à jour. Il note, en 1968, que les cadres et les enseignants doivent en passer par les exigences du recyclage. C’est une notion qui se veut scientifique et fondée sur le progrès continu des connaissances, en sciences exactes, mais aussi en pédagogie. Mais Baudrillard dénonce cette approche comme étant arbitraire, cyclique et « n’ajoutant rien aux qualités intrinsèques des individus. » Il compare le recyclage des connaissances à une contrainte ou une sanction jouant le rôle de l’obsolescence dirigée dans la production industrielle. Ce ne serait plus un processus rationnel d’accumulation scientifique, mais un processus social non-rationnel. Ce passage passionnant, en ce qui concerne les enseignants, infirme tout un langage « managérial » à l’œuvre depuis quarante ans au sein du système scolaire ainsi que l’approche didactique qui multiplie les signes déniant les réalités pédagogiques, sociologiques, ethniques, voire religieuses auxquelles sont confrontés les enseignants.

Le recyclage culturel peut se résumer à deux expressions : « être dans le coup » et « savoir ce qui se fait ». Ce recyclage culturel s’oppose à la culture en tant que patrimoine héréditaire d’œuvres, de pensées et de traditions. Il interdit toute dimension continue d’une réflexion théorique et critique ; devons-nous en déduire, que de nos jours, Baudrillard serait classé parmi les « néo-conservateur s» comme Alain Finkielkraut19, Régis Debray20 ou Jacqueline de Romilly21, défenseurs d’une école transmettant les savoirs et les valeurs de la République par opposition à ceux qui, employant les termes du management, n’acceptent qu’une école des compétences ?

Revenant sur la culture, notre auteur explique que cette dernière perd, dans la société de consommation, sa substance et qu’elle devient éphémère. Jusqu’aux prix littéraires annuels qui sont passés au crible de la critique. Ce renouvellement annuel permet de supprimer la permanence du fait culturel qui doit s’inscrire dans le temps au profit de la production de l’éphémère culturel, un prix chassant le précédent dans la sphère de l’oubli médiatique.

Nous assistons à un recyclage permanent forçant les hommes à céder aux contraintes de la mobilité, de statut et au profil de la carrière. Tout comme la promotion et la mise en valeur des sites de protection de la nature signifient que cette dernière est condamnée dans son existence propre.

Enfin, Baudrillard analyse les rôles réciproques du message et du médium. Il en déduit que les moyens modernes de communication, en particulier la télévision, transforment les relations humaines en neutralisant le vécu au profit de la virtualité des spectacles. À partir du médium publicitaire, l’auteur s’attaque à la fabrication d’un monde du pseudo-événement, de la pseudo-histoire et de la pseudo-culture. À ce sujet, on peut consulter les récentes études sur le storytelling menées par Christian Salmon22 et Nicolas Pélissier23.

Dans la société de consommation, le corps occupe une position bien singulière. Il est « le plus bel objet de consommation ». La forme, la beauté et le sexe sont des enjeux individuels et de société. La publicité diffuse l’image d’un corps parfait, obligatoirement mince, musclé, doré. Elle véhicule cette vision idyllique qui devient cauchemardesque pour ceux qui ne peuvent en bénéficier. Par exemple, l’on sait que la publicité pour les collants Dim dans les années 1970 était un savant montage photographique de jambes de jeunes filles de 14/15 ans surmontées par des corps de jeunes femmes de façon à accentuer la finesse des jambes exposées.

Le corps n’appartient plus à la personne. Il est exposé au regard critique d’autrui par la comparaison avec les images véhiculées par les médias publicitaires, journalistiques, cinématographiques et télévisés. Un véritable culte du corps s’impose. D’ailleurs, aujourd’hui les jeunes garçons sont touchés. À leur tour, ils s’épilent demandant à leurs camarades féminines les meilleures crèmes épilatoires et cédant à la mode des strings masculins qui exigent une épilation totale des zones érotiques.

Tout naturellement, la beauté s’associe au fonctionnalisme érotique et donc à la consommation du sexe qui devient frénésie individuelle au lieu d’être un facteur de cohésion du couple, par exemple.

Baudrillard présente ensuite un paradoxe, peut-être l’objet le plus paradoxal de la société de consommation. Celui des loisirs. Car les activités professionnelles sont si prenantes, si prégnantes et si stressantes qu’elles ne laissent que très peu de temps aux loisirs et que ces derniers s’inscrivent à leur tour dans un temps limité, donc contraint. Autre paradoxe, celui du sourire que Baudrillard intitule, « le pathos du sourire », car il faut garder le sourire en toutes circonstances, surtout lorsque les métiers exercés sont des professions de contact.

Ensuite, l’auteur évoque le détournement du don tel que le concevait Marcel Mauss24 dans le triptyque « donner/recevoir/rendre ». Or la sollicitude affichée par les commerciaux et les services d’accueil sont l’inverse de la prévenance réelle. Il faut faire du chiffre en incitant à la consommation par une attitude de sollicitation. « Avez-vous chaud ? Voulez-vous une glace, un soda ? » Nous assistons selon Baudrillard à une inquisition sociale violant l’intime sous prétexte de compréhension et de services à rendre.

Or cette société de consommation si lisse, si pacifiée, où la mort est exclue, crée une anomie (du « a » de privation et de « nomos » loi en grec), c’est-à-dire des réponses hors la loi ou en dehors des normes admises. Cette violence est secrétée par la profusion de sécurité et par les médias qui diffusent une violence consommée via les films, la télévision et, aujourd’hui, les jeux vidéo. Or la violence incontrôlable est sans fin et sans objet. Nous pouvons penser à la tragique épopée de Jacques Mesrine25 ou aux pulsions de mort des jeunes djihadistes français commettant des attentats en Europe.

Dernier point soulevé par Jean Baudrillard celui de la fatigue et de l’hyperactivité qui alternent parmi les individus de la société de consommation, les faisant passer d’un état à l’autre.

L’auteur pense que notre société aliène ses membres qui ont conclu un pacte avec le Diable depuis le Moyen-Âge. L’homme occidental s’est engagé dans un processus technique de domination de la Nature par une entreprise prométhéenne de progrès, de travail, de rationalité et d’efficacité. Il reprend le concept d’Oswald Spengler d’un homme « faustien26 ». Mais, s’éloignant de cette vision dramatique du destin de l’Homme, Baudrillard soutient que la consommation est hédoniste et régressive. Ce qui explique que la dénonciation de cette société soit si facilement récupérée par le système. Ainsi qu’en est-il de la « Pop Music » et de « l’anti-Art » ? L’auteur avait, pour ainsi dire, subodoré que la grande remise en cause de 1968 par les jeunes marxistes se réclamant de Trotski ou de Mao, donnerait naissance à tant de défenseurs idéologiques de la société, comme Serge July, qui dirigea longtemps le journal Libération27, de dirigeants politiques, tel Lionel Jospin28 ou Daniel Cohn-Bendit29 ou encore le philosophe André Gluksmann30 qui seront les meilleurs garants de la société de consommation.

En conclusion, Jean Baudrillard affine sa position et sa réflexion. L’homme de la société de consommation vit dans un système où la finalité est absente. La société d’abondance devient son propre mythe. Elle est collectivement narcissique, oubliant le sens du tragique. Ce qui se vérifie 45 ans plus tard, car le terrorisme djihadiste réinsère cette dimension tragique à laquelle les individus, comme les institutions, habitués à la tranquillité, à la sécurité de la consommation, ne savent comment répondre au point que nos dirigeants hésitent à lui donner un nom précis. Jean Baudrillard a été un grand visionnaire ayant su décrypter les signes de l’évolution de la société de consommation. Le succès passé de son livre et sa réédition 41 ans plus tard en sont la preuve.