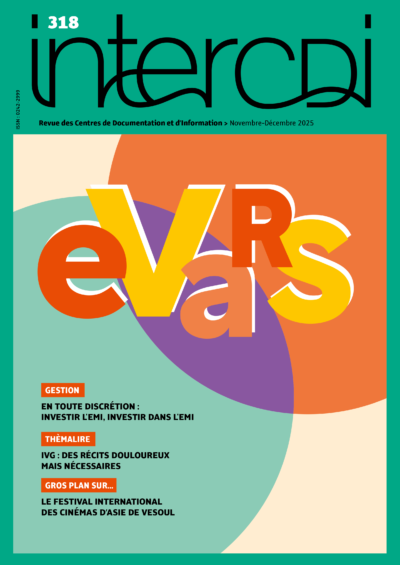

Dans l’entretien qu’elle nous a accordé peu avant la sortie de son roman Le Ciel de Joy (voir l’Ouverture culturelle, dans ce même numéro), l’autrice Sophie Adriansen évoque la nécessité de proposer des réponses incarnées par des personnages de fiction aux questions que se posent les adolescents sur la sexualité. Elle nous offre ainsi une piste pour aborder certains points du nouveau programme d’Éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (EVARS) qui entre en vigueur cette année. L’année 2025 est aussi l’année des cinquante ans de la loi Veil autorisant l’avortement en France. Profitons-en pour nous intéresser aux romans et aux bandes dessinées qui abordent ce thème et que nous pouvons proposer à nos lecteurs de collège et de lycée qui s’interrogent sur les premières relations sexuelles, sur la contraception, mais aussi sur les combats qui ont rendu possible l’accès libre et gratuit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en France, un droit qui n’existe pas ou bien qui est menacé dans d’autres pays.

Avorter quel qu’en soit le prix

Commençons par nous souvenir de ce que signifiait avorter en France avant 1975 et de ce que cela signifie encore dans d’autres pays aujourd’hui.

Rouen, 1963. Parvenue à la cinquantaine, Annie Ernaux se souvient de son avortement, survenu 24 ans plus tôt. Elle raconte cette expérience dans L’évènement. Elle est alors étudiante en lettres et vit à la cité universitaire. Déterminée à avorter, elle mettra néanmoins trois mois à trouver l’adresse d’une « faiseuse d’ange ». La lauréate du prix Nobel de littérature n’épargne au lecteur aucun des détails de l’interminable quête qui la mène jusqu’à cette femme, aide-soignante de son métier, qui la reçoit dans son petit appartement à Paris, de l’acte qui devra être répété deux fois, et de son issue, dramatique. Annie Ernaux fera une hémorragie et sera évacuée à l’hôpital où elle subira un curetage. Son récit est nécessaire car il jette une lumière crue sur ce que vivaient les femmes avant 1975 : impuissance, peur, rejet du corps médical, difficultés financières, douleur, risque d’être poursuivie par la loi, risque de mourir. À cette époque, chaque jour, trois femmes meurent des suites d’un avortement clandestin.

Rouen, 1963. Parvenue à la cinquantaine, Annie Ernaux se souvient de son avortement, survenu 24 ans plus tôt. Elle raconte cette expérience dans L’évènement. Elle est alors étudiante en lettres et vit à la cité universitaire. Déterminée à avorter, elle mettra néanmoins trois mois à trouver l’adresse d’une « faiseuse d’ange ». La lauréate du prix Nobel de littérature n’épargne au lecteur aucun des détails de l’interminable quête qui la mène jusqu’à cette femme, aide-soignante de son métier, qui la reçoit dans son petit appartement à Paris, de l’acte qui devra être répété deux fois, et de son issue, dramatique. Annie Ernaux fera une hémorragie et sera évacuée à l’hôpital où elle subira un curetage. Son récit est nécessaire car il jette une lumière crue sur ce que vivaient les femmes avant 1975 : impuissance, peur, rejet du corps médical, difficultés financières, douleur, risque d’être poursuivie par la loi, risque de mourir. À cette époque, chaque jour, trois femmes meurent des suites d’un avortement clandestin.

Irlande du Nord, 1993. Dans ce pays de forte tradition catholique, l’avortement restera illégal jusqu’en 2018. Le roman Dans le ventre de Fianna Sinn apporte un angle de vue original en littérature jeunesse sur la question de l’avortement car ici, ce n’est pas la jeune héroïne qui doit avorter, mais sa mère. Dans un contexte où s’affrontent dans les rues du pays les pros et les anti-avortement, Abigeál, qui a déjà cinq frères et sœurs, découvre que sa mère est à nouveau enceinte. Profondément catholique, effacée derrière un mari dominant, elle n’arrive pas à se résoudre à avorter, quand bien même elle considère cette nouvelle grossesse comme un fardeau.

États-Unis, 2020. Missouri 1627 raconte l’histoire d’une jeune fille de 17 ans qui doit traverser plusieurs États pour avorter. Quand les auteurs Jennifer Hendriks et Ted Caplan écrivent, la loi du Missouri autorise l’avortement mais avec des restrictions. Veronica, mineure, est obligée de présenter une autorisation de ses parents. Elle décide alors de se rendre jusqu’au Nouveau-Mexique, pour trouver une clinique qui accepte de pratiquer cet avortement sans le consentement parental. Veronica a un profil de reine de bal. Elle est conduite par son ancienne amie du collège, la fantasque Bailey au look gothique. Le road-trip de ces deux filles que tout oppose donne un roman drôle et néanmoins subtil, dans lequel les émotions jouent aux montagnes russes. À noter qu’aujourd’hui, l’avortement a été interdit dans l’État du Missouri, y compris en cas de viol et d’inceste. Au Nouveau-Mexique, l’accès reste autorisé sans restriction et une loi protège les patients et les médecins des poursuites d’autres États.

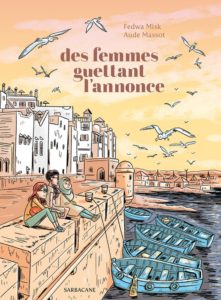

Maroc, 2024. La bande dessinée Des femmes guettant l’annonce s’ouvre sur la mort d’une jeune femme au cours d’un avortement clandestin. Le Maroc est en émoi et le débat sur la légalisation de l’avortement est relancé. C’est dans ce contexte que Lila, une jeune commerciale, apprend qu’elle est enceinte. Soutenue par son amie Nisrine, militante féministe, elle va de gynécologue en gynécologue mais tous refusent de pratiquer l’avortement. Dans une salle d’attente, Lila fait la connaissance de Malika, une femme mariée déjà mère de cinq enfants et dont le mari est au chômage. Malika ne souhaite pas avoir un nouvel enfant. Des femmes guettant l’annonce raconte l’histoire de ces trois femmes, embarquées malgré elles pour un road trip. L’autoradio allumé, elles espèrent une légalisation de l’avortement qui mettrait fin à leur quête. Après de nombreuses déconvenues, une gynécologue exerçant dans une clinique privée accepte enfin de les aider. Heureusement, car le débat national sur l’IVG débouche sur un statu quo. Au Maroc, l’avortement reste passible de six mois à deux ans de prison pour la femme, et d’un à cinq ans pour les praticiens.

À chacune son parcours et son choix

Voici Pia, Mona, Malika et Joy. Elles ont entre 15 et 17 ans et sont les héroïnes des romans pour la jeunesse Trop tôt, 17 millimètres, No kids et Le ciel de Joy. Dans cette partie nous retrouverons aussi Veronica de Missouri 1627 et nous rencontrerons l’adolescente que fut Colombe Schneck dans son récit autobiographique intitulé Dix-sept ans.

Les causes de la grossesse

« Comment peut-on se retrouver

En consultation pour une IVG

Avec une culotte

À licornes ? »

C’est ce que se demande Mona, la narratrice de 17 millimètres. Dans son cas, c’est le préservatif qui a craqué. Idem pour la narratrice du Ciel de Joy. Dans Missouri 1627, c’est la muflerie de Kevin, le petit ami de Veronica, qui est en cause. Ils sont en couple depuis trois ans et s’apprêtent à quitter le lycée pour l’université. S’ils sont tous les deux des élèves populaires, seule Veronica brille par ses résultats scolaires. Elle a décroché une bourse pour une université prestigieuse et éloignée. Kevin a besoin de la belle Veronica à ses côtés pour exister. Il perce des trous dans un préservatif dans le but de la mettre enceinte et de l’empêcher de quitter le Missouri. Il n’imaginait pas que Veronica, issue d’une famille très croyante, avorterait pour reprendre la main sur son destin. Dans No Kids, on apprend qu’il est possible de tomber enceinte sans pénétration, par le précum, qui est le liquide clair qui s’écoule du pénis pendant l’excitation sexuelle et avant l’éjaculation. Dans Dix-sept ans, de Colombe Schneck, c’est un oubli de pilule qui est en cause : « La pilule, je l’avais, mais je ne l’ai pas prise consciencieusement, je n’ai pas fait attention ». Avec Trop tôt, on comprend aussi pourquoi, la première fois, on a rarement un préservatif sur soi : « C’est la seule chose que je regrette dans mon histoire, de ne pas avoir pris un contraceptif avant. Quant aux préservatifs, je n’en avais pas. Au collège, seules les salopes en ont sur elles » raconte Pia, 15 ans, qui après une seule et unique nuit d’amour pendant les vacances d’été, se retrouve enceinte. Dans ce court roman de Jo Witek, le récit au passé des vacances de Pia, de cette nuit de plaisir et des semaines d’inquiétude qui ont suivi, alterne avec des passages en italique rédigés au présent, qui placent le lecteur aux côtés de Pia, dans la voiture conduite par sa mère, en route pour la clinique où elle va avorter. Cette proximité nous permet de partager les émotions de Pia, sa peur et la honte qu’elle croit lire sur le visage de sa mère.

enceinte sans pénétration, par le précum, qui est le liquide clair qui s’écoule du pénis pendant l’excitation sexuelle et avant l’éjaculation. Dans Dix-sept ans, de Colombe Schneck, c’est un oubli de pilule qui est en cause : « La pilule, je l’avais, mais je ne l’ai pas prise consciencieusement, je n’ai pas fait attention ». Avec Trop tôt, on comprend aussi pourquoi, la première fois, on a rarement un préservatif sur soi : « C’est la seule chose que je regrette dans mon histoire, de ne pas avoir pris un contraceptif avant. Quant aux préservatifs, je n’en avais pas. Au collège, seules les salopes en ont sur elles » raconte Pia, 15 ans, qui après une seule et unique nuit d’amour pendant les vacances d’été, se retrouve enceinte. Dans ce court roman de Jo Witek, le récit au passé des vacances de Pia, de cette nuit de plaisir et des semaines d’inquiétude qui ont suivi, alterne avec des passages en italique rédigés au présent, qui placent le lecteur aux côtés de Pia, dans la voiture conduite par sa mère, en route pour la clinique où elle va avorter. Cette proximité nous permet de partager les émotions de Pia, sa peur et la honte qu’elle croit lire sur le visage de sa mère.

L’épreuve du test

Après la prise de risque, consciente ou non, suit la longue attente des règles. Pour Colombe Schneck ou pour Veronica, il est difficile d’estimer l’ampleur du retard : « Depuis combien de semaines est-ce que je regarde le fond de ma culotte en espérant voir du sang ? Un mois, deux mois ? Avril, mai ? Je n’arrive pas à compter, à me souvenir » raconte Colombe Schneck. Pour toutes, l’attente est interminable et suivie de l’inévitable épreuve du test. On la retrouve dans tous les romans sur l’IVG destinés à la jeunesse. Il y a d’abord l’épreuve de l’achat, du choix de la pharmacie, avec la crainte d’être reconnue, ou d’être questionnée. Lorsque le résultat apparait, il est difficile à accepter : dans 17 millimètres, Mona va jusqu’à répéter neuf fois l’opération. Dans Trop tôt, Pia dit : « Je me souviens que le résultat du test fut comme un coup de poing dans le ventre ». Missouri 1627 remporte la palme du test de grossesse le plus catastrophique. Veronica a volé un test à sa sœur aînée. Elle se réfugie dans les toilettes du lycée. Le test lui échappe des mains, glisse sous la porte et atterrit devant une paire de rangers noires, celles de la redoutée Bailey Butler. Bailey joue un moment avec les nerfs de Veronica avant de lui rendre le bâton de plastique qui affiche désormais deux petites lignes parallèles.

Les adjuvants, ados et adultes

Dans les romans évoqués ici, les amis sont souvent ceux qui aident à la prise de décision et soutiennent moralement les héroïnes. Ce rôle peut difficilement être tenu par le garçon responsable de la grossesse. C’est ce que montre l’expérience de Joy. Quand elle annonce à Robinson qu’elle est enceinte, sa réaction l’effraie : il propose de garder l’enfant, disant que sa mère les aidera à l’élever. Joy décide alors de mentir à Robinson : elle lui dit qu’elle a fait un test plus fiable qui s’est révélé négatif. Elle préfère quitter ce garçon qu’elle aime car elle a conscience que c’est à elle et à elle seule de prendre la décision d’avorter ou non. Pour l’accès pratique à l’IVG (conduire, être la personne majeure qui accompagne), les adultes, membres de la famille ou autres, sont indispensables. Dans Le Ciel de Joy toujours, Sophie Adriansen rappelle que si en France une jeune fille mineure n’a pas besoin de l’autorisation de ses parents pour avorter, elle doit néanmoins être accompagnée par la personne majeure de son choix. Joy dresse une liste des adultes qui pourraient accepter de l’accompagner mais la lycéenne est contrainte de barrer les noms un à un. Sa grand-mère et sa mère, qui toutes les deux sont devenues mamans à dix-sept ans, encouragent Joy à garder l’enfant. Elles ne sont pas contre l’avortement, mais ne l’envisagent pas dans leur famille. Joy s’adresse alors à la mère de Victoire, sa meilleure amie, qui est une femme qu’elle admire. Elle découvre avec stupeur que cette dernière est pro-life. On trouve le même type de situations dans Missouri 1627, où l’aide vient rarement de ceux que l’on attend : la prêteuse sur gage qui porte une croix en pendentif ou le chauffeur latino sont des alliés précieux. À l’inverse, la stripteaseuse de la boîte de nuit se révèle être une militante anti-avortement radicale, comme la mère de Victoire. Certaines trouvent néanmoins du soutien auprès de leurs parents ou grands-parents. C’est le cas de Pia, que sa mère accompagne à la clinique ou de Mona qui est soutenue par sa grand-mère. Pour Joy et pour Malika, le soutien viendra du personnel éducatif. Se souvenant d’une exposition sur le Mouvement de libération des femmes (MLF) vue au CDI, Joy ose demander à Mme Devienne, la professeure documentaliste de son lycée, de l’accompagner au Planning familial. Dans No kids, c’est l’infirmière du lycée qui sera aux côtés de Malika.

L’IVG en pratique

En 1963, Annie Ernaux raconte avoir cherché dans le fichier de la bibliothèque au mot avortement et n’avoir rien trouvé d’autre que des revues médicales condamnant l’acte. Au 21e siècle, les recherches se font sur Internet, avec le risque de laisser des traces dans l’historique ou d’être surpris par les parents. Dans Le Ciel de Joy, la lycéenne se réfugie au CDI. Elle choisit l’ordinateur le plus isolé pour faire ses recherches. C’est là qu’elle apprend les délais légaux pour une IVG médicamenteuse (7 semaines) et chirurgicale (14 semaines). Là aussi qu’elle découvre qu’elle aura besoin d’être accompagnée d’une personne majeure. Les œuvres de fiction peuvent aussi être une source d’information. Dans L’évènement, Annie Ernaux écrit : « si beaucoup de romans évoquaient un avortement, ils ne fournissaient pas de détails sur la façon dont cela s’était exactement passé. Entre le moment où la fille se découvrait enceinte et celui où elle ne l’était plus, il y avait une ellipse ». La littérature jeunesse actuelle comble ce vide. Dans 17 millimètres, un roman dans lequel Florence Medina utilise le vers libre pour rendre compte des questionnements qui traversent Mona quand elle apprend qu’elle est enceinte de Liam, on sent la volonté de l’autrice d’écrire un roman presque didactique. Chaque étape est précisément décrite : le rendez-vous avec la conseillère conjugale du Planning familial, l’échographie de datation, l’anesthésie avant l’intervention. Le roman est suivi d’une chronologie qui apporte quelques repères sur l’histoire de l’avortement, de contacts et du témoignage d’une conseillère conjugale et familiale. Dans No kids, Julie Rey raconte aussi avec précision l’avortement médicamenteux de Malika.

Des marraines pour les combats, intimes ou politiques, encore à mener

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes

votre vie durant. »

Simone de Beauvoir

Les œuvres dont nous venons de parler sont nombreuses à faire référence aux femmes qui, dans les décennies précédentes, ont lutté pour le droit à disposer de leur corps. Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Simone Veil ou encore Delphine Seyrig font figure de marraines et guident les jeunes héroïnes dans leurs choix.

Dans No kids, Morten et Malika sont deux lycéens militants écologistes qui pensent que leur génération doit faire moins d’enfants pour sauver la planète, lorsque Malika tombe enceinte et décide d’avorter. No kids est un objet littéraire hybride : une pièce de théâtre qui a l’épaisseur d’un roman, avec des captures d’écran de conversations sur les réseaux et des extraits du journal de la grand-mère de Malika qui faisait partie du MLF. Cette grand-mère était l’amie de Gisèle Halimi. La figure de l’avocate est présente dans l’ouvrage dès la première de couverture : on aperçoit Malika dans la salle de repos de l’infirmerie, avec en arrière-plan, un portrait de Gisèle Halimi. Dans 17 millimètres, Florence Medina rend hommage à toutes les femmes qui ont lutté pour la légalisation de l’avortement en France, avec un clin d’œil particulier à l’actrice Delphine Seyrig. Mona trouve que la conseillère conjugale et familiale du Planning familial ressemble à la fée des Lilas dans le film Peau d’Ane, or c’est Delphine Seyrig qui incarnait ce rôle, elle qui fut engagée au côté de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi.

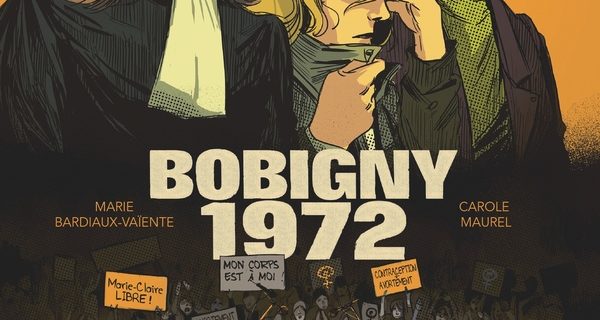

La lecture de ces fictions gagnera à être complétée par celle de bandes dessinées documentaires. Bobigny 1972 raconte l’histoire de Marie-Claire, 17 ans, jugée pour avoir avorté à la suite d’un viol. Sa défense est assurée par Gisèle Halimi, qui en fait un procès très médiatique et obtient l’acquittement de Marie-Claire. Dans un style graphique qui rappelle les bandes dessinées des années 1970, les autrices rendent à la fois compte des parcours individuels de Marie-Claire et de sa mère, et des étapes qui ont permis d’avancer vers la légalisation de l’avortement : les discussions dans le salon de Gisèle Halimi, en présence de Simone de Beauvoir et de Delphine Seyrig, la publication de l’appel des 343 femmes, le 5 avril 1971 dans Le Nouvel Observateur, la création de l’association Choisir pour promouvoir la contraception et l’éducation sexuelle et aller vers l’avortement libre et gratuit, et enfin le procès de Bobigny.

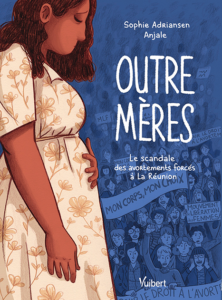

Outre-mères, le scandale des avortements forcés à la Réunion montre comment, à la même époque, à la Réunion, des femmes sont victimes d’interruptions de grossesse forcées et de stérilisation pour enrayer la natalité. Lucie est une de ces femmes. Elle porte plainte. Au même moment dans l’Hexagone, Marie-Anne découvre le MLF et assiste aux premiers débats sur l’IVG. Deux parcours qui illustrent la difficulté des femmes à disposer de leur propre corps, qu’elles désirent ou non devenir mères.

Outre-mères, le scandale des avortements forcés à la Réunion montre comment, à la même époque, à la Réunion, des femmes sont victimes d’interruptions de grossesse forcées et de stérilisation pour enrayer la natalité. Lucie est une de ces femmes. Elle porte plainte. Au même moment dans l’Hexagone, Marie-Anne découvre le MLF et assiste aux premiers débats sur l’IVG. Deux parcours qui illustrent la difficulté des femmes à disposer de leur propre corps, qu’elles désirent ou non devenir mères.

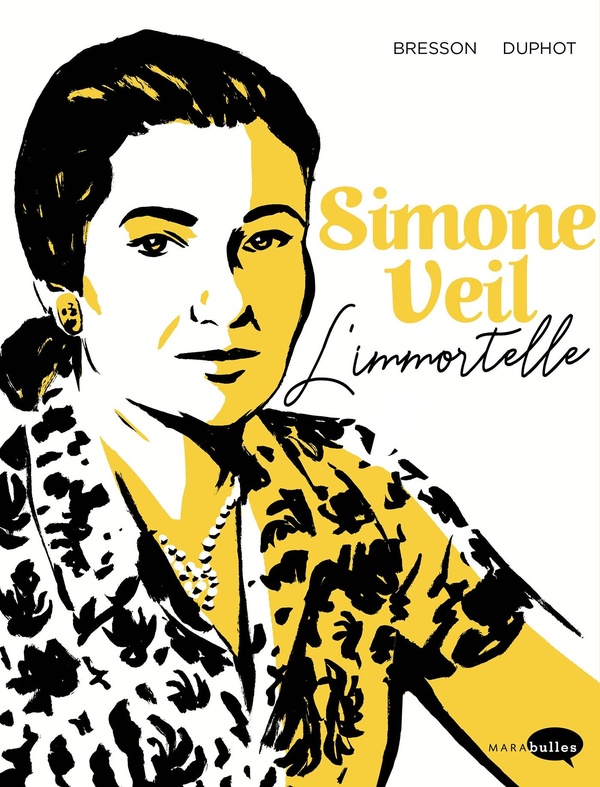

Enfin, Simone Veil : l’immortelle donne un aperçu de la profondeur des divisions de la société française sur la question de l’IVG et de la violence des débats à l’Assemblée nationale dans les semaines qui ont précédé le vote de la loi Veil. Des flashbacks qui retracent la jeunesse de Simone Veil à Nice puis sa déportation à Auschwitz rendent compte du parcours de vie exceptionnel de cette femme et de l’ignominie des accusations antisémites dont elle fut la cible pendant les débats. Dans Dix-sept ans, Colombe Schneck s’en souvient, comme elle se souvient de Marie-Claire qui a avorté dans des conditions si différentes d’elle. De Simone Veil, elle dit : « Je lui suis reconnaissante d’avoir tenu bon ».

On retrouvera le discours de la ministre de la Santé dans Les grands discours : Elles sont 300.000 chaque année, un document indispensable : le texte intégral (sont aussi retranscrits les applaudissements, les huées et autres interventions) du discours prononcé devant l’Assemblée nationale, est accompagné de chronologies qui permettent de situer les lois sur la contraception et l’avortement dans l’histoire du droit des femmes.

Dans son discours du 26 novembre 1974, Simone Veil disait : « Aucune femme ne recourt à l’avortement de gaité de cœur. Il suffit d’écouter les femmes. C’est un drame et cela restera toujours un drame ». Annie Ernaux écrit quant à elle que c’est « une expérience humaine totale, de la vie et de la mort ». C’est ce que montrent les parcours de toutes les jeunes femmes évoquées ici. Qu’elles avortent dans la clandestinité ou dans la légalité, aucune de ces jeunes femmes ne ressort indemne de cette épreuve. Elles considèrent la date de l’avortement ou la date du terme présumé comme un anniversaire qu’elles seules n’oublieront jamais. Régulièrement, Colombe Schneck se demande quel âge aurait l’enfant qui n’est pas né. Elle s’adresse de manière troublante à lui. Elle lui dit qu’il n’est pas un mort mais un absent et termine son livre, si court qu’il peut être lu d’une traite, par cette phrase : « Ton absence m’a permis d’être la femme libre que je suis aujourd’hui ». Ainsi ce récit fait-il écho à celui d’Annie Ernaux, l’une ayant vécu un avortement terriblement douloureux car clandestin, l’autre une IVG sans heurts ni séquelles physiques, mais les deux marquées à vie par cet évènement « jamais confortable, ni banal, ni de convenance ».