Concentrant symboliquement les valeurs de la culture et du savoir, la lecture occupe de longue date une position centrale dans les politiques culturelles, éducatives voire civiques, par une série d’implicites qui placent sous le sceau de l’équivalence les notions de culture et de construction de la citoyenneté, de culture humaniste et de littérature, de patrimoine commun et de lien social. Dans les années 80, les travaux psychanalytiques, repris plus largement par les sciences sociales (Petit, 2002), ont ajouté à cette centralité l’affirmation selon laquelle la lecture de livre était un besoin fondamental et psychiquement structurant, doctrine largement diffusée dans les institutions culturelles et éducatives. Cette centralité tranche – tout en permettant d’en donner la mesure – avec les diagnostics alarmistes qui se sont multipliés depuis le tournant des années 1990 concernant les évolutions générationnelles des rapports à la lecture, qui venaient faire écho aux discours portant sur les rétrovolutions et le retour des anti-lumières (Amselle, 2010 ; Sternhell, 2006)1.

Dans ce contexte, la révolution numérique a soufflé un vent d’optimisme (Mercier, Boisson et Leray, 2024). La numérisation des loisirs, en rendant les contenus culturels accessibles plus facilement et dans toutes les situations (ou presque), a en effet permis un accroissement des formes de participation culturelle, en particulier (mais pas seulement) des jeunes, comme on l’a vu notamment durant le confinement (Jonchery et Lombardo, 2020). Le numérique a favorisé la diffusion des pratiques en amateur des jeunes – les plateformes d’écriture se sont multipliées comme Wattpad, Narrer, Scribay, De plume en plume, etc. (Montgenot et Cordier, 2023) – tandis que les médiations du livre étaient également prises en charge par des amateurs sur les réseaux socio-numériques comme booktube, BookTok et Bookstagram (Parmentier, 2022). Ainsi avec le numérique, les frontières, autrefois étanches, entre création, médiation et consommation se sont brouillées et des activités autrefois étrangères les unes aux autres, sont devenues connexes (Flichy, 2010).

Ces transformations ont nourri une croyance en la puissance « immanente » du numérique : celui-ci serait capable d’attirer à lui des jeunes qui se détournaient de la lecture de livre et de presse sur support papier, par la (seule) vertu spontanée de leur penchant « naturel » pour les technologies et de leur attachement « unanime » aux outils numériques, smartphone en tête. Autrement dit : la lecture numérique sauverait la lecture d’une distance croissante et irréversible des jeunes par rapport aux lectures sur papier, notamment de livres. Qu’en est-il vraiment ?

Les paradoxes de l’optimisme technologique

Notons que l’optimisme technologique qui préside parfois aux discours portant sur les lectures numériques n’est pas sans paradoxe. D’abord, parce que ces derniers se développent en parallèle de la diffusion de normes éducatives visant au contraire à tenir les enfants éloignés des écrans numériques2. Ensuite, parce que la multiplication de l’offre de lectures et plus largement de loisirs (notamment numériques) crée les conditions d’une concurrence accrue entre les pratiques de loisirs, avec différentes logiques de temps affectées aux diverses activités (temps individuel/collectif, calme/actif, etc.) et avec des bénéfices de nature différente qui en sont retirés (cohésion de groupe, moment de rêverie, apprentissage, etc.).

Cette concurrence accrue entre pratiques de loisirs s’accompagne d’une mutation de la lecture elle-même dans l’écosystème culturel en régime numérique (Garcia, Jonchery, Octobre, à paraitre 2025 ; Berry, Jonchery, Louguet, à paraître 2026). D’abord, dans la fiction comme dans l’information, les formats brefs et/ou sériels se sont multipliés : on est bien loin de l’étalon romanesque qui pourtant continue de marquer (implicitement) les diagnostics pessimistes sur l’évolution de la lecture chez les jeunes. Ensuite, les succès lectoraux d’aujourd’hui n’ont pas un lien évident avec la constitution d’une « culture générale », comme en atteste par exemple la ferveur qui entoure la Dark Romance, pas plus qu’ils n’ont de lien évident avec la formation du citoyen éclairé, comme en témoigne l’attraction exercée par la presse people. Enfin, la puissance du transmédia, y compris numérique, a été fortement exploitée au sein des industries culturelles, altérant la prééminence de la forme écrite sur les formes audiovisuelles en termes de légitimité culturelle comme de diffusion d’un accès aux contenus fictionnels ou informatifs : les lectures « stars » sont connues, plus souvent qu’autrefois, grâce à leurs adaptations cinématographiques, quand elles n’en sont pas tout bonnement issues, et la presse se lit largement via ses reprises sur les réseaux sociaux et accompagnées de vidéos.

La lecture en baisse

Depuis plusieurs décennies, de nombreuses enquêtes attestent de la baisse tendancielle de la lecture chez les jeunes, notamment de la lecture de livres. Christine Détrez (1998) a montré, à travers une enquête qualitative longitudinale auprès de collégiens et de lycéens, que les garçons bons élèves, traditionnellement proches du pôle de la lecture (papier), étaient de moins en moins forts lecteurs de livres. De leur côté, François Dumontier, François de Singly et Claude Thélot, analysant les résultats des enquêtes Loisirs 1967 et 1987-1988 de l’INSEE, signalaient que « pratiquement tous les étudiants de 1967 lisaient au moins un livre par mois alors qu’ils n’étaient plus que deux sur trois dans ce cas en 1987, tandis que les trois quarts d’entre eux étaient de gros lecteurs (au moins trois livres par mois) contre seulement un tiers vingt ans plus tard » (Dumontier, Singly, Thélot, 1990, p. 65). D’autres travaux signalaient que, parmi les activités de loisirs préférées des collégiens, la lecture de livres paraissait déclassée, car même chez les enfants des catégories supposément lectrices (cadres, professions intellectuelles, etc.), les livres étaient supplantés par les bandes dessinées et la vie de groupe prenait le pas sur les activités méditatives et solitaires (Singly, 1993). Bernard Lahire (2002) a également observé cette distanciation à l’égard du livre chez les étudiants supposés être de forts lecteurs du fait de leur présence durable dans le système éducatif, matrice socialisatrice au livre. En outre, l’analyse générationnelle menée par Olivier Donnat (2011) sur les données de l’enquête Pratiques culturelles, confortée par Philippe Lombardo et Loup Wolff (2020) quelques années plus tard, a démontré que la part des très forts lecteurs de livres (qui en lisent plus de 20 par an) ainsi que la part des lecteurs de presse baissaient alors même que l’accès au livre et à la presse s’était généralisé, que ce soit au domicile ou dans les équipements dédiés (bibliothèque, librairie, etc.), et que le niveau de scolarisation avait lui aussi fortement augmenté. Cette baisse affecte particulièrement, selon ces auteurs, les jeunes générations, victimes de deux effets : un effet de génération négatif (qui fait que chaque génération arrive avec un niveau de lecture moins élevé que la génération précédente) et un effet d’âge négatif (les âges scolaires/universitaires sont plus propices à la lecture que les âges ultérieurs, plus soumis à des contraintes temporelles – professionnelles et familiales – puis à des empêchements physiques – baisse de la vue, etc.). Enfin, plus récemment, l’enquête portée par le Centre national du Livre sur les rapports à la lecture des 7-19 ans (Mercier, Boisson et Leray, 2024) indiquait que les lectures contraintes de ces derniers (c’est-à-dire les lectures liées à la formation ou à l’emploi) baissaient de même que leurs lectures loisir, alimentant une nouvelle fois l’hypothèse d’une mise en danger de la lecture sous les coups de butoir des écrans, auxquels ces jeunes consacrent bien plus de temps (11 minutes par jour à la lecture, contre 3 h 11 aux écrans selon cette enquête).

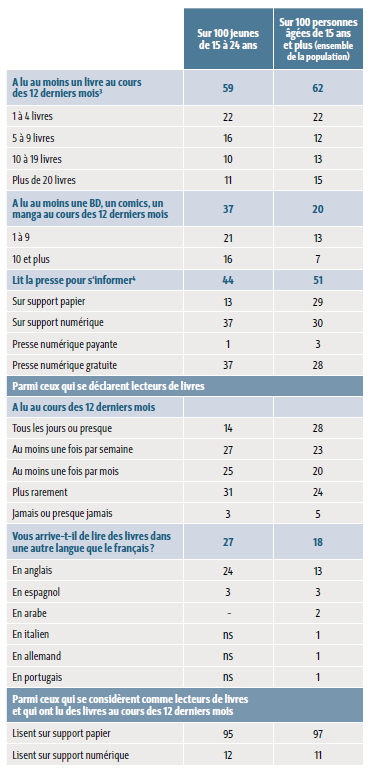

L’examen attentif des résultats de l’enquête Pratiques culturelles de 2018 ne contredit pas ces constats, bien au contraire. Ces derniers indiquent sans conteste que les jeunes de 15-24 ans lisent différemment de leurs aînés, en volume, en nature et en modalité (tableau 1). Si la lecture de livres reste présente dans leurs agendas culturels, notamment du fait de leur proximité avec le monde scolaire, les jeunes se distinguent surtout de l’ensemble de la population en étant moins lecteurs de presse et nettement plus lecteurs de BD, comics, mangas : près de 6 sur 10 lisent des livres (soit 3 points de moins que la moyenne de la population), un peu plus de 4 sur 10 privilégient la presse pour se tenir informés (- 7 points par rapport à la moyenne) et près de 4 sur 10 lisent des BD, comics, mangas (+ 17 points par rapport à la moyenne). Par ailleurs, ils sont dans l’ensemble des lecteurs de livres moins investis – ils sont moins nombreux que la moyenne à avoir lu plus de 20 livres au cours des douze derniers mois (– 4 points), moins nombreux à en avoir lu entre 10 et 19 (– 3 points) et, parmi ceux qui se considèrent comme lecteurs, ils sont moins nombreux que la moyenne de la population à en avoir lu quotidiennement (– 14 points, soit deux fois moins). À rebours, ils sont des lecteurs de BD, mangas et comics plus investis (+ 9 points pour ceux qui en ont lu plus de 10 en un an).

Tableau 1 : Les pratiques de lecture (en %)

Source : enquête sur les pratiques culturelles 2018, France métropolitaine, DEPS

Note de lecture : En 2018, 59 % des 15-24 ans ont lu au moins un livre au cours des 12 derniers mois, ce taux est de 62 % pour l’ensemble de la population

Entre cultures juvéniles et cultures scolaires : quelle place pour la lecture ?

Pour comprendre l’évolution de la place de la lecture chez les jeunes, il faut revenir aux conditions de socialisation de la jeunesse qui façonnent leur rapport à la culture, lesquelles s’appréhendent au croisement de deux univers en tension : celui des cultures juvéniles et celui de la culture scolaire (ou celui des références culturelles des jeunes et celui de la culture générale (Houdé, 2024)). En effet, la place de la lecture dans les loisirs des jeunes est affectée par l’importance, croissante au fil des générations, des univers médiatiques et numériques, notamment parce que ces derniers prennent en charge les fonctions fictionnelles et informationnelles, autrefois monopoles du livre et de la presse. D’un côté, les produits audiovisuels comme les séries télé nourrissent une grande part du rapport à la fiction des jeunes, et sont des pourvoyeurs de références communes inter- et intra-générationnelles (Glevarec, 2012) ; de l’autre, les vidéos scientifiques, les chaines Youtube spécialisées (en sciences, en histoire, en philosophie…) ou encore les sources collaboratives (Wikipédia en tête) sont devenues un mode central d’accès au savoir chez les jeunes, y compris sous des formes participatives (Perronnet, 2022).

En outre, en matière de lecture comme dans d’autres registres, l’autonomie des cultures juvéniles par rapport aux prescriptions culturelles, prescriptions scolaires en tête (Mercier, Boisson et Leray, 2024), n’a fait que croître depuis que les cultures juvéniles se développent de plus en plus tôt dans la vie de l’enfant (Berthomier et Octobre, 2025), à la fois comme espace d’une autonomie négociée en famille et comme lieu de construction de soi (Glevarec, 2009 ; Corsaro, 2010) et que les médias, notamment participatifs, y ont pris une place majeure. Ainsi, si l’école et l’université façonnent toujours un univers culturel prescriptif promouvant un rapport au livre « de qualité », ainsi qu’un mode de lecture (analytique, concentrée, silencieuse et continue), ce modèle est mis en difficulté face à l’hétérogénéité des profils des élèves et de leurs cultures familiales, mais aussi face à la concurrence de l’audiovisuel, dans le rapport à la fiction comme au savoir. Mais il n’en va pas seulement de l’affaiblissement de la prescription scolaire : les prescriptions familiales ont également changé, depuis que les parents d’aujourd’hui, enfants des cultures médiatiques d’hier, sont déjà moins lecteurs que leurs prédécesseurs. Si la socialisation familiale au livre fait bien partie de la « bonne volonté culturelle », largement soutenue par les normes éducatives, celle-ci est très diversement appropriée selon les familles (Berthomier et Octobre, 2018, 2019 et 2020).

Les transformations liées au numérique

Cette autonomisation des cultures juvéniles, marquée par le sceau du numérique, ne doit pas faire croire que la numérisation des pratiques est uniforme. Ainsi, les résultats de l’enquête Pratiques culturelles 2018 indiquent que, bien qu’ils soient nés dans l’univers du « tout numérique » (Lombardo et Wolff, 2020), les jeunes n’entrent pas dans la lecture via le numérique (liseuse, tablette). Le numérique ne prend en effet qu’une part minime dans la lecture de livre, à l’image de celle prise dans l’ensemble de la population (parmi ceux qui se considèrent comme lecteurs de livres et qui ont lu des livres au cours des 12 derniers mois, qu’il s’agisse de jeunes ou pas, un peu plus d’1 sur 10 lit en format numérique) : dans le domaine du livre, le papier reste la norme. Plus qu’une substitution, on observe des effets de cumul en matière de lecture de livres entre papier et numérique : 84 % des jeunes lecteurs de livres numériques en lisent aussi sur papier (ce qui correspond également au niveau moyen dans la population totale). Les jeunes ne développent donc pas un rapport spécifique ni particulièrement favorable au livre numérique.

Les transformations liées au numérique dans les jeunes générations sont plus nettes en revanche s’agissant de la lecture de presse : dans l’ensemble, près de 4 jeunes sur 10 lisent la presse numérique (+ 7 points par rapport à la moyenne de la population), la lecture informationnelle tirant le meilleur parti des possibilités d’interactivité du numérique, dont les jeunes sont friands. De plus, une substitution numérique/papier semble s’opérer chez les jeunes pour la lecture informationnelle de presse, ce qui est moins le cas chez les plus âgés : 82 % des jeunes qui lisent la presse numérique ne lisent pas de presse papier (contre 73 % dans l’ensemble de la population). À cette substitution papier/numérique s’ajoute aussi un passage du payant au gratuit, puisque près de 4 jeunes sur 10 lisent la presse gratuite (+ 9 points de plus que la moyenne).

L’acte de lire est également transformé par le numérique : les lectures numériques renforcent la part des lectures « segmentées » (non linéaires, usant de liens hypertextes, en situation de polyactivité ou encore en mobilité), dont les formes peuvent être brèves, cursives, discontinues, etc. Pourtant, elles ne sont en rien des « pseudo-lectures » que l’on pourrait opposer terme à terme aux « vraies lectures », dont le modèle étalon serait la lecture de livre papier (des lectures lentes, attentives, approfondies, etc.). Dans les faits, certaines lectures numériques sont tout aussi minutieuses que les lectures papier, les lectures de livres ne correspondent pas toutes, loin de là, à la représentation implicite d’une lecture analytique, concentrée, continue et solitaire, et les lectures numériques développent des fonctionnalités « actives », absentes du support papier, qui reconfigurent l’acte de lire (Mauger, 2020). Par ailleurs, les pratiques d’écriture se sont démocratisées, créant leur propre lectorat numérique et leur discours amateur/expert. Cette réalité protéiforme, où le numérique s’est invité sous de multiples aspects (production, diffusion, réception), invite à déconstruire les implicites relatifs à la « bonne lecture » (la manière de lire), au « bon texte » (la qualité esthétique du texte) ou encore au « bon usage des lectures » (à vocation intellectuelle, émancipatrice, ou d’élévation morale et excluant a priori les lectures plaisirs, légères, ayant comme fin de « se faire du bien » (Lévy, 2015)).

Lire oui, mais quoi ?

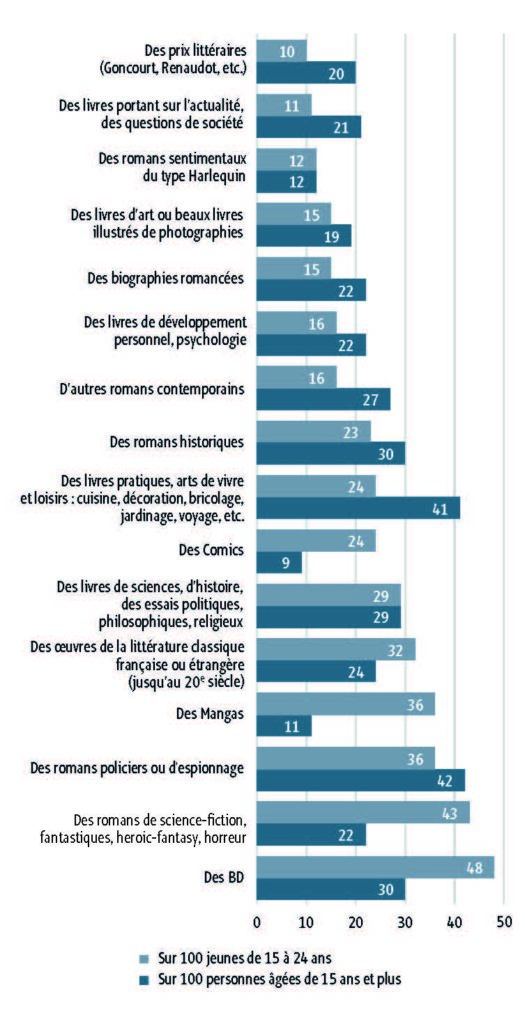

Si les rapports au livre des jeunes se distinguent de ceux du reste de la population, ce n’est pas seulement en termes de rôle, de positionnement dans les univers culturels ou encore de support (numérique versus papier) mais également en matière de goûts (graphique 1). On l’a dit, les plus jeunes privilégient nettement la BD (près de la moitié d’entre eux en lit, soit 18 points de plus que la moyenne dans l’ensemble de la population) et les mangas (lus par plus d’un tiers d’entre eux ; + 25 points) et les comics (lus par un quart, + 15 points). En matière de romans, les jeunes qui se déclarent lecteurs sont particulièrement friands de science-fiction, de fantastique ou de fantasy, ensemble de catégories de livres qui rassemble plus de 4 sur 10 d’entre eux (soit + 21 points, soit le double de la moyenne), ainsi que d’œuvres de la littérature française ou étrangère, notamment sous l’impulsion des injonctions scolaires et universitaires, qu’un tiers d’entre eux lit (soit + 8 points que la moyenne). Leurs lectures de livres les mènent aussi vers les romans policiers ou d’espionnage, que plus d’un tiers lisent (ce qui les situe à un niveau inférieur à l’ensemble de la population : – 6 points). Leur rapport à l’actualité ou aux questions de société passe également par le livre mais moins que pour leurs aînés (un dixième d’entre eux lit des livres portant sur ces sujets, soit – 10 points que la moyenne de la population) tout comme leur rapport à l’histoire : ils lisent moins de romans historiques ou de biographies romancées que la moyenne (- 7 points à chaque fois). Ils sont également moins intéressés que la moyenne par la vie propre du champ littéraire, puisqu’ils lisent moins de romans contemporains (parmi ceux qui se déclarent lecteurs, 1 jeune sur 6 en lit, soit – 11 points) ou de prix littéraires (1 sur 10 en lit, soit – 10 points).

Graphique 1 : Genres de livres lus par les jeunes (en %)

Source : enquête sur les pratiques culturelles 2018, France métropolitaine, DEPS

Note de lecture : quarante huit pour cent des jeunes de 15 à 24 ans déclarent lire des BD, ce taux est de 30 % pour l’ensemble des 15 ans et plus.

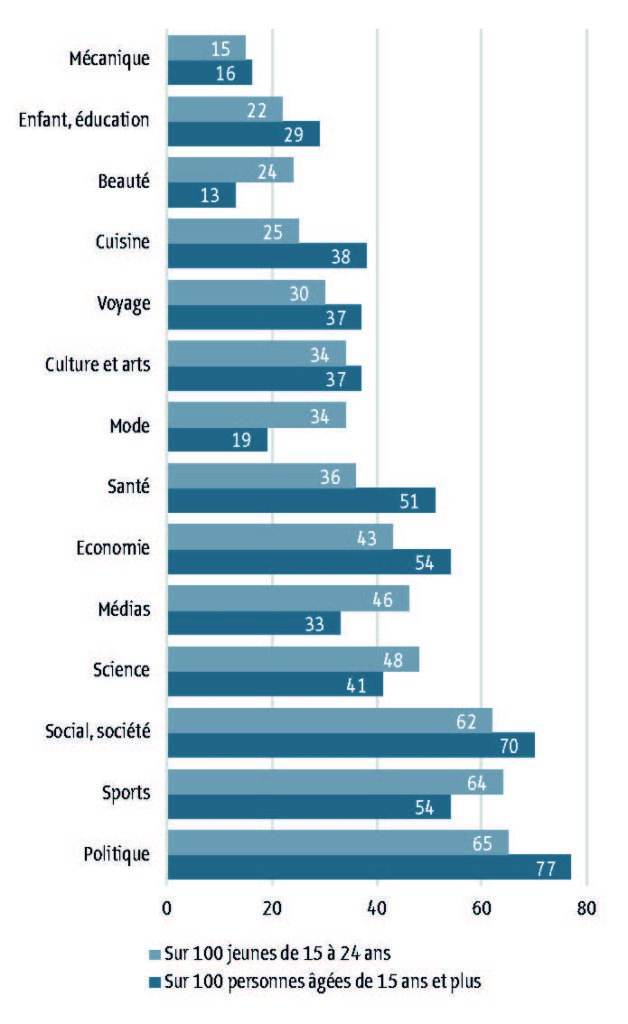

La réalité de la lecture de presse n’est pas moins diverse puisque les centres d’intérêt des jeunes les portent vers des sujets distincts de l’ensemble de la population (graphique 2) : si plus de 6 jeunes de 15-24 ans sur 10 lisent la presse d’abord pour y chercher des informations politiques ou sur la société, et un peu plus de 4 sur 10 pour y chercher des informations sur l’économie, c’est moins que dans l’ensemble de la population (respectivement – 12, – 8 points et – 11 points). Leur jeune âge fait également qu’ils s’intéressent moins que la moyenne aux questions de santé, plutôt liées au vieillissement (questions qui attirent plus d’un tiers d’entre eux, soit – 15 points), mais également aux sujets liés à la vie familiale, comme la cuisine (sujet qui intéresse un quart d’entre eux, soit – 13 points) ou bien encore aux enfants et à l’éducation (sujet qui intéresse un peu plus d’un cinquième d’entre eux, soit – 7 points), ou aux voyages (ce sujet intéresse moins d’un tiers des jeunes, soit -7 points). Dans ce dernier cas, notons que c’est sans doute le support presse qui est en cause, les blogs, Instagram et autres sites d’influenceurs-voyageurs étant légion et faisant le plein chez les jeunes. L’éclectisme de leurs centres d’intérêt pour la presse est moindre que celui de l’ensemble de la population : ils sont moins nombreux à être intéressés par huit thèmes ou plus sur les quatorze proposés dans le questionnaire (- 5 points). En revanche, certaines thématiques retiennent plus leur attention que leurs aînés : le sport (plus de 6 jeunes lecteurs de presse sur 10 s’y intéressent, soit + 10 points), les sciences et les médias (ces deux thèmes retiennent l’attention de près de la moitié d’entre eux, soit respectivement + 7 et + 13 points), mais aussi la mode (un tiers d’entre eux, soit + 15 points) et la beauté (un quart d’entre eux, soit + 11 points). Enfin, les sujets touchant les arts et la culture sont des motivations de lecture de la presse pour un tiers des jeunes (soit – 3 points).

Graphique 2 : Centres d’intérêt des jeunes en matière de presse (%)

Source : enquête sur les pratiques culturelles 2018, France métropolitaine, DEPS

Note de lecture : Parmi ceux qui lisent la presse, 65 % des jeunes de 15 à 24 ans s’informent sur la politique, ce taux est de 77 % pour l’ensemble des 15 ans et plus.

La lecture pour quel modèle d’honnête homme ou d’honnête femme au XXIe siècle ?

Si, sur le temps long, l’acte de lecture au quotidien n’a jamais été aussi développé (pages web, journaux, magazines, mails, sms, prospectus, etc.), la place de la lecture (rapportée à l’étalon que représente la littérature pour le livre ou la presse d’information généraliste pour la presse), quant à elle, semble donc plus minoritaire. L’information généraliste est concurrencée par des myriades d’informations plus spécialisées et l’information circule beaucoup sur les réseaux sociaux, la littérature voit de nouveaux genres gagner en attractivité (SF, fantasy, dystopie, romance, etc.), les textes usent des capacités de convergence multimédiatique offertes par le numérique (par exemple avec l’insertion d’audiovisuel dans le texte), le secteur de la bande dessinées a été transformé par l’avènement des scantrads et des webtoons5… tout ceci concourt à une transformation de l’acte de lire. La baisse tendancielle de la lecture de livre et de presse chez les jeunes attestée sur le long terme (Donnat et Lévy, 2007 ; Lombardo et Wolff, 2020), l’évolution des goûts (vers des genres et centres d’intérêt moins légitimes) et le faible transfert entre support papier et support numérique doivent se comprendre à l’aune de transformations plus larges qui affectent la construction du rapport au savoir, la formation du citoyen et la définition de l’honnête homme ou honnête femme à laquelle les politiques publiques de la lecture sont liées.

Les humanités classiques – incarnées par le livre – ont longtemps occupé une place essentielle dans la culture générale, étant placées au cœur des curriculums qui instituaient les mécanismes de tri scolaire et de distinction sociale (Mauger, 1992) : leur centralité se trouve aujourd’hui ébranlée par la montée en puissance de l’économie médiatico-publicitaire (Donnat, 2004) et la domination des registres technico-scientifiques dans les curriculums depuis la seconde massification scolaire. Dans cette évolution au long cours, la révolution numérique a accéléré la transformation des contours de l’honnête homme ou de l’honnête femme du 21e siècle : aptitude à s’orienter dans l’océan informationnel, capacité à construire une pensée autonome et à favoriser des choix éclairés semblent prendre une place majeure dans la définition de la « culture générale » sur laquelle un récent rapport de l’Académie des sciences morales et politiques s’est penché (Houdé, 2024). Dans une société dite « de la connaissance » où les sciences tiennent une place de choix dans la compétition des savoirs, où l’on anticipe des transformations profondes du monde du travail, susceptibles de questionner la spécificité de l’apport humain par rapport à celui de la machine apprenante, la hiérarchie des valeurs se transforme, dans un contexte d’accélération des temps sociaux (Rosa, 2013), qui s’accommode mal des caractéristiques de la lecture savante (analytique, solitaire, linéaire et concentrée). Dans cet écosystème techno-orienté, de nouveaux capitaux, techno-scientifiques, assurent plus sûrement l’accès aux positions sociales et économiques les plus valorisées que la possession de capitaux culturels classiques (Wagner, 1998) : la réactivité, la rapidité et la plasticité dispositionnelle sont plus valorisées que le recul, la distance et le temps long ; l’aptitude à combiner des savoirs épars plus que celle à analyser (c’est le mythe du réseau intelligent, émergeant de la somme des contributions « individuelles », « banales », supposé « démocratique » (Rosenfeld, 2025), contre la figure de l’expert). Ce qu’on appelle les humanités technico-scientifiques, celles qui s’imposent dans les processus de sélection des sociétés contemporaines, prônent ainsi un rapport à la lecture différent de celui porté par les humanités littéraires, en privilégiant les lectures utilitaires, informatives et pratiques plutôt que les lectures érudites ou esthétiques. Ainsi, le lien autrefois puissant entre lecture de livre et diplôme ou classe sociale supérieure (Coulangeon, 2021) s’est-il distendu, affaiblissant par là même la fonction sociale cohésive de la lecture. Et ce, d’autant que l’essor des médias de masse, articulé à la globalisation culturelle (Cicchelli et Octobre, 2021), valorise de nouveaux capitaux, informationnels et cosmopolites (Prieur et Savage, 2013), conférant à la lecture un nouveau rôle : celle-ci vise non plus à approfondir un sujet mais à transmettre des éléments de compréhension sur un grand nombre de thèmes, non plus à édifier le citoyen mais à alimenter l’ensemble de ses centres d’intérêt. En d’autres termes, la formation de l’honnête homme au XXIe siècle semble ne plus passer par la construction d’un rapport savant à la lecture6.

Avec la prolifération d’IA génératives, de nouvelles questions se posent, qui ont trait à la différence de nature entre homme et machine : les frontières de la créativité, de l’émotion, de la sensibilité sont fondamentalement interrogées quand les IA créent7, ou déjouent désormais en nombre le test de Turing8 (même si elles restent pour le moment le plus souvent spécialisées dans un domaine et appliquent une stratégie de contournement pour entretenir l’illusion d’une compétence dans un domaine qu’elles ne connaissent pas). C’est donc la question de la sensibilité qui se trouve placée au centre des interrogations (et non plus seulement celle de l’accès au savoir), voire de l’aptitude de la lecture (sur papier) à proposer des moments de déconnection, qui peuvent devenir de nouvelles formes de distinction dans un monde en permanence connecté. Et si la liberté était dans le papier ?